MGユニコーンガンダムのサンプル品レポート、まさかの8回目です。当初の予定では5~6回で終わらせるつもりだったのですが、あまりに内容の濃いキットであるため、やむを得ず延長することになりました(汗)。今回はシールドとバズーカです。

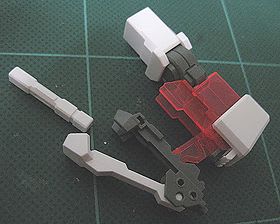

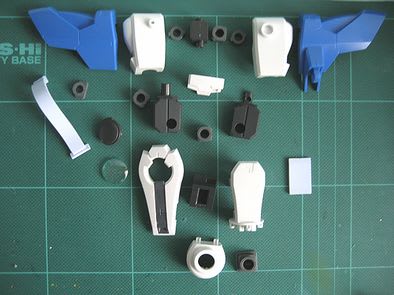

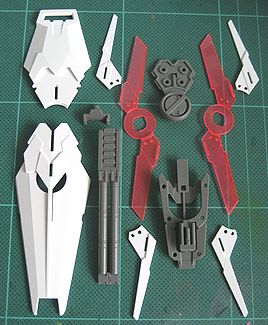

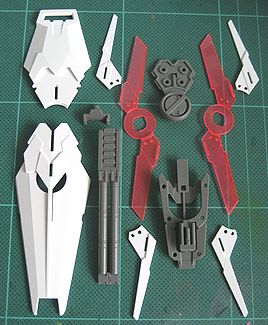

シールドのパーツ分割はこんな感じです。変形ギミックがあるため、シールドとしてはパーツが多めです。

ユニコーンモード時はシンプルなシールドですが、デストロイモード時はシールドの下半分がスライドして伸び、収納されていた発光フレーム付きの板がX字型に展開します。X字部分の中心軸の丸いパーツはIフィールド・バリアを発生させそうな雰囲気ですが、実際はどうなんでしょう?(サイズ的に無理?)。

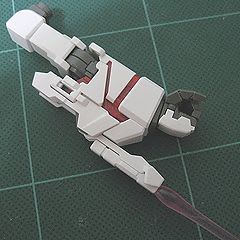

シールドの腕への取り付けは、可動式のジョイントパーツ(3パーツ構成)を介して行います。可動軸が2本あるため、シールドの向きはかなり自由に変えられます。また、シールド裏には変形用とは別にスライドレールがあり、シールド全体の腕への取り付け高さを変更することができます。

このシールドジョイントは腕に取り付けるだけでなく、ポジションを変更するとバックパックへの取り付けも可能になります。まさに至れり尽くせりです。

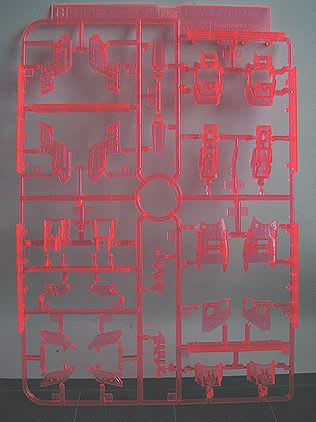

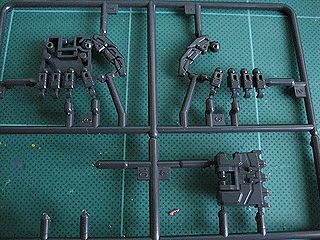

ハイパーバズーカ(ユニコーンガンダム用のモノもこの名称なんですねぇ)のパーツ群です。写真右側が砲口側です。砲身関係のパーツはスライド金型による筒状成型です。グリップは肩に担いだ状態で持たせやすいように、前方に倒れ込んだ角度にデザインされているようです。

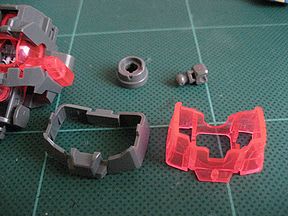

バズーカの弾倉も着脱可能です。弾倉自体は3パーツ構成とシンプルです。

→

→

↓

弾倉の装填は、砲の最後部を引き出して弾倉をはめ込むだけですが、単にはめ込むだけでないのがなんとなくうれしいです。

砲身は砲の中央付近で約25ミリ伸縮可能です。フォアグリップも可動します。

ガンダムタイプMS用のモノとしてはかなり長大なバズーカです。ユニコーンモードの身長よりちょっと短いぐらいです。

砲身を短縮し、弾倉を取り外した状態です。かなりコンパクトになります。

バズーカの後部に格納されているジョイントを引き出すと、バックパックへの取り付けが可能になります。ニューガンダムと似たポジションですが、バックパック中央にバズーカの砲身が入り込むためのくぼみがあるニューガンダムほどの一体感はありません。ビームマグナムも同様の取り付けが可能です。

バズーカの弾倉は腰のリアスカートに取り付けることができます。同様に…

ビームマグナムのカートリッジもぶら下げることができます。腰リアスカートの上側にある長方形のくぼみが取り付け用の穴です(前回、写真を載せ忘れました:汗)。

これでようやく装備が揃いました。いよいよ次回、サンプル品レポート最終回(の予定)です。

追伸:記事内で書き忘れたことですが…

*コクピットハッチは他のほとんどのMGキット同様開閉可能ですが、ハッチの位置に対してイジェクションポッドの位置が高いようで、パイロットは足元ぐらいしか見えません。おそらく乗り降りは他の機体に比べて難しいと思います(笑)。

*バックパックははめ込んでから下にスライドさせる方式で着脱可能のため、他のキットと互換性がありそうな雰囲気はありますが(ガンダムMk-Ⅱと百式のように)、残念ながら筆者が知る限りではこのキットと互換性があるキットは今のところありません(変形しやすいようにするための着脱機能だと思われます)。どなたかキットをたくさんお持ちの方の調査に期待します。

シールドのパーツ分割はこんな感じです。変形ギミックがあるため、シールドとしてはパーツが多めです。

ユニコーンモード時はシンプルなシールドですが、デストロイモード時はシールドの下半分がスライドして伸び、収納されていた発光フレーム付きの板がX字型に展開します。X字部分の中心軸の丸いパーツはIフィールド・バリアを発生させそうな雰囲気ですが、実際はどうなんでしょう?(サイズ的に無理?)。

シールドの腕への取り付けは、可動式のジョイントパーツ(3パーツ構成)を介して行います。可動軸が2本あるため、シールドの向きはかなり自由に変えられます。また、シールド裏には変形用とは別にスライドレールがあり、シールド全体の腕への取り付け高さを変更することができます。

このシールドジョイントは腕に取り付けるだけでなく、ポジションを変更するとバックパックへの取り付けも可能になります。まさに至れり尽くせりです。

ハイパーバズーカ(ユニコーンガンダム用のモノもこの名称なんですねぇ)のパーツ群です。写真右側が砲口側です。砲身関係のパーツはスライド金型による筒状成型です。グリップは肩に担いだ状態で持たせやすいように、前方に倒れ込んだ角度にデザインされているようです。

バズーカの弾倉も着脱可能です。弾倉自体は3パーツ構成とシンプルです。

→

→

↓

弾倉の装填は、砲の最後部を引き出して弾倉をはめ込むだけですが、単にはめ込むだけでないのがなんとなくうれしいです。

砲身は砲の中央付近で約25ミリ伸縮可能です。フォアグリップも可動します。

ガンダムタイプMS用のモノとしてはかなり長大なバズーカです。ユニコーンモードの身長よりちょっと短いぐらいです。

砲身を短縮し、弾倉を取り外した状態です。かなりコンパクトになります。

バズーカの後部に格納されているジョイントを引き出すと、バックパックへの取り付けが可能になります。ニューガンダムと似たポジションですが、バックパック中央にバズーカの砲身が入り込むためのくぼみがあるニューガンダムほどの一体感はありません。ビームマグナムも同様の取り付けが可能です。

バズーカの弾倉は腰のリアスカートに取り付けることができます。同様に…

ビームマグナムのカートリッジもぶら下げることができます。腰リアスカートの上側にある長方形のくぼみが取り付け用の穴です(前回、写真を載せ忘れました:汗)。

これでようやく装備が揃いました。いよいよ次回、サンプル品レポート最終回(の予定)です。

追伸:記事内で書き忘れたことですが…

*コクピットハッチは他のほとんどのMGキット同様開閉可能ですが、ハッチの位置に対してイジェクションポッドの位置が高いようで、パイロットは足元ぐらいしか見えません。おそらく乗り降りは他の機体に比べて難しいと思います(笑)。

*バックパックははめ込んでから下にスライドさせる方式で着脱可能のため、他のキットと互換性がありそうな雰囲気はありますが(ガンダムMk-Ⅱと百式のように)、残念ながら筆者が知る限りではこのキットと互換性があるキットは今のところありません(変形しやすいようにするための着脱機能だと思われます)。どなたかキットをたくさんお持ちの方の調査に期待します。