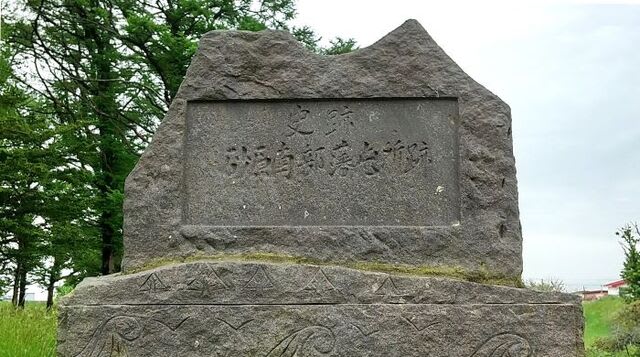

伊達市街地を歩いているときに見つけた“ブツ”です。

場所は伊達市旭町、だて観光協会の裏の住宅地の中です。

私はこういう記念碑みたいなものを発見するのが得意なのです。

発見したのはいいのですが、案内も何もありません。

民家の塀の内側からニョキっと立っているだけだ。

これだけでは何が何だかさっぱりわかりません。

こういう時は中央図書館で「市史」などを調べるしかなかろう。

「市史」の他「伊達町小史」などを調べると伊達市で最初に稲作が行われたのは明治5(1872)年だという。

その際は旭町で稲作の試作を行ったという記録がありました。

住所的に、ピンポイントでこの場所かどうかはわかりませんがここを発祥の地としたのだと推察されます。

伊達市ではその後試作と本格的な作付けを繰り返していたようですが、

冷害などもありなかなか稲作は定着しなかったようです。

稲作が本格化したのは明治28(1895)年以降で、

1903年に長流用水土工組合が成立し長流用水路が竣工した後は盛んになったとあります。

稲作は農業用水がしっかりしていないと大規模化はできないのだな。

そして北海道の開拓期には全道で稲作への渇望があったことがよくわかります。

今の伊達市の農業は甜菜と野菜、そして畜産がメインとなっています。

さて旧南茅部町内をバイパスを通らずひたすら海沿いに北上、鹿部町に入ってからも海沿いに…。

さて旧南茅部町内をバイパスを通らずひたすら海沿いに北上、鹿部町に入ってからも海沿いに…。