8時半、起床。

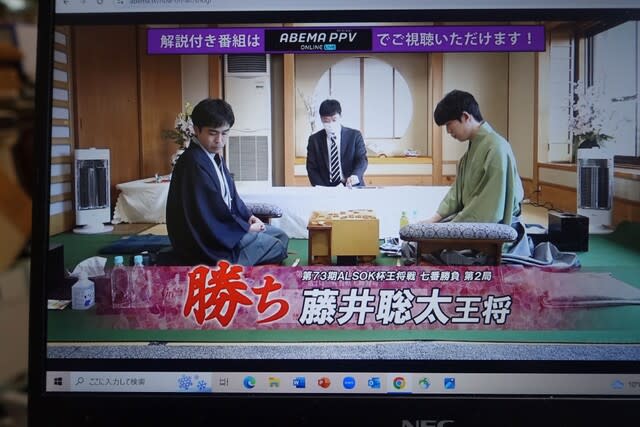

王将戦第二局二日目の様子をネットTVで観る。

先手藤井の封じ手は4六角(6四に居た角を4六に引いた)だった。

中継を観ながらの朝食は、チーズトースト、たらこスープパスタ、目玉焼き、ハム、サラダ、牛乳、珈琲。

藤井が自陣を整備してから、満を持して2四歩と突いた。

『福のラジオ』をタイムフリーで聴きながら、ネット中継を横目で見ながら、昨日のブログを書く。

藤井が「と金」つくりを目指す4二歩と敵陣に打った局面で昼食休憩に入った。後手はこの「と金」作り=「と金」攻めを阻止することはできない。かといってそれを上回るような攻めがあるわけではない。つらい。投了してもおかしくない局面だが、タイトル戦の二日目の昼食前の投了など前代未聞である。つらくてももうしばらく指し続けるほかはない。

私の昼食はにしん蕎麦。

1時から「いろは句会」(オンライン)。ライブ参加者は私のほかに月白さん、渺さん、明子さん、さやかさん、桜子さん。事前投句・選句(期日前投票のようなもの)は直美さん、蚕豆さん、花さん。

今回の作品は以下の24句。

読み方はこちら。

月白さんに読み上げていただいてから、選考タイム。天(5点)一句、地(3点)二句、人(1点)二句の計五句を各自が選ぶ。私は以下の五句を選んだ。

天 祈りつつストーマ替える去年今年(こぞことし)

ストーマとは人工肛門のこと。作者はそういう介護をしながら越年したのである。友人から奥さんが大腸にガンが転移して人工肛門を付けたという話を聞いたばかりだったので、余計にリアリティがあった。高浜虚子の有名な句「去年今年貫く棒の如きもの」がおのずと頭に浮かぶ。

地 スキップを知らない国に雪がふる

ファンタジックな句である。スキップを知らない国とはどこか。二通り考えられる。一つは学校教育が普及していない南の貧しい国。スキップという不自然な動作は学校教育を通じて身に着けるものだからである。その貧しい南の国に珍しく雪が降っているのだ。子どもたちははしゃいでいるが、スキップを踏むものはいない。もう一つは極寒の国。道路はいつも凍てついている。スキップなどしたら転倒してしまう。そういうスキップNGの国に今日も雪が降っているのである。私としては前者の解釈を好む。

地 耳元でピキッと音する雪催い

東京でも寒い日はあるが、空気が凍てつくほどの(「ピキッ」と音が聞こえるような)寒さというものは経験したことがない。作者は北海道か京都の方だろう。「ピキッ」という鋭い擬音が「雪催い」(ゆきもよい)という柔らかな語感の美しい季語の中に吸い込まれていく感じがいい。

人 創刊号「小津の湯たんぽコレクション」

兼題である「湯」を使った句。架空の雑誌の架空の特集の話であろう。まさかとは思うが、念のため、ネットで調べてみたが、そういう雑誌はなかった。理知的な遊びの句である。兼題「湯」から「湯たんぽ」くらいは連想できても(私は子どものころ湯たんぽを使っていた世代である)、「湯たんぽコレクション」という言葉は出てこない。去年は小津安二郎生誕120年であったが、「小津の湯たんぽ好き」というエピソードが元にあるのだろうか。

人 湯気立ちて白熊のいる会議室

「天」にリアルでシビアな句を選んだせいだろうか、他はファンタジックな句を選びたい気分だった。この湯気は白熊から出ているのである。なぜなら会議室に来る前に白熊は露天風呂に入っていたからである。「お先にいただきました。いいお湯でした」と言いながら、これから地球温暖化についての国際野生動物会議が始まるのである。

各自の選句が終わり、一人ずつ自分が選んだ句を言っていく。集計の結果が出て、上位の句から感想を述べ合い、その後に作者が明らかにされる。

17点 創刊号「小津の湯たんぽコレクション」 桜子

今回の特選は桜子(さくらこ)さんの句。直美さん、蚕豆さん、あきこさんが天を付けた。感想は選句のときに述べたが、作者がわかって、桜子さんの師であるあきこさんは小津安二郎研究者であるから、師へのリスペクトを込めた一句だろう。「小津」という二音の苗字は珍しいので、いつか句に使いたいとメモしておいたそうである。へぇ。「オズの魔法瓶」とかもいけそうですね(笑)。

11点 スキップを知らない国に雪がふる 桜子

これも桜子さんの句。さやかさんが天を付けた。感想は選句のときに述べたが、「スキップを知らない国」についての私の解釈は深読みだったようである。作者は「スキップのできない子ども」(そういう子どもは必ずいるものである)を見て、そこから対象を「国」に広げて、そこに雪を降らせて、ファンタジックな世界を構築しようとしたようである。

10点 湯気立ちて白熊のいる会議室 あきこ

花さんが天を付けた。感想は選句のときに述べたが、桜子ーあきこの師弟コンビで1位2位3位を独占である。これまで月白ー渺の夫婦コンビは要注意とマークしていたが、これからはこちらのファンタジック路線の師弟コンビもマークしておかなけねばならなくなった(笑)。

9点 祈りつつストーマ替える去年今年 直美

私が天を付けた。感想は選句のときに述べたが、やはり直美さんの句であったか。句会の主宰の直美さんはこのところご家族の介護で句会をお休みされている。次回は記念すべき第60回なので、参加できるといいですね。

8点 赤べこの背やわらかにお正月 あきこ

月白さんが天を付けた。本来のお正月らしい句、一種の挨拶句である。「赤べこ」も「お正月」も普通の言葉であるから、この句の持ち味は中七の「背やわらかに」にある。それは視覚から来る背中の見た目の曲線のやわらかさだけでなく、手で撫でてみた触覚からくるやわらかさなのであろう。

8点 鶺鴒(せきれい)の行ったり来たりケバブ店 たかじ

私の句。鶺鴒の夫婦が営んでいるケバブ店ではない(私はファンタジックは句は好きだが、自分では詠まない)。自宅から蒲田駅まで歩く途中にあるケバブ屋の店先でちょこまか動いている鶺鴒を見て詠んだ句である。ケバブのおこぼれにありつきたいのだろう(ありついたことがあるのだろう)。上手くありつけたらそれで一日の摂取カロリー量は十分で、あとはのんびり過ごせるかもしれない。鶺鴒は秋の季語だが、都市で暮らす鶺鴒はオールシーズン目にするのである。スリムで、品があって、しかし、ちょこまかした愛嬌のある動きをする小鳥である。

8点 耳元でピキッと音する雪催い 花

感想は選句のときに述べたが、作者は京都(宇治?)にお住いの花さんであった。京都の冬の底冷えについてはいろいろな方からうかがっている。そういえば京都には何度も言っているが、真冬の京都には行ったことがなかったな。そうだ真冬の京都に行こう(かな)。

7点 始めからやり直したき七日かな たかじ

私の句。直美さんから天をいただいた。誤解があるようだが、これは決して怠惰な人の句ではない。この年始は元日の夕方に能登地方の震災があり、二日の夕方に羽田空港の飛行機事故があった。正月気分は吹き飛んでしまった。そして私事だが、5日6日と高い熱が寝て「寝正月」を強いられることになった。「七日目や全部なかったことにして」と最初詠んで、そこから推敲してできたのがこの句である。味わえなかった正月気分を取り返したい気持ちで詠んだ句である。みんなもそうでしょ?

6点 冬木立「か」の付くものを探します 渺

桜子さんが天を付けた。面白い句だとは思ったが、私には「か」の意味がわからなかった。「か」の付くものを探すという行為の意味がわからなかった。これがもし「ゆ」であったら、今回の兼題である「湯」と結びつくのだが。謎は作者の解説を聞いてわかった。この句は蕪村の「斧入れて香に驚くや冬木立」を踏まえて作られた句だったのである。そうだったのか。「か」は「香」であったか。蕪村のその句を知っていながらそのことに気づかなかった自分が情けない。

6点 湯につかる足先じんじん福はうち 花

この句を選んだ桜子さんが「私は冷え症なのでこの句の「足先じんじん」はよくわかる」という発言をして、他の冷え性の方もそれに同意した。作者の花さんも冷え性なのだろうか。冷え性をしらない国の私は「ふ~ん」とそのやりとりを聞いていた。ちなみに私と握手をした冷え性の女性たちはみな「あったか~い!」と感嘆の声をあげる。

6点 冬青空散歩の軌跡はコリオリ 蚕豆

渺さんが天を付けた。「コリオリ」とはフランスの数学者の名前。回転しながら移動する物体にはその移動方向に垂直の慣性力が働くことを証明したことで知られる。それと冬の青空の下の散歩の軌跡がどう関係しているのかはわからない。思った通り蚕豆さんの句だった。北極の氷の下の海に住む「クリオネ」という生物がいたことを思い出した。もし「コリオリ」を「クリオネ」にしたらファンタジックな句になって選ぶ人が増えたかもしれない(笑)。

4点 甥っ子の年賀はLINEで秘湯から 月白

兼題句だが、「甥っ子」(たぶん若いのだろう)と「秘湯」の結びつきにやや無理がある。秘湯のあるような場所は電波状態が悪いのではとも思う。とはいえ、年賀状は元日にいただくときはよいが、返信を出すと時間がかかるので(6日・7日・8日の三連休は配達が休みだった)、しかもハガキが値上げになるので、LINEにとってかわられるのはしかたないと思う。

(以下、時間の関係で句と作者の紹介のみ)

3点 甲辰神(きのえたつかみ)は何処や小正月 花

3点 初夢は天国にいたよおばあちゃん あきこ

3点 紙を折るこれは冬舘(やかた)の裏口 桜子

3点 自衛隊テントの暖簾紅葉の湯♨ 直美

2点 炊き出しの湯気を透かして寒夕焼 渺

1点 あと三日あと二日一日山笑う 蚕豆

1点 病院の待合室より初句会 直美

1点 風呂の湯を一度上げたる寒さかな たかじ

次回の句会は3月10日(日)。兼題は「電」。またお会いしましょう。

3時に句会を終えてネット中継を観ると盤面はここまで進んでいた。先手陣は頑強で、それに対して後手陣は薄い(持ち駒に金銀がないので補強もできな)。先手が93%の勝率とAIが判定している。

以下、指し手は進んで、先手が端攻めから8五金と打った局面。

ここで後手は投了した。午後3時半の早い終局だった。菅井は感想戦で封じ手前に指した「4五桂」と跳ねた手を悔やんでいた。「指した後、なぜこんな手を指したのか自分でもわからなかった」とまで言っていた。よく言われることだが、「タイトル戦には魔物が棲んでいる」ということだろう。

ブログを書き上げてアップする。午後5時前の西の空。

ずっと家の中にいたので散歩に出る。「ルージュブランシュ」に立ち寄る。

ショートケーキと紅茶を注文する。

ショートケーキは久々である。

ご主人からのサービスはトリフとオランジエ。ごちそうさまです。

「一二三堂」に『NHK俳句』2月号を買いに言ったら、今日はお休みだった。

夕食はカレーライス、サラダ、牛乳。我が家ではカレーライスのときのは水ではなく牛乳を飲む。

食事をしながら『となりのナースエイド』第2話(録画)を観る。これは継続視聴決定である。

風呂から出て、本日放送されたNHK杯将棋トーナメント3回戦第7局、藤井聡太八冠対久保明九段戦(録画)を観る。王将戦がものなりなかったからである。将棋は先手の久保が三間飛車に振って、居飛車穴熊をめざす藤井に袖飛車から急戦を仕掛けて、双方一手のミスも許されない激しい戦いになったが、藤井の戦い方は冷静沈着だった。

ここで久保は投了。解説の藤井猛九段は「いつもの久保さんらしい戦い方ではなかった」と評した。藤井聡太を格上の棋士と認め、強者に弱者が勝つには急戦しかないと考えての作戦だったと思われる。

相手に自分の将棋を指させなくする力(オーラ)が藤井にはあるのだろう。恐るべし藤井聡太。

風呂から出て、今日の日記を付ける。

2時、就寝。