アルバート・アイラーについての本が出た。なくなって50年だからかもしれないけれど、この本を買う人は何人いるのだろうか。『東京大学のアルバート・アイラー」なんて本もあったから、採算が合うという考えだろうか。こちらもその対象か無性に欲しくなった。500ページいじょうのこの本をしべて読もうとは思わないけど、気になるところを読んでいきたい。主要ディスクがガイドになっているのも体系出来てうれしい。

アルバート・アイラーと聞いてウームとか、背筋に緊張を感じるという人がいまどれほどいるかわからない。

1936年に生まれて、イースト・リバーに浮かんでいたのが1970年、34歳の若さで亡くなっているから、アルバムの活動も1962年から70年までの8年、主要アルバムも25枚という少なさだ。

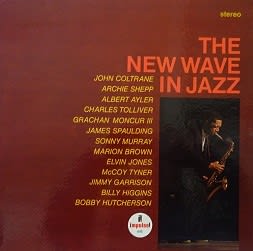

コルトレーン、ドルフィーを除いてこれほど特別扱いで語られるサックス奏者は珍らしい。

アルバート・アイラーについて語るという事は、1960年代をジャズった人にはある意味があるように思う。この記事を書くにあたってもちょっとこちらはこころの準備が必要だった。1960年代の後半、アルバート・アイラーについて語るという事はちょっと決心がいることで、一つ間違えると「ヘッ、何言ってんの!」と思われるのではとジャズ初心者には大変なことだった。

まだアイラーは生きていたけど、ESPのレコードなどは家で聞くことはできないからアイラーはジャズ喫茶で聞くものだった。(ESPに廻す小遣いはなかった)

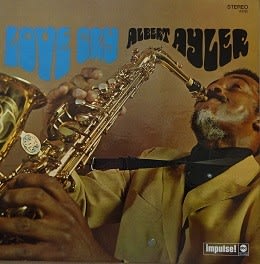

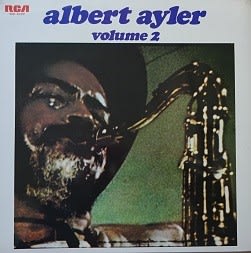

当時のリアルで「ラブ・クライ」は買って「ニュー・グラス」も買ったおぼえがあるけれど見つからない。これはいらないと売ったのではないだろうか。ライブの方はコルトレーンで買ったのに入っていたし、「ラスト・レコーヂングvol2」亡くなってからだいぶたっての発売だった。

ジャズ喫茶でアイラーを聞くというのが、若造の背伸びだあったわけで、当時渋谷の”オスカー”でリクエストして一曲だけで止められたと思い出がある。渋谷の反対側のブラックホークではそんなことはなかった.

ジャズ喫茶は気楽に話す場所ではなかったので、聞いている人たちの目つきを判断したりして、アルバート・アイラーなんかが鳴っていると、緊張しあ状況が生まれていた。だから、ジャズ喫茶においてもアイラーを語るなんてことは無理なことだったと思う。

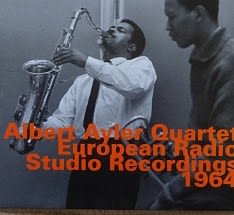

アイラーが亡くなった後に、出たのを買ったのがこちらのCD。

という事で、アイラー本を今買うっていうのは、あの時代の未完成に終止符を打とうとしているのかもしれない。

この本、60年代のナット・ヘントフの論評やスウィングジャーナルの取材記事なども掲載されているが当時の文は今更いらない。

面白いのは、「ハラヒレ、ララヒロ」(知っている人は知っている)を通り越したて、50年たった今の思いだ。後藤雅洋、村井康司、柳楽光隆各氏の対談が面白い。

村井 まあたしかにね。岩波先生のトンデモないテキストがいっぱいありますからね。

なんて当時じゃ書かない暴露話や70年代をいきてたらっていう話で

柳楽 絶対フュ―ジョンをやってたんじゃないですか?

柳楽 まあでも、せいぜいジェームス・ブラッド・ウルマーとかビル・ラズウェルとかと一緒にアルバムを作ってちょっと話題になるぐらいじゃない?

みたいなよた話があったりもうちょっと高尚な菊池成孔氏と大谷能生氏の対談などが、時代を読み取って面白い。

という事でアルバート・アイラーに関しちょっと気が楽になったけれど、初期のアルバムもっていないな~と気が付いた。

ちょっと探したら1980円でとんでもないものが出ていて注文した。

3月になるまで届かないようだけど、そして内容紹介もたぶんしないとおもけどついたらどんなのかは記事にしようと思う。