奈良県内には、日本の国技とされる「相撲」発祥にまつわる土地がいくつかあります。

3月17日、桜井市大字穴師にある、相撲発祥の地と伝わる「相撲神社」へ行きました。

相撲神社は、大兵主神社・だいひょうずじんじゃ、(穴師坐兵主神社・あなしにいますひょうずじんじゃ)の摂社です。

大兵主神社の一の鳥居が見えてきました。

神社境内の中央に土俵跡(ブルーシートがかぶせてあります)、土俵の盛り土の四隅には四本柱の代わりに桧の木が4本植えられています。

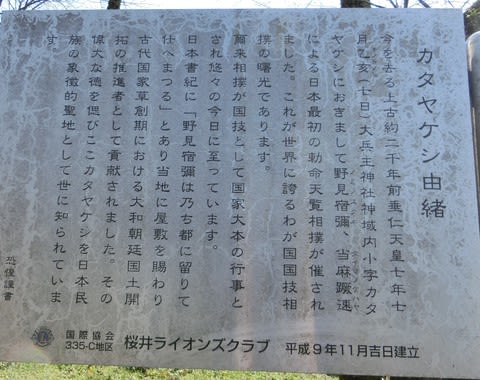

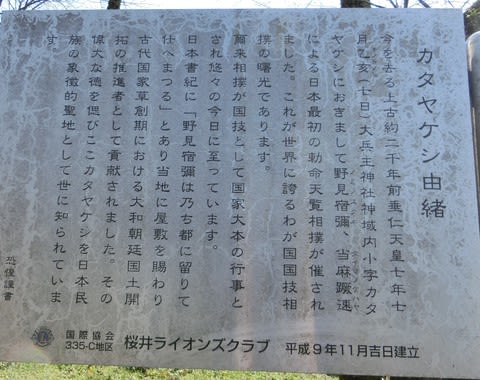

約2000年前、垂仁天皇のころ、大兵主神社神域の小字カタヤケシにおいて、野見宿禰と当麻蹴速が、日本最初の勅命天覧相撲を行いました。

これが日本の国技である相撲のはじまりとされています。

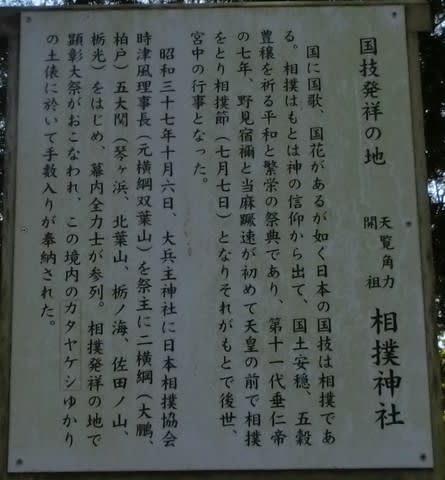

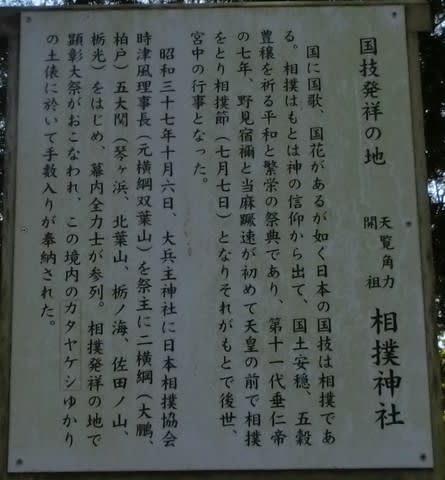

「国技発祥の地 天覧角力開祖 相撲神社」とあります。昭和37年には、当時の日本相撲協会の時津風理事長(元横綱双葉山)、二横綱(大鵬・柏戸)、五大関(琴ヶ浜・北葉山・栃ノ海・佐田ノ山・栃光)など、幕内全力士が参列して大祭が行われたそうです。

大鵬・柏戸、幕内全力士がお詣りに来たこともあったそうです。

野見宿禰(のみ の すくね)

垂仁天皇の頃の出雲の廷臣。天皇の命により、当麻蹴速(たいまのけはや)と相撲をとって投げ殺し、以後朝廷に仕えた。皇后日葉酢媛命(ひばすひめのみこと)が亡くなったとき、殉死にかえて埴輪を埋めることを建言していれられ、土師臣(はじのおみ)の姓を与えられたと言われています。(三省堂 大辞林 第三版参考)

相撲神社の奥にある、大兵主神社(だいひょうずじんじゃ)へ向かいます。

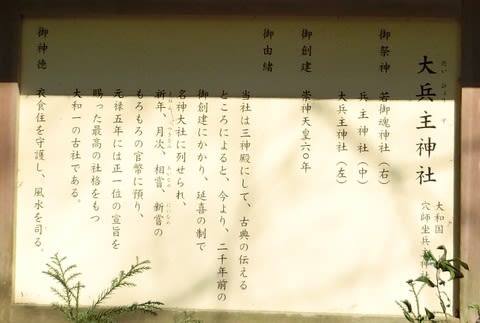

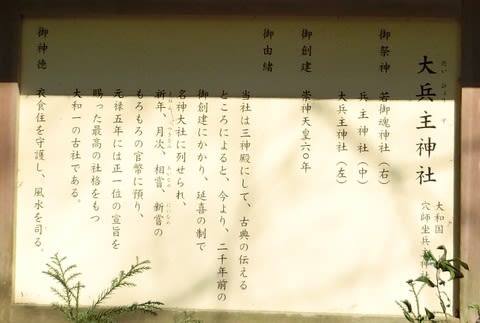

神聖な山とされた「弓月岳」に鎮座する古社で、穴師坐兵主神社・巻向坐若御魂神社・穴師大兵主神社とあったものが、室町時代に合祀されて今の形となったのだそうです。

古代の日本の中心であった巻向の地に祀られた古社、創建年代が「崇神天皇60年(紀元前)」と伝わっています。

境内社

3月17日、桜井市大字穴師にある、相撲発祥の地と伝わる「相撲神社」へ行きました。

相撲神社は、大兵主神社・だいひょうずじんじゃ、(穴師坐兵主神社・あなしにいますひょうずじんじゃ)の摂社です。

大兵主神社の一の鳥居が見えてきました。

相撲神社の入口の鳥居

神社境内の中央に土俵跡(ブルーシートがかぶせてあります)、土俵の盛り土の四隅には四本柱の代わりに桧の木が4本植えられています。

神社境内にある力士像

約2000年前、垂仁天皇のころ、大兵主神社神域の小字カタヤケシにおいて、野見宿禰と当麻蹴速が、日本最初の勅命天覧相撲を行いました。

これが日本の国技である相撲のはじまりとされています。

「国技発祥の地 天覧角力開祖 相撲神社」とあります。昭和37年には、当時の日本相撲協会の時津風理事長(元横綱双葉山)、二横綱(大鵬・柏戸)、五大関(琴ヶ浜・北葉山・栃ノ海・佐田ノ山・栃光)など、幕内全力士が参列して大祭が行われたそうです。

大鵬・柏戸、幕内全力士がお詣りに来たこともあったそうです。

相撲神社のお社

野見宿禰壁画「勝利の聖」

野見宿禰壁画「勝利の聖」

野見宿禰(のみ の すくね)

垂仁天皇の頃の出雲の廷臣。天皇の命により、当麻蹴速(たいまのけはや)と相撲をとって投げ殺し、以後朝廷に仕えた。皇后日葉酢媛命(ひばすひめのみこと)が亡くなったとき、殉死にかえて埴輪を埋めることを建言していれられ、土師臣(はじのおみ)の姓を与えられたと言われています。(三省堂 大辞林 第三版参考)

顔はめパネル

相撲神社の奥にある、大兵主神社(だいひょうずじんじゃ)へ向かいます。

参道

大兵主神社

神聖な山とされた「弓月岳」に鎮座する古社で、穴師坐兵主神社・巻向坐若御魂神社・穴師大兵主神社とあったものが、室町時代に合祀されて今の形となったのだそうです。

古代の日本の中心であった巻向の地に祀られた古社、創建年代が「崇神天皇60年(紀元前)」と伝わっています。

境内

拝殿

唐風破風、入母屋造

拝殿前の狛犬

石積基壇上に透塀に囲まれた、唐風向拝をもつ3棟の本殿が並んでいます。

唐風破風、入母屋造

拝殿前の狛犬

石積基壇上に透塀に囲まれた、唐風向拝をもつ3棟の本殿が並んでいます。

境内社

水神社、橘神社、稲荷社

一社は、壊れてしまっています。

出雲大神

天皇社

一社は、壊れてしまっています。

出雲大神

天皇社

説明文はWikipedia、桜井市サイトを参考にしました。