大森氏の墓があるのではと訪ねた久野の総世寺には大森頼久の供養塔が残っていたが、大森氏の墓標らしきものは見当たらなかった。岩原城址から西に直線で1.7Kの所に大森氏と関係の深い曹洞宗の長泉院がある。

長泉院の創建は文明二年(1470)、号は玉峯山、開山は大寧宗忍、開基は大森八郎實頼(法名清泉院可安道印で従昔大森寄栖庵・僧實山を請て岩原村薬師堂の地に一寺を起立し、清泉院と号す、文明二年大森實頼当所廃寺蹟(号東明山)を闢き此に移して再建し今の山院号に改むと云、と風土記稿にあり、さらに明応九年(1500)藤頼公の時、小田原城主北條氏茂により落城し、この節岩原・川村・内山一時に落城し、家臣ことごとく戦死したという。この長泉院は最寄りの大雄山線塚原駅から2K以上離れており、バスも近くを通っていないため、訪れる人も少なく、入口から山門まで杉並木が600mも続き、古刹静寂の趣を強く残している。

参道杉並木の途中にこの寺の十二旧跡の一つ、大森彦七が火焔を吹く大龍を、太刀を抜き退治し、この龍がでた所を龍門橋と名付けた橋があった。長泉院由来記に出てくる話だが、由来記に大久保忠隣の名が出てくるので、江戸初期に創られたと思われる。この中に「当寺は大森の菩提寺にて、則岩原村に清泉院とて実山和尚の開基の寺有、本尊薬師聖徳太子の御作にして岩原村に有しが、則当寺へ引越、弐寺を一ヶ寺とす、尤鎮守八幡宮并薬師堂大森の墓所は于今岩原村に有之、則当寺の支配なり、寄栖庵の位牌則当寺に有之」、とある。

風土記稿にある里正が蔵する古城略図にある岩原城址の北西にある五輪塔が墓所だったのだろうか。それでも、未練がましく、寺の墓域を探したが大森氏の墓碑を探したが見つからなかった。墓域には加藤一族の墓碑が多くあり、その一つに清左衛門地獄を開くと書かれた墓碑があった。清左衛門地獄は箱根外輪山東山麓には湧水群や自噴井戸群の湧水の一つで、清左衛門が水源を探し当てたといわれ、数々の伝承が残されている。この清左衛門地獄池は平成の名水百選に選定されている。清左衛門は小田原城主大森氏に仕えた岩原城代家老加藤兵庫の子孫、加藤市郎兵衛頼隆の子清左衛門季安で元禄十六年八月十七日に亡くなったが、墓碑を見ると長男勘右衛門頼季が同年同月の一日遅れで亡くなっている。何があったのだろう。

今から70年以上も前の昭和9年に発行された小田原の写真集に大森氏墓の写真が記載されていた。写真の墓は宝篋印塔と五輪塔が混ざって積まれている石塔で、説明に足柄上軍岡本村岩原の城址西南の丘上に五輪塔四基余ありとある。これは風土記稿では岩原古城蹟図に在る古墳三基五輪塔は大森信濃守頼春、信濃守氏頼等の墓だと云う。確認するため、もう一度、岩原城址に行った。今回も最後の一字が判読できず、墓なのか供養碑なのか区別できない「大森寄栖庵之□」石碑のまえに写真と同じ順番で石塔が並んでいた。基礎石が輪郭2区に分かれているので関東様式といわれる宝篋印塔が数基混ざっていた。

岩原城蹟図にある古墳の五輪塔はどこにいったのだろうか。

小田原久野の総世寺に向かう足柄街道の途中、久野保育園の入口近くに北條幻庵屋敷跡がある。

村に伝わる寛文十三年の記に、幻庵屋舗、百二十三間に九十五間ほど(約1万2千坪)とある。「幻庵は、伊勢早雲庵宗瑞(北條早雲)の末子として明応2年(1493)駿河の葛山の館(裾野市)に生まれた。幼年時代に箱根権現の別当職を約束され、京都に出て三井寺で修学したり、学者や文化人について諸芸を学び、格調高い歌を詠む文化人であった。天文10年に兄氏綱が逝去した後は、3代氏康、4代氏政の後見人として、この久野の館に住み、一族の長老的存在となり、その名は遠国まできこえていた。幻庵は、北條氏が滅びる8ヶ月前、北條氏の盛衰とともに久野の館で97歳で亡くなったとされている」と傍の説明板にあった。

足柄街道を走っている伊豆箱根バス停「観音堂前」の脇に龍泉寺欠ノ上観音堂がある。

説明板に「総林山龍泉寺という山号は、総は総世寺の総、龍は天龍山の龍、泉は東泉院の泉からとってできたという説がある。弘治元年(1555)春同じ久野にある総世寺の第八世大岳宗純禅師が建立したという。

欠ノ上の観音堂は、禅誓上人が当地方教化の足場であった。御本尊の観音菩薩は、禅誓さん自作で、しかも長い旅を背中の笈に背負って歩かれた貴重な御仏である。観音さまの背中にある鉄製の環がそれを物語っている。此所の観音堂には、どういうわけか隠れキリシタン信仰を思わせる痕跡も残っている。嘗て御前立の仏の御手にクルスのついた数珠がかけられていたり、中興住職の墓碑の号法が(骨相紋随庵主寛政十一年八月)コスモスと訓む由。などである。本尊は十二年毎に御開帳する」とあった。コスモスの花は明治になって入ってきた花で、和名では秋桜、隠れキリシタン信仰とコスモスの関係はよく分らないが、訓読みで骨相紋随をコスモスとは良く考えたと思う。境内には寒念佛供養の石塔が多く残されており、足柄地方で寒念佛が盛んだったことが分かる。

総世寺は久野諏訪原にあり、風土記稿によれば開創は文安二年(1445)、号は阿育王山、開山は安叟宗楞(あんそうそうりょう)、開基は安叟の甥、小田原城主大森信濃守氏頼入道寄栖庵、明応年間三浦義同(道寸・母は寄栖庵娘)三浦を遁出て当寺に潜み智海宗哲の弟子となり圓頂黒衣の姿となる。北條五代記道寸討死の條に「道寸今生の名残只今なり、酒を飲んと、盃をひかへ給ひければ、佐保田河内守、「君が代は千代にや千代」と謡ふ、荒次郎(道寸の子)扇を取て、「君が代は千代に八千代もよしやただ、現のうちの夢の戯」舞給へば、彦四郎も同じく立て舞ふ。實あはれなる一曲なり」。此の最後の宴に使用したという盃一口は寺宝として総世寺に残ると風土記稿にあった。残っていたら見てみたいものだ。

本堂左奥の御開山安叟宗楞禅師・開基大森信濃守氏頼公供養塔入口の石柱があり、歴代住職の無縫塔の横に、「明應三甲寅年 寄栖庵殿當山開基日曻明曻庵主 八月廿六日 俗名大森信濃守藤原氏頼入道頼直」とある。頼直が建立したとすれば寄栖庵が亡くなってから百年以上も後に建てられた供養塔という事になる。頼直は氏頼から数えて七代目にあたり、五千石を知行した旗本で台徳院、有徳院に仕えた。

本堂と墓域の間に道路が貫通しており、五輪塔や供養塔が掘り出されたのか、一列にズラリと並んでいた。大森寄栖庵の墓は何所に在るのだろうか。

小田原大雄山線相模沼田駅隣が岩原駅。駅の西側、徒歩5,6分で村の鎮守八幡宮に着く。

この神社、明暦三年(1657)の棟札に源頼朝建立とあり、のち大森安芸守が再建し、北條早雲が修理を加えたと風土記稿にある。村の鎮守にしては長い参道が残っている。

参道の途中右手に薬師堂がある。

この薬師堂は古図では城蹟の南西の方に描かれており、側に古墳が描かれていて、これは大森信濃守頼春と信濃守氏頼の墓だという。八幡宮裏手に黄金塚古墳群があったが、主墳は社殿によって墳丘を半分削り取られ、殆どが農道建設で消滅した。神社北西の道路沿いの民家の塀のそばに「黄金塚之碑 昭和二十八年五月発掘」の記念碑が建っていた。

途中の庭先にあった五輪塔

薬師堂から岩原城址痕までは徒歩、6.7分で着く。南足柄消防署岡本分署先の左手に見逃しそうな小さな案内板があり、他人の敷地を横切る様な小道の奥に石碑がみえる。

市指定文化財岩原城址の標柱を囲むように墓や無縫塔、供養のためか五輪塔もあった。「大森寄栖庵之□」、最後の一字が判読できず、墓なのか供養碑なのか区別できないひときわ大きな石碑があった。

岩原城跡の南足柄市説明板には「室町時代、箱根外輪山明神岳から東方に延び、足柄平野を望む標高60mの丘陵の南斜面に大森氏によって築城されました。東西250m、南北150mの範囲に、本城郭・ニノ郭・三ノ郭・西郭などの複数の郭(平場)を区画するように空堀が掘られ、上流約2kmの矢佐芝川からの取水堰(沢水)を城内に引き込んだ平山城であったと想定されます」とあった。

風土記稿に「里正が蔵する古城略図に「往昔、大森氏の持城なり、信濃守藤頼の時、明応年中北條氏茂が為に落城す、と云」とある。風土記稿に記載の城蹟図

姓氏家系大辞典に大森氏は「藤原北家中関白流(又平姓)、駿河国駿河郡大森より起り、後相模に栄え、戦国時代小田原城主として有名なり」とある。寛政重修諸家譜に「大森與一親家、頼朝将軍につかえ、駿河国駿河郡鮎澤の庄大森に住す。これより子孫相続で大森を称す、頼顕のとき、関東御所家中より撰ばれて鎌倉侍所となり、小田原城に住し、西の方の警護となる」。あと代々小田原城に住み、曾孫の証實は伊豆箱根山の別当となっている。小田原大森氏の一族から箱根三所権現の別当職を勤めたものが多く出ている。大森小田原城主四代の大森氏頼(号・寄栖庵)の嫡男實頼の死に依りその子の㤗頼は幼く、領地を譲られた實頼の弟藤頼は小田原城に住んだが、明応四年(1495)北條早雲のために城を落され、一族と共に同国真田城(平塚真田)に退き、早雲にしばしば挑み戦うも、志をとげられずに亡くなる。大森氏は泰頼、泰次、泰定、頼照と続き、頼照のとき、外戚の佐久間勝之(父・佐久間盛次、母・柴田勝家姉)に養われ、関ヶ原の戦いでは勝之に従い東軍で戦う。子孫は五千石の旗本となっている。寛政譜に「大森氏頼、久野の総世寺に葬る」とあった。さっそく久野の総世寺を訪ねた。

伊豆箱根鉄道大雄山線相模沼田駅から西に徒歩7・8分程のところに西念寺という浄土宗のお寺がある。

ここに南足柄市の文化財(史跡)に指定されている天野康景の墓がある。新編相模国風土記稿によれば「壽傳山無量院と号す、浄土宗、京知恩院末、永和元年(1375)の起立なり、当時は足柄下郡飯田岡村にありしが、文安三年(1446)水溢に罹り堂宇流失す、よりて同年六月当所に移転すと云」、また、天野三郎兵衛康景墓として、「貞享四年(1687)子孫三郎兵衛康命が改建する所なり」とあり、天野康景の墓は西念寺本堂横にあった。墓を改建した旗本天野康命は西念寺にある前興国寺主天野君碑によれば、駿州興国寺城主で慶長十二年(1607)、天野三郎兵衛尉康景の足軽が公民を殺害した事に坐して家康の勘気を受け、興国寺城を去り小田原西念寺に蟄居した天野康景の長子康遠(対馬守)の子とあるが、寛政重修諸家譜によると、天野康景、康宗(対馬守)、康隆、康命と続き、康景の曾孫となっている。

墓碑

興圀寺殿報誉宗恩大居士 慶長十八癸丑二月二十四日 駿州興国寺城主俗名天野三郎兵衛尉康景 (碑陰) 興国寺殿之末孫裔旗本天野三郎兵衛尉康命貞享四丁卯歳仲春下澣日是改命再興畢敬白

本堂の前に寒さの厳しい小寒から節分までの三十日間、鉦を叩きながら民家の軒先や社寺を巡って念仏や和讃を唱え歩いた寒念仏修行の供養塔や中山孝麿篆額「廉潔映永」とある前興国寺主天野君碑がある。

八乙女と云う名前に引かれて西念寺の横にある神社に寄る。

この八乙女神社はもと西念寺にあり、戦国の頃、二抱えもある杉の木が矢を受け止めたことから矢留権現と云われていたという。「やおとめ」と「やとめ」ではえらい違いで、何がと云う訳ではないが、少しガッカリする。この神社の場所は沼田城の出郭だったと云われている。観光案内にこの神社から城に向かう道は急坂だとあったので、城址探訪は次回にして大森一族の墓があるという岩原城址に向かう。

参考(天野三郎兵衛康景碑文)

前興国寺主天野君碑 東宮侍講正五位三島毅撰

行一不義殺一不孝而有天下不為也昔聞其語今見其人天野君是也君諱元景稱三郎兵

衛尉其先藤原遠景居伊豆天野邑因氏篤遠景十七世孫景恒始士徳川氏移参河是為君

父君少従東照公質于駿或欺之于路送尾君甫十一歳敏慧知陥姦計竊遣奴報参既而今

川氏伐尾取公君常侍従共甞酸苦後随公還岡崎屢従軍有功一向僧徒之乱殪賊勇士馬

場小平太公賜偏諱賞之更曰康景永禄八年公置奉行三人掌政形君及高力與左衛門清

長本多作左衛門重次任之国内大治清長寛慈重次剛猛君沈重善謀民為之話曰菩薩高

力夜叉作左彼此無偏天野三郎蓋謂其無寛無猛唯義之比也姉川之役刺客混麾下覗公

君知而斬之三形原之敗公欲入浜松城敵騎據邱彎弓要之君直進刺之公得間乃入其後

長篠小牧小田原諸役皆有功併舊禄食下総香取地五千石慶長五年更賜駿河興國寺城

食三萬石地十一年君将修城多畜竹田原民乗夜盗之監卒捕殺之田原為公邑邑宰井出

正次欲獲卒戮之君拒之曰殺盗於律無罪且渠奉吾命若有罪吾當之正次乃因執政太田

正純誣訴之曰康景壇殺公邑民公曰彼自少事我謹慎且通吏事非為此非度者命正純覆

審之正純□命迫之曰私卒殺公邑民假命有説奈公威何君憤然不屈曰吾敢蔑公威然□

不辜而全利禄勇士所不為乃拉卒而出亡實十二年二月九日也所在流離遂潜匿□之狩

野荘十八年二月廿四日病卒葬沼田村西念寺年七十七公後懐舊勲欲復之聞其死而上

嗚呼響使君含恥忍辱殺不辜而食不義之禄固應與勲舊諸侯倶享富貴雖然自今日観之

徳川氏且不能保封土況諸侯乎二百年栄華不過黄梁一夢比之君正義凛然百世之下頑

夫廉儒夫立志維持風教於無彊孰得孰夫不持弁而明矣君多子長曰康遠稱対馬守寛永

五年幕府召賜俸米千苞奉祀次曰康武曰康世曰康由餘皆為僧貞享四年康遠子康命建

墓表其後毎五十年子孫来修法會今則廃云頃寺主蟻閣上人恐其堙没與檀衆安藤裕等

謀募同志建碑徴余銘余曽往弔有詩掲以代銘曰

覇府直臣誰若君貔貅隊裏見麒麟寧抛有土封三萬不殺無辜卒一人古寺園荒多竹樹

遺墳石蝕荊没荊棒高風千載難諼得何啻驩虞二百春

明治二十九年八月 正四位勲四等侯爵中山孝麻呂篆額 石川英書

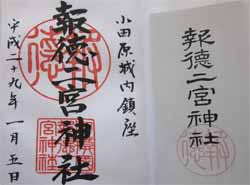

小田原にも七福神めぐりがある。何時ごろから小田原の七福神めぐりが始まったかは知らないが、小田急トラベルで募集している「小田原七福神めぐり 宝船号バスツアー」が今年で17回だという。まだ訪れたことが無いお寺さんが2つほどあった。暮れに旅行会社に行ったら、丁度キャンセルがあり、このバスツアーを申込んだ。毎年3日から6日の4日間、午前・午後の2便、各便22名、計8便で募集人員も少ないせいか、すぐ満員になるという。三寺が曹洞宗、二寺が浄土宗、日蓮宗、東寺真言宗が各一寺を小田原駅からスタートして毘沙門天(久野坂下潮音寺)、満願弁財天(谷津福泉寺)、寿老人(入谷津鳳巣院)、大黒天(小峯蓮船寺)、恵比寿神(荒久報身寺)、福禄寿(水主長屋大蓮寺)、水掛布袋(茶畑圓福寺)、最後に報徳二宮神社をまわる約3時間のバスツアーに参加した。

小田急足柄駅から徒歩でも五分程の小田原城の真北にあたる久野の大徳山潮音寺の毘沙門天功徳経に真言を念ずれば十種の福徳が得られるという毘沙門天にお参りする。残念な事に毘沙門天功徳経を知らないので、無難に厄除けを祈願する。

城山谷津の華岳山福泉寺の満願弁財天は知恵を授かる、富と開運の神だという。今更、知恵や開運かと思ったが、思わず風水でいう金運が上る黄色の札入れを買ってしまった。

城山入谷津の實平山鳳巣院は小田原城百姓曲輪の北側斜面にあり山門から本堂までバスがひっくり返りそうになる程急な坂で歩きでなくてよかったと思う。寺伝では開基は土肥次郎實平だと云う。ここの寿老人は手に桃と長寿の秘訣が書かれた巻物を持って、長寿と福徳を授けると云う。ご住職に不老長寿の果物の桃の替りにミカンを貰った。

城山小峯の惺雄山蓮船寺には福富円満の神、大黒天を祀る。開創は北条美濃守氏規家臣井出内匠正。昭和35年、新幹線開通工事により小田原市内板橋見附から現在地に移転。

境内地に隣接した東側に小田原北条時代の代表的な城郭の遺跡、小峰御鐘ノ台大堀切と言われる空堀が残っている。ここは小田原城北側古郭群の御前曲輪南側、鍛冶曲輪西側、「毒榎平(どくえだいら)」の西方防禦部分にあたる。

平成輔墓所の事で話を聞きに行った荒久の永劫山報身寺には本来、海の神様恵比須神を安置している。本堂内陣の裏側に立派な位牌所があり、平成輔位牌の事を聞きたかったが、ご住職が不在で残念だった。この辺りになると、用意したお賽銭も少なくなってくる。お寺と七福神用と一つのお寺で二回お賽銭が必要になるとは思わなかった。100円と50円のお賽銭箱に入れた音が違うのも気になる。

箱根口の稲荷山大蓮寺には幸福・安定・長寿の神様を授けてくれる福禄寿が祀られている。このお寺は北條家重臣、大道寺駿河守政繁母(寳地院法名孤峯蓮馨比丘尼)の中興開基、上州安中大信寺に墓碑あり、其大信蓮馨の文字を摘て大蓮と名けて今の寺號を授く授けたと云う。

正席22席の小型バスツアー、乗ったり、降りたり、たいして歩きもしないのに結構疲れる。茶畑の医王山薬師院圓福寺の軍扇で魔を払うと言われる水掛布袋尊にお参り。

最後は城内の報徳二宮神社へ着いて大勢の人がいたのに驚く。鳥居の下から遥拝で済ませる。これだけ廻れば、七つの災難が除かれ、七つの幸福が授かると思いきや、翌日、歯医者に行ったら、歯を抜かれた。欲張って、色々な事を頼み過ぎたかな!

網一色八幡神社から国道一号線を横切って総合ビジネス高校正門先の千貫橋を渡ると新田義貞首塚の案内板がある。

千貫橋は用水堀に架けた橋で、もと木橋であったものを延宝七年(1679)、長二間(3.6m)、横二間半(4.5m)の欄干のある石橋にした。その費用が千貫目に及んだので橋の名になったという。橋の欄干に丸い穴が沢山あった。何に使ったのだろう?

網一色八幡神社の御大典記念碑文では「新田義貞ノ臣船田入道某義貞ノ御首ヲ持チ来リテ埋メケリト」、また義貞に属した宇都宮泰藤が義貞の御首を「上州新田公ノ本国ヘト志ス途次、相州小田原駅ニテ異例常ナラス其御首ヲ甕ニ納メ酒匂川ノ邊ニ埋メケル即チ新田大明神ト崇メケル」と二説を載せているが、明治維新の際、新田神社の由緒は証拠不明として廃社させられたという。徳川氏が新田一族の末裔であると公称し、また持明院統と対立していた大覚寺統の後宇多天皇第二皇子の後醍醐天皇が鎌倉幕府討幕後、離反した足利尊氏に敗れ、吉野に南朝を建てた。南朝の忠臣だった新田義貞を祀った神社を認める訳にはいかなかったのだろう。

明治九年、足柄県から神奈川県に管轄替えされた時の小田原市域に属する大区小区の行政区画図をみると新田義貞公墓塚として東海道の海岸側に記載されているので、東海道分間延絵図に記載のある新田大明神と行政区画図にある新田義貞公首塚とは別々の場所に在ったのだろうか。

新田義貞公首塚碑 (碑陰文)

新田義貞公は八幡太郎義家の十世の裔で南朝柱石の名将であった延元三年閏七月二日越前藤島の合戦に討死のとき臣将宇都宮泰藤その首級を抱いて公の生国上州新田を志ざしてこの地網一色に至ったが不孝病に侵されて再起おぼつかなく首級を酒匂川の河口の辺に埋葬し自らもここに没し終ったと云う この新田義貞公首塚は実にその由緒深き旧跡である

里人塚の側に新田神明社を祀り篤く崇敬しまた泰藤の直裔大久保氏が小田原城主に封せられてよりは代々の藩主の保護をうけて永く名跡として聞えたが星霜春秋流れて久しく近年暫く荒廃に赴いたので今日地区民並に有志相計って首塚を復興した依って記念のために碑を建て由来を刻して後昆に残す

昭和三十六年三月 新田義貞公首塚復興委員会 撰文並書 中野敬次郎

東海道分間延絵図を見ると酒匂川右岸(小田原側)の川越場所は旧東海道、酒匂川の手前300m程からクランク状に折れて、今の国道一号線(東海道)から60m程上流に在ったことがわかる。

絵図では、このクランクの付根のところに御霊八幡宮があり、常劒寺の間に新田大明神が記載されている。

神奈川県神社庁によれば網一色八幡神社の祭神は応神天皇となっている。鎌倉権五郎景政を祀る御霊八幡宮から応神天皇を祭神とする神社にいつ替わってしまったのだろうか。ビジネス高校前バス停から徒歩3・4分の東町5丁目にある八幡神社を訪ねた。

神社の扁額には御霊八幡宮の名が!

小田原市指定保存樹林第2号指定されている境内に大正四年御即位紀念と昭和三年御大典記念の碑があった。

御大典記念碑は小田原藩士関重麿の長男関重忠題字、酒匂小学校長だった森丑太郎書によるもので、網一色青年会により建立された。この碑は昭和三年の昭和天皇御大典を記念して建てられたが、碑文をみると、網一色の由来とこの八幡神社の由緒が書かれていた。副社の新田社は新編相模風土記稿に「本地仏地蔵、 社伝に延元二年(1337)新田左中将義貞、越前にて討死の後、其臣船田入道、義貞の首級を捧持し、東国に下向して爰に葬る、入道は名を久保明翁と改め、則此地に隠栖すとなり、故に今も立願する者は、久保明翁の子孫なる由告れば願望成就すと云」とあるが、太平記では「船田入道は義貞討死より前、建武二年(1335)正月京都の戦に討死せし人なり、 然れば社伝信じがたし」として、「宇都宮左近将監泰藤、其首を奉じ、義貞の本国上州へと志し関東に下りしに、小田原駅に著し時、泰藤偶疾に臥す、 依て其首級を瓶に収め、酒匂川の辺に埋む、 後に新田明神と崇むとあり」と三州妙国寺伝を掲載している。

御大典記念 碑文

題字 海軍少将従四位勲三等功四級関重忠書

此ノ地ハ往昔足柄郷ニ属シ早川荘ノ一部宮城村ト稱ヘシカ後足利家ノ臣一色某冤罪ニヨリテ本村ニ来リ荒地ヲ開キテ一色村ト改メタリト云フ小田原盛衰記ニ北條氏康西国ヨリ漁師ヲ招キテ千度小路ニ住マハセ地獄網ト云ヘルヲ用ヒ海底ノ魚貝ヲ捕ラセ大イニ民利ヲ劃リ網ヲ一色ノ海岸マテ干サシメタルヲ以テ網一色ノ稱起ルニ至レリト尚當社八幡神社ハ後三年ノ役ノ剛者鎌倉権五郎景政ノ霊ヲ祀ル副社新田神社ハ元西上百六十八番地ニアリ社傳ニ新田義貞ノ臣船田入道某義貞ノ御首ヲ持チ来リテ埋メケリト又三河國碧海郡上和田村法華宗本寿山妙園寺ノ元禄八年ノ記ニ泰藤後首ヲ持チテ濃州ニ下リ夫ヨリ本領三州和田ニ妻子ニ暇ヲ告ケ上州新田公ノ本国ヘト志ス途次相州小田原駅ニテ異例常ナラス其御首ヲ甕ニ納メ酒匂川ノ邊ニ埋メケル即チ新田大明神ト崇メケル云々ト然レトモ明治維新ノ際証據不明ノ為メ廃社トナリシハ誠ニ遺憾ナリ近クハ六十餘年前 明治大帝京都ヨリ東幸ノ砌リ川越ヲ為シ給ヘル由緒アル地ナリ

聖上陛下天津日嗣ヲフマセ給フ鉅典ヲ挙ケサセラルルニ際シ我等ハ本村ノ沿革ヲ願ミココニ記念碑ヲ建設スル所以ノモノハ温故知新以テ 叡旨ニ副ヒ奉ル忠良ナル青年タルコトヲ期セントスルニ外ナラス 従六位森丑太郎敬書

新田義貞公首塚

新編相模国風土記稿、高源院の項に北條氏康妹にて山木御大方と称した高源院と香沼姫の位牌を安置するとあった。高源院は遠江の堀越貞基に嫁いだ北條氏綱の五女崎姫の事で、今川家の家督相続争い「花倉の乱」で玄広恵探(今川義元の庶兄)側に与した堀越六郎貞基は栴岳承芳(今川義元)側と戦い討死した。崎姫は北條方に戻り、韮山城に近い山木に住まいしたことから「山木御大方」と呼ばれた。香沼姫は新編相模国風土記稿谷津村旧家山本庄左衛門の項にその名が出てくる。「累代浪士なり、今住する宅地は、北條氏綱の女香沼女の邸蹟なり」とあり、終身嫁に行かなかったとある。さらに「香沼女の側に給仕する山本氏(香沼女の外戚と云)の女あり、後年媒酌して渡邊外記に嫁ぎ、外記山本姓を名乗と云、香沼女は氏直の内室(東照宮の娘、督姫)と懇交あり、常に和歌の贈答などありしなり。香沼女、木(棺桶)につき、其遺言に任せ、居邸を外記の屋敷となし、其山頂に葬れり」とある。

風土記稿と同時期の天保十年前後に小田原藩士三浦義方により相模国内の歴史、地誌、史蹟、社寺等について編纂された「相中雑志」に同じような記述がある。「香沼殿ト申女儀者北条家元祖伊豆守早雲氏茂ノ孫女相模守氏綱ノ娘左京大夫氏政之叔母也独身ニテ実母方ノ親類山本氏ノ娘ヲ幼年ヨリ側ニテ召仕附人渡辺外記ニ嫁山本氏ニ改屋舗ヲ譲リ遺跡相続牢人ヲ立永代年貢諸役御御免之御除地也 但シ百間四方」とある。屋敷は約1万坪の土地だったことが分かる。

小田原駅西口から県道74号小田原山北線(通称足柄街道)にある城山競技場入口交差点を慈眼寺方向に向かい、6・7分で左側に城山第一公園がある。

その先の1区画とその西側のブロックで約1万坪になり、概ねここが山本屋敷跡と思われる。山本屋敷跡にあるという香沼姫の墓所を探してウロウロして同じブロックを何周もしてしまった。山本家に伝わる「語り書」をまとめた「小田原北條女物語」に、山本家では屋敷の上段に御霊屋を作り、子々孫々四百年に亘り供養しているという。そう言えば、この住宅街の南側に急坂があり、住宅が続いているのを思い出し、再度、探しに行った。急坂の途中に墓所があった。

今は開発が進んでしまったが、昔は屋敷を一望に見渡せる小山の中腹に香沼姫の御霊屋を作ったという記述通りだった。

山本家では、香沼姫の実母方ノ親類山本氏ノ娘というのは、実は山木(高源院)の娘で渡辺外記に嫁するに当たり、山木の木に一を加えて山本を名乗らせたと伝わる。他に香沼姫は高源院崎姫の娘という説もあり、高源院崎姫(山木御大方)と香沼女の関係はハッキリしない。それにしても北條家の娘たちは殆どが政略結婚で姻戚関係を強化していった。そのなかで香沼姫だけが嫁に行かなかったのは、どんな理由があったのだろうか。

小田原城山の高長寺は、明治三十九年(1906)横浜監獄小田原分署幼年監(現小田原少年院)が設置された際に、建設予定地内の高源院と、隣接の長吉寺が合併され、それぞれの頭文字を取って高長寺と名付けられた。

新編相模国風土記稿に高源院は武蔵越生龍穏寺の末寺で栖龍山と号し、開山梅臾林呑(北條氏直の伯父と伝う)、開基である高源院長流泉香大姉は北條氏康妹にて山木御大方と称して、高源院と香沼姫(法名天桂院梅林祐香大姉)の位牌を安置するとある。高長寺の山門は、かつて西栢山村の旧家井上八右衛門家のものだったと伝わる。境内にあるという市の天然記念物の白木蓮の大木は残念ながら十五年に枯れてしまい、跡地に若木が植えてあった。ここに敵討ちで侍分に取り立てられた浅田鉄蔵の墓がある。

墓域に仇討由来があった。

文政元戊寅年七月小田原藩浅田只助藩中成瀧萬助ノ為メニ公私怨ヲ以テ殺害セラル依ツテ遺子兄鐡蔵當時二十一才弟門次郎十二歳ハ時ノ老中藩主大久保加賀守忠真公ノ免許ヲ得七ヶ年ノ間薩南ノ地ニマデ仇ヲ尋ネ艱難辛苦ノ末遂ニ水戸領岩船ニ於テ仇萬助ヲ討果シ首尾克ク本懐ヲトゲ帰参ノ上藩主ニ忠勤ヲ勵ム 此ノ仇討ハ日本最後ノ公許トナル鐡蔵ハ元治元年六十五才ヲ以テ歿ス 仇討孝子浅田鐡蔵ノ墓所是也

昭和三十五年一月 墓碑銘維新勤王家中垣謙斎撰文 孫 浅田勇次書

浅田光儀建立の鉄蔵墓碑に刻まれた小田原藩家老中垣秀實による撰文は風化して読取れなかったが、僅かに墓碑正面に鉄蔵の戒名、潜龍院大道義孝居士は辛うじて読取れる。(「小田原の金石文」に浅田光勝墓の中垣秀実による撰文が記載されているが、まったく照合することが出来なかった)

鐡蔵弟、浅田門次郎の墓がある新光明寺は高長寺から歩いて10分程度で、ちょうど少年院の反対側になる。

新光明寺は鎌倉光明寺の末寺で、号は天照山蓮華院、開山良記は貞誉と号し俗姓北條氏で、ここ新光明寺に浅田門次郎家の墓域がある。

三基ある墓の中央が浅田左五兵衛光乗(鐡蔵弟門次郎)と門次郎光通、左側が門次郎光通妻、右側は読み取れなかった。

浅田左五兵衛光乗(戒名、猛進院志願光乗居士)が浅田鐡蔵の弟の門次郎なのは安政五年の小田原藩順席帳にて確認できる。順席帳に記載のある門次郎光通は、御家中先祖並親類書によると浅田鐡蔵弟浅田左五兵衛、浅田鐡蔵甥門次郎とあるので左五兵衛の嫡子と思われる。

御家中先祖並親類書によると、浅田兄弟父、唯助は御切米五石御扶持二人分の諸組之者であったが、享和元年(1801)組抜(足軽のまま御番帳外の役職を勤める)、御料理人頭支配手伝いを勤めたが、文化六年(1809)十月、かねがね心掛け不宜、不慎之儀に付、隠居を命じられ、慌てて翌年の文化七年二月に井細田村の新蔵倅鐡蔵を養子として跡目を継がしている。

小田原 浅田兄弟敵討

16年5月に小田原城常盤木門の二階渡り櫓部分に「常盤木門SAMURAI館」がオープンした。小さなスペースだが、鎧冑や刀剣類など武具に特化した展示をするという。

ここに小田原藩、浅田兄弟の仇討ちの遺品が展示されているのを知って訪ねた。この展示館はカメラのフラッシュを使わなければカメラでの撮影も出来るのも嬉しい。

浅田兄弟の仇討ちと云うのは、文政元年(1818)七月、小田原藩足軽浅田唯助は乱心した傍輩足軽の成瀧万助に切り殺された。入牢を命じられた万助は三年後の文政三年、脱獄に成功して行方不明となった。浅田唯助の養子となった浅田鉄蔵と唯助の実子で浅田五兵衛家に養子に入った浅田門次郎は敵討ちの伺書を提出、藩は直ちに幕府に届け、町奉行所は敵討帳、言上帳に帳付けして浅田兄弟に書替(謄本)を渡し、正式に敵討の許可が下された。万助を捜して各地を廻っていた鉄蔵(二十四歳)門次郎(十六歳)の時の文政七年(1824)、水戸願入寺領磯浜村祝町(今・茨城郡大洗町)にいた万助を討取った。

神奈川県立公文書館資料(ID2201320013)資料名「文政七申年大久保加賀守様足軽、父之敵討候始末 浅田鉄蔵、浅田門次郎敵討一件」に岩船地田町大黒屋庄吉店借九兵衛による万助死骸改書が記載されている。

一 左之耳よりほふを切下長五寸横四寸三分

一 首の左右より矢はらニ切下前之方少々は残り長九寸三分深サ三寸巾七寸

但ひたい長壱寸程之古疵有之候処刀疵共難見分

一 右之肩先へ背ニかけ長壱寸六分、深サニ寸巾二寸五分

一 左之腕先より二ノ腕迄切下長壱尺二分深三寸巾四寸

一 右之二ノ腕深壱寸巾壱寸

一 左之大指切落背より左之脇へかけ長九寸三分深二寸巾二寸三分

一 左之あはら長八寸四分深八分巾二寸三分

一 左之足ひさ下長四寸壱分深壱寸巾壱寸六分

万助の体には、古疵か見分けがつかない疵を含めると都合九ケ処の刀疵があったことになる。凄まじい敵討だったことがわかる。

帰参した浅田鉄蔵・門次郎兄弟に藩主大久保加賀守忠真が与えた御教書が「常盤木門SAMURAI館」に展示してあった。(彰道院殿御教書御染筆)

其方共孝志厚く、殊兼而申渡置候相守り、此度本望を遂、一段の事候、出極ニ取立候上ハ、猶更一己を慎ミ人にほこるましく候、世上へも相響き候次第ニ付、其身者勿論、我等名迄末長く汚さゝる様心掛、忠孝之道弥可相励候

浅田兄弟は敵討ちの成功により下級藩士の諸組之者から五十石の知行取の代々御番帳入りの中級藩士として抜擢された。

(安政五年小田原藩順席帳より)

浅田鉄蔵の墓は高長寺に、浅田門次郎の墓は新光明寺にある。

小田原 高長寺から新光明寺へ