甲州道(県道78号御殿場大井線)から弘済寺に向かう小道、地元の人が付けたのか、通称大門通りのかどに石仏石碑群がある。

道路側左から浅間大神、堅牢地神、南無阿弥陀佛、単体と双体の道祖神、木食観正 南無大師遍照金剛の石仏石碑と向かい側に四国八拾八箇所順拝二世安樂の石碑があった。農地開墾や道路整備工事等により石仏石碑を一か所に集めたのだろうか。石仏の最初に在った場所が不明となり、村と村の境目や古道の位置が分からなくなってしまうのは残念です。浅間大神碑も最初は富士山が眺望できる見晴らしの良い場所にあったのかもしれない。堅牢地神は「地神」とも呼ばれ、辞書によると「大地をつかさどる神。万物を支えて堅牢であるところからいう」という。地神と堅牢とを習合させ、より強力な神にしているのだろう。ここのある南無阿弥陀佛には九十一歳 唯念(花押)がある。唯念上人は江戸時代末から明治初期に活躍し、箱根山麓周辺の人々に念仏を広めた。この唯念念佛碑は九十一歳とあるので明治十三年(1880)、唯念上人入寂により造られたものなのか。相模では唯念上人か徳本上人の書体での六字名号碑がほとんどだという。単体道祖神と双体道祖神と右端が大日如来の別名でもある木食観正 南無大師遍照金剛碑、文政二己卯年(1819)二月現住實乗代造立之とある。木食観正は小田原を拠点に、加持祈祷など布教を行い小田原上人とも呼ばれた遊行僧、この碑を造立した實乗は弘済寺世代、文政十二年(1829)大阿闍梨法印實乗で、弘済寺の本寺、國府津の寳金剛寺二十七世を務めている。向かいにある石塔、四国八十八箇所巡拝二世安楽の二世安楽とは「現世の安穏と来世の極楽往生」を願うことだそうです。色々な民間信仰の石仏石碑を一ヶ所に集めてあるのは珍しい。弘済寺から弘行寺に向かう途中、地図に載っていた福泉公園内の善能古墳(福泉善能古墳)に向かった。

弘福(里道)通りと云う横道があり、曲がった先に複数の石祠と木花開耶姫命の石碑があった。風土記稿弘済村の項に村持ちの山神社や山王社があったと記載されている。この境内に祀られていた石祠と石碑なのだろうか。弘福を福泉と勘違いして、この近所をウロウロしてしまった。やっと公園にたどり着いたが、古墳らしきものは見当たらず、左奥に草がぼうぼうと残っている円墳らしき場所があった。

たぶんこの半円状の小山以外に何もないので、これが善能古墳跡かとガッカリしながら雨坪の中世寺院、法華宗弘行寺に行く。

雨坪(あまつぼ)という珍しい地名の由来は諸説あるらしいが、新編相模風土記稿に「古壺二口あり、一は公に献りて御茶壷となり、一は村内にありしが今は失えり。この壺宇治へ往返の時、小田原寓宿の夜は必雨ふるとぞ、村名はこれ等に拠りて起りしならんと云う」とあり、さらに「弘行寺 関本山と号す、弘安五年(1282)、日蓮甲州身延山より武州池上へ赴く時、少時当所村民の家に寓宿あり、當寺其頃迄は不動堂なりしが日蓮爰に止宿の際、興立して一寺となし地名に因て関本山と唱へ弘安中の起立故、弘行寺と称す、故に日蓮を開山とす」。日蓮は病気療養のため身延山から常陸に向かうが、その途中、武蔵国の池上宗仲邸で亡くなっている。ここ弘行寺に徳川家康側室で、紀伊徳川家藩祖徳川頼宣と水戸徳川家藩祖徳川頼房の生母、お万ノ方(養珠院)の母(性殊院妙用日理)の墓という小さな五輪塔があった。

風土記稿は「養珠院殿母堂、当寺に葬せし来由詳ならず」と素っ気無い。

足柄神社前バス停傍の神社への急な参道を見て、ここを上がるのかと後悔した。後で地図を調べたら、標高差約40m、距離160mあった。参道を登りきり足柄古道にぶつかった所に神社があった。

足柄神社は風土記稿に「古は足柄峠に鎮座し足柄明神と号せり」また「其後矢倉ヶ嶽に遷座せしかば是より今の神号矢倉明神社を称す」とある。明治中期には足柄明神と矢倉明神の名が併用され、昭和四年(1929)、足柄矢倉大明神、昭和十四年(1939)に足柄神社となる。昭和四年竣工の日本海軍妙高型重巡洋艦の3番艦が足柄と命名され、乗船の水兵が多く参拝したことから足柄の社名が定着した。昭和34年建立された由緒碑によれば祭神は日本武尊、現在の本殿は欅の素木仕上げで慶応二年(1866)、建築されたものだという。

境内に海上自衛隊の護衛艦「あしがら」の説明板があったのには驚いた。足柄神社のお札が護衛艦「あしがら」の艦内に祀られていて、足柄山の金太郎があしがらのマスコットになっているそうです。

足柄神社参道の反対側にある湧水が豊富にあふれ出ている弁天社を祀る巌島弁天池に寄った。

弘済寺に向かう途中、松田署苅野駐在所前の山側に斜めに入る坂道が足柄道(小田原から沼田、関本、矢倉沢、足柄峠から甲州に抜ける道)で、駐在所から100mほど先の道端の地蔵堂を化粧地蔵(白地蔵)と呼んでいる。

新編相模風土記稿に「祈願する者、必ず白粉或胡粉をもて、佛面を塗抺するが故、此名ありと云」とあった。中央に化粧地蔵、向かって左に南無観世音菩薩、右に地蔵菩薩があり、周りに古そうな五輪塔、馬頭観音、地蔵か道祖神か判らない石仏もあった。この化粧地蔵の附近を化粧坂といっていたという。

弘済寺がある地区の地名を弘西寺といい、風土記稿に「弘西寺村、弘西寺(寺名は西に済に作る、同音なるにより、西に作りしならん)所在の地なれば村名とす」とある。弘済寺と云う寺があったので、一文字替えて村名にしたというが、なんで替える必要があったのだろうか。

右)法雨山主 真海書「佛法非遥心中即近」額

弘済寺は狩川左岸、甲州道側にあり、東寺真言宗で山号は法雨山金剛憧院、国府津の寶金剛寺末で応永十六年(1409)栄海中興と伝わる。地蔵堂の脇に石仏が一列に並んでいた。県道78号(御殿場大井線)から弘済寺に向かう小径に地元の人が立てたのか大門通りの看板があった。道なりに進むと怒田にあるアサヒビール神奈川工場に出てしまう。風土記稿に苅野岩村の項に「村内矢倉明神社地の西北に、流鏑馬の馬場と唱へ、兩側に老松列立せし所(長一町許)、又南方に古松七株並たる小徑(裏大門と云)、共に足柄古道の遺蹟にて、往昔矢倉澤町の古道に、續きたる路次と覺ゆ、又村南にも、松並木二所あり、是彼古道の殘れるならん」とあり、大門通りは松田、怒田から矢倉沢に抜ける甲州古道に通ずる道だったのだろうか。甲州道と甲州古道を混同してしまう。足柄上郡誌によると「小田原宿より甲信駿への往来を甲州道と称して、下郡足柄村北ノ久保より岡本村沼田に入り矢倉沢を経て駿州竹ノ下村に達す」とあり、「足柄下郡国府津村より西大友に至り、曽我村、下大井上大井、金子、金手等の村を経て十文字の渡(酒匂川と川音川合流附近)を渡り古田島、延澤、千津嶋、怒田、苅野等の村々に掛り矢倉沢関所前の道に合す、これを甲州古道と云う」とあった。

伊豆箱根鉄道大雄山線の始発小田原駅から21分で終点の大雄山駅に着く。単線なので上り下りとも21分で運行している。

大雄山駅に隣接しているバス停の伊豆箱根バスのバス停は大雄山駅、4番3番乗場は箱根登山バスのバス停は関本、その後の富士急バス停は大雄山駅バス停となっている。一所にあるバス停名が異なるのは奇妙な感じがする。小田原に転居した時、この関本というバス停の場所を探すのに苦労してしまった。伊豆箱根鉄道は西武グループ、箱根登山バスは小田急グループと別れている。小田原駅から箱根地区へのバスも伊豆箱根と箱根登山と殆ど同じ路線を運航しており、それぞれ専用のクーポンを発行しているが、相互性がなく伊豆箱根バスと箱根登山バスの区別がつかず利用できずに戸惑っている観光客を多く見かけた。何とかならないのだろうか。小田原から足柄峠に向かう旧矢倉沢往還(県道78号線)の狩川支流、内川に沿った矢倉沢岳の南麓にある足柄地蔵堂にいった。

江戸幕府は東海道の箱根に関所を設けたが、その東海道の脇街道五ヶ所にも関所を設けた。海岸熱海道は根府川関所、箱根裏街道は仙石原関所、酒匂川上流、奥山家道(おくやまがみち)の谷ヶ村関所(谷峨駅傍、県道727号と76号交差付近)、川村関所(安戸隧道、県道726号と76号交差付近)、そして矢倉沢往還は矢倉沢関所の六ヶ所を小田原藩の管理とした。この矢倉沢村の関所から上流に約3kの所に地蔵堂がある。風土記稿に「往古、駿州仁杉(御殿場市)に杉の大樹あり、霊木の聞えあれば其木を伐り当所及駿州竹ノ下村、当国板橋村の三所に、一本三体の作作り置と云」あり、本尊の地蔵菩薩立像は秘仏として地蔵堂裏の収蔵庫に納められ、鎌倉時代作の県指定文化財となっている。地蔵堂から奥に400mほど坂道を登った所に金太郎の生家跡と金太郎が遊んだという「たいこ岩」と「かぶと石」があった。

大正十三年発行の足柄上郡誌は「坂田金時の遊戯せし金葢石と称するものあり自然石にて横四尺許厚一尺許あり」とあり、また「金時は酒匂の郷士阪田金次(或曰坂田衛門義澄)の遺児にて其母豆州三島明神に平産を祈り此の山中に住居し阪田の家を再興せんとしを源頼光に知られ公時と命名され武士となりし者なり」と記載している。なんだか金太郎が実在の人に思えてきた。傍に湧水を流して保温し栽培する「水かけ菜」を金太郎の畑として栽培していた。

左)秩父のしゃくしな漬 右)御殿場の水かけ菜漬

塩で漬け込む秩父のしゃくし菜も水かけ菜と同じアブラナ科の野菜なので水かけ菜漬が少し酸味がつよいものの、ほとんど同じ味がした。バスで足柄神社前バス停まで戻る。

極楽寺から地獄池へ向かう途中、狩野公民館の敷地に加藤幾兵衛翁顕彰碑、狩野生産森林組合による愛林碑、富士浅間大菩薩碑の石碑があった。

加藤幾兵衛って誰だろうと思いながらスルーしてしまったが、あとで風土記に「旧家幾兵衛 里生ナリ、加藤ヲ氏トス、先祖織部後清左衛門ト改。文明中ヨリ里正ヲ勤メ今ニ至リテ十四代連綿ス」との記述があり、地獄池の名前の清左衛門と何らかの関係があるのかも知れなかった。もう少し顕彰碑の裏面を見ればよかった。ここから歩いて3,4分で赤い鳥居が見えてくる。池を割るように中央に狩野厳島神社がある。

昔は弁天社と池は御手洗池として風土記稿に「弁天社 御手洗池の中島に鎮座す(池廻り凡六十間許)、池中澄て底あらはに見ゆ中程に水沸騰する所あり、土俗呼ひて清左衛門地獄と云。人池辺に在て清左衛門と呼は、水益沸騰すとなり(按するに足柄下郡底倉村小地獄にも清左衛門地獄と云処あり。又豆州熱海の温泉にも平左衛門地獄と云あり。当所の如きも其類なるへし)この水を延て田間に沃く旱魃にも涸る事なしと云」とある。御手洗(みたらい)と云うのは、神社や寺院で、参拝者が手や口を洗って身を清める所を云うが、団子は諸説あるが、京都下賀茂神社の祭りで、御手洗池の水泡を模して団子を供えたことによるという話もある。では、お手洗いは名詞の「手洗」に、接頭辞「お」をつけて、丁寧に表現したものだという。古くからある造成語かと思ったら存外新しくまだ百年も経っていなみたいです。清左衛門地獄池のある狩野地区は、神奈川の南足柄市と箱根町の境にある箱根山の古期外輪山の明神ヶ岳の北東の末端にあり東側には酒匂川水系狩川、南に谷津川、北に大雄川に挟まれ、無数の沢に湧水があり、町なかの側溝の水量も豊富で流れも速い。この湧水の豊富さに目をつけ、大日本セルロイドが写真フィルム工業化を計画、昭和九年(1934)、フイルム事業を分離し、富士写真フイルム株式会社を設立し、この池のそばに工場建設し、現在は富士フイルムの第二水源地として、工業用水としても利用されている。昭和三十九年には伊豆箱根鉄道大雄山線「富士フイルム前駅」が開設された。昭和60年(1985)、環境庁が選定した昭和の名水百選のあと、平成20年(2008)、環境省が選定した全国各地百ヶ所の湧水・河川(用水)・地下水のなか、平成の名水百選に清左衛門地獄池が選ばれている。

隣に弁財寺があった。

風土記稿によれば「観池山と号す、浄土宗(足柄下郡塔ノ沢阿弥陀寺末)、開山禅誓」とあり、明治期に尼寺となっていたが、戦前、本堂が焼失し無住の寺となった。近年、地域住民によって本堂が再建され、平成27年(2015)、単立宗教法人として登録されている。境内に石佛が多く並んでいた。

一段と大きい石仏は六世天質忍孝尼、一番左端は九世幸運尼の墓だろうか。寛政元年(1789)、狩野の名主らで巳待講を立て、本寺の塔ノ沢阿弥陀寺から蛇形弁財天を10年の期限付きで弁財寺が預かった証文が残されている。天保十二年(1841)成立の新編相模国風土記稿の塔ノ沢阿弥陀寺の項に寺宝として肉身蛇形弁天像一体とあるので無事戻されたようです。弁財天信仰の盛んな地域では、弁財天の縁日である巳の日に弁財天に参詣する講を組織した。弁財寺の境内に巳待講や巳待塔の碑がないか探したが分からなかった。

鉞担いだ金太郎のふるさと、南足柄の極楽寺から地獄池か、地獄池から極楽寺に廻るか迷ったが、途中でも帰れるように極楽寺から廻ることにした。

このお寺、新編相模風土記稿に記載があるが内容が難しく、解る所を記載すると「上関山ト号ス、臨済宗、鎌倉円覚寺末、庚永三年ノ起立ナリ、開山法忻」とある。庚永の年号を探してしまった。庚永三年は康永三年(1344)の誤記か。起立と創建、同じ意味なのだろうか。開基は今川五郎範国入道心省(法名定光寺殿悟庵心省)、中興開基松田尾張守憲秀(法名極楽寺雲章喜公)とある。極楽寺ははじめ定慧山極楽寺という法相宗の寺であったが、のち百丈山極楽寺と称し禅寺に改宗、二世季高法雲の時、山号を上関山に改めという。大喜法忻が二十九歳の時で、開基の今川五郎範国は大喜の弟になる。康安元年(1361)に大喜は鎌倉円覚寺三十世住持となり、さらに貞治三年(1364)、建長寺住持となっている。後光厳天皇から「仏満禅師」の禅師号を贈られている。松田氏は相模松田郷の国人領主で、伊勢宗端の大森氏小田原城攻略が明応四年(1495)から文亀元年(1501)の間だとすると、上杉禅宗の乱で西相模に進出した大森氏の台頭により、没落した松田氏のどの支族が伊勢氏の家臣となったのだろうか。秀吉は天正十八年(1590)の小田原合戦のあと、北條氏直を助命し、首謀者として北條氏政、氏照。大道寺政繁、松田憲秀四人の切腹を命じた。北條氏政、氏照は七月十一日に自刃したとされるが、北條氏の宿老であった松田憲秀も田村安栖方にて自刃したと伝わるが自刃の日時、場所ははっきりしない。

極楽寺本堂の裏山にある松田憲秀の墓を訪ねる。裏山への登り口が分からずウロウロしてしまった。

本堂の左手の墓地を巻いて進むと斜めに山に入る道があり、20mほど登った所に四基の石塔がある。左から二基目が開祖大喜法忻(仏満禅師)の寂照塔(供養塔)、風土記稿によれば、法忻は足利尊氏ノ家臣、今川基氏の第三子、鎌倉円覚寺三十世の後、山内の続燈庵を営み、応安元年(1368)九月廿四日、庵の後の岩窟で入定したと云う。

開祖寂照塔

応安元戊申年九月廿四日於瑞鹿山中灯菴后岩窟入定偈諸佛降跡所續灯大光明岩上開一室一坐五百生□塔曰祥光

四基の右端が松田尾張守憲秀墓と伝わる。風土記稿に「二十五回忌追福ノ為二建テシ物ト云ド、寛永十年五月十一日ノ文字仄カニ見ユ」とある。供養塔と伝わる石塔の文字は殆ど読み取れなかった。

(右)于□□□□喜公居士 (中央)□□五回忌之石塔建立之□ (左)寛永十癸酉□五月□一日□□

天正十八年(1590)から石塔に刻まれた寛永十年(1633)までは四十三年になる。風土記稿も「云ど」と疑問形にしている。松田憲秀の供養塔と伝わる石塔は誰によって、いつ建立されたものなのだろうか。

この墓域の途中にいくつかの筆子塚があった。五基の無縫塔の真ん中、吐月墖(塔)は当山十六世別峯法教大和尚の供養塔。これは極楽寺での寺子屋の教え子(筆子)が師匠を偲んで建立した供養塔です。

慶応戊辰小田原戦役の責任を取って自刃した小田原藩家老岩瀬大江進の墓所のある誓願寺に箱根山崎で遊撃隊との戦で戦死した小田原藩士鈴木久太郎の墓がある。

墓碑には「慶應四年夏五月二十有六日 於相州山崎邑遊撃隊脱走之徒攻撃之時勉励力戦而遂討 死矣生季二十有五歳鈴木久太郎藤原英賢 明治二年己巳季二月六日 建立之家嗣鈴木又次郎藤原英起」とあった。(又次郎は久太郎弟)

また、この墓地内に九曜紋と変わった家紋のある相馬家の墓域がL字型にあった。

相馬家の墓碑も以前、会津藩士の墓を訪ねて小田原を廻った時に、どこかで見かけたが、どこのお寺か思い出さないでいた。変わった家紋もどこかで見たような文字だとしばらく考えていたら、何のことはなかった。それは数年前の午の年、年賀状の図案に使った馬の象形文字で、頭の部分の目がないのが気になったが、誓願寺にある相馬家の家紋がよく似ていた。

奥州相馬氏も下総相馬氏も家紋は平将門に繋がる九曜紋で、小田原の相馬氏墓域の家紋も九曜紋を使用、相馬氏の通字である胤を使用している事から平将門を遠祖と伝えられる相馬一族には違いないが、相馬氏は平安時代から続く大族で系図でも見なければ、どの相馬氏に続くか全く分からなかった。岩瀬大江進の碑文を写し取っている時に、ふと前に訪ねた、戊辰の小田原藩の責任を背負って自刃した小田原藩家老渡辺了叟の墓のある板橋の常光寺を思い出して訪ねた。

渡辺家墓域のすぐそばに相馬家の墓碑があった。古い墓碑には九曜紋と馬の篆書体のような頭に目がある文字紋があった。小田原の相馬氏墓所は常光寺が古く、理由は不明だが途中から誓願寺に替えている。

小田原相馬氏の一番古いと思われる常光寺の墓碑は、相馬澤右衛門胤貞立造の元禄三年(1690)に亡くなった相馬胤将(相源院)で、家臣の席順を並べた寛文十年(1670)唐津順席帳に用人として相馬七左衛門の名がある。大久保忠朝が唐津藩を相続したのが寛文十年、文久二年(1862)の古小田原御家中先祖并親類書に相馬清四郎(胤明・松寿院)の名があった。古小田原とは大久保忠世、忠燐の時代から小田原藩家臣となった者たちで、小田原相馬氏は忠朝の先代大久保の時代、小田原で家臣団に加わったものと思われる。相馬清四郎による先祖書には、本国下総、生国相模とあり、「私先祖之儀父相馬七左衛門先年書上候通御座候」と前に提出した書上書と同じということで唐津以前や文久二年以前の詳細は分からなかった。常光寺の墓碑二基は相馬胤将(相源院、元禄三年)、胤貞(覚了院、元禄十六年)、誓願寺相馬家墓域で古いと思われる墓碑は安永八年(1779)に亡くなった胤英(雙林院)で、その間、七十六年の空白があるが、享保九年(1724)順席帳に相馬七左衛門胤純番頭四百六十石二十八歳と記載があるので、胤貞、胤純、胤英と続いたのかも知れない。文久二年(1862)の先祖并親類書を提出した相馬清四郎胤明が何時まで存命していたか不明だが、明治四年(1871)の小田原藩士廃藩禄高に四百六十石相馬長雄とあるので、相馬清四郎の明治時代の改名かもしれない。

誓願寺は新編相模国風土記稿に「浄土宗京知恩院末妙香山攝取院ト號ス。本尊三尊弥陀開山攝果(鎌倉光明寺ノ学徒。勢州ノ人。寂誉ト號ス。永禄十二年六月十日八十八歳卒。按ズルニ浅草誓願寺記ニハ。見誉善悦ヲ當寺ノ開山ト載ス)。本尊縁起(宝永七年七世真誉記ス)ヲ閲スルニ、攝取院誓誉妙香尼(勢州ノ人)及随逐ノ尼妙祐ト云モノ。諸国巡歴ノ刻。偶此地ニ寓宿ス。尼兼テ運慶作弥陀ノ御首ヲ護持セシニ。告夢アリ。明旦一僧来ラン。導師トシテ。當所ニ一宇ヲ建ベシトナリ。果シテ翌旦僧攝果来ル。尼是ニ於テ果ニ謀リ。彼御首ヲ付属セシカバ。果即肯シテ萬町邊ニ庵ヲ結ブ。コレ永正三年三月十七日ノ事ナリ。其後北條氏康ノ臣。安藤豊前守良整。果ニ帰依ス。果或時勝地ヲ求テ。一宇ヲ建立セン素願ヲ述シカバ。良整氏康ニ言上シ。今ノ寺地ヲ給フ。永禄六年(1563)四月上旬。殿堂落成ス。」とある。大正十二年の関東大震災により三乗寺と誓願寺が合併し「湘王山三乗院誓願寺」と改称した。

慶應四戊辰年六月十日に自刃した小田原藩家老岩瀬大江進(勇乗院秋月円明居士)の墓と傍に「大正六年六月十日故岩瀬大江進五十年忌ニ際シ之ヲ墓側ニ建ツ」とある謙斎中垣秀實撰文による岩瀬大江進の碑が残っている。

小田原岩瀬氏は牛久保六騎の一人でのち幕臣となった三河岩瀬氏と同族で、慶応戊辰小田原戦役のとき、人見勝太郎が旧幕府軍の脱兵を集めて編成した遊撃隊に佐幕論者であった下総国請西藩主林昌之助忠崇が加わり、藩地を離れ真鶴に上陸、箱根で因州軍監中井範五郎を殺害した。この時期、小田原藩は勤皇派、佐幕派と藩論が分かれていた。一旦は佐幕派に傾いたが江戸留守居役の中垣斎宮に説得されようやく勤皇を表明した。箱根山に拠る林昌之助始脱走賊徒追討及小田原藩詰問状が届いたのが五月二十五日、翌二十六日、遊撃隊と小田原藩兵が箱根山崎で戦闘、遊撃隊は熱海より館山に逃れた。六月六日、家老渡邊了叟、吉野大炊介、年寄早川矢柄、御用人関小左衛門の四名が糾問の筋有りとして東京に護送される。六月十日、「殿様御謝罪万分之御一端ニも相成候ハヽ 本懐至極難有奉存候」と藩老中に宛てて、大総督府軍監への取りなしを依頼した血判の歎願書を差出して自刃した。

岩瀬大江進墓側に建つ碑は「中垣謙斉の選ぶ所、聞く、当時憚る所ありて、急遽一夜に此文を草し、岩瀬家庭園の砌石を取りて、之に鐫刻せしめ、固より推敲を加ふるの暇あらず、後墓を修するの際、土中より之を発見せしものなりと」という。

岩瀬大江進碑文

君氏岩瀬諱正敬通稱大江進世小田原藩巨室考諱正盛妣蜂屋氏

君其第三子也以文政紀元戊寅九月十五日生伯正暦嗣家而早世

仲其先夭因為正暦嗣為人方面長身行歩遅重孝友勤検接物温和

達兵学善槍法又有吏幹為稽古所奉行遷年寄役有故免頃之進為

執政兼領度支蓄軍資鋳大銃以積年之勲賜佩刀前後四次其餘賞

賚不可勝紀明治紀元戊辰五月元請西侯林忠崇及徳川氏脱籍士

衆三百餘名稱復幕府舊業竊據凾嶺分隊東下藩出兵撃之既而以

為脱士所為頗近義擧遂與講和贈金及米事聞于東京督府震怒速

発問罪之師刻日向小田原藩議阻険抗之会有論者明順逆辨時勢

卒回其議遂脱士徹守備謹迎官師君首至大磯驛侃々分疏弗聴

主公恭畏□罪避居城東本源寺官師入城微管錀封府庫鞠問和解

情状補當事某々謹送東京闔藩悚惕君概然以謂我為国老職且領

度支雖無逮捕罪固不得不分當一死以補 主家謝罪之萬分

也乃書其梗概以託家臣川嶌某割腹而卒享年五十有一實六月十

日也事聞官吏臨検之且収其遺書令假埋其屍乃姑葬城東誓願寺

官怒隠然如有稍霄後至 寛典之命下安堵如故盖末必非由

君之忠死與有力也可謂能殺身以衛社稷不□大臣之体矣十月十

三日藩命嗣子正美襲家十二月某日改葬祔先塋法謚曰勇乗院請

誌于墓世美従余学誼不可辞因叙其顚未余詳于家乗故不多及謙

斎中垣秀實誌

小田急線富水駅からブラブラ歩いて15分位で尊徳記念館に着く。途中、山門脇に五輪塔・宝篋印塔が綺麗に並べられていた光明寺に寄る。摂取山光明寺の創建は文明五年(1473)、天野三郎兵衛康景の墓がある相模沼田の西念寺の末寺だという。

この辺は、室町時代から戦国時代にかけて多くの戦いがあったところで、どんな武士たちが葬られているのだろうか。墓地に古い五輪塔があった。旧堀ノ内村の名主だったの平塚氏一族の墓域だろうか。

光明寺の近くにある若宮八幡宮は隣村飯田岡に祀られていた若宮八幡宮を文和中洪水の後、堀ノ内村に遷座したと堀ノ内村八王子社元禄五年(1692)の棟札にあるという。

栢山にある尊徳記念館は3階建ての立派な建物でビックリしたが、尊徳の資料や遺品を展示しているのは1階で、2・3階は会議室や宿泊室を備え、講座、サークル活動等の生涯学習活動の場として利用しているという。記念館敷地内に二宮尊徳が十六歳の一家離散の際に売り払われた生家が尊徳の誕生の地に復元されている。木造平屋建 茅葺で、間口7間(12.74m) 奥行4.5間(8.19m) 床面積31.35坪(103.6㎡)で、かなり大きい家だが、この地方の中流農家の典型的な大きさだと言う。

二宮家の菩提寺、善栄寺に向かう途中にある「蕎麦月読」で昼食にした。初めての店だったので、分からなかったが、次から次と入ってくるお客さんは皆、蕎麦を大盛で注文している。天ぷらも蕎麦も美味しかったが、お蕎麦の量が少なすぎた。

風土記稿に「善榮寺 如意山と號す、曹洞宗、大住郡日向村石雲寺末、開基は木曽義仲の妾巴女なり、牌一基あり、法號善榮寺如意貞信と記す、源平盛衰記を按ずるに、巴女は義仲没落の後、信濃國に落下りしを、鎌倉に召上せられしが、和田義盛申請に因て、彼が妻となり、朝比奈三郎義秀を産む、和田合戦に義秀討れて後、越中國に往き石黒某を頼み出家し、九十一にして死すと云」、さらに「 天文廿三年(1544)北條氏康の室、元亀二年(1571)十月三日卒、牌を置。 法號瑞渓院光室宗照と記す、僧宗忻を請て再興あり」とある。巴御前が何所で木曽義仲と別れたかハッキリしない。巴御前が和田義盛と再婚したというのは物語として面白いが信憑性は乏しいと言われている。

本堂前に木曽義仲と巴御前の五輪塔があった。説明には「木曽義仲公側室當寺開基巴御前之墳」とある。いつ五輪塔が建てられたか不明だが、今ある二基の五輪塔は明治十一年三月に再建されたという。牌一基は、法號善榮寺如意貞信と記す位牌が有ったと云う事ではないだろうか。

荒廃していた善栄寺を天文二十三年(1555)、三代北條氏康夫人瑞渓院が再興して曹洞宗に改宗している。瑞渓院殿光室宗照大姉の彫銘文字がある宝篋印塔が本堂横の墓地にあった。市によると江戸時代に造立されたという。

近くに二宮一族の墓域がある。

二宮一族の墓域にもあったが、同じ形をした廟墓(石堂・石殿)が多く残っていた。屋根の形と箱形の本体部分の造りで、その地方の特長がある。米沢の上杉氏菩提寺、春日山林泉寺に万年塔と呼ばれる廟墓が残っている。小田原にある廟墓は切妻屋根が多いように思う。

栢山神社を通って栢山駅に向かった。

小田原城内の二宮神社に二宮尊徳像がある。

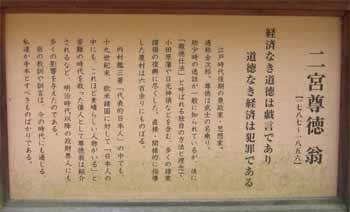

横に出典は不明だが「経済なき道徳は戯言であり、道徳なき経済は犯罪である」との説明板があった。

経済と言う用語は、中国の書にでてくる経世済民から採ったらしいが、尊徳は経済という言葉をどういう意味で使ったか気になった。netで調べたら、「道徳なき経済は犯罪」が先であったり、戯言が寝言など色々なバージョンがあると云う事は、それぞれの訳者の注解の言葉が拡がったという事だろうか。netに、二宮尊徳の高弟福住正兄(後、箱根湯本萬翠楼福住経営)が、師の言葉を書き留めた「如是我聞録」を整理し、尊徳の言行録を刊行(明治17~20年正編五巻)した「二宮翁夜話」が原典ではないかと書かれていた。早速、国会図書館のデジタルコレクションのお世話になる。巻之四、第百七十六に似たような話が載っていた。

「経済に天下の経済あり、一国一藩の経済あり、一家又同じ」としながらも、各々異にして、博奕(バクエキ)や娼妓屋をなすも、一家一身上に取ては、皆経済と思ふが、政府是を禁じ、猥(ミダリ)に許さゞるは、国家に害があるからだと話す。道徳的善悪は、その行為が法に従っているかどうかと云うことであれば「道徳なき経済は犯罪である」というのは何となく分かる。四書五経・大学にある「国、利をもって利と為さずして、義をもって利と為す」(国不以利為利、以義為利也)を引用して、「是をこそ、国家経済の格言と云べけれ、農商一家の経済にも、必此意を忘るゝ事勿れ」と語っている。「経済なき道徳は戯言(寝言)」という、この部分の理解が難しい。

大学では「君子先慎乎徳。有徳此有人。有人此有土。有土此有財。有財此有用。徳者本也。財者末也」と言っている。「経済なき道徳は戯言」は、早い話、経済が無ければ、道徳は出来ないのかと云いたくなる。「徳」が根本にあってその結果として「財」が得られるとした大学の言葉とはだいぶ異なる。やはりここでいう経済という言葉をどういう意味で使っているのかよく理解できない。慌てて、「二宮翁夜話」を買って読んでいるが、なかなか先に進まないでいる。

金次郎が薪を背負いながら本を読んで歩く姿を「負薪読書図」と呼ぶとあった。最近では、中国の「朱買臣図」をもとに作られた可能性が高いという。読書をしながら歩く大徳寺系「負薪読書図」と座って読書する妙心寺系「置薪読書図」の二種類があるという。薪を背負い読書をしながら歩く二宮尊徳像は多いが、二宮家菩提寺で小田原栢山の善栄寺に座って読書する二宮尊徳像がある。

参考 「大学」

「孟献子曰、畜馬乗、不察於鶏豚。伐氷之家、不畜牛羊。百乗之家、不畜聚斂之臣。与其有聚斂之臣、寧有盗臣。此謂国不以利為利、以義為利也。長国家而務財用者、必自小人矣。彼為善之小人之使為国家、災害並至。雖有善者、亦無如之何矣。此謂国不以利為利、以義為利也。」

静岡県駿東郡小山町の乗光寺に町の文化財に指定された大森氏六代之墓が残っているというので出かけた。小山町には上古城、下古城や、乗光寺がある生土という古そうな地名が残っている。生土の読み方が判らなかったが、駅前で聞くとイキドと呼ぶという。生土はウブスナ(産土・生れた土地)とも読むと用語辞典にあった。松田から御殿場線に乗換え駿河小山駅に向かう。電車は酒匂川に沿って走る。この川は静岡県に入ると鮎沢川と名を替える。

大昔、島だった伊豆半島が北上して、約100万年~50万年前に本州に衝突し、その後も北上を続け丹沢山地を隆起させたという。伊豆半島側の礫層は約10万年前丹沢山地から流れ出した河川がつくったものだという。丹沢層群にもぐりこんだ足柄層群との境が松田町から山北、静岡小山にいたる神縄断層と言われ、小山町生土の北、皆瀬川にこの断層の露頭した場所がある。半島が衝突して皺ができ、そこに水が流れて、砂が運ばれる。ちょっと強引だが、生土が土を生むと場所と云うのもまんざら縁が無い話ではないようだ。(駿河小山駅から生土方面)

駿河小山駅のホームから鮎沢川越しに対岸に乗光寺本堂の屋根が見えた。

応安五年(1372)大森信濃守頼明の開基により、生土に宝雲山浄居寺を創建、明応四年(1495)大森氏の小田原落城により、当寺も衰廃する。曹洞宗の寺として相模の平山に一時、乗光寺として中興されたが断絶、正保元年(1644)十世隠叟和尚、大森氏末裔の幕臣大森頼直によりに生土に雲居山乗光寺が再中興され、各地にあった大森氏の墓を当地に移したという。

乗光寺大森氏六代の宝篋印塔は大森頼明、その室、頼春、氏頼、実頼、藤頼の墓六基だという。寛政重修諸家譜の大森系図によれば、頼明は足柄最乗寺、氏頼は久野総世寺に葬るとあり、風土記稿記載の岩原古城蹟図に在る古墳三基五輪塔が大森信濃守頼春、信濃守氏頼等の墓だと伝える。氏頼は父頼春の菩提を弔うため長泉院を開創し、大森氏の菩提寺としたという。六基の宝篋印塔を探して、墓域の最上段まで行ってしまった。大森氏の墓は墓域の中央にあり、上からだと白い説明板と無縫塔の塊がみえるので場所は判りやすいが辿り着くのに苦労した。

小山町中島の鷹巣山勝福寺は大森頼春開基、頼春の長子友石明訓禅師(乗光寺三世)の開山と伝わる。度重なる火災で縁起等の記録は残っていない。

山門の裏に打付けられた案内板に「この山門は元来は深沢城の城門なり廃城(天正十年)の際申受け現在の門柱の位置に茅葺にて山門となる明治中頃(活岩和尚)屋根亜鉛板葺替、昭和十五年春現在地に移転、昭和三十八年篤志家の力により大修繕を施し、銅板葺と為す、当山六百八十年間の変遷を、黙然と看視する唯一の建物なり。山主記ス」とあった。御殿場の深沢城は葛山氏一族深沢氏の城館ともいわれ、その後、今川勢の城になったとも言う。大森氏と葛山氏の遠祖は同じなので、勝福寺山門が深沢城の城門を申受けたという話が伝わるのも可笑しくはない。

小山町小山にはもう一つ、大森氏と関係の深い梅向山正福寺がある。

開基は色々な説があるが、延宝三年(1675)「正福寺歴住宝物由緒書」によれば大森頼明の子の別当職・権大僧正實雄大法印と伝わる。御殿場線は日中、1時間に1本の割合、帰りの時間が気になり裏山にあると云う古い宝篋印塔を見過ごしてしまった。