一昨日の 「倫理学概説」 では幸福の話に入っていったわけですが、

私がやらかしてしまった自然休講ぎりぎりの30分近い遅刻のために、

いろいろと端折って話をしなければなりませんでした。

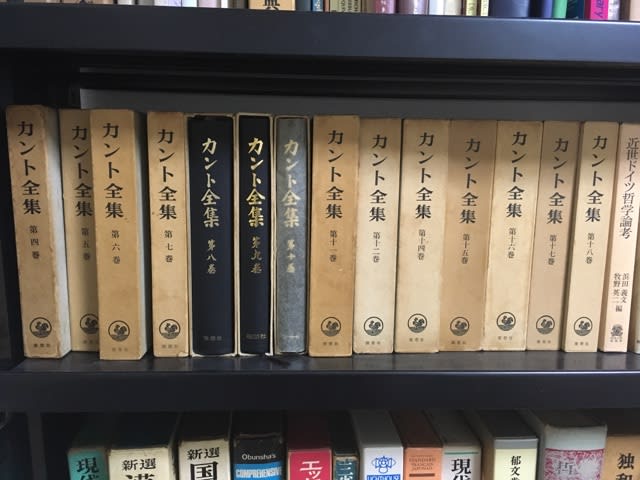

特に、カントの幸福の定義を紹介し、

(「幸福とは、自らの欲求・欲望が満たされて、自分の状態に満足していることである」)

私はこの定義を知った学生時代に、この定義から自動的に導き出される、

幸福になる方法も同時にわかってしまい、それ以来ずっと幸せだと話したわけですが、

時間がなくて肝心のその幸福になる方法について話すことができませんでした。

ワークシートではやはり、話してくれなかった話を聞きたいという声が数多く聞かれました。

そりゃそうですよね。

というわけで、このブログ上に記しておきたいと思います。

といっても実はもう何回かに分けて書いたことがありますので、

以下に、リンクを張り付けておきますので、そちらをご参照ください。

「幸福になる方法 (その1)」

「幸福になる方法 (その1)」

「幸福になる方法 (その2)」

「幸福になる方法 (その2)」

いかがだったでしょうか。

簡単と言えば簡単でしょう?

学生の皆さんのなかにも惜しいところまで考えられた人、

ばっちり正解の人も何人かいました。

惜しかったのはこちら。

「社会学で 『現代の人間の欲望は無限化している』 とあった。

カントの幸福の定義だと、現代人は皆不幸になってしまうなと思った。」

まさにその通り。

私の授業のなかでも自由の話をしたときに、

人間の欲望は他の動物と違ってどんどん肥大化していく、と説明しました。

「(その1)」 のなかで書いたとおり、そのままだとみんな幸せになれません。

そこでその先の消極的な努力が必要になってくるのです。

その先まで考えてくれたのはこちらのお2人。

「『自らの欲求・欲望が満たされていること』 が幸福の条件ならば、

欲の深い人ほど幸福には程遠いと思いました。

欲望・欲求を抑えることで幸福のハードルが下がり、

より幸福を感じられるというのは興味深い。」

「私は自らの欲求・欲望を自分でしっかり認識して

それを叶えられれば幸せと感じると考えました。

また、あまり良くはないかもしれないけれど、

自分で満たすことができるようなハードルに欲求を下げ、

実行すれば幸福だと思えるのではないかと考えました。」

2人とも私が大学時代に到達したのと同じ真理に到達してくれています。

カントの幸福の定義からするならば、幸福になる方法はこれしかないと言えるでしょう。

ただし最後の方はその方法に関して、

「あまり良くはないかもしれないけれど」 とコメントしてくれています。

そうなんです。

欲求・欲望を抑える、ハードルを下げるというのは、

体育会系の競争性の強い人にとっては敗北主義のように映るらしく、

これまで 「もっともっと、がんばれがんばれ」 と

尻を叩かれて育ってきた若い人たちには評判が悪いんです。

こういう具体例を書いてくれた人もいました。

「妥協した目標では達成しても不満が残る。

高い理想に向かって前進している、

と実感している間が一番幸せといえるのだろうか」

この方も妥協した目標には納得いかず満足できないようです。

ただこの方は高い理想を実現・達成できたときのみ幸せになれるというのではなく、

それに向かって前進しているときが幸せなのではないかと言ってくれています。

まさにその通りで、これもまた欲求・欲望を抑えることの一例となっています。

目標自体は下げないまま、

その高い目標を達成できた場合にのみ満足するのではなく、

そのプロセスに満足するという戦略です。

これはこれでハードルを下げているというのがわかるでしょうか。

あと、私の場合は、目標は下げるんだけど、

あまり下がったように感じない下げ方というのも編み出しました。

それについてはこちら↓をご覧ください。

「Q.先生の好きな言葉は?」

「Q.先生の好きな言葉は?」

というわけで、幸せになりたいのならば、

自らの欲求・欲望がむやみやたらと肥大化しないようコントロールし、

自分の状態に満足していつでも幸福を感じられるよう、

幸せの感受性を高める練習を日々の生活のなかで積んでみてください。

以上が、授業時間中に幸せな午睡をむさぼっていた不届きな教員による幸福論でした。

ご静聴ありがとうございました。

私がやらかしてしまった自然休講ぎりぎりの30分近い遅刻のために、

いろいろと端折って話をしなければなりませんでした。

特に、カントの幸福の定義を紹介し、

(「幸福とは、自らの欲求・欲望が満たされて、自分の状態に満足していることである」)

私はこの定義を知った学生時代に、この定義から自動的に導き出される、

幸福になる方法も同時にわかってしまい、それ以来ずっと幸せだと話したわけですが、

時間がなくて肝心のその幸福になる方法について話すことができませんでした。

ワークシートではやはり、話してくれなかった話を聞きたいという声が数多く聞かれました。

そりゃそうですよね。

というわけで、このブログ上に記しておきたいと思います。

といっても実はもう何回かに分けて書いたことがありますので、

以下に、リンクを張り付けておきますので、そちらをご参照ください。

「幸福になる方法 (その1)」

「幸福になる方法 (その1)」

「幸福になる方法 (その2)」

「幸福になる方法 (その2)」

いかがだったでしょうか。

簡単と言えば簡単でしょう?

学生の皆さんのなかにも惜しいところまで考えられた人、

ばっちり正解の人も何人かいました。

惜しかったのはこちら。

「社会学で 『現代の人間の欲望は無限化している』 とあった。

カントの幸福の定義だと、現代人は皆不幸になってしまうなと思った。」

まさにその通り。

私の授業のなかでも自由の話をしたときに、

人間の欲望は他の動物と違ってどんどん肥大化していく、と説明しました。

「(その1)」 のなかで書いたとおり、そのままだとみんな幸せになれません。

そこでその先の消極的な努力が必要になってくるのです。

その先まで考えてくれたのはこちらのお2人。

「『自らの欲求・欲望が満たされていること』 が幸福の条件ならば、

欲の深い人ほど幸福には程遠いと思いました。

欲望・欲求を抑えることで幸福のハードルが下がり、

より幸福を感じられるというのは興味深い。」

「私は自らの欲求・欲望を自分でしっかり認識して

それを叶えられれば幸せと感じると考えました。

また、あまり良くはないかもしれないけれど、

自分で満たすことができるようなハードルに欲求を下げ、

実行すれば幸福だと思えるのではないかと考えました。」

2人とも私が大学時代に到達したのと同じ真理に到達してくれています。

カントの幸福の定義からするならば、幸福になる方法はこれしかないと言えるでしょう。

ただし最後の方はその方法に関して、

「あまり良くはないかもしれないけれど」 とコメントしてくれています。

そうなんです。

欲求・欲望を抑える、ハードルを下げるというのは、

体育会系の競争性の強い人にとっては敗北主義のように映るらしく、

これまで 「もっともっと、がんばれがんばれ」 と

尻を叩かれて育ってきた若い人たちには評判が悪いんです。

こういう具体例を書いてくれた人もいました。

「妥協した目標では達成しても不満が残る。

高い理想に向かって前進している、

と実感している間が一番幸せといえるのだろうか」

この方も妥協した目標には納得いかず満足できないようです。

ただこの方は高い理想を実現・達成できたときのみ幸せになれるというのではなく、

それに向かって前進しているときが幸せなのではないかと言ってくれています。

まさにその通りで、これもまた欲求・欲望を抑えることの一例となっています。

目標自体は下げないまま、

その高い目標を達成できた場合にのみ満足するのではなく、

そのプロセスに満足するという戦略です。

これはこれでハードルを下げているというのがわかるでしょうか。

あと、私の場合は、目標は下げるんだけど、

あまり下がったように感じない下げ方というのも編み出しました。

それについてはこちら↓をご覧ください。

「Q.先生の好きな言葉は?」

「Q.先生の好きな言葉は?」というわけで、幸せになりたいのならば、

自らの欲求・欲望がむやみやたらと肥大化しないようコントロールし、

自分の状態に満足していつでも幸福を感じられるよう、

幸せの感受性を高める練習を日々の生活のなかで積んでみてください。

以上が、授業時間中に幸せな午睡をむさぼっていた不届きな教員による幸福論でした。

ご静聴ありがとうございました。

。

。

。

。