おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

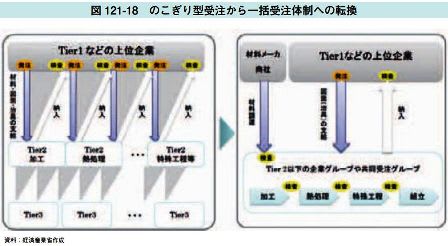

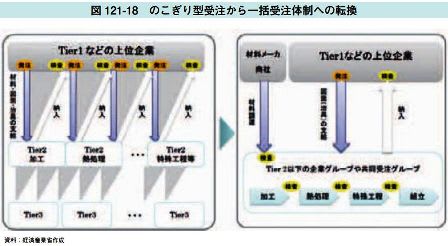

昨日は2014年版ものづくり白書の43ページ「図 121-14 海外拠点新設・増強に伴う国内からの調達額の変化」を見ましたが、今日は53ページ「図 121-18 のこぎり型受注から一括受注体制への転換」をみます。

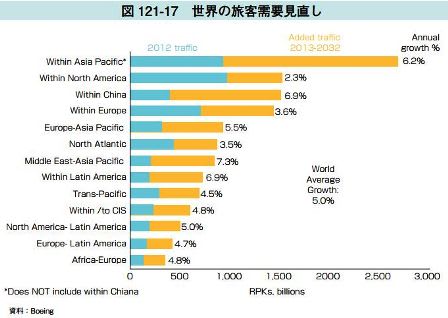

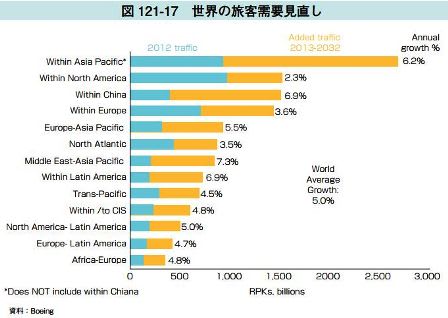

下図により世界の民間航空機市場を見ると、アジア太平洋地域を筆頭に、年率約5%で増加すると見込まれている旅客需要を背景に、今後20年間の市場規模は、約3万機・4~5兆米ドル程度(ほぼ倍増)となる見通しとなっているとあります。

このような状況に対して白書は、我が国航空機産業は、これまで中・大型機を中心に、機体・エンジンの分野では、国際共同開発に参画することで、相当の成果を収めてきた。

しかし、完成機事業にとっても重要な鍵となる装備品については、限定的にしか事業参入が実現できていないことから、我が国航空機産業としても、参入機会の獲得に向けた取組を強化していく必要がある、とあります。

また、コスト競争力のある量産体制を構築することも喫緊の課題となっており、これまで手作業が主体であった製造工程の自動化や、中小ものづくりネットワークの再編による生産性向上が鍵となることから、従来の各製造工程を外注先と何度も往復するいわゆる「のこぎり型」受注から、中核企業が複数工程を一括して受注・管理する一貫受注体制への転換が有効である、とあります。

また、2013年9月に施行した下請中小企業振興法で創設された「特定下請連携事業計画」では、このような取組を支援するための枠組みを構築しているとあります。

装備品を生産するものづくり企業へはこのような現状を踏まえたコンサルが求められている訳ですね!

昨日は2014年版ものづくり白書の43ページ「図 121-14 海外拠点新設・増強に伴う国内からの調達額の変化」を見ましたが、今日は53ページ「図 121-18 のこぎり型受注から一括受注体制への転換」をみます。

下図により世界の民間航空機市場を見ると、アジア太平洋地域を筆頭に、年率約5%で増加すると見込まれている旅客需要を背景に、今後20年間の市場規模は、約3万機・4~5兆米ドル程度(ほぼ倍増)となる見通しとなっているとあります。

このような状況に対して白書は、我が国航空機産業は、これまで中・大型機を中心に、機体・エンジンの分野では、国際共同開発に参画することで、相当の成果を収めてきた。

しかし、完成機事業にとっても重要な鍵となる装備品については、限定的にしか事業参入が実現できていないことから、我が国航空機産業としても、参入機会の獲得に向けた取組を強化していく必要がある、とあります。

また、コスト競争力のある量産体制を構築することも喫緊の課題となっており、これまで手作業が主体であった製造工程の自動化や、中小ものづくりネットワークの再編による生産性向上が鍵となることから、従来の各製造工程を外注先と何度も往復するいわゆる「のこぎり型」受注から、中核企業が複数工程を一括して受注・管理する一貫受注体制への転換が有効である、とあります。

また、2013年9月に施行した下請中小企業振興法で創設された「特定下請連携事業計画」では、このような取組を支援するための枠組みを構築しているとあります。

装備品を生産するものづくり企業へはこのような現状を踏まえたコンサルが求められている訳ですね!