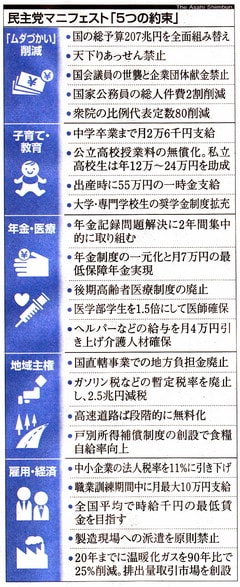

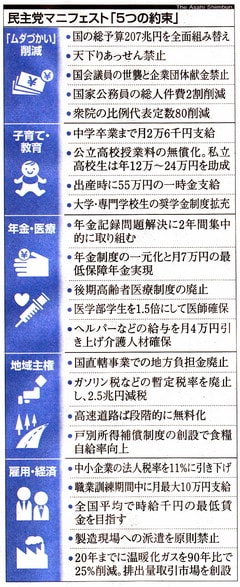

民主党と自民党の来たる衆院選に向けてのマニフェストが出揃った。有権者に気に入られるよう一生懸命なんだな、との思いは伝わってくる。いずれがアヤメかカキツバタ?、なんなら大連合ですべてを実現すればよいのに、と思ったりする。目立った違いは財源をどうするかで、民主党が消費税をはじめ増税には口をつぐみ、節約や埋蔵金など目先のことを強調するが、赤字国債発行の可能性をわざわざ政調会長が口にしたことが怪しい。その点、自民党が消費税の増税(とは明記していないが、自明の理と私は受け取る)を予告しているところがある意味では潔い。次の選挙で政権与党の座を譲り渡しそうな趨勢に、最後っ屁なのかどうか、国民が一番聞きたくないことを公約にうたったところは腰が据わっていてよい。

公約と言えば問題の2700億円プロジェクト「最先端研究開発支援プログラム」が動きだし、7月24日現在、「所定様式提出」による応募が565件あったようである。「自由様式提出」の締め切りが7月31日だから応募件数はさらに増えるだろう。この研究提案書は応募者のいわば公約であって、「3~5年間で世界トップの研究成果を達成」を約束するのである。この公約を文字どおり受け取ると、政党のマニフェストよりも厳しいことが要求されている。それにもかかわらずかくも多数の応募者とは、日本にもまだまだ自信満々の方が大勢おられることと喜ばしい限りである。ちなみに中心研究者を年齢別で見ると59歳以下が329名に対して、企業なら定年年齢の60歳以上が236名と6:4の割合で、そのうち70歳以上が27名である。高齢者のパワーを喜ぶよりは私は59歳以下の消極性がかえって気になる。それともこのプログラムは定年研究者のものと遠慮でもしたのか、または逆に突き放したのか、少々気がかりである。

もう一つ引っかかるのが科学技術振興機構の出した「「最先端研究開発支援プログラム」への期待」と参考資料「最先端研究開発支援プログラムで取組むことが期待される重要課題」の公表された時期である。「所定様式提出」締め切り後の7月28日付けで公表されている。「「最先端研究開発支援プログラム」への期待」の目次で明らかなように、応募者にとってきわめて重要な情報が含まれており、とくに3番目は参考資料でさらに詳細に説明されている。世間に公開されたのは7月28日でも、応募者に対しては前もって同じ内容が伝えられていたのだろうか。さもなければこの文書は後出しじゃんけんのようなもので、最初から分かっておれば、とくに基礎研究の領域で、申請を断念する応募者も結構多かったかも知れないからである。もっともかねてから日本学術振興会による「重視すべき研究領域・研究課題」などが公表されているので、応募者はそれを参考にしたのだろうか。

「3~5年間で世界トップの研究成果を達成」できるような研究と言えば、数値目標を立てやすい技術開発のような応用領域に集中せざるを得ないのではなかろうかと思う。私が現役時代に科学研究費の申請をよく「試験研究」のカテゴリーで行った。それはこのような性能の世界にまたと例を見ない測定装置をいついつまでに開発する、ときわめて具体的に書けばそれでよかったからである。達成目標がはっきりしているので、審査する側でもしやすかったのではなかろうか。おかげでもっぱら装置の開発で研究費を稼いだ。この測定装置はあくまでも私にとっては研究手段である。従ってそれで実験を行い得た新知見を材料にして「一般研究」で申請をしたものである。「最先端研究開発支援プログラム」では必然的にこのような開発研究に重点が移ることだろうと思う。評価を下しやすいからである。研究課題のカテゴリー別で「基礎科学研究」が98件に留まっているのに対して、「出口を見据えた研究開発」467件がそれを物語っている。以前にも述べたが私は基礎科学研究者がこのようなプロジェクトに巻き込まれるべきではないと考えている。同じような考え方の現役研究者が大勢おられたようでご同慶の至りである。

ところで応募565件のすべての研究課題が公表されている。「自由様式提出」でさらに応募件数が増えるだろうが、そのなかからほぼ30件に絞っていくのは至難の業であろう。書面審査から始まりヒアリングも含めてその審査日程も公表されている。565件にまず目を向けると研究課題のあまりの広がりには圧倒される。私なら不真面目にもまず研究課題の文字数の少ないものからピックアップしそうである。暇にまかせて数えてみると、一番文字数の少ないテーマは5文字で、15文字までが47件、16文字以上20文字までが49件、あわせて96件となるから、100件ほどに絞るのにはちょうど都合がよい。不真面目と言ったが、ダラダラと文字を並べるのは応募者自身が研究の本質を掴んでいない、と判断することも出来るのである。

最先端研究開発支援ワーキングチームの構成員は公表されているし、そのワーキングチームは「中心研究者・研究課題選定における透明性確保」を標榜している。さらに「採択課題について、応募者名、課題名、課題概要及び採択理由」が、また「ワーキングチームにより中心研究者候補及び研究課題候補に選定されたが、不採択となった課題について、課題名及び不採択理由」が公表されることになっている。これは画期的な試みと評価出来るので、それに加えて、ワーキングチーム各構成員のたとえば上に述べたような作業の進め方に始まり、採択課題についての見解を是非公開すべきであると思う。芥川賞・直木賞の選者による選評がよい例である。それは構成員が真摯に職務を遂行したことの証となると同時に、外部から構成員に対する影響や干渉のへの疑惑を払拭させることにもなる。

景気対策の一翼を担うべく始まったこのプログラムが走り始めた以上、それなりに目につく成果に繋がってほしいと思う。その意味では応用的な研究開発に特化されるべきで、基礎科学研究者は巻き込まれるべきではないと思う。蓋を開けたら中心研究者の年齢分布がどうなるのか、興味津々である。

追記(8月2日) 民主党の衆院選マニフェストを伝えた7月28日朝日新聞朝刊第三面に、「民主党が政権を握った場合、まずは、09年度補正予算の執行を見直し、(後の部分は多分ミスプリで意味が通じない)」との記事が出ていた。毎日新聞は

と伝えている。民主党がもし政権を取った場合に「最先端研究開発支援プログラム」の運命やいかに、である。私は事ここに至れば上に述べたように、基礎科学研究者を巻き込まずに応用的な研究開発に特化したプログラムとしての性格をより鮮明にして前進して欲しいと思う。民主党の科学立国に向けてのスタンスが問われることでもある。総選挙までの一ヶ月間、関係者のまさに政治的な動きが気になる。

公約と言えば問題の2700億円プロジェクト「最先端研究開発支援プログラム」が動きだし、7月24日現在、「所定様式提出」による応募が565件あったようである。「自由様式提出」の締め切りが7月31日だから応募件数はさらに増えるだろう。この研究提案書は応募者のいわば公約であって、「3~5年間で世界トップの研究成果を達成」を約束するのである。この公約を文字どおり受け取ると、政党のマニフェストよりも厳しいことが要求されている。それにもかかわらずかくも多数の応募者とは、日本にもまだまだ自信満々の方が大勢おられることと喜ばしい限りである。ちなみに中心研究者を年齢別で見ると59歳以下が329名に対して、企業なら定年年齢の60歳以上が236名と6:4の割合で、そのうち70歳以上が27名である。高齢者のパワーを喜ぶよりは私は59歳以下の消極性がかえって気になる。それともこのプログラムは定年研究者のものと遠慮でもしたのか、または逆に突き放したのか、少々気がかりである。

もう一つ引っかかるのが科学技術振興機構の出した「「最先端研究開発支援プログラム」への期待」と参考資料「最先端研究開発支援プログラムで取組むことが期待される重要課題」の公表された時期である。「所定様式提出」締め切り後の7月28日付けで公表されている。「「最先端研究開発支援プログラム」への期待」の目次で明らかなように、応募者にとってきわめて重要な情報が含まれており、とくに3番目は参考資料でさらに詳細に説明されている。世間に公開されたのは7月28日でも、応募者に対しては前もって同じ内容が伝えられていたのだろうか。さもなければこの文書は後出しじゃんけんのようなもので、最初から分かっておれば、とくに基礎研究の領域で、申請を断念する応募者も結構多かったかも知れないからである。もっともかねてから日本学術振興会による「重視すべき研究領域・研究課題」などが公表されているので、応募者はそれを参考にしたのだろうか。

1.最先端研究開発支援プログラムへの期待

2.重要課題の基本的考え方

3.最先端研究開発支援プログラムで取組むことが

期待される重要課題

4.最先端研究開発支援プログラムの実施に当たって

の希望

2.重要課題の基本的考え方

3.最先端研究開発支援プログラムで取組むことが

期待される重要課題

4.最先端研究開発支援プログラムの実施に当たって

の希望

「3~5年間で世界トップの研究成果を達成」できるような研究と言えば、数値目標を立てやすい技術開発のような応用領域に集中せざるを得ないのではなかろうかと思う。私が現役時代に科学研究費の申請をよく「試験研究」のカテゴリーで行った。それはこのような性能の世界にまたと例を見ない測定装置をいついつまでに開発する、ときわめて具体的に書けばそれでよかったからである。達成目標がはっきりしているので、審査する側でもしやすかったのではなかろうか。おかげでもっぱら装置の開発で研究費を稼いだ。この測定装置はあくまでも私にとっては研究手段である。従ってそれで実験を行い得た新知見を材料にして「一般研究」で申請をしたものである。「最先端研究開発支援プログラム」では必然的にこのような開発研究に重点が移ることだろうと思う。評価を下しやすいからである。研究課題のカテゴリー別で「基礎科学研究」が98件に留まっているのに対して、「出口を見据えた研究開発」467件がそれを物語っている。以前にも述べたが私は基礎科学研究者がこのようなプロジェクトに巻き込まれるべきではないと考えている。同じような考え方の現役研究者が大勢おられたようでご同慶の至りである。

ところで応募565件のすべての研究課題が公表されている。「自由様式提出」でさらに応募件数が増えるだろうが、そのなかからほぼ30件に絞っていくのは至難の業であろう。書面審査から始まりヒアリングも含めてその審査日程も公表されている。565件にまず目を向けると研究課題のあまりの広がりには圧倒される。私なら不真面目にもまず研究課題の文字数の少ないものからピックアップしそうである。暇にまかせて数えてみると、一番文字数の少ないテーマは5文字で、15文字までが47件、16文字以上20文字までが49件、あわせて96件となるから、100件ほどに絞るのにはちょうど都合がよい。不真面目と言ったが、ダラダラと文字を並べるのは応募者自身が研究の本質を掴んでいない、と判断することも出来るのである。

最先端研究開発支援ワーキングチームの構成員は公表されているし、そのワーキングチームは「中心研究者・研究課題選定における透明性確保」を標榜している。さらに「採択課題について、応募者名、課題名、課題概要及び採択理由」が、また「ワーキングチームにより中心研究者候補及び研究課題候補に選定されたが、不採択となった課題について、課題名及び不採択理由」が公表されることになっている。これは画期的な試みと評価出来るので、それに加えて、ワーキングチーム各構成員のたとえば上に述べたような作業の進め方に始まり、採択課題についての見解を是非公開すべきであると思う。芥川賞・直木賞の選者による選評がよい例である。それは構成員が真摯に職務を遂行したことの証となると同時に、外部から構成員に対する影響や干渉のへの疑惑を払拭させることにもなる。

景気対策の一翼を担うべく始まったこのプログラムが走り始めた以上、それなりに目につく成果に繋がってほしいと思う。その意味では応用的な研究開発に特化されるべきで、基礎科学研究者は巻き込まれるべきではないと思う。蓋を開けたら中心研究者の年齢分布がどうなるのか、興味津々である。

追記(8月2日) 民主党の衆院選マニフェストを伝えた7月28日朝日新聞朝刊第三面に、「民主党が政権を握った場合、まずは、09年度補正予算の執行を見直し、(後の部分は多分ミスプリで意味が通じない)」との記事が出ていた。毎日新聞は

民主党は30日、衆院選マニフェスト(政権公約)に盛り込んだ独自政策を実施する財源について、09年度補正予算(総額14兆円)の未執行分の執行を停止して賄う方針を固めた。マニフェストでは、政権獲得後の初年度に当たる2010年度予算で、子ども手当の半額(月1万3000円)支給や暫定税率廃止など7・1兆円分の独自政策を実施するとしている。同党は既に執行停止が可能な未執行分の精査を財務省などと進めており、7・1兆円のうち数兆円分が補正の執行停止で賄えると見込んでいる。【田中成之】

執行停止の対象とするのは、大半が新設で「補正の規模を大きくするための手段」と民主党が批判してきた46の基金に積み上げられた4・4兆円をはじめ、独立行政法人などの官僚天下りの受け入れ先へ支出された3兆円、官公庁の施設整備費2・9兆円など。同党の政調幹部が現在、財務省、厚生労働省、農水省などに対し、補正予算の執行状況を照会し、未執行分の洗い出しを進めている。

執行停止の対象とするのは、大半が新設で「補正の規模を大きくするための手段」と民主党が批判してきた46の基金に積み上げられた4・4兆円をはじめ、独立行政法人などの官僚天下りの受け入れ先へ支出された3兆円、官公庁の施設整備費2・9兆円など。同党の政調幹部が現在、財務省、厚生労働省、農水省などに対し、補正予算の執行状況を照会し、未執行分の洗い出しを進めている。

(2009年7月31日 東京朝刊)

と伝えている。民主党がもし政権を取った場合に「最先端研究開発支援プログラム」の運命やいかに、である。私は事ここに至れば上に述べたように、基礎科学研究者を巻き込まずに応用的な研究開発に特化したプログラムとしての性格をより鮮明にして前進して欲しいと思う。民主党の科学立国に向けてのスタンスが問われることでもある。総選挙までの一ヶ月間、関係者のまさに政治的な動きが気になる。