昨年にテレビを見ていて行きたいと思っていた所がありました。

それは、徳川家康のお墓があるという伝説のある堺の「南宗寺」です。

南宗寺へは、チンチン電車「御陵前」で降りました。

駅名の「御陵前」が気になって調べると、仁徳天皇陵へは当駅から東へ

徒歩20分で開業時は最寄駅だったそうです。

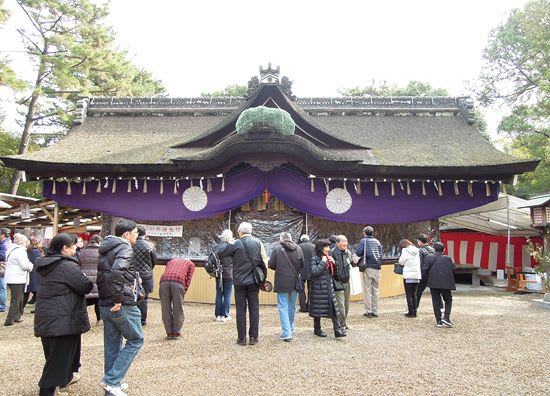

総門

甘露門(山門)国指定重要文化財

三間一戸楼門、入母屋造、本瓦葺の建物で、棟札により1647年の建立で

「甘露門」の額が掛かっています。

三好長慶

信長よりも20数年前に堺を拠点に畿内など13ヵ国を治め、天下統一をしたのが三好一族で堺の町を三好一族によって繁栄をもたらせました。父(元長)の追善の為に南宗寺を創設、三好一族の供養塔があります。

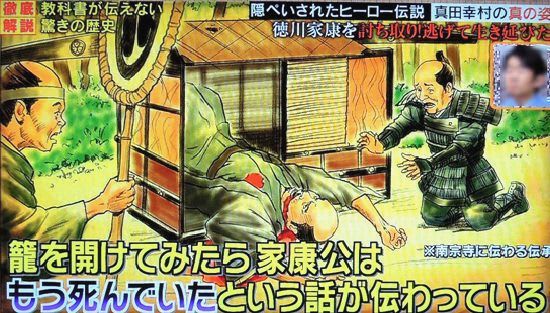

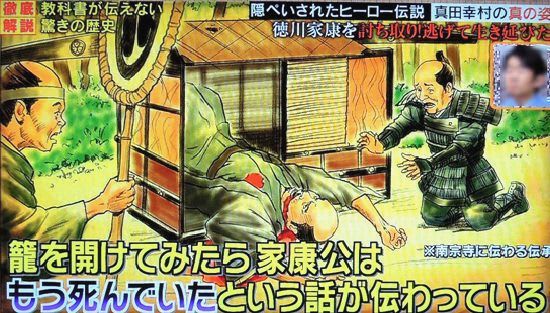

南宗寺史には

「大坂夏の陣で茶臼山の激戦に敗れた家安が駕籠で逃げる途中、大坂方の猛将・後藤又兵衛の槍に突かれました。(駕籠の屋根部分に突かれた跡) 家康はそのまま堺まで落ち延びたが、駕籠を開けるとすでに事切れており、遺骸を南宗寺の開山堂下に隠し、後に改葬した」との伝説が紹介されています。

「座雲亭」の下層は茶席になっており、元和9年(1623)7月徳川秀忠、同8月家光の、両将軍の御成の旨を記した板額が掛かっているそうです。

三好一族の供養塔の前に開山堂跡があり、徳川家康の墓がありました。

右側の石板には「無名の塔/家康サン鍩ス/ 観自在」と刻まれています。

(写真禁止なのでテレビより)

唐門 (国指定重要文化財)

唐門は詳細様式から、十七世紀中頃のものと見られ

瓦には「葵」の紋があります。

利休屋敷で使われていた「椿の井戸(椿の炭を底に沈めていたといわれる)」

南宗寺境内には、茶の湯を大成させた利休一門の供養塔、隣には師匠の武野 紹鴎(たけの じょうおう)の供養塔、当時互いに切磋琢磨して茶の湯の発展に尽くした津田一門・半井家一門のお墓があります。

文政年間、消失したものを明治初年に牧宗和尚(ぼくしゅおしょう)が再建。

●仏殿(国指定重要文化財)の天井には狩野信政筆による 八方睨 みの竜が描かれています。

●国指定の名勝「枯山水の庭」には、那智黒石の一角に紹興酒の瓶を伏せたものと言われる澄んだ音色を奏でる水琴窟があります。

それは、徳川家康のお墓があるという伝説のある堺の「南宗寺」です。

南宗寺へは、チンチン電車「御陵前」で降りました。

駅名の「御陵前」が気になって調べると、仁徳天皇陵へは当駅から東へ

徒歩20分で開業時は最寄駅だったそうです。

総門

甘露門(山門)国指定重要文化財

三間一戸楼門、入母屋造、本瓦葺の建物で、棟札により1647年の建立で

「甘露門」の額が掛かっています。

三好長慶

信長よりも20数年前に堺を拠点に畿内など13ヵ国を治め、天下統一をしたのが三好一族で堺の町を三好一族によって繁栄をもたらせました。父(元長)の追善の為に南宗寺を創設、三好一族の供養塔があります。

南宗寺史には

「大坂夏の陣で茶臼山の激戦に敗れた家安が駕籠で逃げる途中、大坂方の猛将・後藤又兵衛の槍に突かれました。(駕籠の屋根部分に突かれた跡) 家康はそのまま堺まで落ち延びたが、駕籠を開けるとすでに事切れており、遺骸を南宗寺の開山堂下に隠し、後に改葬した」との伝説が紹介されています。

「座雲亭」の下層は茶席になっており、元和9年(1623)7月徳川秀忠、同8月家光の、両将軍の御成の旨を記した板額が掛かっているそうです。

三好一族の供養塔の前に開山堂跡があり、徳川家康の墓がありました。

右側の石板には「無名の塔/家康サン鍩ス/ 観自在」と刻まれています。

(写真禁止なのでテレビより)

唐門 (国指定重要文化財)

唐門は詳細様式から、十七世紀中頃のものと見られ

瓦には「葵」の紋があります。

利休屋敷で使われていた「椿の井戸(椿の炭を底に沈めていたといわれる)」

南宗寺境内には、茶の湯を大成させた利休一門の供養塔、隣には師匠の武野 紹鴎(たけの じょうおう)の供養塔、当時互いに切磋琢磨して茶の湯の発展に尽くした津田一門・半井家一門のお墓があります。

文政年間、消失したものを明治初年に牧宗和尚(ぼくしゅおしょう)が再建。

●仏殿(国指定重要文化財)の天井には狩野信政筆による 八方睨 みの竜が描かれています。

●国指定の名勝「枯山水の庭」には、那智黒石の一角に紹興酒の瓶を伏せたものと言われる澄んだ音色を奏でる水琴窟があります。