2001年 一橋大学本試

【第2問】

17世紀から18世紀におけるヨーロッパは絶対主義あるいは絶対王政の時代と呼ばれる。とりわけルイ14世が統治したフランスは典型的な絶対主義国家とされているが、このような政治体制がどの程度「絶対的」であったのかに注意しながら、その特徴を述べなさい。(400字以内)

【解答のポイント】

1. どの程度「絶対的」

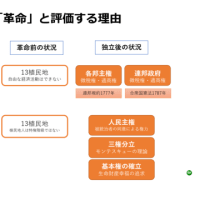

どの程度「絶対的」を考えることは、絶対王政における国王と特権階級との関係を考えること。絶対王政の国王が「絶対的」な権力を持っているのではなく特権階級との「持ちつ持たれ つ」の関係の上に成り立っている王権であることを説明する。

すなわち、国王は特権を付与しその特権を守ってあげる代わりに、そのような特権階級が王権を支持し協力的に振舞う(協賛)ことを期待する。ただし特権階級はその特権が維持されている限りにおいて協賛的である。重商主義政策が行き詰まり、チャールズ2世のように「トン税」などを課し、ルイ16世のように重農主義(農地に課税する政策)に転じる動きを見せると特権階級はたちまち協賛的な態度を止め国王に反乱・抵抗する。このような意味において絶対王政の王権は「絶対的」とは言えない。

2. ルイ14世絶対王政の特徴

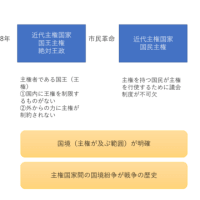

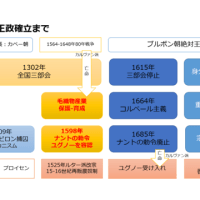

① 国内に王権を制限する権力が存在しない。:課税承認権をもつ身分制議会が開かれていない。

② 王権を支えるための官僚制と常備軍を持っている。:国内に国王が組織した以外の政治組織や軍事組織が存在しない。

③ 国外からの政治的・宗教的な影響を排除している。:ガリカニスムの伝統によって教皇権から国内の教会が自立しその教会を国王が支配している。

④ 絶対王政の財政は重商主義政策に依存している。:大土地所有者である特権階級の農地に課税しない。そのかわり貿易差額主義を展開し独占的に貿易を行う大商人がその利益を特許料として国家に納める。

⑤ 「主権」が確立している。ただし、絶対王政の主権者は国王で国王主権といえる。:主権が及ぶ範囲が明確にするために「自然国境説」を主張する。

⑥ 近代主権国家だが、近代国民国家のような「国民主権」ではない。まだ「国民」が成立していない「社団国家」としての性格がある。

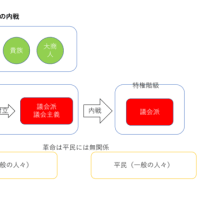

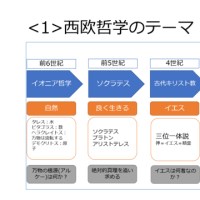

3. 社団国家とは

「社団」という言葉は聞きなれないが、「団体」とか「かたまり」といったニュアンスと理解してよい。日本国語大辞典によれば、「社団とは、一定の目的のために組織された団体で、その団体自身が社会上一個の単一体として存在し活動するもの。」とある。

特権階級はそれぞれ「社団」を形成しておりその「社団」の頂点に君臨している人々である。たとえばキリスト教会は教会組織という「社団」を形成しており大司教・司教がその頂点に位置している。教会という「社団」は信仰という目的のために形成されており、それに参加する末端の人々は村々にいる農民たちである。村々の農民は下部組織を経営する司祭や牧師の教会の礼拝に参加することを通じて「社団」に参加している。また、都市では都市貴族が形成した「社団」があり、その末端には都市下層民がいる。あるいは大土地所有者である貴族は農場という「社団」を形成しそれに属するのは農奴や小作人といった人々である。

このように社会がいくつもの「社団」に分けられ、「社団」の特権階級がそれを経営する国家を「社団国家」という。絶対王政は「社団」の寄せ集めで、その頂点にいる特権階級が「社団」を経営する上での権限(特権)を国王が認めることで成り立っている。教会が10分の1税を村人に要求するなどといった教会内の経営について国王は関与しない。そのかわり大司教や有力な司教は国王がカトリックを選択あるいは英国教会を設立したらそれに従い国王の「王権神授説」を支える。具体的には異端を摘発して追放する。

「社団国家」である以上、絶対王政には均質な国民は成立していない。「国民」とは同じような教育(一般に義務教育という)を受け、均質な言葉(共通語・標準語)を持ち、同じ法律や社会的ルールの下で暮らしている人々である。「国民」はこのような環境下で暮らすことで国家への帰属意識を持つことができる。一方、「社団」のよって分断されている絶対王政下では、人々には国家への帰属意識はなく「社団」に帰属しているという意識がある。彼らには自分が「フランス人である」という意識はない。日本の江戸時代の人々が「藩」への帰属意識が強く「日本」への帰属意識がなかったあるいは希薄だったことに似ている。

【第2問】

17世紀から18世紀におけるヨーロッパは絶対主義あるいは絶対王政の時代と呼ばれる。とりわけルイ14世が統治したフランスは典型的な絶対主義国家とされているが、このような政治体制がどの程度「絶対的」であったのかに注意しながら、その特徴を述べなさい。(400字以内)

【解答のポイント】

1. どの程度「絶対的」

どの程度「絶対的」を考えることは、絶対王政における国王と特権階級との関係を考えること。絶対王政の国王が「絶対的」な権力を持っているのではなく特権階級との「持ちつ持たれ つ」の関係の上に成り立っている王権であることを説明する。

すなわち、国王は特権を付与しその特権を守ってあげる代わりに、そのような特権階級が王権を支持し協力的に振舞う(協賛)ことを期待する。ただし特権階級はその特権が維持されている限りにおいて協賛的である。重商主義政策が行き詰まり、チャールズ2世のように「トン税」などを課し、ルイ16世のように重農主義(農地に課税する政策)に転じる動きを見せると特権階級はたちまち協賛的な態度を止め国王に反乱・抵抗する。このような意味において絶対王政の王権は「絶対的」とは言えない。

2. ルイ14世絶対王政の特徴

① 国内に王権を制限する権力が存在しない。:課税承認権をもつ身分制議会が開かれていない。

② 王権を支えるための官僚制と常備軍を持っている。:国内に国王が組織した以外の政治組織や軍事組織が存在しない。

③ 国外からの政治的・宗教的な影響を排除している。:ガリカニスムの伝統によって教皇権から国内の教会が自立しその教会を国王が支配している。

④ 絶対王政の財政は重商主義政策に依存している。:大土地所有者である特権階級の農地に課税しない。そのかわり貿易差額主義を展開し独占的に貿易を行う大商人がその利益を特許料として国家に納める。

⑤ 「主権」が確立している。ただし、絶対王政の主権者は国王で国王主権といえる。:主権が及ぶ範囲が明確にするために「自然国境説」を主張する。

⑥ 近代主権国家だが、近代国民国家のような「国民主権」ではない。まだ「国民」が成立していない「社団国家」としての性格がある。

3. 社団国家とは

「社団」という言葉は聞きなれないが、「団体」とか「かたまり」といったニュアンスと理解してよい。日本国語大辞典によれば、「社団とは、一定の目的のために組織された団体で、その団体自身が社会上一個の単一体として存在し活動するもの。」とある。

特権階級はそれぞれ「社団」を形成しておりその「社団」の頂点に君臨している人々である。たとえばキリスト教会は教会組織という「社団」を形成しており大司教・司教がその頂点に位置している。教会という「社団」は信仰という目的のために形成されており、それに参加する末端の人々は村々にいる農民たちである。村々の農民は下部組織を経営する司祭や牧師の教会の礼拝に参加することを通じて「社団」に参加している。また、都市では都市貴族が形成した「社団」があり、その末端には都市下層民がいる。あるいは大土地所有者である貴族は農場という「社団」を形成しそれに属するのは農奴や小作人といった人々である。

このように社会がいくつもの「社団」に分けられ、「社団」の特権階級がそれを経営する国家を「社団国家」という。絶対王政は「社団」の寄せ集めで、その頂点にいる特権階級が「社団」を経営する上での権限(特権)を国王が認めることで成り立っている。教会が10分の1税を村人に要求するなどといった教会内の経営について国王は関与しない。そのかわり大司教や有力な司教は国王がカトリックを選択あるいは英国教会を設立したらそれに従い国王の「王権神授説」を支える。具体的には異端を摘発して追放する。

「社団国家」である以上、絶対王政には均質な国民は成立していない。「国民」とは同じような教育(一般に義務教育という)を受け、均質な言葉(共通語・標準語)を持ち、同じ法律や社会的ルールの下で暮らしている人々である。「国民」はこのような環境下で暮らすことで国家への帰属意識を持つことができる。一方、「社団」のよって分断されている絶対王政下では、人々には国家への帰属意識はなく「社団」に帰属しているという意識がある。彼らには自分が「フランス人である」という意識はない。日本の江戸時代の人々が「藩」への帰属意識が強く「日本」への帰属意識がなかったあるいは希薄だったことに似ている。