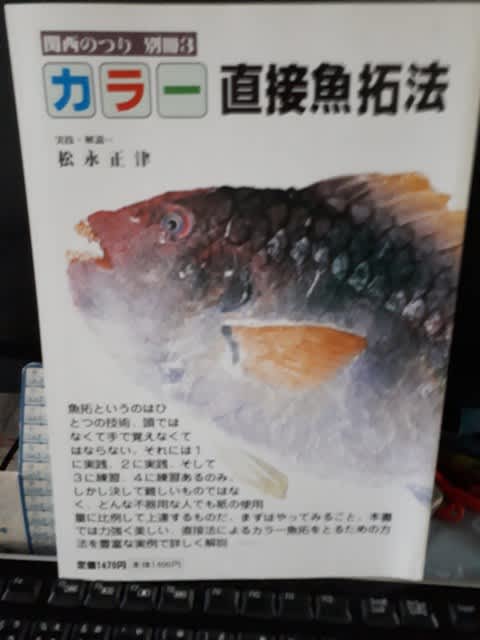

松永氏の直接魚拓法についての本より

この魚拓について書かれていますことから、まずは「やってみなはれ」という、実業家であった

故松下幸之助氏の言葉を引用されています。

取り掛かれ前に

道具

最小限の道具から、当然のことながら一番に絵具と筆

この絵具はアクリル絵具でお勧めはギターペイントが出している「魚拓絵具」

それから筆は平筆の穂先が1センチぐらいのを3本用意それから丸筆7号または日本画用の

面相筆を1本、これは魚の目玉を書くときに使う。

2番に筆洗いとパレット、これは古いドンブリ鉢で十分です。

それに絵具を混ぜ合わせるのに1番良いのは日本が用の白い陶器の絵皿、大き目の梅鉢皿

がよろしいがなければホーロー引きのパレットでも良い

3番に肝心の紙、やわらかい腰の強い薄手の和紙を使います、

画仙紙系の和紙は裂けやすいので初心の間は避けたほうが良いでしょう、美濃紙系は柔ら

角吸水性に富んでおり魚拓紙としては非常に扱いやすい

4番に粘土と発砲スチロール、魚をしっかりと固定するためのもの

5番に霧吹き、絵具の吸着をよくするため上に弾力性を与えてシワの発生を防ぐ

6番にタンポ、カッターナイフ、ぺーパーボンドなど

以上のように色々な道具が必要です

それから魚を持って帰るための準備とその魚の処理が始まります、

魚を持って帰るためには魚を傷めてはダメそれから釣った魚は魚拓にする側の反対側

原則としては魚体の左側を刃物で刺してしめます。

なお魚はクーラーに入れて持ち帰るときに水でぬらした新聞紙に包みビニール袋に入れて

もって帰ること。

それからが本番の魚拓取にかかるのです。

美しい本物の魚拓を作りたい方は松永氏から直接指導してもらってください

毎月東淀川で講習会をやられていますので

問い合わせは 東洋魚拓、拓正会、松永正津まで。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます