▲ 今週のみけちゃん

▼ 筑紫洲 (つくしのしま) でもぶどう記録;第57週

■ 今週のよその猫

■ 今週の筑豊境

■ 今週の花

■ 今週の日本(発祥)料理 [1]、あるいは、今週の「自社開発」

五木食品 ナポリタン 3食入り(Amazon)

[1] 第二次世界大戦後に日本の喫茶店や洋食店で広く提供されていた、軟質小麦を原料としたコシのない麺をケチャップで着色したもの (wikipedia:ナポリタン)。

上の製品包装のイメージ写真は麺が「赤い」。一方、おいらのいただいたものは上記の色。ケッチャプを使っていないのだ。

▼ 自社開発

五木食品の自社開発::トマトルー。

■ 今週返した本

三島由紀夫、『戦後日記』。この本は三島由紀夫の日記をまとめて再編した本。例えば、当時、単行本で刊行された『裸体と衣装』などが入っている。なお、この『裸体と衣装』は、文庫になっているが、新品はないようで、中古品が2300円する。従って、『裸体と衣装』を買うより、この『戦後日記』を買った方がよいとわかった。

表紙は三島事件の現場となった陸上自衛地市ヶ谷駐屯地(東京都新宿区)の東部方面総監部の総監室のドアとのこと。

★ 拾い読み

▼ 作家と作品内キャラ

ドン・キホーテは作中人物にすぎぬ、セルヴァンテスは、ドン・キホーテではなかった。どうして日本の或る種の小説家は、作中人物たらんとする奇妙な衝動にかられるのであろうか。(昭和30年6月30日(木))

たしかに、「セルヴァンテスは、ドン・キホーテではなかった」。そして、セルヴァンテスは、ドン・キホーテ以上にキチガイではなかった。しかし、三島由紀夫は作中人物以上にキチガイであり犯罪者であった。

▼ 希死念慮(三島由紀夫の時代になかった言葉)

少年時代から青年期のはじめにかけて、私はいつも死の想念と顔をつき合わせていたような気がする。どうして死が、急に私の脳裡から遠ざかってしまったのであろうか。

私は恩寵を信じていて、むやみと二十歳で死ぬように思いこんでいた。二十歳をすぎてからも、この考えがしばらく糸を引いた。しかし今では、恩寵も奇跡も信じなくなったので、死の観念が私から遠のいた。いよいよ生きなければならぬと決心したときの私の絶望と幻滅は、二十四歳の青年の、誰もが味わうようなものであった。青年の自殺の多くは、少年時代の死に関するはげしい虚栄心の残像である。絶望から人はむやみと死ぬものではない。(昭和30年7月2日(土))

訂正。「希死念慮」ではないわな。よく読めよ!、おいら。たしかに、三島は死を念慮しているが、希(こいねが)っているとは書いていない。よく読めよ!、おいら。

▼ 散歩

(空想で)ある晴れた朝、私は幸福な気持で、森の中を散歩している。念のために云っておくが、私は午前中に目をさましたこともなく、散歩をしたことは一度もなく、家の近所に森などはない。(昭和30年7月2日(土))

なるほど、朝の森の中を散歩する三島由紀夫は想像し難い

▼ ヴィリエルモ

ヴィリエルモ氏、このおそるべき日本語の達人、漱石の愛好者、高い自恃の念とぎこちない若々しい謙虚さとの混合物、暗い衝動に押しひしがれながら神々とおのれの美貌とをまっすぐに信じている青年・・・・・(昭和30年7月7日(木))

江藤淳の滞米記に出てくる。江藤からは決して肯定的に描かれなかった人物であった。江藤に会う前から三島とは知己であったと知る。wikiで「1960年プリンストン大学助教授、この時江藤淳を迎えている。」とある。今日、はじめて、このヴィリエルモさんが、進駐軍あがりだったと知る。

▼ キリスト教 VS 耶蘇教

キリスト教の世界逃避的な自然観(昭和30年7月28日(木))

生まれてはじめての仲人にとって、生まれてはじめての耶蘇教の礼式は難物え、(昭和34年2月1日(日))

三島は、あの宗派の呼称を、キリスト教 から 耶蘇教 へ変えている。

▼ ガルシア・ロルカ好き

知らなかった。三島がガルシア・ロルカが好きだったとは。スペインはマドリッドに行った時、ロルカの芝居はやっていないか?と現地の人に聞く。フランコ政権下、やっているはずがない、との現実。

▼ 誤読

三島由紀夫が大江健三郎の文学を動物文学と云ったことは知っていた。有名な話だ。その原文は『裸体と衣装』であると知る。些細なことだが、三島には「誤読」があることに気づく;

鼠のような、また羊のような人間の悲惨さと弱さは、比喩としてではなく、容易に、人間そのものの常態として語られる。日本人のお尻をバスの中でまくって叩く米兵と、叩かれる日本人とは、かかる関係において対等であり、(以下略)(昭和33年3月18日(火))

これは大江の『人間の羊』についての言及である。ところで、大江の『人間の羊』にはバスの日本人乗客のズボンを脱がせ尻を晒させた兵隊が米兵/アメリカ兵とは、ひとことも、書いていないのである。もちろん状況から、これは米兵/アメリカ兵に違いない。何と書いてあるか?それは「外国兵」である。おいらは『人間の羊』を読んで、米兵/アメリカ兵と書かないで、外国兵と書くのか不思議であり、疑問に思った。まさか、朝鮮国連軍を意識して米兵/アメリカ兵と限定しなかったわけでもあるまい。さて、この作品で「外国兵」としていることには意味があるらしい。大江が自著『定義集』で言及している。

▼ わからない:夏蜜柑大の米海軍バンガード弾

上記の動物文学についてかかれた日記の前述に、前後の脈絡とおそらく関係なく、「この日、夏蜜柑大の米海軍バンガード弾の成功が告げられる」とある。検索してもわからない。(昭和33年3月18日(火))

▼ ベラミ

京都に新婚旅行で行った時、ナイトクラブ、ベラミに行っている(昭和33年6月4日)。あの事件の20年前だ。

▼ 自覚的極右

(前略)週刊読売新劇賞の授賞式に列なる。花田清輝氏の「泥棒論語」と私の「薔薇と海賊」の二本立受賞だが、極左極右が仲良く受賞して、仲良く賞金を分けあう日本はいい国である。(昭和33年12月11日(水))

▼ 西洋かぶれの自覚

長い書下ろし小説を書くことは、前からの望みだったが、これは私の西洋かぶれから来たもので、(後略)(昭和34年6月29日(月))

▼ 西洋かぶれの自覚に加え、二重生活

芝居に招いてあった恩師清水文雄先生と伊沢甲子麿氏と共に、芝居のハネたあと、浅酌を汲む。西洋かぶれの芝居の観後、純正な日本人に還ったような気がする。私の永遠の二重性格。(昭和40年11月25日(木))

▼ ハイカラ批判

日本の本当の意味での作曲家が、この青年作家の出現からはじまることはもはや疑いを容れない。しかし現在、むしろ青年がここまで深くアジアの魂をつかんでいるのに、アジア的日本的教養を一かけらも持ち合わせ四十歳以上のハイカラ中年作家たちが、根無し草の低迷を脱しを得ないのは、痛快な皮肉である。(昭和34年4月1日(水))

▼ 体操する福田恒存

(前略)福田恒存氏に日本体育大学の浜田靖一教授を紹介する。私が福田氏に体操をすすめ、氏も乗気になったので、浜田教授から誰か優秀な学生を、氏の体操指導に派遣してくれることになったのえある。(昭和33年12月8日(月))

▼ 愛猫家、あるいは、猫崇拝家

私は書斎の一隅の椅子に眠っている猫を眺める。私はいつも猫のようでありたい。その運動の巧緻、機敏、無類の柔軟性、絶対の非妥協性と絶妙の媚態、絶対の休息と目的にむかって駆け出すときのおそるべき精力、卑しさを物ともせぬ優雅と、優雅を物ともせぬ卑しさ、いつも卑怯であることを怖れない勇気、高貴えあって野蛮、野性に対する絶対の誠実、完全な無関心、残忍で冷酷、・・・・これらさまざまの猫の特性は、芸術家がそれをそのまま座右銘にして少しもおかしくない。(昭和34年5月22日(金))

▼ 金には困らない

去年の三月に稿を起こしてから、この六月まで、私の身辺には、仕事に対する大小無数の障碍がつぎつぎと現れた。経済的窮乏がなかったことは、云うまでもなく最大の倖せだったが、ともヵく私は稿をつづけながら、一体この障碍物競走にはいくつのハードルがあるのかとおどろいた。(昭和34年6月29日(月))

▼ 保田与重郎、あるいは、日本浪漫派

大岡氏が保田氏の文体の「頽廃化」の例証をあげつつ、その論理的必然と一貫性をつかみ出す手つきは鋭く、読者はたちまち、昭和十年代の精神的デカダンスから、自覚する敗北の美学へ、言葉の自己否定へ、デマゴギーへ、死へ、という辷り台を一挙に辷り下りることを強いられる。思えば、私も、こんな泰平無事の世に暮しながら、どこかで死の魅惑と離れられないのは、保田氏のおかげかもしれないのだ。(と云うのはむしろ冗談だが)

そして、生の充溢感と死との結合は、久しいあいだ私の美学の中心であったが、これは何も浪漫派に限らず、芸術作品の形成がそもそも死と闘い死に抵抗する営為なのであるから、死に対する媚態と死から受ける甘い誘惑は、芸術および芸術家の必要悪なのかもしれないのである。(昭和36年4月27日(木))

「デマゴギーへ、死へ、という辷り台」という認識なのだ。なお、三島の作品には「すべり台」が、運命がもたらす結末という喩として出る。

■ 今週の購書

先週書いた:「現、北九州市の城野での出来事を書いたこの本、読んでみようと、北九州市立図書館で検索すると、ない。しかたがないので、購買した。」

米占領軍に雇われた人類学者・埴原和郎(wiki)の回想が彼の著書、『骨は語る』(1965年刊行)。

(私事であり、蛇足なのであるが、この本が出た頃、埴原和郎は、札幌医科大学(1958-1972年、助教授)にいたらしい。おいらがそこの病院で生まれとき、いたのだ。)

▼ 「バイト」先への証明書への署名

のちに高名な人類学者となる埴原和郎が米軍で働いた時期は、1951年4月から3か月であった。すなわち、1950年6月に朝鮮戦争が勃発してじきに1年となる時期だ。サンフランシスコ平和条約は、1951年9月であり、発効するのが1952年4月であるから、日本は米軍占領下にあった時期である。

東大理学部を卒業した埴原和郎は、大学経由の斡旋で米軍で働くことになる。戦死兵の遺体処理。月給は、当時の数値で、150ドル、54000円。1951年の大卒初任給が5000円というので(証左)、今の価値で270万円となる。

米軍はこの死体処理の仕事に就くには大学総長の署名をもらって来いと云ったらしい。理由は米国の遺族に遺体を処理した従事者の身分を明らかにしたいからだという。つまり、身元が保証された権威ある専門職人に我が息子、夫の遺体が処理されたことを家族に示したいらしい。当時の東大の総長は南原繁。結局、署名は理学部長でよいということになり茅誠司が行ったと埴原は書いている。

▼ 「戦況が好転すれば遺体処理の仕事はますますふえるだろう。」

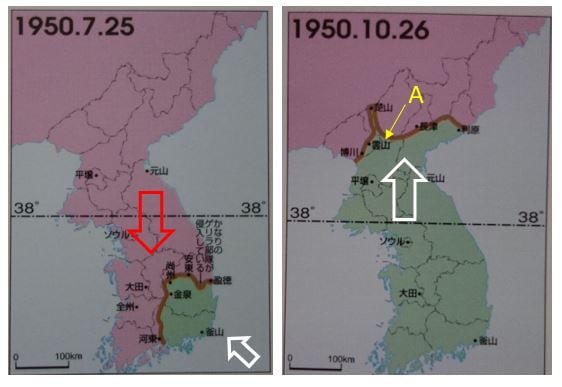

埴原和郎が働いた小倉の Camp Jono (キャンプ城野)の遺体処理組織というのは、戦死して日が浅い遺体や重症で日本に空輸されたが亡くなってしまった兵士の遺体とかいった生者に近い遺体ではなく、戦況が悪い中、つまり戦死者は増えるし撤退しないといけないので戦死者を運んで一緒に撤退するわけにもいかないので、現地に仮埋葬する。朝鮮戦争においては、戦線が何度か南北に大きく動いたので、かつて仮埋葬した場所を再占領することもある。その時、仮埋葬した遺体を掘り起こし、日本の小倉の城野に送ったのだ。したがって、「戦況が好転すれば遺体処理の仕事はますますふえる」という事態が起きるのだ。

愚記事より

愚記事より

遺体は輸送船で運ばれ、夜中に小倉の港に着き、夜中にトラックで城野に運ばれた。この輸送があると道路沿線の住民は夜中のトラックの音と死臭で事態が推定できたとのこと。

▼ 業務

腐爛死体の処理;

一歩入口から足をふみ入れたとたん、わたしは突然においの壁にしたたか鼻をぶちあてたような気がして、思わず足を止めた。ものすごい臭気である。それはまだ経験したことのないにおいだった。死体の臭気は今までに何度も解剖室で経験し、そのなかで食事もできるくらいなれている。だがこのにおいはちがう。息のつまりそうなにおいだ。(中略)単にもののくさったにおいではない。それを二乗し、三乗し、四乗もしたような臭気。においに厚さと重さがあると感じたのははじめてだった。

死体は凄惨な状態を呈している。大部分のものが虫に食い荒らされ、眼球はなくなって、うつろな眼窩がぽっかりとあいている。ひどいときは一リットル以上にも達する、何万という蛆がはいまわり、文字どおり必死に蚕食していることがある。いちばんぞっとするのはこんなときである。

裸体にされた死体の状態はさまざまである。腐敗が高度に進んでいるときには、すでに軟部のほとんどがすべて蛆に食いつくされ、骨だけがきれいに残っていることがある。こんな死体はいちばん楽である。

しかし多くのものはかろうじて体の形が残っている程度で、臭気は一段とはげしい。それはちょうど、くさった味噌のなかに骨が埋まっていると形容したらいいだろうか。もちろん顔かたちはわからないし、腹腔にガスが充満してビヤ樽のようにふくれあがっているものもある。 埴原和郎、『骨は語る』

▼ マ元の評判

この本で興味深かったことのひとつ。1951年4月11日にマッカーサー元帥(マ元)は解任される。埴原和郎は書いている:

それにしても、解任されたマッカーサー元帥の評判が悪いことは、おどろくほどだった。わたしはマッカーサーの人柄や司令官としての能力についてはほとんど知らないが、少なくともアメリカ人にとっては、太平洋戦争を勝ちぬいてきた英雄である。その司令官が解任されたというニュースが入ったとき、手をたたいてよろこんだ兵隊が何人かいたことを思い出した。ほんとうにマッカーサーが一兵士にまでにくまれるような人物だったのか、これが米軍の”教育効果”だったのかは、いまだにわからない。しかしこの温厚な紳士であるロビンスンまでが、暗にマッカーサーを非難するような言葉を口にするのは、やはりそれだけの理由があるのだろう。 埴原和郎、『骨は語る』

■