《木曽路》

中山道の中で、特に木曽川上流地域にある贄川宿から馬籠宿まで11の宿場町を結ぶ区間を木曽路と呼ばれました。

木曽路には鳥居峠や馬込峠など難所が多いと同時に、名所見所が多い事でも知られ江戸時代中期には当時の尾張藩書物奉行であった松平君山が近江八景を倣い木曽八景(徳音寺の晩鐘・駒ヶ岳の夕照・御嶽の暮雪・桟の朝霧・寝覚めの夜雨・風越の晴嵐・小野の瀑布・与川の秋月)を選定しています。

又、木曽路は現在でも当時の町並みを色濃く残しているのも大きな特徴の1つで、中山道最大級の規模を誇る奈良井宿やいち早く地域を挙げて景観保全活動を行った妻籠宿、間宿でありながら漆器の生産で発展した木曽平沢は国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

歴史的には木曽義仲(源義仲:信濃源氏)が育った地域とされ、その後もその後裔とされる木曽氏が支配し街道沿いには義仲や木曽氏の史跡が点在しています。

江戸時代に入ると大部分が幕府直轄領である天領となり木曽氏の重臣だった山村家が代官として領内(7千5百石)を支配し福島宿に代官所を設けました。

さあ!そんな魅力ある木曽路へと入ってまいりましょう。

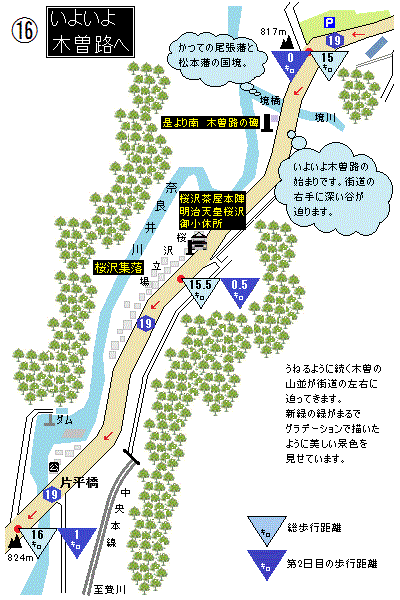

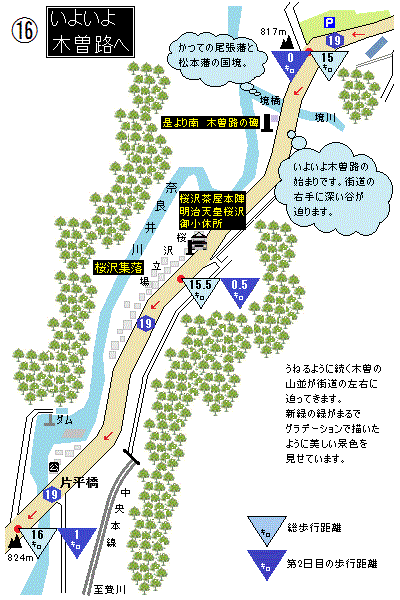

出立地点は昨日の終着地点と同じ、初期中山道の案内に隣接する大きな駐車場からです。ここからまずは木曽路最初の宿場町でもあり、お江戸から33番目の贄川を目指します。

緑濃い山並が左右に迫る19号線を歩き始め、ほんの僅かな距離で奈良井川の支流である境川に架かる「境橋」にさしかかります。この境川を境にして進行方向が木曽路、そしてこれまで歩いてきた部分の信濃路に分かれていました。

すなわち、古くは木曽と信濃、江戸時代には尾張藩と松本藩の境界になっていた場所です。また現在では塩尻市と楢川村との境界になっています。

そしてこの境となる地が「桜沢」となるのですが、橋を渡るとすぐ街道右脇に昭和初期に建てられた石碑が置かれています。「是より南、木曽路」と刻まれています。

裏面には「歌ニ絵ニ其ノ名ヲ知ラレタル木曽路ハコノ桜沢ノ地ヨリ神坂ニ至ル南二十余里ナリ」と刻まれていて、ここが桜沢の北のはずれであることが記されています。さあ!木曽路への旅がここから始まります。

19号線の右側は深い谷が穿かれ、流れを速めた奈良井川の水音が聞こえてきます。

そしてここから500m弱の距離に木曽路にはいって最初の集落が現れます。桜沢集落です。街道に沿って家並みが続きますが、

この集落は江戸時代に本山宿と贄川宿の間の宿として、また木曽路の入口として栄えていました。

集落の中に明治天皇駐輦碑が置かれている家がありますが、この家はかつて間の宿の茶屋本陣だった百瀬家です。

桜沢の集落を過ぎると右手の谷に流れる奈良井川がどんどんと迫り、ほぼ街道の真下を流れるようになります。そして奈良井川は街道を横切るようにしてその流れは左手に移ります。

そんな奈良井川の上に架かる片平橋の上を歩いていくのですが、ふと橋の縁から下を見ると足がすくむほどの高さに私たちがいることに気が付きます。

片平橋から下を眺めると、右手のほうにダムがあり、その後方に山並みが聳えているという素晴らしいアングルを楽しむことができます。

片平橋を渡りおよそ500mで19号線から分岐して右手に入る細い道筋が現れます。ここが桜沢の次の集落である「片平の集落」の入口です。この片平集落もほんの僅かな家数の小さな集落です。そんな小さな集落の中に、一つのお寺が堂宇を構えています。

山門の寺号を見ると「鶯着寺」と書かれています。これを「おうちゃくじ」と読みます。約200mの片平集落の中を歩いて行くと、道筋に出梁造りの家が数軒並んでいます。そして再び国道19号線に合流します。

幹線であるが故に道幅は広いのですが、当然車の往来は激しくなります。

奈良井川は今度は19号線の左側に流れを変えています。そして奈良井川の後方に木曽の山並みが連なっています。かなり雄大な景色で、さすが木曽路といったところです。

歩き始めて2キロ地点にさしかかります。すると19号線の右側の側壁の上になにやら史蹟らしきものが置かれています。

遠目からもおそらく気が付くと思いますが、この史跡は若神子(わかみこ)の一里塚跡です。お江戸から数えて62番目の一里塚です。

しかし国道19号からはやたら高い位置に置かれているので、一里塚の傍に行くには19号線の側壁に穿かれた細い土道を登っていかなければなりません。足を滑らせたら怪我どころでは済まないような場所なので下から見上げるだけにしましょう。

若神子(わかみこ)の一里塚跡を過ぎると、旧街道は19号線と分岐するように右手へと入っていきます。そして現れるのが本日の行程で3つ目の小さな集落です。集落の名前は若神子(わかみこ)集落です。

ほんの僅かばかりの家数の集落ですが、随所に水場があり、山の中で湧き出す清水を引き込んで生活用水にしているようです。

集落のはずれの右手上方には諏訪神社が置かれています。あっという間に若神子(わかみこ)集落を抜けてしまいます。

諏訪神社への参道を過ぎると道筋は大きく湾曲し、その先で道が二股に分かれています。旧街道筋は右側の道を辿ります。

国道19号線を見下ろすように穿かれた旧街道を進んで行くと、本日4つ目の小さな集落である「中畑集落」にさしかかります。

中畑集落を抜けると道筋は大きく右へ曲がり、このまま行っても大丈夫かな、と思われるような道筋へ入っていきます。少し上り坂となるのですが、その坂が始まる辺りの一角に庚申塔をはじめ、石碑群が置かれています。そんな様子を見ながら進んでいく道筋は国道19号線を見下ろす崖の縁に穿かれた細い土道です。おそらく19号線の敷節によって本来の旧街道が削られ、こんな細い道筋になってしまったのではないでしょうか。でも街道歩きにとっては、このような道の方が新鮮さを感じます。

街道歩きらしい土道(草道)は徐々に下り坂となり、再び19号線と合流します。

この先の旧中山道筋は19号線と中央本線を渡った左側に穿かれていたようですが、渡ることもできないのでそのまま国道19号線に沿って進んでいきます。

すでに歩き始めて3キロ地点を通過し、間もなく中央本線の贄川(にえかわ)駅前に到着します。

歩き始めて4キロ弱、ここまでトイレがありませんでした。駅前には一応公衆トイレがありますので、緊急を要する場合はここでいったんトイレ休憩をとってください。尚、この先に贄川の関所がありますが、ここにもトイレがあります。

さあ!贄川駅に到着です。私たちはここに至るまであの草道を歩いて、そのまま19号線の右側を進んできました。贄川駅前に行くには19号線を渡らなければなりませんが、渡るには信号のない横断歩道を利用しなければなりません。

車の往来が多いので、横断歩道を渡る際には十分に気を付けてください。

また駅前にはコンビニはありません。

贄川駅を後に19号線に沿って進んでいきましょう。公園らしき広場に沿って歩いて行くと前方に贄川宿の大きな看板が見えてきます。

《贄川宿》塩尻市

贄川宿は慶長から元和年間に整備された宿場町で中山道69次中33番目(62里27町46間:約246.5キロ)に位置しています。

贄川宿は天保14年(1843)に編纂された「中山道宿村大概帳」によると本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠25軒が設置され家屋124軒、人口545人で構成されていました。

木曾11宿最北で木曾路の北の入口を守る軍事的拠点となっていた事から古くから重要視され贄川宿が開かれると街道の人の出入や物資の搬出入を管理する贄川関所が置かれました。

宿場は4町6間の長さがあり特に江戸時代後期から御岳山信仰が盛んになり登拝を求めた信者や講中が贄川宿を利用しました。

贄川関所は福島関所の副関にあたり女性などの人物改めや木曽檜をはじめ木材改めなどが厳重に行われたと言われています。

明治初頭に宿駅制度が廃止に伴い贄川関所が取り壊しになり、昭和5年(1930)の火災で多くの町屋が焼失した為、隣の宿場町である奈良井宿と比べると古い町並みは少ないですが宿場外れにある深澤家住宅(国指定重要文化財)や麻衣迺(あさぎぬ)神社本殿(塩尻市指定有形文化財)、観音寺山門(塩尻市指定有形文化財)などの古建築が残り当時を伝えています。

贄川の由来は往時、温泉が湧き出て熱い源泉が川のように流れていた事から「熱川」と呼ばれていましたが、源泉が枯れると「贄川」と呼ばれるようになったそうです。

19号線を進んで行くと、国道から分かれるように旧中山道の道筋へと通じる関所橋が現れます。欄干を叩いていくと木曽節のメロディを奏でるようになっている橋です。橋を渡ると左手に復元された石置屋根の贄川関所が現れます。

関所の前の道が現在のJR贄川駅の方向へ延びています。実は本来の旧中山道はJRの線路の東側を通って、この関所前に繋がっていたはずなのです。現在のように19号線から折れ曲がって関所に入る道筋ではなかったのです。

《贄川関所概要》

贄川関所は建武2年(1334)頃に木曽家村(源義仲の七代後裔)に設け四男家光がその任にあったことが始まりとされます。

この地は木曽谷の北端にあたり軍事的にも重要視された地で慶長19年(1614)の大坂冬の陣や元和元年(1615)の大坂冬の陣の際には警備の為兵が置かれています。

江戸時代に入り中山道(木曽路)が整備されると贄川関所も重要視され木曽代官の山村氏家臣が配置され婦女子や白木の搬出など厳重に取り締ったと言われています。いわゆる口留番所の役割を担っていました。

明治2年に関所が廃止になると建物も壊されましたが「古絵図」や寛文年間に編纂された「関所番所配置図」などを参考にして復元されました。関所の階下にある「木曽考古館」には贄川で発掘された縄文中期の土器が展示されています。

関所の先がいよいよ贄川の宿場町です。前述のように昭和5年(1930)の大火で古い家並みがほとんど消失してしまい、かつえの面影はほとんど残っていません。そんなことで本陣跡も今は分からなくなってしまいました。

ここ贄川にも「水場」が備わっています。大火の経験から水場を大事にしているといいますが、先ほど通った若神子集落といい、水の不自由だった木曽にはこういう水場があったといいます。まあ、集落の人々の井戸端会議の場でもあったのでしょう。

贄川宿内に入ったものの、本陣や脇本陣がどこにあったかの標示が一切ありません。また桝形や鉤の手などの形跡も見当たらず、古い家並みもほとんどありません。ほんの少し期待を裏切られたような気がします。

贄川宿のはずれに近づいてくるあたりに、宿内で唯一といってもいい古そうな建造物があります。それが国の重要文化財に指定されている「深澤家住宅」です。

深澤家は中山道(木曽路)贄川宿の豪商として知られ、幕末には苗字が許されるなど商人ながら格式ある家柄です。江戸時代を通して行商で販路を開き文化年間には京や大坂など広く商いを展開していました。

現在ある建物は嘉永4年(1851)の火災後に再建されたもので木造2階建て、切妻、金属板葺き、平入りで当時の町屋の姿を踏襲していて、敷地内にある北蔵(文政4年建築)と南蔵(文久2年建築)と共に国指定重要文化財に指定されています。

さあ!贄川の宿場もあっという間に通り抜け、宿のはずれにさしかかります。

木曽路十五宿街道めぐり(其の一)塩尻~洗馬

木曽路十五宿街道めぐり(其の二)洗馬~本山

木曽路十五宿街道めぐり(其の三)本山~日出塩駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の五)贄川~漆の里「平沢」

木曽路十五宿街道めぐり(其の六)漆の里「平沢」~奈良井

木曽路十五宿街道めぐり(其の七)奈良井~鳥居峠~藪原

木曽路十五宿街道めぐり(其の八)藪原~宮ノ越

木曽路十五宿街道めぐり(其の九)宮ノ越~木曽福島

木曽路十五宿街道めぐり(其の十)木曽福島~上松

木曽路十五宿街道めぐり(其の十一)上松~寝覚の床

木曽路十五宿街道めぐり(其の十二)寝覚の床~倉本駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の十三)倉本駅前~須原宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十四)須原宿~道の駅・大桑

木曽路十五宿街道めぐり(其の十五)道の駅・大桑~野尻宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十六)野尻宿~三留野宿~南木曽

木曽路十五宿街道めぐり(其の十七)南木曽~妻籠峠~妻籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十八)妻籠宿~馬籠峠~馬籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十九)馬籠宿~落合宿の東木戸

木曽路十五宿街道めぐり(其の二十)落合宿の東木戸~中津川宿

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

中山道の中で、特に木曽川上流地域にある贄川宿から馬籠宿まで11の宿場町を結ぶ区間を木曽路と呼ばれました。

木曽路には鳥居峠や馬込峠など難所が多いと同時に、名所見所が多い事でも知られ江戸時代中期には当時の尾張藩書物奉行であった松平君山が近江八景を倣い木曽八景(徳音寺の晩鐘・駒ヶ岳の夕照・御嶽の暮雪・桟の朝霧・寝覚めの夜雨・風越の晴嵐・小野の瀑布・与川の秋月)を選定しています。

又、木曽路は現在でも当時の町並みを色濃く残しているのも大きな特徴の1つで、中山道最大級の規模を誇る奈良井宿やいち早く地域を挙げて景観保全活動を行った妻籠宿、間宿でありながら漆器の生産で発展した木曽平沢は国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

歴史的には木曽義仲(源義仲:信濃源氏)が育った地域とされ、その後もその後裔とされる木曽氏が支配し街道沿いには義仲や木曽氏の史跡が点在しています。

江戸時代に入ると大部分が幕府直轄領である天領となり木曽氏の重臣だった山村家が代官として領内(7千5百石)を支配し福島宿に代官所を設けました。

さあ!そんな魅力ある木曽路へと入ってまいりましょう。

出立地点は昨日の終着地点と同じ、初期中山道の案内に隣接する大きな駐車場からです。ここからまずは木曽路最初の宿場町でもあり、お江戸から33番目の贄川を目指します。

緑濃い山並が左右に迫る19号線を歩き始め、ほんの僅かな距離で奈良井川の支流である境川に架かる「境橋」にさしかかります。この境川を境にして進行方向が木曽路、そしてこれまで歩いてきた部分の信濃路に分かれていました。

すなわち、古くは木曽と信濃、江戸時代には尾張藩と松本藩の境界になっていた場所です。また現在では塩尻市と楢川村との境界になっています。

そしてこの境となる地が「桜沢」となるのですが、橋を渡るとすぐ街道右脇に昭和初期に建てられた石碑が置かれています。「是より南、木曽路」と刻まれています。

裏面には「歌ニ絵ニ其ノ名ヲ知ラレタル木曽路ハコノ桜沢ノ地ヨリ神坂ニ至ル南二十余里ナリ」と刻まれていて、ここが桜沢の北のはずれであることが記されています。さあ!木曽路への旅がここから始まります。

19号線の右側は深い谷が穿かれ、流れを速めた奈良井川の水音が聞こえてきます。

そしてここから500m弱の距離に木曽路にはいって最初の集落が現れます。桜沢集落です。街道に沿って家並みが続きますが、

この集落は江戸時代に本山宿と贄川宿の間の宿として、また木曽路の入口として栄えていました。

集落の中に明治天皇駐輦碑が置かれている家がありますが、この家はかつて間の宿の茶屋本陣だった百瀬家です。

桜沢の集落を過ぎると右手の谷に流れる奈良井川がどんどんと迫り、ほぼ街道の真下を流れるようになります。そして奈良井川は街道を横切るようにしてその流れは左手に移ります。

そんな奈良井川の上に架かる片平橋の上を歩いていくのですが、ふと橋の縁から下を見ると足がすくむほどの高さに私たちがいることに気が付きます。

片平橋から下を眺めると、右手のほうにダムがあり、その後方に山並みが聳えているという素晴らしいアングルを楽しむことができます。

片平橋を渡りおよそ500mで19号線から分岐して右手に入る細い道筋が現れます。ここが桜沢の次の集落である「片平の集落」の入口です。この片平集落もほんの僅かな家数の小さな集落です。そんな小さな集落の中に、一つのお寺が堂宇を構えています。

山門の寺号を見ると「鶯着寺」と書かれています。これを「おうちゃくじ」と読みます。約200mの片平集落の中を歩いて行くと、道筋に出梁造りの家が数軒並んでいます。そして再び国道19号線に合流します。

幹線であるが故に道幅は広いのですが、当然車の往来は激しくなります。

奈良井川は今度は19号線の左側に流れを変えています。そして奈良井川の後方に木曽の山並みが連なっています。かなり雄大な景色で、さすが木曽路といったところです。

歩き始めて2キロ地点にさしかかります。すると19号線の右側の側壁の上になにやら史蹟らしきものが置かれています。

遠目からもおそらく気が付くと思いますが、この史跡は若神子(わかみこ)の一里塚跡です。お江戸から数えて62番目の一里塚です。

しかし国道19号からはやたら高い位置に置かれているので、一里塚の傍に行くには19号線の側壁に穿かれた細い土道を登っていかなければなりません。足を滑らせたら怪我どころでは済まないような場所なので下から見上げるだけにしましょう。

若神子(わかみこ)の一里塚跡を過ぎると、旧街道は19号線と分岐するように右手へと入っていきます。そして現れるのが本日の行程で3つ目の小さな集落です。集落の名前は若神子(わかみこ)集落です。

ほんの僅かばかりの家数の集落ですが、随所に水場があり、山の中で湧き出す清水を引き込んで生活用水にしているようです。

集落のはずれの右手上方には諏訪神社が置かれています。あっという間に若神子(わかみこ)集落を抜けてしまいます。

諏訪神社への参道を過ぎると道筋は大きく湾曲し、その先で道が二股に分かれています。旧街道筋は右側の道を辿ります。

国道19号線を見下ろすように穿かれた旧街道を進んで行くと、本日4つ目の小さな集落である「中畑集落」にさしかかります。

中畑集落を抜けると道筋は大きく右へ曲がり、このまま行っても大丈夫かな、と思われるような道筋へ入っていきます。少し上り坂となるのですが、その坂が始まる辺りの一角に庚申塔をはじめ、石碑群が置かれています。そんな様子を見ながら進んでいく道筋は国道19号線を見下ろす崖の縁に穿かれた細い土道です。おそらく19号線の敷節によって本来の旧街道が削られ、こんな細い道筋になってしまったのではないでしょうか。でも街道歩きにとっては、このような道の方が新鮮さを感じます。

街道歩きらしい土道(草道)は徐々に下り坂となり、再び19号線と合流します。

この先の旧中山道筋は19号線と中央本線を渡った左側に穿かれていたようですが、渡ることもできないのでそのまま国道19号線に沿って進んでいきます。

すでに歩き始めて3キロ地点を通過し、間もなく中央本線の贄川(にえかわ)駅前に到着します。

歩き始めて4キロ弱、ここまでトイレがありませんでした。駅前には一応公衆トイレがありますので、緊急を要する場合はここでいったんトイレ休憩をとってください。尚、この先に贄川の関所がありますが、ここにもトイレがあります。

さあ!贄川駅に到着です。私たちはここに至るまであの草道を歩いて、そのまま19号線の右側を進んできました。贄川駅前に行くには19号線を渡らなければなりませんが、渡るには信号のない横断歩道を利用しなければなりません。

車の往来が多いので、横断歩道を渡る際には十分に気を付けてください。

また駅前にはコンビニはありません。

贄川駅を後に19号線に沿って進んでいきましょう。公園らしき広場に沿って歩いて行くと前方に贄川宿の大きな看板が見えてきます。

《贄川宿》塩尻市

贄川宿は慶長から元和年間に整備された宿場町で中山道69次中33番目(62里27町46間:約246.5キロ)に位置しています。

贄川宿は天保14年(1843)に編纂された「中山道宿村大概帳」によると本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠25軒が設置され家屋124軒、人口545人で構成されていました。

木曾11宿最北で木曾路の北の入口を守る軍事的拠点となっていた事から古くから重要視され贄川宿が開かれると街道の人の出入や物資の搬出入を管理する贄川関所が置かれました。

宿場は4町6間の長さがあり特に江戸時代後期から御岳山信仰が盛んになり登拝を求めた信者や講中が贄川宿を利用しました。

贄川関所は福島関所の副関にあたり女性などの人物改めや木曽檜をはじめ木材改めなどが厳重に行われたと言われています。

明治初頭に宿駅制度が廃止に伴い贄川関所が取り壊しになり、昭和5年(1930)の火災で多くの町屋が焼失した為、隣の宿場町である奈良井宿と比べると古い町並みは少ないですが宿場外れにある深澤家住宅(国指定重要文化財)や麻衣迺(あさぎぬ)神社本殿(塩尻市指定有形文化財)、観音寺山門(塩尻市指定有形文化財)などの古建築が残り当時を伝えています。

贄川の由来は往時、温泉が湧き出て熱い源泉が川のように流れていた事から「熱川」と呼ばれていましたが、源泉が枯れると「贄川」と呼ばれるようになったそうです。

19号線を進んで行くと、国道から分かれるように旧中山道の道筋へと通じる関所橋が現れます。欄干を叩いていくと木曽節のメロディを奏でるようになっている橋です。橋を渡ると左手に復元された石置屋根の贄川関所が現れます。

関所の前の道が現在のJR贄川駅の方向へ延びています。実は本来の旧中山道はJRの線路の東側を通って、この関所前に繋がっていたはずなのです。現在のように19号線から折れ曲がって関所に入る道筋ではなかったのです。

《贄川関所概要》

贄川関所は建武2年(1334)頃に木曽家村(源義仲の七代後裔)に設け四男家光がその任にあったことが始まりとされます。

この地は木曽谷の北端にあたり軍事的にも重要視された地で慶長19年(1614)の大坂冬の陣や元和元年(1615)の大坂冬の陣の際には警備の為兵が置かれています。

江戸時代に入り中山道(木曽路)が整備されると贄川関所も重要視され木曽代官の山村氏家臣が配置され婦女子や白木の搬出など厳重に取り締ったと言われています。いわゆる口留番所の役割を担っていました。

明治2年に関所が廃止になると建物も壊されましたが「古絵図」や寛文年間に編纂された「関所番所配置図」などを参考にして復元されました。関所の階下にある「木曽考古館」には贄川で発掘された縄文中期の土器が展示されています。

関所の先がいよいよ贄川の宿場町です。前述のように昭和5年(1930)の大火で古い家並みがほとんど消失してしまい、かつえの面影はほとんど残っていません。そんなことで本陣跡も今は分からなくなってしまいました。

ここ贄川にも「水場」が備わっています。大火の経験から水場を大事にしているといいますが、先ほど通った若神子集落といい、水の不自由だった木曽にはこういう水場があったといいます。まあ、集落の人々の井戸端会議の場でもあったのでしょう。

贄川宿内に入ったものの、本陣や脇本陣がどこにあったかの標示が一切ありません。また桝形や鉤の手などの形跡も見当たらず、古い家並みもほとんどありません。ほんの少し期待を裏切られたような気がします。

贄川宿のはずれに近づいてくるあたりに、宿内で唯一といってもいい古そうな建造物があります。それが国の重要文化財に指定されている「深澤家住宅」です。

深澤家は中山道(木曽路)贄川宿の豪商として知られ、幕末には苗字が許されるなど商人ながら格式ある家柄です。江戸時代を通して行商で販路を開き文化年間には京や大坂など広く商いを展開していました。

現在ある建物は嘉永4年(1851)の火災後に再建されたもので木造2階建て、切妻、金属板葺き、平入りで当時の町屋の姿を踏襲していて、敷地内にある北蔵(文政4年建築)と南蔵(文久2年建築)と共に国指定重要文化財に指定されています。

さあ!贄川の宿場もあっという間に通り抜け、宿のはずれにさしかかります。

木曽路十五宿街道めぐり(其の一)塩尻~洗馬

木曽路十五宿街道めぐり(其の二)洗馬~本山

木曽路十五宿街道めぐり(其の三)本山~日出塩駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の五)贄川~漆の里「平沢」

木曽路十五宿街道めぐり(其の六)漆の里「平沢」~奈良井

木曽路十五宿街道めぐり(其の七)奈良井~鳥居峠~藪原

木曽路十五宿街道めぐり(其の八)藪原~宮ノ越

木曽路十五宿街道めぐり(其の九)宮ノ越~木曽福島

木曽路十五宿街道めぐり(其の十)木曽福島~上松

木曽路十五宿街道めぐり(其の十一)上松~寝覚の床

木曽路十五宿街道めぐり(其の十二)寝覚の床~倉本駅

木曽路十五宿街道めぐり(其の十三)倉本駅前~須原宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十四)須原宿~道の駅・大桑

木曽路十五宿街道めぐり(其の十五)道の駅・大桑~野尻宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十六)野尻宿~三留野宿~南木曽

木曽路十五宿街道めぐり(其の十七)南木曽~妻籠峠~妻籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十八)妻籠宿~馬籠峠~馬籠宿

木曽路十五宿街道めぐり(其の十九)馬籠宿~落合宿の東木戸

木曽路十五宿街道めぐり(其の二十)落合宿の東木戸~中津川宿

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます