内藤国雄『図式百番』。内藤国雄の詰将棋集です。

何千という数の自作詰将棋の中から、内藤さんがこの100の作品を選んだというのがたいへん興味深いです。

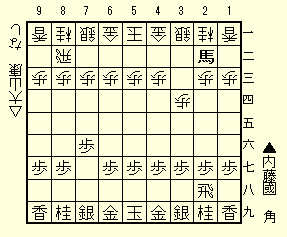

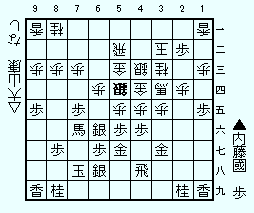

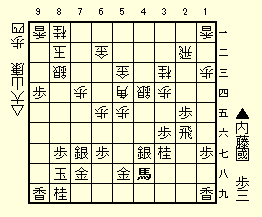

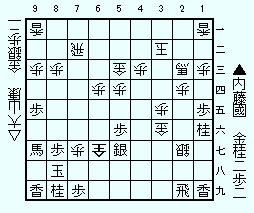

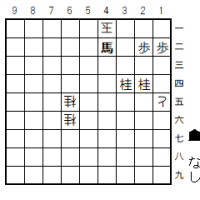

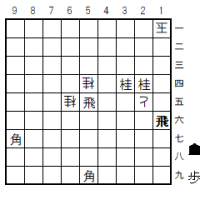

内藤国雄-大山康晴 1970年 棋聖1

内藤国雄-大山康晴 1970年 棋聖1

1970年棋聖戦五番勝負第1局は、前回記事でお伝えしたように、内藤国雄の「3手目2二角成」作戦に、大山は「角交換振飛車」。好勝負を展開したが、最後は大山康晴が勝利した。

●●●●●●○●○●

2勝8敗。これが内藤の、対大山のここまでの対戦成績である。

僕はこの内藤国雄の対大山用作戦――初手より「7六歩、3四歩、2二角成」に、「内藤大山定跡」と名付けて、本記事を書いているのですが、内藤さんはこの棋聖戦の第3局でもこの作戦を採りました。

今日はそれをお伝えする予定ですが、まず棋聖戦の第2局の内容から見てみましょう。

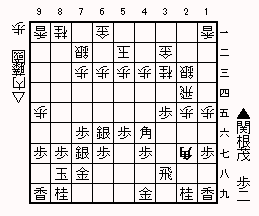

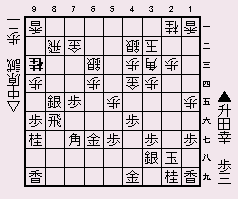

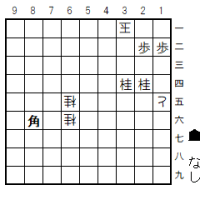

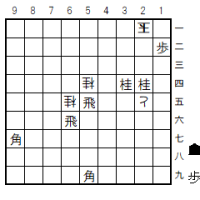

大山康晴-内藤国雄 1970年 棋聖2

大山康晴-内藤国雄 1970年 棋聖2

こんな出だし。大山は「相振飛車」や、「相居飛車」を避けようとしている。逆に内藤は、できるならそこに持っていこうと考えている。だからお互いに、飛車先を突かず、飛車も振らず、相手の手を見てからどうするか決めようと、そういう様子見の手を続けていく。

しかし、どこかでどちらかが先に態度を見せることになる。この将棋は後手内藤国雄の「三間飛車」になった。そして「石田流」に組む。

ところが、図の4五歩は内藤の失着だった。これによって、4五桂と跳ねる手がなくなって、あとで内藤は苦労した。

この手では、1三角として角交換を迫るのが面白かった。

戦いが始まって、大山は9筋から攻め、結果、お互いに「香車」を持ちあう展開となった。しかし大山の9筋攻めは“指し過ぎ”だった。

結果、形勢不明の中盤となった。

図では、振り飛車は2五の金が働くかどうかがカギである。これが働かないと、そのまま振り飛車が不利となる。この金を働かせるためには、局面を収めたほうがよい。だから図では「5二歩」と受けるのがよかった。こうして香車を手持ちにしたまま、次に1七歩成などをねらいにすれば、むしろ後手が有望な将棋だったが…

内藤は5一香。これは5四香からの攻め味を持たせた意味だったが、中央での決戦にしたのは判断を誤った。

6六角、5四香、同香、同飛、4三香。

4三香という手があった。5一角と逃げても4一香成がある。そして先手が3三角成と桂馬を取れば、2五の金も取れる状況になる。後手は忙しい。

内藤は2六香と打つ。ここに香車を使うのは不本意だが、後手は非常事態なのである。

5八飛、同飛成、同金、5三飛、4二香成、5八飛成、3七桂、3六金、3一飛、3七金、3三角成、9五桂。

3七桂が渋い。2九香成とされると、次に1九の香車まで取られるが、3七桂ならそれがない。

9五桂と打たれて、先手も危なそうだが、後手には金しかないので、攻め駒が足らない。

ここで大山は6八銀と引いた。以下、5六歩、6六馬、4七金、5三桂、7一金、5二成香、6九竜、5六馬、5八金、7一竜。

7一同玉に、9一角で、内藤国雄、投了。

スコアは0-2。内藤棋聖、防衛のためにはもう後がなくなった。

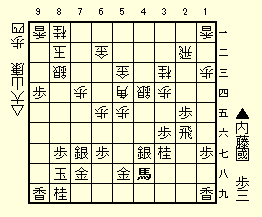

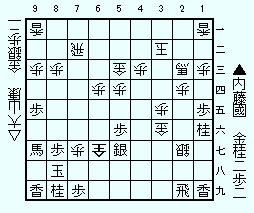

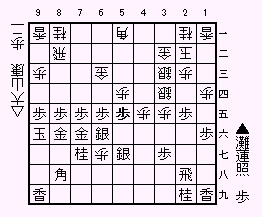

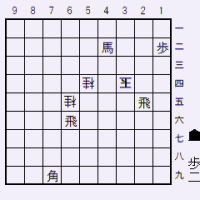

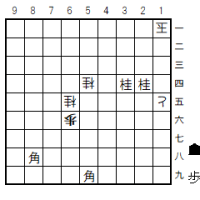

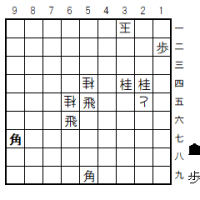

内藤国雄-大山康晴 1970年 棋聖3

内藤国雄-大山康晴 1970年 棋聖3

▲7六歩 △3四歩 ▲2二角成(図)

△同銀 ▲2六歩 △3三銀 ▲8八銀 △6五角

そして、第3局である。

内藤国雄の“3手目2二角成”。

前回は、大山は、3三銀型にした後、「5四歩」として、それから「2二飛」と向かい飛車に振ったが、今度はどうするか。

▲3八銀 △7六角 ▲7八金 △4四歩 ▲7七銀 △4三角 ▲3六歩 △2二飛

▲4六歩 △2四歩 ▲6六銀 △6二金 ▲4七銀 △6一玉 ▲3七桂 △7二玉

▲6八玉 △9四歩

大山は「6五角」と打った。「筋違い角」戦法である。「筋違い角」は一般には“使いにくい”とされているが、「一歩得」というはっきりした主張がある。

そうして、後手の大山名人は、2二飛と、また「向かい飛車」に振った。

▲9六歩 △5二金上 ▲7九玉 △8二玉 ▲5八金 △4二飛 ▲5五銀

図のように大山名人は組んだのだが、面白いことに『将棋年鑑』の解説コメントはこの構想そのものに“ダメだし”をしている。3二角と引いて、飛車を振らずに指すべきという。当時の大山康晴は四冠王、そしてこの将棋を勝ったら全冠制覇の「五冠」となる。その大山名人の振り飛車構想に堂々と“ダメだし”したのはいったい誰なのだろうか。

図から、9六歩、5二金上と進むが、この5二金上にも“ダメだし”。

〔5二金上は疑問。8二玉、7九玉、6一角と、角をここに引いて指す作戦をとるべきところ。〕と、『将棋年鑑』。

こんな大胆な意見を大山名人に言うのは――これは大山名人本人の注釈コメントでは、という気がしてきた。そうでなかったら、大山に堂々とダメだしできる人物は、升田幸三くらいしか思いつかないが。

△5四歩 ▲6六銀 △6四歩 ▲3一角 △6五歩 ▲7七銀 △3二飛

▲6四角成 △5五歩 ▲2五歩 △同歩 ▲4五歩 △5三金直 ▲8六馬 △2二飛

▲8八玉 △2六歩 ▲4四歩 △同銀 ▲2五歩 △3三桂 ▲2六飛 △5四角

▲5六歩 △同歩 ▲同銀 △5五歩 ▲4七銀 △7四歩 ▲9五歩 △同歩

▲9四歩 △8四歩 ▲9五馬 △7二銀

この図の「5五銀」が良い手だった。これで大山は動きがとれない。

仕方なく5四歩、6六銀とこの銀を追ったが、すると先手から 3一角という手が生じる。

内藤は「馬」をつくった。この「馬」と、後手の「筋違いの生角」との差が、そのまま形勢の差になっている。先手ペースである。

▲8四馬 △8三銀 ▲4八馬

〔7二銀は悪手。7三金、9三歩成、同玉で十分。ここは何としても、7三金で馬の働きを封ずるところ。〕

△6六歩 ▲3五歩

4八馬が内藤の好手で、先手優勢をキープ。

ここで後手が8四歩なら、2四歩で先手の有利が拡大する。2四歩、2五歩、同桂、2四飛、3三桂成、2六飛、同馬。このための4八馬引きであった。

〔6六歩は、不利を承知の間に合わせの手だ。〕

△同銀 ▲6六飛 △7五歩 ▲3六歩 △6五歩 ▲8六飛 △8五歩

▲同飛 △4六歩 ▲3五歩 △4七歩成 ▲同金 △7四銀打

図の3五歩がまた好手。内藤の好調が続いている。飛車を横に使う。

▲8六飛 △2五桂 ▲2六飛 △2四歩 ▲5六歩

△3五歩 ▲5五歩 △7二角 ▲4六飛 △4四歩 ▲3四歩 △3二飛

▲5四歩 △同角 ▲2五桂 △同歩 ▲8六桂 △2七角成 ▲7四桂 △同銀

▲8四銀 △6三馬 ▲5四歩 △同馬 ▲7五銀

5六歩の合わせの歩は、後手のカナメの駒5四角を追う落ち着いた手。

△8五銀 ▲9三歩成 △同香 ▲同香成 △同桂 ▲9四歩 △9六桂

▲9八玉 △4五香 ▲9三歩成 △7二玉 ▲3三歩成 △同飛 ▲1五馬 △2三飛

▲5五歩 △同馬 ▲5六飛

どうやら、先手の勝ちが見えてきたようだ。

大山名人に勝つためには、「玉頭戦」を制すのが必須なのかもしれない。

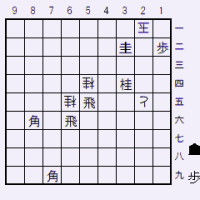

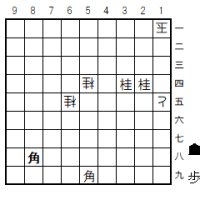

投了図

投了図

まで129手で先手の勝ち

ここで大山投了となった。

おしゃれな投了図だが、しかし先手が勝ちだろうというのはわかるが、ここで1九馬とされたとき、先手のベストな次の手は何だろう。はっきりわからない。

この将棋は先手の内藤さんに、悪い手が一つもなかった。好手連発の快勝でした。

これでスコアは内藤国雄の「1-2」です。

本局は、後手大山名人の「筋違い角+振り飛車」の作戦でしたが、このタイプの将棋は、ルーツを探れば、1949年の名人戦第3局でも現れています。(それ以前、戦前にもあります。)

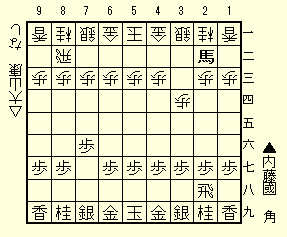

木村義雄-塚田正夫 1949年 名人3

木村義雄-塚田正夫 1949年 名人3

塚田正夫が木村義雄を倒して名人になったのは1947年でしたが、これはその2年後の木村義雄のリターンマッチ。その第3局。

後手塚田名人の「筋違い角+振り飛車」ですが、これは「阪田流」の3三金型から「筋違い角」を打ったもの。勝負は、塚田さんが勝ちました。

なお、この年の名人位のゆくえは、3-2で木村義雄が名人に返り咲き。(この頃の名人戦は“五番勝負”でした。経費削減のため――主催の毎日新聞社の台所事情によるものと思われます。)

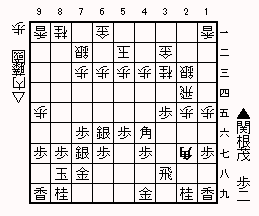

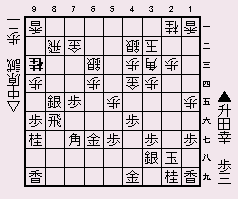

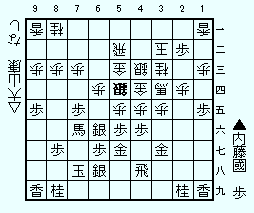

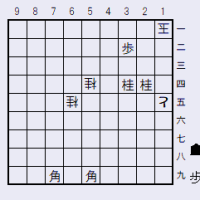

大山康晴-内藤国雄 1970年 棋聖4

大山康晴-内藤国雄 1970年 棋聖4

さて、角交換将棋ではないですが、「内藤-大山」の棋聖戦第4局の内容を追ってみましょう。

やはりこんな将棋になるんですね。お互いに相手が動いてから作戦を決めようとしている。その結果、先手後手がまったく同じ手を指していくという“真似将棋”となった。

結局は内藤が飛車を振ります。本局は中飛車に。

パッと見、6、7筋に「位」を取った居飛車が指しやすいのかなあと、思います。

図から、5五同歩、同銀、5六歩、4四銀と進んだ。しかし内藤の4四銀では、6六銀と銀交換すべきだった。そうして、6四歩、同歩、6五歩と決戦に行くべきところだった。

やっぱり位を2つ取って安定されると、振り飛車が苦しいのだ。序盤は内藤が失敗。

居飛車の大山は、銀を繰り替えて万全の布陣にしていく。

内藤は穴熊に。

内藤の最善は、先手の仕掛けを封じることだった。しかし結局仕掛けを与えてしまった。6三歩が入っては、これはもう勝負は終わっている。

先手の勝ち。

ちょっと投了図の金銀がおもしろい。

というわけで、結果、「3-1」で、大山康晴が「棋聖」を内藤国雄から奪取。

大山名人は1970年のこの瞬間、数年ぶりにまたすべてのタイトルを集めて「五冠王」になりました。

大山康晴はこの3年前の1967年に山田道美にこの「棋聖位」を譲り渡している。この「棋聖位」が、山田道美→中原誠→内藤国雄→大山康晴、とまわって回収されたのである。

しかし大山康晴の覇王としての頂点の輝きも、47歳のこの時限りだった。半年後、「棋聖」と「十段」を中原誠に奪われてしまう。それでもまだ名人であり「三冠」だったから、実力第一位であった。だが、時代は新しくなろうとしていた。

1970年の棋聖戦を見てきましたが、僕は、この1970年という年は将棋界にとって実に興味深い年だと思うのです。

まず前年1969年12月に棋聖戦「内藤国雄-中原誠戦」で「空中戦法」が誕生。

70年6月に山田道美が36歳で急死、47歳大山康晴が内藤から「棋聖位」を奪取して、「五冠王」に復帰。と思ったら秋には「十段」「棋聖」をその大山から中原誠が続けて奪取して、23歳の中原が初の「二冠」に。

そういう年なのです。

少し戻って、1970年3月には、内藤国雄がNHK杯初優勝。(年度としては69年度になる。)

関根茂-内藤国雄 1970年 NHK杯決勝

関根茂-内藤国雄 1970年 NHK杯決勝

これが決勝戦の将棋。そう、内藤の「横歩取り3三角戦法」。

今、先手の関根茂が3八飛と横に一つ移動したところ。「2七角はこわくない」ということだ。内藤はそうですかと2七角。

ここで3九飛と関根は指したが、勢いからすれば3四歩とすべきところ。それも一局。

3九飛、4五角成、3四歩、同飛、同飛、同馬、2四歩、1二銀、8四飛、4四歩、8二飛成、6九飛、5八金、2九飛成、9一竜、8六歩。

8六同銀、3八竜、6八金右、4七竜、5七金、3八竜。

関根の6八金右が失着。4七竜、5七金で、これで先手は角が不自由になった。後手有利に。

6八金右のかわりに5九金がよかった。これなら4七竜には6八角で闘える。

このまま押し切り、NHK杯は内藤国雄が手にした。これを見ても、「横歩取り空中戦法(3三角戦法)」が内藤により大きな飛翔力を与えていると感じられます。

順位戦を見れば、1969年度、中原誠、米長邦雄、内藤国雄がB1順位戦にいた。 内藤は前年度にA級から降級していたが、この年度はブッチギリの快走でトップを走り抜けA級復帰。

そして、後に有名になるあの「米長哲学」を米長邦雄が実践したのがこの年度なのである。(これが有名なのは本人の宣伝力によるが。)

1970年3月のB1順位戦最終局の「大野源一-米長邦雄戦」がそれだ。

昇級にも降級にも関係のない米長だったが、最終戦に死力を尽くして勝ち、その結果、芹沢博文に勝った中原誠がA級に昇級したという、そういうドラマを演出した、米長邦雄自慢の一局。

大野源一-米長邦雄 1970年

大野源一-米長邦雄 1970年

大野源一さんはこの時58歳。この年齢でA級に復帰するというのは当時の記録であったので、それが実現するかと話題を呼んでいた。世間の風は大野源一を後押ししていたのである。

昇級の1枠は内藤国雄で決まり。あとの1枠を、大野源一、芹沢博文、中原誠が争っていた。その状況での「大野源一-米長邦雄戦」、「中原誠-芹沢博文戦」であった。

図は、振り飛車の天才、大野が飛車角を切っての猛攻に出たところ。好調をそのまま表して、大野源一が優勢になった。これに勝てば大野がA級昇級決定である。

4三飛、同銀成、同銀、8二飛、5二飛、8一飛成、5一歩…

勝てそうもない、この苦しい将棋を逆転して、米長勝ち。

そして「中原誠-芹沢博文戦」は中原が勝って、A級へと登ったのである。

この頃の将棋界には「空気を読めよ」というような澱んだものがあったらしい。要するに、ここは大野さんに勝たせろよ、みたいな空気である。それで米長には、「俺がその古いいやな空気を一掃した」という、時代を変えたという自負があるのかと思われる。

米長邦雄は、この将棋を逆転勝ちしたことで自信がついたという。「これでおれはタイトル戦で闘える男になった」と内側で感じたらしい。実際にその数か月後の「王位戦七番勝負」に登場するのである。(結果は4-1で大山康晴防衛)

その1970年春の名人戦の挑戦者は43歳の灘蓮照(なだれんしょう)。

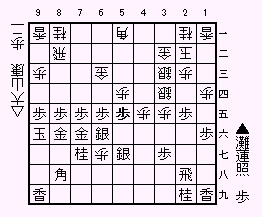

灘蓮照-大山康晴 1970年 名人3

灘蓮照-大山康晴 1970年 名人3

1-1で迎えた第3局。こんな将棋に。

灘は早指しが得意で、NHK杯では2度優勝している。

こういう名前なのはお坊さんだから。でもエロ話が得意だった。

投了図

投了図

そして184手、大山の勝ち。灘は入玉したが、駒数が不足している。

あとの将棋も大山が勝って、4―1で名人を防衛。17期目の名人位。

1970年、中原誠は22歳でA級棋士に。ついに夢の対戦カードA級での「升田幸三-中原誠戦」が実現。

升田幸三-中原誠戦 1970年

升田幸三-中原誠戦 1970年

有名な将棋だ。升田幸三の「ひねり飛車」。当時升田はこの「9五歩型ひねり飛車」を得意としていた。

この将棋の観戦記を書いた東公平さんが、升田のこの43手目「7七飛」を高らかに絶賛してそれで有名になった。 僕もその読者として読んで(リアルタイムではないけれども)、感動した。

しかし冷静に見れば「7七飛」は言うほどすごい構想かといえば、そうでもないと思う。後手は7四歩からの逆襲を狙っているので、それに対抗するために7七飛~7六銀というのは、あまり見ない形とはいえ、発想としては自然である。「升田」だから大きく宣伝されて名手になった、という感じで、B級、C級の選手がいくらこういう手を指していても、ほとんど素通りされているのである。こういうところに朝日新聞の“宣伝力”が働いている気がしないでもない。大山名人だって、創造的な将棋をいっぱい指しているのだが、升田升田とそればかり宣伝されていて、大山名人のユニークな構想はけっこうあるのに、あまり語られていない。

「ひねり飛車」で中原誠を降した升田は、この1970年度のA級順位戦は6勝2敗。そして升田幸三は、同星の二上達也とのプレーオフを勝って、名人挑戦者となったのである。

升田幸三-二上達也 1970年 名人 挑決

升田幸三-二上達也 1970年 名人 挑決

その将棋はこんな将棋。おお、確かに升田は“創造的”だった。

こうして、1971年の春行われた、53歳升田幸三と48歳大山康晴の名人戦は「升田式石田流」のシリーズとなり、世間のファンを大いに沸かせたのであった。升田-大山時代の最後のうつくしい煌めきであった。

4勝3敗で大山康晴が名人を防衛した。2-3からの逆転防衛だった。

そして重要なことは、1970年、この年は、郷田真隆、丸山忠久、羽生善治、森内俊之がこの世に生を受けた年でもあるのです。(生まれた順です。)

(後日注: 訂正 郷田真隆さんは1971年3月の生まれでした)

内藤国雄-大山康晴 1971年

内藤国雄-大山康晴 1971年

1971年4月の対戦。つまり「大山-升田」の最後の名人戦が始まった頃の対戦。

内藤の“3手目2二角成”は、これが3度目。

大山は3五歩~3四銀~3三桂で、こういう形をつくった。

そして「向かい飛車」――かと思いきや、違った。

「中飛車」に。

しかも、4二玉。こっちに玉を運ぶ。

内藤は5六角と打った。これは8三角成と、3四角~2三銀の2つの狙いがある。これは後手も両方は防げない。

大山は4五角と角を合わす。以下、8三角成、2七角成で馬をつくり合う。

そうしてこんな図に。お互いの力が4筋、5筋に結集して、これからはじけ飛びそうな予感…。

この銀の打ち込みもすごい手だ。

しかしこれは大山ペースか。

投了図

投了図

ああ…、大山名人の勝ち。 つよい…。

●●「●●●●」○●○「●●○●」●●○● 4勝13敗

そうして、1971年までの内藤国雄の対大山戦の対戦成績はこうなった。(「 」の内がタイトル戦)

いかん、やっぱり負けすぎだ。

1971年。若い中原誠にタイトル戦番勝負で3度負けていた大山名人だったが、1971年は根性を見せ、その苦手になりつつあった中原を相手に、王将戦を4-3で、王位戦も同じく4―3で防衛して、中原新時代の到来に抵抗を見せている。

升田幸三-中原誠戦 1971年

升田幸三-中原誠戦 1971年

1971年12月、A級順位戦で再び升田の「ひねり飛車」。今度は後手の中原誠が9四歩として、升田幸三の得意形の「9五歩型ひねり飛車」を許していない。

今度は中原誠が勝って、この期は8戦全勝で名人挑戦者に。いよいよ中原の“名人獲り”である。

なお、A級順位戦の2位は升田幸三(←すごい)、3位は新A級八段の米長邦雄であった。

1972年の名人戦は、4―3で中原誠の逆転奪取。ついに新名人が誕生した。

これで中原は「名人」「十段」「棋聖」の3つを持ち、あとの2つは大山が持っていた。

名人戦の次、棋聖戦(前期)の挑戦者になったのは内藤国雄。これは中原が3―1で防衛。その第4局の内容を、少しだけ紹介します。

中原誠-内藤国雄 1972年 棋聖4

中原誠-内藤国雄 1972年 棋聖4

「横歩取り空中戦法」。その終盤です。

中原誠が勝てそうな局面、5九玉と逃げていれば、優勢が維持できてそのまま勝ちになっていたと思われる。6九玉と逃げたのが失着とのこと。

というのは、5五歩、3二と、4七角打、4五飛、4九銀と迫って後手の勝ちになっていたから。5九玉としていれば、4九銀がなかったというわけ。

ところが内藤もこの順をはずし、5五歩とする前に先に4七角打と打った。それで中原はたすかった。4七角打、4五飛、5五歩に、中原は4八歩。

もうどっちがよいのか判らない。この将棋は、ここから長期戦になっていく。

126手目に、いま後手の内藤が6八金と打ったところ。後手は飛車を持っているので先手は相当恐いが、中原は自玉を放置して、5四銀!

以下、5八飛、3九玉、3八香、2八玉、7八金、4九金。

こうなってみると、内藤の5八飛は“はやまった”。5八飛と打たずに、4二桂、4五銀とし、7八金と金を取っておくのが正解だった。それならまだ“ねじりあい”は続いた。

ここで勝負が決まった。

王手竜取りがかかった。

中原名人が勝って、「棋聖位」を3―1で防衛です。

そして、次のタイトル戦は王位戦。これもまた内藤国雄が挑戦者に。「王位」は大山康晴である。

当時二冠王の大山との王位戦七番勝負は、1972年7月に始まった。さあ、どうなっただろうか。

次回『内藤大山定跡Ⅲ』に続く。 タイトル「王位」のゆくえは? “3手目2二角成”は出たのでしょうか?

内藤国雄の対大山康晴対戦成績(1971年まで)

●●「●●●●」○●○「●●○●」●●○● 4勝13敗

『内藤大山定跡Ⅰ 内藤国雄の「いきなり、2二角成」戦法』

『内藤大山定跡Ⅱ 大山康晴の 「筋違い角、and 振飛車」』

『内藤大山定跡Ⅲ 大山の「角交換振飛車」、そして内藤の王位獲得』

『内藤大山定跡Ⅳ 大山康晴の「角交換ダイレクト向かい飛車」』

『内藤大山定跡Ⅴ 「筋違い角戦法」の研究』

『内藤大山定跡Ⅵ 燃え尽きた闘将(前)』

『内藤大山定跡Ⅵ 燃え尽きた闘将(後)』

何千という数の自作詰将棋の中から、内藤さんがこの100の作品を選んだというのがたいへん興味深いです。

内藤国雄-大山康晴 1970年 棋聖1

内藤国雄-大山康晴 1970年 棋聖11970年棋聖戦五番勝負第1局は、前回記事でお伝えしたように、内藤国雄の「3手目2二角成」作戦に、大山は「角交換振飛車」。好勝負を展開したが、最後は大山康晴が勝利した。

●●●●●●○●○●

2勝8敗。これが内藤の、対大山のここまでの対戦成績である。

僕はこの内藤国雄の対大山用作戦――初手より「7六歩、3四歩、2二角成」に、「内藤大山定跡」と名付けて、本記事を書いているのですが、内藤さんはこの棋聖戦の第3局でもこの作戦を採りました。

今日はそれをお伝えする予定ですが、まず棋聖戦の第2局の内容から見てみましょう。

大山康晴-内藤国雄 1970年 棋聖2

大山康晴-内藤国雄 1970年 棋聖2こんな出だし。大山は「相振飛車」や、「相居飛車」を避けようとしている。逆に内藤は、できるならそこに持っていこうと考えている。だからお互いに、飛車先を突かず、飛車も振らず、相手の手を見てからどうするか決めようと、そういう様子見の手を続けていく。

しかし、どこかでどちらかが先に態度を見せることになる。この将棋は後手内藤国雄の「三間飛車」になった。そして「石田流」に組む。

ところが、図の4五歩は内藤の失着だった。これによって、4五桂と跳ねる手がなくなって、あとで内藤は苦労した。

この手では、1三角として角交換を迫るのが面白かった。

戦いが始まって、大山は9筋から攻め、結果、お互いに「香車」を持ちあう展開となった。しかし大山の9筋攻めは“指し過ぎ”だった。

結果、形勢不明の中盤となった。

図では、振り飛車は2五の金が働くかどうかがカギである。これが働かないと、そのまま振り飛車が不利となる。この金を働かせるためには、局面を収めたほうがよい。だから図では「5二歩」と受けるのがよかった。こうして香車を手持ちにしたまま、次に1七歩成などをねらいにすれば、むしろ後手が有望な将棋だったが…

内藤は5一香。これは5四香からの攻め味を持たせた意味だったが、中央での決戦にしたのは判断を誤った。

6六角、5四香、同香、同飛、4三香。

4三香という手があった。5一角と逃げても4一香成がある。そして先手が3三角成と桂馬を取れば、2五の金も取れる状況になる。後手は忙しい。

内藤は2六香と打つ。ここに香車を使うのは不本意だが、後手は非常事態なのである。

5八飛、同飛成、同金、5三飛、4二香成、5八飛成、3七桂、3六金、3一飛、3七金、3三角成、9五桂。

3七桂が渋い。2九香成とされると、次に1九の香車まで取られるが、3七桂ならそれがない。

9五桂と打たれて、先手も危なそうだが、後手には金しかないので、攻め駒が足らない。

ここで大山は6八銀と引いた。以下、5六歩、6六馬、4七金、5三桂、7一金、5二成香、6九竜、5六馬、5八金、7一竜。

7一同玉に、9一角で、内藤国雄、投了。

スコアは0-2。内藤棋聖、防衛のためにはもう後がなくなった。

内藤国雄-大山康晴 1970年 棋聖3

内藤国雄-大山康晴 1970年 棋聖3▲7六歩 △3四歩 ▲2二角成(図)

△同銀 ▲2六歩 △3三銀 ▲8八銀 △6五角

そして、第3局である。

内藤国雄の“3手目2二角成”。

前回は、大山は、3三銀型にした後、「5四歩」として、それから「2二飛」と向かい飛車に振ったが、今度はどうするか。

▲3八銀 △7六角 ▲7八金 △4四歩 ▲7七銀 △4三角 ▲3六歩 △2二飛

▲4六歩 △2四歩 ▲6六銀 △6二金 ▲4七銀 △6一玉 ▲3七桂 △7二玉

▲6八玉 △9四歩

大山は「6五角」と打った。「筋違い角」戦法である。「筋違い角」は一般には“使いにくい”とされているが、「一歩得」というはっきりした主張がある。

そうして、後手の大山名人は、2二飛と、また「向かい飛車」に振った。

▲9六歩 △5二金上 ▲7九玉 △8二玉 ▲5八金 △4二飛 ▲5五銀

図のように大山名人は組んだのだが、面白いことに『将棋年鑑』の解説コメントはこの構想そのものに“ダメだし”をしている。3二角と引いて、飛車を振らずに指すべきという。当時の大山康晴は四冠王、そしてこの将棋を勝ったら全冠制覇の「五冠」となる。その大山名人の振り飛車構想に堂々と“ダメだし”したのはいったい誰なのだろうか。

図から、9六歩、5二金上と進むが、この5二金上にも“ダメだし”。

〔5二金上は疑問。8二玉、7九玉、6一角と、角をここに引いて指す作戦をとるべきところ。〕と、『将棋年鑑』。

こんな大胆な意見を大山名人に言うのは――これは大山名人本人の注釈コメントでは、という気がしてきた。そうでなかったら、大山に堂々とダメだしできる人物は、升田幸三くらいしか思いつかないが。

△5四歩 ▲6六銀 △6四歩 ▲3一角 △6五歩 ▲7七銀 △3二飛

▲6四角成 △5五歩 ▲2五歩 △同歩 ▲4五歩 △5三金直 ▲8六馬 △2二飛

▲8八玉 △2六歩 ▲4四歩 △同銀 ▲2五歩 △3三桂 ▲2六飛 △5四角

▲5六歩 △同歩 ▲同銀 △5五歩 ▲4七銀 △7四歩 ▲9五歩 △同歩

▲9四歩 △8四歩 ▲9五馬 △7二銀

この図の「5五銀」が良い手だった。これで大山は動きがとれない。

仕方なく5四歩、6六銀とこの銀を追ったが、すると先手から 3一角という手が生じる。

内藤は「馬」をつくった。この「馬」と、後手の「筋違いの生角」との差が、そのまま形勢の差になっている。先手ペースである。

▲8四馬 △8三銀 ▲4八馬

〔7二銀は悪手。7三金、9三歩成、同玉で十分。ここは何としても、7三金で馬の働きを封ずるところ。〕

△6六歩 ▲3五歩

4八馬が内藤の好手で、先手優勢をキープ。

ここで後手が8四歩なら、2四歩で先手の有利が拡大する。2四歩、2五歩、同桂、2四飛、3三桂成、2六飛、同馬。このための4八馬引きであった。

〔6六歩は、不利を承知の間に合わせの手だ。〕

△同銀 ▲6六飛 △7五歩 ▲3六歩 △6五歩 ▲8六飛 △8五歩

▲同飛 △4六歩 ▲3五歩 △4七歩成 ▲同金 △7四銀打

図の3五歩がまた好手。内藤の好調が続いている。飛車を横に使う。

▲8六飛 △2五桂 ▲2六飛 △2四歩 ▲5六歩

△3五歩 ▲5五歩 △7二角 ▲4六飛 △4四歩 ▲3四歩 △3二飛

▲5四歩 △同角 ▲2五桂 △同歩 ▲8六桂 △2七角成 ▲7四桂 △同銀

▲8四銀 △6三馬 ▲5四歩 △同馬 ▲7五銀

5六歩の合わせの歩は、後手のカナメの駒5四角を追う落ち着いた手。

△8五銀 ▲9三歩成 △同香 ▲同香成 △同桂 ▲9四歩 △9六桂

▲9八玉 △4五香 ▲9三歩成 △7二玉 ▲3三歩成 △同飛 ▲1五馬 △2三飛

▲5五歩 △同馬 ▲5六飛

どうやら、先手の勝ちが見えてきたようだ。

大山名人に勝つためには、「玉頭戦」を制すのが必須なのかもしれない。

投了図

投了図まで129手で先手の勝ち

ここで大山投了となった。

おしゃれな投了図だが、しかし先手が勝ちだろうというのはわかるが、ここで1九馬とされたとき、先手のベストな次の手は何だろう。はっきりわからない。

この将棋は先手の内藤さんに、悪い手が一つもなかった。好手連発の快勝でした。

これでスコアは内藤国雄の「1-2」です。

本局は、後手大山名人の「筋違い角+振り飛車」の作戦でしたが、このタイプの将棋は、ルーツを探れば、1949年の名人戦第3局でも現れています。(それ以前、戦前にもあります。)

木村義雄-塚田正夫 1949年 名人3

木村義雄-塚田正夫 1949年 名人3塚田正夫が木村義雄を倒して名人になったのは1947年でしたが、これはその2年後の木村義雄のリターンマッチ。その第3局。

後手塚田名人の「筋違い角+振り飛車」ですが、これは「阪田流」の3三金型から「筋違い角」を打ったもの。勝負は、塚田さんが勝ちました。

なお、この年の名人位のゆくえは、3-2で木村義雄が名人に返り咲き。(この頃の名人戦は“五番勝負”でした。経費削減のため――主催の毎日新聞社の台所事情によるものと思われます。)

大山康晴-内藤国雄 1970年 棋聖4

大山康晴-内藤国雄 1970年 棋聖4さて、角交換将棋ではないですが、「内藤-大山」の棋聖戦第4局の内容を追ってみましょう。

やはりこんな将棋になるんですね。お互いに相手が動いてから作戦を決めようとしている。その結果、先手後手がまったく同じ手を指していくという“真似将棋”となった。

結局は内藤が飛車を振ります。本局は中飛車に。

パッと見、6、7筋に「位」を取った居飛車が指しやすいのかなあと、思います。

図から、5五同歩、同銀、5六歩、4四銀と進んだ。しかし内藤の4四銀では、6六銀と銀交換すべきだった。そうして、6四歩、同歩、6五歩と決戦に行くべきところだった。

やっぱり位を2つ取って安定されると、振り飛車が苦しいのだ。序盤は内藤が失敗。

居飛車の大山は、銀を繰り替えて万全の布陣にしていく。

内藤は穴熊に。

内藤の最善は、先手の仕掛けを封じることだった。しかし結局仕掛けを与えてしまった。6三歩が入っては、これはもう勝負は終わっている。

先手の勝ち。

ちょっと投了図の金銀がおもしろい。

というわけで、結果、「3-1」で、大山康晴が「棋聖」を内藤国雄から奪取。

大山名人は1970年のこの瞬間、数年ぶりにまたすべてのタイトルを集めて「五冠王」になりました。

大山康晴はこの3年前の1967年に山田道美にこの「棋聖位」を譲り渡している。この「棋聖位」が、山田道美→中原誠→内藤国雄→大山康晴、とまわって回収されたのである。

しかし大山康晴の覇王としての頂点の輝きも、47歳のこの時限りだった。半年後、「棋聖」と「十段」を中原誠に奪われてしまう。それでもまだ名人であり「三冠」だったから、実力第一位であった。だが、時代は新しくなろうとしていた。

1970年の棋聖戦を見てきましたが、僕は、この1970年という年は将棋界にとって実に興味深い年だと思うのです。

まず前年1969年12月に棋聖戦「内藤国雄-中原誠戦」で「空中戦法」が誕生。

70年6月に山田道美が36歳で急死、47歳大山康晴が内藤から「棋聖位」を奪取して、「五冠王」に復帰。と思ったら秋には「十段」「棋聖」をその大山から中原誠が続けて奪取して、23歳の中原が初の「二冠」に。

そういう年なのです。

少し戻って、1970年3月には、内藤国雄がNHK杯初優勝。(年度としては69年度になる。)

関根茂-内藤国雄 1970年 NHK杯決勝

関根茂-内藤国雄 1970年 NHK杯決勝これが決勝戦の将棋。そう、内藤の「横歩取り3三角戦法」。

今、先手の関根茂が3八飛と横に一つ移動したところ。「2七角はこわくない」ということだ。内藤はそうですかと2七角。

ここで3九飛と関根は指したが、勢いからすれば3四歩とすべきところ。それも一局。

3九飛、4五角成、3四歩、同飛、同飛、同馬、2四歩、1二銀、8四飛、4四歩、8二飛成、6九飛、5八金、2九飛成、9一竜、8六歩。

8六同銀、3八竜、6八金右、4七竜、5七金、3八竜。

関根の6八金右が失着。4七竜、5七金で、これで先手は角が不自由になった。後手有利に。

6八金右のかわりに5九金がよかった。これなら4七竜には6八角で闘える。

このまま押し切り、NHK杯は内藤国雄が手にした。これを見ても、「横歩取り空中戦法(3三角戦法)」が内藤により大きな飛翔力を与えていると感じられます。

順位戦を見れば、1969年度、中原誠、米長邦雄、内藤国雄がB1順位戦にいた。 内藤は前年度にA級から降級していたが、この年度はブッチギリの快走でトップを走り抜けA級復帰。

そして、後に有名になるあの「米長哲学」を米長邦雄が実践したのがこの年度なのである。(これが有名なのは本人の宣伝力によるが。)

1970年3月のB1順位戦最終局の「大野源一-米長邦雄戦」がそれだ。

昇級にも降級にも関係のない米長だったが、最終戦に死力を尽くして勝ち、その結果、芹沢博文に勝った中原誠がA級に昇級したという、そういうドラマを演出した、米長邦雄自慢の一局。

大野源一-米長邦雄 1970年

大野源一-米長邦雄 1970年大野源一さんはこの時58歳。この年齢でA級に復帰するというのは当時の記録であったので、それが実現するかと話題を呼んでいた。世間の風は大野源一を後押ししていたのである。

昇級の1枠は内藤国雄で決まり。あとの1枠を、大野源一、芹沢博文、中原誠が争っていた。その状況での「大野源一-米長邦雄戦」、「中原誠-芹沢博文戦」であった。

図は、振り飛車の天才、大野が飛車角を切っての猛攻に出たところ。好調をそのまま表して、大野源一が優勢になった。これに勝てば大野がA級昇級決定である。

4三飛、同銀成、同銀、8二飛、5二飛、8一飛成、5一歩…

勝てそうもない、この苦しい将棋を逆転して、米長勝ち。

そして「中原誠-芹沢博文戦」は中原が勝って、A級へと登ったのである。

この頃の将棋界には「空気を読めよ」というような澱んだものがあったらしい。要するに、ここは大野さんに勝たせろよ、みたいな空気である。それで米長には、「俺がその古いいやな空気を一掃した」という、時代を変えたという自負があるのかと思われる。

米長邦雄は、この将棋を逆転勝ちしたことで自信がついたという。「これでおれはタイトル戦で闘える男になった」と内側で感じたらしい。実際にその数か月後の「王位戦七番勝負」に登場するのである。(結果は4-1で大山康晴防衛)

その1970年春の名人戦の挑戦者は43歳の灘蓮照(なだれんしょう)。

灘蓮照-大山康晴 1970年 名人3

灘蓮照-大山康晴 1970年 名人31-1で迎えた第3局。こんな将棋に。

灘は早指しが得意で、NHK杯では2度優勝している。

こういう名前なのはお坊さんだから。でもエロ話が得意だった。

投了図

投了図そして184手、大山の勝ち。灘は入玉したが、駒数が不足している。

あとの将棋も大山が勝って、4―1で名人を防衛。17期目の名人位。

1970年、中原誠は22歳でA級棋士に。ついに夢の対戦カードA級での「升田幸三-中原誠戦」が実現。

升田幸三-中原誠戦 1970年

升田幸三-中原誠戦 1970年有名な将棋だ。升田幸三の「ひねり飛車」。当時升田はこの「9五歩型ひねり飛車」を得意としていた。

この将棋の観戦記を書いた東公平さんが、升田のこの43手目「7七飛」を高らかに絶賛してそれで有名になった。 僕もその読者として読んで(リアルタイムではないけれども)、感動した。

しかし冷静に見れば「7七飛」は言うほどすごい構想かといえば、そうでもないと思う。後手は7四歩からの逆襲を狙っているので、それに対抗するために7七飛~7六銀というのは、あまり見ない形とはいえ、発想としては自然である。「升田」だから大きく宣伝されて名手になった、という感じで、B級、C級の選手がいくらこういう手を指していても、ほとんど素通りされているのである。こういうところに朝日新聞の“宣伝力”が働いている気がしないでもない。大山名人だって、創造的な将棋をいっぱい指しているのだが、升田升田とそればかり宣伝されていて、大山名人のユニークな構想はけっこうあるのに、あまり語られていない。

「ひねり飛車」で中原誠を降した升田は、この1970年度のA級順位戦は6勝2敗。そして升田幸三は、同星の二上達也とのプレーオフを勝って、名人挑戦者となったのである。

升田幸三-二上達也 1970年 名人 挑決

升田幸三-二上達也 1970年 名人 挑決その将棋はこんな将棋。おお、確かに升田は“創造的”だった。

こうして、1971年の春行われた、53歳升田幸三と48歳大山康晴の名人戦は「升田式石田流」のシリーズとなり、世間のファンを大いに沸かせたのであった。升田-大山時代の最後のうつくしい煌めきであった。

4勝3敗で大山康晴が名人を防衛した。2-3からの逆転防衛だった。

そして重要なことは、1970年、この年は、郷田真隆、丸山忠久、羽生善治、森内俊之がこの世に生を受けた年でもあるのです。(生まれた順です。)

(後日注: 訂正 郷田真隆さんは1971年3月の生まれでした)

内藤国雄-大山康晴 1971年

内藤国雄-大山康晴 1971年1971年4月の対戦。つまり「大山-升田」の最後の名人戦が始まった頃の対戦。

内藤の“3手目2二角成”は、これが3度目。

大山は3五歩~3四銀~3三桂で、こういう形をつくった。

そして「向かい飛車」――かと思いきや、違った。

「中飛車」に。

しかも、4二玉。こっちに玉を運ぶ。

内藤は5六角と打った。これは8三角成と、3四角~2三銀の2つの狙いがある。これは後手も両方は防げない。

大山は4五角と角を合わす。以下、8三角成、2七角成で馬をつくり合う。

そうしてこんな図に。お互いの力が4筋、5筋に結集して、これからはじけ飛びそうな予感…。

この銀の打ち込みもすごい手だ。

しかしこれは大山ペースか。

投了図

投了図ああ…、大山名人の勝ち。 つよい…。

●●「●●●●」○●○「●●○●」●●○● 4勝13敗

そうして、1971年までの内藤国雄の対大山戦の対戦成績はこうなった。(「 」の内がタイトル戦)

いかん、やっぱり負けすぎだ。

1971年。若い中原誠にタイトル戦番勝負で3度負けていた大山名人だったが、1971年は根性を見せ、その苦手になりつつあった中原を相手に、王将戦を4-3で、王位戦も同じく4―3で防衛して、中原新時代の到来に抵抗を見せている。

升田幸三-中原誠戦 1971年

升田幸三-中原誠戦 1971年1971年12月、A級順位戦で再び升田の「ひねり飛車」。今度は後手の中原誠が9四歩として、升田幸三の得意形の「9五歩型ひねり飛車」を許していない。

今度は中原誠が勝って、この期は8戦全勝で名人挑戦者に。いよいよ中原の“名人獲り”である。

なお、A級順位戦の2位は升田幸三(←すごい)、3位は新A級八段の米長邦雄であった。

1972年の名人戦は、4―3で中原誠の逆転奪取。ついに新名人が誕生した。

これで中原は「名人」「十段」「棋聖」の3つを持ち、あとの2つは大山が持っていた。

名人戦の次、棋聖戦(前期)の挑戦者になったのは内藤国雄。これは中原が3―1で防衛。その第4局の内容を、少しだけ紹介します。

中原誠-内藤国雄 1972年 棋聖4

中原誠-内藤国雄 1972年 棋聖4「横歩取り空中戦法」。その終盤です。

中原誠が勝てそうな局面、5九玉と逃げていれば、優勢が維持できてそのまま勝ちになっていたと思われる。6九玉と逃げたのが失着とのこと。

というのは、5五歩、3二と、4七角打、4五飛、4九銀と迫って後手の勝ちになっていたから。5九玉としていれば、4九銀がなかったというわけ。

ところが内藤もこの順をはずし、5五歩とする前に先に4七角打と打った。それで中原はたすかった。4七角打、4五飛、5五歩に、中原は4八歩。

もうどっちがよいのか判らない。この将棋は、ここから長期戦になっていく。

126手目に、いま後手の内藤が6八金と打ったところ。後手は飛車を持っているので先手は相当恐いが、中原は自玉を放置して、5四銀!

以下、5八飛、3九玉、3八香、2八玉、7八金、4九金。

こうなってみると、内藤の5八飛は“はやまった”。5八飛と打たずに、4二桂、4五銀とし、7八金と金を取っておくのが正解だった。それならまだ“ねじりあい”は続いた。

ここで勝負が決まった。

王手竜取りがかかった。

中原名人が勝って、「棋聖位」を3―1で防衛です。

そして、次のタイトル戦は王位戦。これもまた内藤国雄が挑戦者に。「王位」は大山康晴である。

当時二冠王の大山との王位戦七番勝負は、1972年7月に始まった。さあ、どうなっただろうか。

次回『内藤大山定跡Ⅲ』に続く。 タイトル「王位」のゆくえは? “3手目2二角成”は出たのでしょうか?

内藤国雄の対大山康晴対戦成績(1971年まで)

●●「●●●●」○●○「●●○●」●●○● 4勝13敗

『内藤大山定跡Ⅰ 内藤国雄の「いきなり、2二角成」戦法』

『内藤大山定跡Ⅱ 大山康晴の 「筋違い角、and 振飛車」』

『内藤大山定跡Ⅲ 大山の「角交換振飛車」、そして内藤の王位獲得』

『内藤大山定跡Ⅳ 大山康晴の「角交換ダイレクト向かい飛車」』

『内藤大山定跡Ⅴ 「筋違い角戦法」の研究』

『内藤大山定跡Ⅵ 燃え尽きた闘将(前)』

『内藤大山定跡Ⅵ 燃え尽きた闘将(後)』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます