初手から「7六歩、3四歩、2二角成」から始まる将棋を“内藤大山定跡”と名付けてみました。

この作戦は、内藤国雄が対大山康晴用に使った作戦で、最初にこれをやったのが1970年6月の棋聖戦五番勝負第1局。この時、「棋聖」だったのが内藤さんで、挑戦者が大山さんです。この挑戦者が「名人」「十段」「王将」「王位」という当時の5つのタイトルのうちの4つを持っている巨人大山康晴だったので、内藤さんにとってはたいへんな事態でした。この棋聖位は、前年の12月に内藤国雄が初めて獲得したタイトルでした。

この棋聖戦五番勝負が始まる前までの内藤国雄の対大山康晴の成績は、こうでした。

●●●●●●○●○

その内容を簡単に見てみましょう。

まず、最初の2つの対戦は、大山の振り飛車で、このどちらの将棋も短手数で大山が勝ち。

まず、●● となりました。

次の4つは「王将戦七番勝負」です。これが内藤の初タイトル戦。内藤国雄はこの時29歳。

初挑戦ですからタイトルが獲れなかったとしても、また次があると思えばよいのですが、内藤さんは0-4で負け。1番も勝てなかった。大山が強いことはすでにわかっていたこととはいえ、1勝さえできなかったことは、やはり内藤さんにとってショックだったことでしょう。

その「王将戦」の第1局、第2局は、今度は内藤が飛車を振りました。大山名人の得意技「振り飛車」を封じるためには、自分が飛車を振ればよい、というわけか。内藤国雄は何でも指すタイプです。ところが、大山康晴は、(これは今では有名な話ですが)振り飛車以上に、「振り飛車退治」が大得意なのでした。

というわけで、内藤国雄、「王将戦」を2連敗。

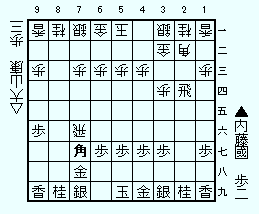

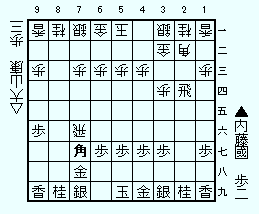

内藤国雄-大山康晴 1969年2月 王将3

内藤国雄-大山康晴 1969年2月 王将3

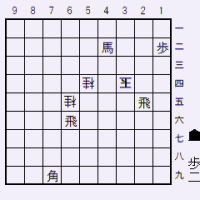

続いて第3局は、大山が飛車を振った。後手番の「中飛車」。

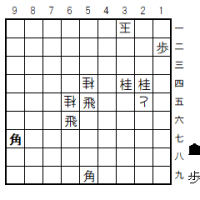

それが、序盤早々、こんなことになった。大山、6三玉。

どうしてこうなったか。

大山は、内藤の「9六歩」に「9四歩」と受けた手を反省している。こんなことになるならもっとはやく玉を囲うべきだったと。「6二玉」と上がるタイミングが悪かったということだ。なお、先手の「6六歩」に、後手が「6四歩」とするのは、しかたがない。というか、当時の常識として「6筋の位を居飛車側に無条件で取らせてはいけない」という鉄則のような思いが振り飛車側にはあったのです。最近は穴熊が多く、居飛車の「位取り戦法」そのものが減少したのでそういう感覚も忘れられてきていますが。大山名人はとくに、居飛車の6筋や7筋の「位取り」を警戒していたといいます。

それならと、対大山康晴戦になると「なにがなんでも位取り」という方針で戦ったのが米長邦雄。ということで、「米長-大山戦」の位取り将棋を調べてみるのも面白いかと思います。それは別の話になる。

さて、そういうわけで後手の「6四歩」はこう指すべきとのことですが、すると「9七角」には「6三玉」と上がるしかない。その大山の「6三玉」を見て、内藤は6八飛からの玉頭の攻めをねらいましたが…

面白いですね、後手の「囲い」。

結局、しかし内藤さんは玉頭攻撃を自重しました。何時間も考えたのですが、どうにも成算が持てなかったようです。

大山名人の方も、「しまったなあ」とは思っていて、でも7三桂と跳ねるところまできたので、これですぐに玉頭からつぶされることは避けられたとホッとしたところ。

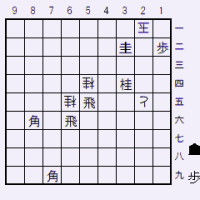

それでもまだ、この玉型ですから、「8八玉」としたここが、内藤国雄の仕掛けのチャンスでした。

図で、大山は8三銀と指したのですが、これは次に7二玉から玉の整備をする予定です。その前に、先手は仕掛けるのが正解でした。3五歩、同歩、同銀、3七歩、同飛、1五角、3八飛、4八角成、同飛、3五飛、3七歩、2五飛、2八歩、というような展開になるが、玉形を考えればこれは先手に分のある戦いだった。

ところが、内藤は仕掛けず、6八角。大山、7二玉。そこで3五歩と内藤は仕掛けた。

どうも仕掛けのタイミングが遅れたようである。

結果は、大山康晴が勝って王将戦3連勝。

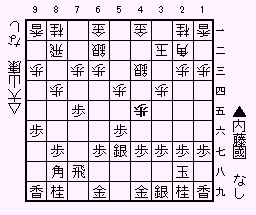

大山康晴-内藤国雄 1969年2月 王将4

大山康晴-内藤国雄 1969年2月 王将4

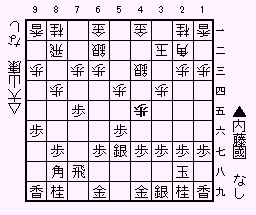

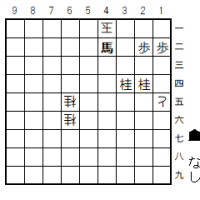

追いつめられた内藤国雄。第4局でとった内藤の作戦は「鳥刺し」。

これは図のように、対振り飛車戦で、居飛車側が角道を開けず、すなわち「3三歩型」のままで引き角にして戦う戦法。古くから、香落ち下手で用いられていた作戦だが、これを平手戦で使ったのは内藤国雄のこの対局が最初のようである。

しかしこれも大山康晴名人には通用しなかった。こうして内藤の初タイトル戦は、0勝4敗で終了したのである。

●●●●●● こうなった。

内藤、対大山戦6連敗である。

ふつうに戦っていたのでは、大山康晴には勝てない。勝つために、どうしたらよいか。大山の弱点はどこか。

若く闘志のあった内藤国雄は、考え、苦悶したに違いない。

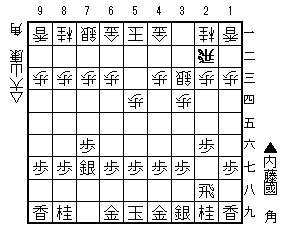

内藤国雄-大山康晴 1969年5月

内藤国雄-大山康晴 1969年5月

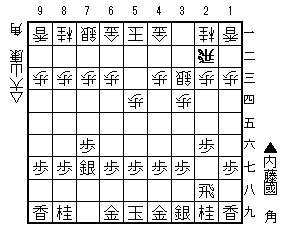

この将棋は、初手より、「7六歩、3四歩、9六歩、8四歩、2六歩」から始まって、図のようになった。これは「9六歩型」の「後手横歩取り」である。

実は、内藤国雄の「横歩取り3三角空中戦法」は、この大山戦から始まったのである。(この将棋は「9六歩型」なので、「7七角戦法」になっているが。)

内藤は、大山名人が「相振り飛車」を好まない、と見た。それで「7六歩、3四歩、9六歩」と様子を見て、大山が飛車を振るなら、自分も振って「相振り」に、そして大山名人が「8四歩」なら、内藤も居飛車で指す―――ということで、結果、大山の「横歩取り」という珍しい事態になったのである。

なお、この横歩取りに対する「3三角(7七)戦法」は内藤国雄の創始したものではない。古くからあるし、1960年代では内藤よりも前に、梶一郎、大友昇、小堀清一、吉田利勝などがこの「横歩取り3三角戦法」を用いている。

ただし、マイナー戦法だったその「横歩取り3三角戦法」を“空中戦法”という華のある名称をもらって有名にしたのは、内藤国雄の功績であるのは、これは間違いない。

筆者も、「内藤国雄の空中戦法」に心踊らされた一人である。(リアルタイムでではないが。)

「内藤-大山戦」の横歩取りの空中戦は、内藤国雄が制した。内藤はついに大山康晴から1勝を挙げたのだった。1969年5月のことだった。

●●●●●●○ やったー! ついに…初勝利!

当時のタイトルは5つ。そのうち名人を含む4つを大山康晴が持ち、あとの一つは中原誠が持っていた。

その中原誠がもつ「棋聖」のタイトルを賭けて、その挑戦者として1969年の暮れに名乗りを上げたのが内藤国雄である。中原は22歳、内藤は30歳だった。

その棋聖戦五番勝負の第1局は中原誠の勝ち。

内藤は得意戦法の「相掛かり」で、しかも先手番だったが、それを敗れた。いまだタイトル戦で“片目の開かない状態”だった。

中原誠-内藤国雄 1969年12月 棋聖2

中原誠-内藤国雄 1969年12月 棋聖2

ところが第2戦、内藤国雄が勝つ。これが有名な「横歩取り空中戦法」の誕生局とされている将棋です。

そして内藤さんのタイトル戦初勝利の一局。

内藤はこの勢いで、続く第3局、第4局も勝って、念願の初タイトル「棋聖位」に就くことになります。

こうしてみると、「横歩取り3三角戦法」が、内藤国雄になにか“とくべつな力”を与えてタイトルをもたらしたかのような印象です。

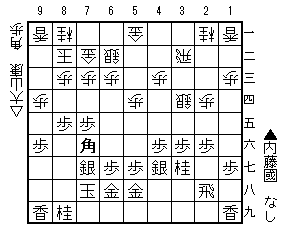

大山康晴-内藤国雄 1969年

大山康晴-内藤国雄 1969年

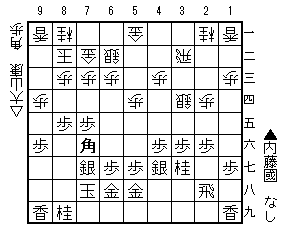

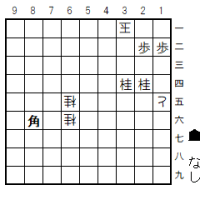

そしてこれは「大山・内藤戦」の8番目の対局。

これは後手(内藤)が工夫した出だしで、この図から「3三角成、同金」となって、そこから後手が2二飛と向かい飛車に構えれば、有名な「阪田流向かい飛車」である。

そういう作戦かと思いきや、違った。「3三角成」を後手内藤は「同桂」と取った。

さあ、どうなっただろう?

内藤国雄-大山康晴 1969年

内藤国雄-大山康晴 1969年

お互いに角を持ち合った「相居飛車の力戦」になった。

この将棋は大山の勝ち。

この将棋を見ても、内藤が大山に勝つために、毎回いろいろと策を練っていることがわかります。

勝ちたい、という気持ちがここに表われていて、面白い。

そして次の9番目の将棋は、内藤が勝ちました。戦型は先手内藤国雄の三間飛車。

内藤がどうやら「居飛車・振り飛車の対抗型」を避けていることがわかってくると、大山も警戒して安易に飛車先を突かなくなった。そして自分が先に飛車を振ると、内藤も振って「相振り飛車」にしてくることは目に見えている。だから大山名人は、「飛車先も突かず、飛車も振らず」で内藤の出方をうかがう。結果、一番多いのが、内藤国雄がこの図のように三間飛車に振って、大山康晴が居飛車で「位取り」という戦型である。

この戦型で内藤は大山から2勝目を挙げた。トータルでは負けているが、やっとここで気持ち的にも五分に闘える自信がついたことだろう。

この内藤の三間飛車が、その後の「大山・内藤戦」の一つの型となります。

30歳頃の内藤国雄が、なんどもタイトル挑戦しているその結果を見ても、相当に強かったことは間違いがない。しかしその内藤が、全力でぶつかっても2勝7敗(●●●●●●○●○)という巨大な壁――それが、“大山康晴”であった。

1970年6月、「棋聖」の内藤国雄に、「名人」「十段」「王将」「王位」をもつ大山康晴が挑戦する五番勝負が始まった。(当時の棋聖戦は1年2期制だったので、半年ごとに行われた。)

つまりこれに大山が勝てば、大山康晴はまた「五冠王」(全冠制覇)となる。大山がいくら強いとはいっても、もう47歳である。47歳にすべてのタイトルを取らせておくというのも、これは困ったことだ。

なお、この棋聖戦の挑戦者決定戦の取組カードは「大山康晴-山田道美」であった。振り飛車でこれを大山が勝ったのだが、この対局が山田道美の公式戦の絶局となった。山田が、この対局の1カ月後に急死したのである。特発性血小板減少性紫斑病という診断だったが、これは通常は死に至るような病気ではないそうである。しかし、実際、死んだのだ。山田道美は、「打倒大山!」に燃えていた男だった。

山田道美の死は1970年の6月18日。

そして「内藤-大山」の棋聖戦第1局は、その翌日6月19日に行われた。

その将棋をこれからお伝えします。

以上、前置きがえらく長くなったが、名局ですよ。

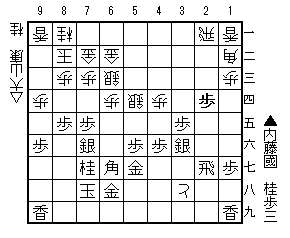

内藤国雄-大山康晴 1970年 棋聖1

内藤国雄-大山康晴 1970年 棋聖1

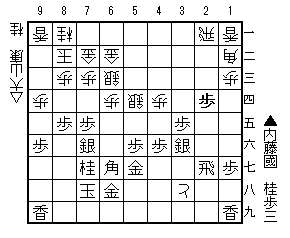

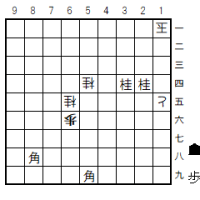

▲7六歩 △3四歩 ▲2二角成(図)

△同銀 ▲2六歩 △3三銀 ▲8八銀 △5四歩

内藤、いきなり3手目に“2二角成”!

これはシロウト的発想で、角換わりの苦手そうな相手に、一手損になるけれども、角交換、という手。大山康晴は元々は居飛車党だったし、別に苦手というほど角交換の相居飛車将棋が指せないわけではない。内藤もそれはわかってはいても、とにかく、「大山の振り飛車は強すぎてかなわん」ということだろう。

棋聖戦五番勝負という大舞台でこれをやるには度胸がいる。そこに内藤の“若さ”と“闘志”が見えて、楽しい。

内藤以前に、この3手目“2二角成”を指した人はいないわけではないようだが、ほとんどいないといってよい。

▲7七銀 △2二飛

大山名人はここで5四歩。工夫の一手である。

理屈から言えば、内藤の3手目“2二角成”は、単なる一手損になる。もし後手が相居飛車を選択したならば。しかしその場合は、先手の内藤が振り飛車にした可能性もある。

とにかく、大山名人は「角交換振飛車」を選択したのだ。

このタイミングで5四歩と突けば、先手からの5三角の打ち込みはない。(4二角と合わせて無効である。)

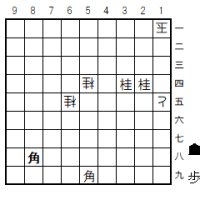

▲3八銀 △6二玉 ▲6八玉 △7二玉 ▲4六歩 △6二銀 ▲3六歩 △4四銀

▲4七銀 △3五歩

そうして、2二飛。

5四歩とせずに2二だと、6五角があるが、それを「5四歩」が消している。

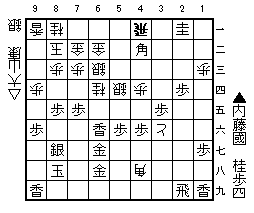

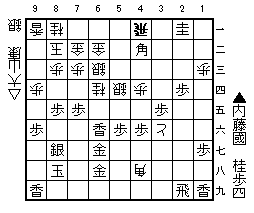

▲3五同歩 △同銀 ▲3六歩 △4四銀 ▲7八玉 △2四歩 ▲9六歩 △9四歩

▲6八金 △8二玉 ▲7五歩 △7二金 ▲5八金上 △3三銀 ▲3七桂 △3四銀

▲8六歩 △5一金 ▲8五歩 △3二飛 ▲7六角

まさしくこれは、今流行の「角交換振飛車」。

ただし、現代の視点から見て、後手の6二銀型の囲いにやや不安ありという感じ。

△6四歩 ▲5四角 △6三銀 ▲7六角 △5二金 ▲2五歩 △同歩

▲6六歩 △2二飛 ▲6七角 △1二角

内藤の7六角は、後手の5一金の手をとがめて、好手だった。これで後手は5四の歩を守りにくい。

ここから戦いが始まった。

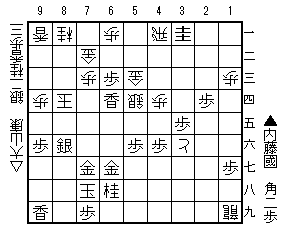

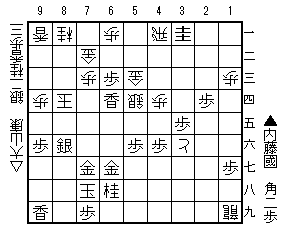

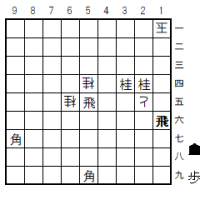

▲2九飛 △4四歩 ▲7六銀 △4三銀 ▲7七桂 △2四飛 ▲5六歩 △3三桂

▲5七金直 △2一飛 ▲6五歩 △同歩 ▲同銀 △6四歩 ▲7六銀 △2六歩

▲2八歩 △6二金左 ▲3五歩 △3八歩 ▲3六銀 △2七歩成 ▲同歩 △2六歩

▲同歩 △3九歩成 ▲2七飛 △3八と ▲2五桂 △同桂 ▲同歩 △5四銀左 ▲2四歩

大山は1二角と打った。ここでは先手がやや指しやすい形勢。

といっても、ほぼ互角に近い。勝負は、これからだ。

△6五桂 ▲同桂 △同歩 ▲2三桂 △6四桂 ▲8七銀 △5一飛

先手は2四歩と歩を伸ばした。次に2三桂と後手の飛車角を封じる手がある。

後手大山はどうするのか。

6五桂と指した。同桂、同歩となって、なにがどうなったのか。

6五の歩が伸びて、先手玉に迫ったこと、6四のスペースが空いてここに桂馬が打てるようになったこと。――なるほど、6五桂は感心の一手である。

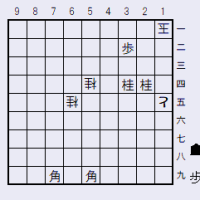

▲8八玉 △2一角 ▲1一桂成 △6六歩

5一飛がまた好手。

ここで先手が2一成桂なら、その瞬間、後手の角のにらみがが先手玉に直通する形なので、5六桂、1二成桂、6八桂成で、先手陣は壊滅する。

そこで内藤は8八玉だが、2一角がまた先手陣ににらみを利かせている。

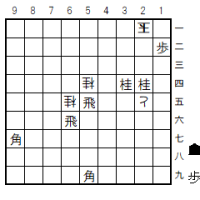

▲2一成桂 △6七歩成 ▲同金寄 △4八角 ▲6六香 △3七と ▲2九飛 △3六と

▲4二角 △4一飛

後手、好調。

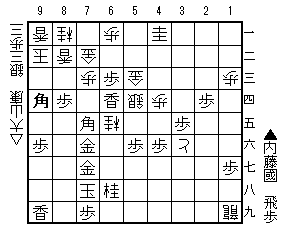

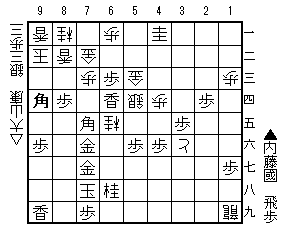

▲6四角成 △同銀 ▲同香 △5三金 ▲7六桂 △7五角成 ▲8四歩 △同歩

▲8三歩 △同玉 ▲8五歩 △同馬 ▲6三歩 △6一歩 ▲7七金上

ところが、大山が間違えた。4一飛では、2一飛と成桂を取るのが正着だった。以下、6四香、7五角成、6三香成、4二馬、7二成香、同金と進みそうだが、これは後手良しだった。

大山の4一飛は、角取りを見せて、先手の攻めを細くしていこうとする手。

しかし6四角成 、同銀、同香となって、歩がない後手は5三金とかわす。これは次に6四金を見ているが、内藤は7六桂。その香車を助けつつ、8筋の攻めもねらう。

「玉頭戦」をどちらが制すかという将棋になった。

△4七角 ▲7九飛 △5八角成 ▲7八飛 △6九馬 ▲8六銀 △7八馬 ▲同玉 △2八飛

▲6八桂 △7四馬 ▲7五銀打 △2九飛成 ▲7九歩

7七金と上がった手が好手で、これは先手がペースをつかんだようだ。

△1九龍 ▲8四銀 △同馬 ▲同桂 △同玉 ▲3一成桂

飛車と角の交換となったが、その代償に、先手は玉頭に厚みを築く。

素人目にも、先手が良さそうだと映るが、どう決めるか、となるとむつかしい。

内藤は、8四銀、同馬、同桂、同玉と後手の玉を裸にして、3一成桂。

これがうまい手だった。

△8五歩 ▲同銀 △同玉 ▲4一成桂 △7四玉 ▲7六金右 △8二香

この成桂が活躍するとは…!

取ると、4二角だ。

大山は8五歩。 内藤、これを同銀と取って、飛車を取る。なるほど、これで勝ちなのかと思いきや、これを大山は凌ぐのである。

だから内藤の8五同銀では、6六角と打つのがよかった。それから飛車を取ればよい。それで先手の勝ちが決まっていた。

▲8四歩 △6五桂 ▲8五角 △8四玉 ▲7五角 △8三玉 ▲8四歩 △9二玉

▲9四角

恐るべし、大山康晴。

図の8二香で、後手玉は受かっているのである。なんということだ。

△8四香 ▲同角 △7七桂成 ▲同金 △8三銀 ▲6六角 △9四銀 ▲8四桂

角の頭は丸い。8四香から、8三銀~9四銀となって、後手玉は安全になった。

△8三玉 ▲7二桂成 △6九角

8四桂に、8三玉と逃げれば、7二桂成は王手ではない。

大山に攻めの手番がまわった。

▲8九玉 △8八銀 ▲同玉 △8七歩 ▲同金 △同角成 ▲同玉 △8六歩

▲同玉 △8五金 ▲8七玉 △8六歩 ▲7八玉 △8七銀 ▲6七玉 △7六金打

▲5八玉 △6六金 ▲8二飛 △7四玉

投了図

投了図

まで188手で後手の勝ち

コクのある、いい将棋でしたね。

このように棋聖戦五番勝負の第1局は、内藤国雄が3手目“2二角成”という、対大山康晴限定の奇策を取りましたが、その結果、大山の「角交換振飛車」という、昔はほとんど見られなかった戦型が出現しました。

しかも内藤国雄は、大山康晴との対戦で何度もこれを用い、そのたびに後手の大山さんが工夫をしてユニークな将棋となっています。

この棋聖戦の第3局もやはり内藤さんの3手目“2二角成”から、後手大山の「角交換振飛車」となりました。次回はその将棋を紹介します。

『内藤大山定跡Ⅰ 内藤国雄の「いきなり、2二角成」戦法』

『内藤大山定跡Ⅱ 大山康晴の 「筋違い角、and 振飛車」』

『内藤大山定跡Ⅲ 大山の「角交換振飛車」、そして内藤の王位獲得』

『内藤大山定跡Ⅳ 大山康晴の「角交換ダイレクト向かい飛車」』

『内藤大山定跡Ⅴ 「筋違い角戦法」の研究』

『内藤大山定跡Ⅵ 燃え尽きた闘将(前)』

『内藤大山定跡Ⅵ 燃え尽きた闘将(後)』

この作戦は、内藤国雄が対大山康晴用に使った作戦で、最初にこれをやったのが1970年6月の棋聖戦五番勝負第1局。この時、「棋聖」だったのが内藤さんで、挑戦者が大山さんです。この挑戦者が「名人」「十段」「王将」「王位」という当時の5つのタイトルのうちの4つを持っている巨人大山康晴だったので、内藤さんにとってはたいへんな事態でした。この棋聖位は、前年の12月に内藤国雄が初めて獲得したタイトルでした。

この棋聖戦五番勝負が始まる前までの内藤国雄の対大山康晴の成績は、こうでした。

●●●●●●○●○

その内容を簡単に見てみましょう。

まず、最初の2つの対戦は、大山の振り飛車で、このどちらの将棋も短手数で大山が勝ち。

まず、●● となりました。

次の4つは「王将戦七番勝負」です。これが内藤の初タイトル戦。内藤国雄はこの時29歳。

初挑戦ですからタイトルが獲れなかったとしても、また次があると思えばよいのですが、内藤さんは0-4で負け。1番も勝てなかった。大山が強いことはすでにわかっていたこととはいえ、1勝さえできなかったことは、やはり内藤さんにとってショックだったことでしょう。

その「王将戦」の第1局、第2局は、今度は内藤が飛車を振りました。大山名人の得意技「振り飛車」を封じるためには、自分が飛車を振ればよい、というわけか。内藤国雄は何でも指すタイプです。ところが、大山康晴は、(これは今では有名な話ですが)振り飛車以上に、「振り飛車退治」が大得意なのでした。

というわけで、内藤国雄、「王将戦」を2連敗。

内藤国雄-大山康晴 1969年2月 王将3

内藤国雄-大山康晴 1969年2月 王将3続いて第3局は、大山が飛車を振った。後手番の「中飛車」。

それが、序盤早々、こんなことになった。大山、6三玉。

どうしてこうなったか。

大山は、内藤の「9六歩」に「9四歩」と受けた手を反省している。こんなことになるならもっとはやく玉を囲うべきだったと。「6二玉」と上がるタイミングが悪かったということだ。なお、先手の「6六歩」に、後手が「6四歩」とするのは、しかたがない。というか、当時の常識として「6筋の位を居飛車側に無条件で取らせてはいけない」という鉄則のような思いが振り飛車側にはあったのです。最近は穴熊が多く、居飛車の「位取り戦法」そのものが減少したのでそういう感覚も忘れられてきていますが。大山名人はとくに、居飛車の6筋や7筋の「位取り」を警戒していたといいます。

それならと、対大山康晴戦になると「なにがなんでも位取り」という方針で戦ったのが米長邦雄。ということで、「米長-大山戦」の位取り将棋を調べてみるのも面白いかと思います。それは別の話になる。

さて、そういうわけで後手の「6四歩」はこう指すべきとのことですが、すると「9七角」には「6三玉」と上がるしかない。その大山の「6三玉」を見て、内藤は6八飛からの玉頭の攻めをねらいましたが…

面白いですね、後手の「囲い」。

結局、しかし内藤さんは玉頭攻撃を自重しました。何時間も考えたのですが、どうにも成算が持てなかったようです。

大山名人の方も、「しまったなあ」とは思っていて、でも7三桂と跳ねるところまできたので、これですぐに玉頭からつぶされることは避けられたとホッとしたところ。

それでもまだ、この玉型ですから、「8八玉」としたここが、内藤国雄の仕掛けのチャンスでした。

図で、大山は8三銀と指したのですが、これは次に7二玉から玉の整備をする予定です。その前に、先手は仕掛けるのが正解でした。3五歩、同歩、同銀、3七歩、同飛、1五角、3八飛、4八角成、同飛、3五飛、3七歩、2五飛、2八歩、というような展開になるが、玉形を考えればこれは先手に分のある戦いだった。

ところが、内藤は仕掛けず、6八角。大山、7二玉。そこで3五歩と内藤は仕掛けた。

どうも仕掛けのタイミングが遅れたようである。

結果は、大山康晴が勝って王将戦3連勝。

大山康晴-内藤国雄 1969年2月 王将4

大山康晴-内藤国雄 1969年2月 王将4追いつめられた内藤国雄。第4局でとった内藤の作戦は「鳥刺し」。

これは図のように、対振り飛車戦で、居飛車側が角道を開けず、すなわち「3三歩型」のままで引き角にして戦う戦法。古くから、香落ち下手で用いられていた作戦だが、これを平手戦で使ったのは内藤国雄のこの対局が最初のようである。

しかしこれも大山康晴名人には通用しなかった。こうして内藤の初タイトル戦は、0勝4敗で終了したのである。

●●●●●● こうなった。

内藤、対大山戦6連敗である。

ふつうに戦っていたのでは、大山康晴には勝てない。勝つために、どうしたらよいか。大山の弱点はどこか。

若く闘志のあった内藤国雄は、考え、苦悶したに違いない。

内藤国雄-大山康晴 1969年5月

内藤国雄-大山康晴 1969年5月この将棋は、初手より、「7六歩、3四歩、9六歩、8四歩、2六歩」から始まって、図のようになった。これは「9六歩型」の「後手横歩取り」である。

実は、内藤国雄の「横歩取り3三角空中戦法」は、この大山戦から始まったのである。(この将棋は「9六歩型」なので、「7七角戦法」になっているが。)

内藤は、大山名人が「相振り飛車」を好まない、と見た。それで「7六歩、3四歩、9六歩」と様子を見て、大山が飛車を振るなら、自分も振って「相振り」に、そして大山名人が「8四歩」なら、内藤も居飛車で指す―――ということで、結果、大山の「横歩取り」という珍しい事態になったのである。

なお、この横歩取りに対する「3三角(7七)戦法」は内藤国雄の創始したものではない。古くからあるし、1960年代では内藤よりも前に、梶一郎、大友昇、小堀清一、吉田利勝などがこの「横歩取り3三角戦法」を用いている。

ただし、マイナー戦法だったその「横歩取り3三角戦法」を“空中戦法”という華のある名称をもらって有名にしたのは、内藤国雄の功績であるのは、これは間違いない。

筆者も、「内藤国雄の空中戦法」に心踊らされた一人である。(リアルタイムでではないが。)

「内藤-大山戦」の横歩取りの空中戦は、内藤国雄が制した。内藤はついに大山康晴から1勝を挙げたのだった。1969年5月のことだった。

●●●●●●○ やったー! ついに…初勝利!

当時のタイトルは5つ。そのうち名人を含む4つを大山康晴が持ち、あとの一つは中原誠が持っていた。

その中原誠がもつ「棋聖」のタイトルを賭けて、その挑戦者として1969年の暮れに名乗りを上げたのが内藤国雄である。中原は22歳、内藤は30歳だった。

その棋聖戦五番勝負の第1局は中原誠の勝ち。

内藤は得意戦法の「相掛かり」で、しかも先手番だったが、それを敗れた。いまだタイトル戦で“片目の開かない状態”だった。

中原誠-内藤国雄 1969年12月 棋聖2

中原誠-内藤国雄 1969年12月 棋聖2ところが第2戦、内藤国雄が勝つ。これが有名な「横歩取り空中戦法」の誕生局とされている将棋です。

そして内藤さんのタイトル戦初勝利の一局。

内藤はこの勢いで、続く第3局、第4局も勝って、念願の初タイトル「棋聖位」に就くことになります。

こうしてみると、「横歩取り3三角戦法」が、内藤国雄になにか“とくべつな力”を与えてタイトルをもたらしたかのような印象です。

大山康晴-内藤国雄 1969年

大山康晴-内藤国雄 1969年そしてこれは「大山・内藤戦」の8番目の対局。

これは後手(内藤)が工夫した出だしで、この図から「3三角成、同金」となって、そこから後手が2二飛と向かい飛車に構えれば、有名な「阪田流向かい飛車」である。

そういう作戦かと思いきや、違った。「3三角成」を後手内藤は「同桂」と取った。

さあ、どうなっただろう?

内藤国雄-大山康晴 1969年

内藤国雄-大山康晴 1969年お互いに角を持ち合った「相居飛車の力戦」になった。

この将棋は大山の勝ち。

この将棋を見ても、内藤が大山に勝つために、毎回いろいろと策を練っていることがわかります。

勝ちたい、という気持ちがここに表われていて、面白い。

そして次の9番目の将棋は、内藤が勝ちました。戦型は先手内藤国雄の三間飛車。

内藤がどうやら「居飛車・振り飛車の対抗型」を避けていることがわかってくると、大山も警戒して安易に飛車先を突かなくなった。そして自分が先に飛車を振ると、内藤も振って「相振り飛車」にしてくることは目に見えている。だから大山名人は、「飛車先も突かず、飛車も振らず」で内藤の出方をうかがう。結果、一番多いのが、内藤国雄がこの図のように三間飛車に振って、大山康晴が居飛車で「位取り」という戦型である。

この戦型で内藤は大山から2勝目を挙げた。トータルでは負けているが、やっとここで気持ち的にも五分に闘える自信がついたことだろう。

この内藤の三間飛車が、その後の「大山・内藤戦」の一つの型となります。

30歳頃の内藤国雄が、なんどもタイトル挑戦しているその結果を見ても、相当に強かったことは間違いがない。しかしその内藤が、全力でぶつかっても2勝7敗(●●●●●●○●○)という巨大な壁――それが、“大山康晴”であった。

1970年6月、「棋聖」の内藤国雄に、「名人」「十段」「王将」「王位」をもつ大山康晴が挑戦する五番勝負が始まった。(当時の棋聖戦は1年2期制だったので、半年ごとに行われた。)

つまりこれに大山が勝てば、大山康晴はまた「五冠王」(全冠制覇)となる。大山がいくら強いとはいっても、もう47歳である。47歳にすべてのタイトルを取らせておくというのも、これは困ったことだ。

なお、この棋聖戦の挑戦者決定戦の取組カードは「大山康晴-山田道美」であった。振り飛車でこれを大山が勝ったのだが、この対局が山田道美の公式戦の絶局となった。山田が、この対局の1カ月後に急死したのである。特発性血小板減少性紫斑病という診断だったが、これは通常は死に至るような病気ではないそうである。しかし、実際、死んだのだ。山田道美は、「打倒大山!」に燃えていた男だった。

山田道美の死は1970年の6月18日。

そして「内藤-大山」の棋聖戦第1局は、その翌日6月19日に行われた。

その将棋をこれからお伝えします。

以上、前置きがえらく長くなったが、名局ですよ。

内藤国雄-大山康晴 1970年 棋聖1

内藤国雄-大山康晴 1970年 棋聖1▲7六歩 △3四歩 ▲2二角成(図)

△同銀 ▲2六歩 △3三銀 ▲8八銀 △5四歩

内藤、いきなり3手目に“2二角成”!

これはシロウト的発想で、角換わりの苦手そうな相手に、一手損になるけれども、角交換、という手。大山康晴は元々は居飛車党だったし、別に苦手というほど角交換の相居飛車将棋が指せないわけではない。内藤もそれはわかってはいても、とにかく、「大山の振り飛車は強すぎてかなわん」ということだろう。

棋聖戦五番勝負という大舞台でこれをやるには度胸がいる。そこに内藤の“若さ”と“闘志”が見えて、楽しい。

内藤以前に、この3手目“2二角成”を指した人はいないわけではないようだが、ほとんどいないといってよい。

▲7七銀 △2二飛

大山名人はここで5四歩。工夫の一手である。

理屈から言えば、内藤の3手目“2二角成”は、単なる一手損になる。もし後手が相居飛車を選択したならば。しかしその場合は、先手の内藤が振り飛車にした可能性もある。

とにかく、大山名人は「角交換振飛車」を選択したのだ。

このタイミングで5四歩と突けば、先手からの5三角の打ち込みはない。(4二角と合わせて無効である。)

▲3八銀 △6二玉 ▲6八玉 △7二玉 ▲4六歩 △6二銀 ▲3六歩 △4四銀

▲4七銀 △3五歩

そうして、2二飛。

5四歩とせずに2二だと、6五角があるが、それを「5四歩」が消している。

▲3五同歩 △同銀 ▲3六歩 △4四銀 ▲7八玉 △2四歩 ▲9六歩 △9四歩

▲6八金 △8二玉 ▲7五歩 △7二金 ▲5八金上 △3三銀 ▲3七桂 △3四銀

▲8六歩 △5一金 ▲8五歩 △3二飛 ▲7六角

まさしくこれは、今流行の「角交換振飛車」。

ただし、現代の視点から見て、後手の6二銀型の囲いにやや不安ありという感じ。

△6四歩 ▲5四角 △6三銀 ▲7六角 △5二金 ▲2五歩 △同歩

▲6六歩 △2二飛 ▲6七角 △1二角

内藤の7六角は、後手の5一金の手をとがめて、好手だった。これで後手は5四の歩を守りにくい。

ここから戦いが始まった。

▲2九飛 △4四歩 ▲7六銀 △4三銀 ▲7七桂 △2四飛 ▲5六歩 △3三桂

▲5七金直 △2一飛 ▲6五歩 △同歩 ▲同銀 △6四歩 ▲7六銀 △2六歩

▲2八歩 △6二金左 ▲3五歩 △3八歩 ▲3六銀 △2七歩成 ▲同歩 △2六歩

▲同歩 △3九歩成 ▲2七飛 △3八と ▲2五桂 △同桂 ▲同歩 △5四銀左 ▲2四歩

大山は1二角と打った。ここでは先手がやや指しやすい形勢。

といっても、ほぼ互角に近い。勝負は、これからだ。

△6五桂 ▲同桂 △同歩 ▲2三桂 △6四桂 ▲8七銀 △5一飛

先手は2四歩と歩を伸ばした。次に2三桂と後手の飛車角を封じる手がある。

後手大山はどうするのか。

6五桂と指した。同桂、同歩となって、なにがどうなったのか。

6五の歩が伸びて、先手玉に迫ったこと、6四のスペースが空いてここに桂馬が打てるようになったこと。――なるほど、6五桂は感心の一手である。

▲8八玉 △2一角 ▲1一桂成 △6六歩

5一飛がまた好手。

ここで先手が2一成桂なら、その瞬間、後手の角のにらみがが先手玉に直通する形なので、5六桂、1二成桂、6八桂成で、先手陣は壊滅する。

そこで内藤は8八玉だが、2一角がまた先手陣ににらみを利かせている。

▲2一成桂 △6七歩成 ▲同金寄 △4八角 ▲6六香 △3七と ▲2九飛 △3六と

▲4二角 △4一飛

後手、好調。

▲6四角成 △同銀 ▲同香 △5三金 ▲7六桂 △7五角成 ▲8四歩 △同歩

▲8三歩 △同玉 ▲8五歩 △同馬 ▲6三歩 △6一歩 ▲7七金上

ところが、大山が間違えた。4一飛では、2一飛と成桂を取るのが正着だった。以下、6四香、7五角成、6三香成、4二馬、7二成香、同金と進みそうだが、これは後手良しだった。

大山の4一飛は、角取りを見せて、先手の攻めを細くしていこうとする手。

しかし6四角成 、同銀、同香となって、歩がない後手は5三金とかわす。これは次に6四金を見ているが、内藤は7六桂。その香車を助けつつ、8筋の攻めもねらう。

「玉頭戦」をどちらが制すかという将棋になった。

△4七角 ▲7九飛 △5八角成 ▲7八飛 △6九馬 ▲8六銀 △7八馬 ▲同玉 △2八飛

▲6八桂 △7四馬 ▲7五銀打 △2九飛成 ▲7九歩

7七金と上がった手が好手で、これは先手がペースをつかんだようだ。

△1九龍 ▲8四銀 △同馬 ▲同桂 △同玉 ▲3一成桂

飛車と角の交換となったが、その代償に、先手は玉頭に厚みを築く。

素人目にも、先手が良さそうだと映るが、どう決めるか、となるとむつかしい。

内藤は、8四銀、同馬、同桂、同玉と後手の玉を裸にして、3一成桂。

これがうまい手だった。

△8五歩 ▲同銀 △同玉 ▲4一成桂 △7四玉 ▲7六金右 △8二香

この成桂が活躍するとは…!

取ると、4二角だ。

大山は8五歩。 内藤、これを同銀と取って、飛車を取る。なるほど、これで勝ちなのかと思いきや、これを大山は凌ぐのである。

だから内藤の8五同銀では、6六角と打つのがよかった。それから飛車を取ればよい。それで先手の勝ちが決まっていた。

▲8四歩 △6五桂 ▲8五角 △8四玉 ▲7五角 △8三玉 ▲8四歩 △9二玉

▲9四角

恐るべし、大山康晴。

図の8二香で、後手玉は受かっているのである。なんということだ。

△8四香 ▲同角 △7七桂成 ▲同金 △8三銀 ▲6六角 △9四銀 ▲8四桂

角の頭は丸い。8四香から、8三銀~9四銀となって、後手玉は安全になった。

△8三玉 ▲7二桂成 △6九角

8四桂に、8三玉と逃げれば、7二桂成は王手ではない。

大山に攻めの手番がまわった。

▲8九玉 △8八銀 ▲同玉 △8七歩 ▲同金 △同角成 ▲同玉 △8六歩

▲同玉 △8五金 ▲8七玉 △8六歩 ▲7八玉 △8七銀 ▲6七玉 △7六金打

▲5八玉 △6六金 ▲8二飛 △7四玉

投了図

投了図まで188手で後手の勝ち

コクのある、いい将棋でしたね。

このように棋聖戦五番勝負の第1局は、内藤国雄が3手目“2二角成”という、対大山康晴限定の奇策を取りましたが、その結果、大山の「角交換振飛車」という、昔はほとんど見られなかった戦型が出現しました。

しかも内藤国雄は、大山康晴との対戦で何度もこれを用い、そのたびに後手の大山さんが工夫をしてユニークな将棋となっています。

この棋聖戦の第3局もやはり内藤さんの3手目“2二角成”から、後手大山の「角交換振飛車」となりました。次回はその将棋を紹介します。

『内藤大山定跡Ⅰ 内藤国雄の「いきなり、2二角成」戦法』

『内藤大山定跡Ⅱ 大山康晴の 「筋違い角、and 振飛車」』

『内藤大山定跡Ⅲ 大山の「角交換振飛車」、そして内藤の王位獲得』

『内藤大山定跡Ⅳ 大山康晴の「角交換ダイレクト向かい飛車」』

『内藤大山定跡Ⅴ 「筋違い角戦法」の研究』

『内藤大山定跡Ⅵ 燃え尽きた闘将(前)』

『内藤大山定跡Ⅵ 燃え尽きた闘将(後)』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます