ケワタガモ、というカモがいるらしい。

それを知ったのは先週読んでいたある小説の中に、ハンスという男(アイスランド人)が出てきて、その男が「ケワタガモ猟」によって生計を立てている猟師だというのだった。その本のタイトルは『地底旅行』。SFの父とも呼ばれるジュール・ベルヌ(1828-1905、フランス人)の作品である。

そして今週はまた図書館で借りてきたべつの本の中にこのケワタガモが出てきた。その本は『ノーザンライツ』。ノーザンライツとは「北極光」という意味で、この本の著者はアラスカの写真で知られる星野道夫。この本のはじめの3分の1を読んだところで「この本、欲しい!」と僕は思った。それでネット書店のアマゾンで買おうと思ったが、まてよ、近所の本屋にありそうな気がする、と本屋に行ってみたら、まるで僕を待っていたかのように(笑)そこにあったので買ってきたのだった。

では、ケワタガモの話。

「ケワタ」とは「毛綿」である。日本にはいないのに日本名が付いている。英語ではeider(アイダー)という名のようで、北極圏に生きる渡り鳥だ。

アイスランドや、ノルウェーには、初夏にこのケワタガモがやって来て、フィヨルドの岩場に巣を作る。巣が完成するとメス鳥が、自分の柔らかい羽毛をむしりとって巣の中に敷きつめる。するとすぐにケワタガモ漁師がやってきてその巣を奪い取り、「羽毛」として商品にする。羽毛をとられてしまったケワタガモはまた一から巣をつくりなおすことになる。つくったらまた猟師がとる。これが何度かくり返される。ついにメスが赤裸になると、今度はオス鳥が自分の羽毛をむしる。ところがオス鳥の羽毛は硬くて粗く商品価値がないので、猟師はそこまでは奪わない。そうして巣は完成して、メスが卵を産み、ヒナがかえって、翌年また「羽毛」の収穫がくり返されるわけだ。だから「ケワタガモ猟」といっても、この場合、カモを獲るわけではないのだ。

以上は『地底旅行』に書いてあった。これを読んで僕は、日本の『鶴の恩返し』を思い浮かべたのであった。カモの立場に立ってみれば最初からオスが羽毛をむしりゃあいいのだが、もしそれをしたら、ケワタガモ猟師はおまんまの食いあげだ。猟師はケワタガモによって生かされているというわけだ。

僕は「ケワタガモ」という名が妙に記憶に残って、よし、どんな姿のカモかあとで調べよう、と思っていたのだ。このカモの巣の「アイダー羽毛」は、羽毛の中でも最高級なんですってよ。

『ノーザンライツ』は素敵な本だ。この本の中には、アラスカに関わる個性ある人々のことが語られている。数十年前のことが記されているのだけれど、まるで数百年前の神話の中に生きる人々のように感じられてくる。

この中に、アラスカを核実験場にするという計画がかつてあり、それと戦ったアラスカの人々の歴史が書かれているのだが、「ケワタガモ」の話はその中に数行、登場する。

ある一人の村人がケワタガモを撃って逮捕されるという事件が起った。なぜ逮捕されたかというと、1961年にアメリカ、カナダ、メキシコの間で、国際渡り鳥条約というものが施行され、獲ってはいけないことに決められたからである。しかしこの条約は、その地で暮らすエスキモーの人々のことを無視して、白人のスポーツハンティングのことを考えてつくられた条約であった。それが生活に直結する彼らにとってはたまったものではない。彼らは、怒っていた。1961年11月15日、極北の原地に散りぢりに生きてきたエスキモーの人々が、その歴史上初めて、一つの目的のために集まったのであった。ケワタガモの事件と、核実験計画問題がそのきっかけだった。

そういうことがこの本に書かれていた。ケワタガモについてはそれ以上は書かれていないが、どうやら20世紀のアラスカ北極圏では、「アイダー羽毛」は、ケワタガモを銃で撃ってとるらしい、とこれを読んで知る。とって羽毛をむしるのだろう。それにくらべ、上の19世紀のジュール・ベルヌの時代のアイスランドのケワタガモ猟はほのぼのしていてユーモラスだ。カモが自分で羽毛をむしるのだから。人間も崖を登るわけだから実際はたいへんなのだけれど。

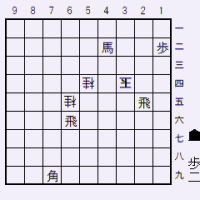

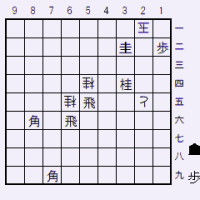

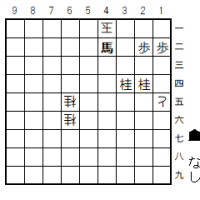

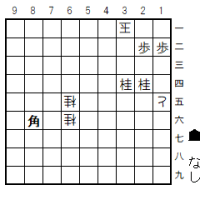

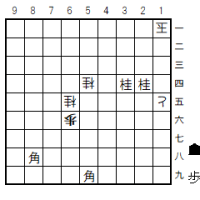

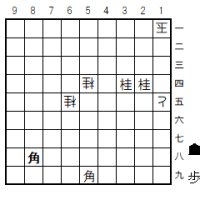

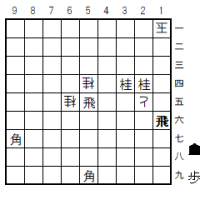

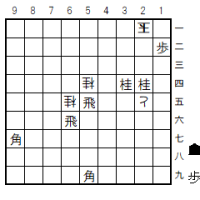

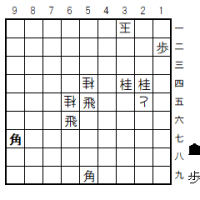

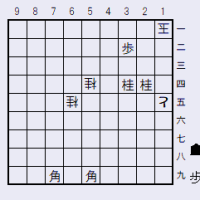

佐藤康光・羽生善治の対決、将棋棋王戦が始まりました。

第一局は羽生の勝ち。ずっと羽生さんが形勢の良さそうな将棋で、そのまま押し切ったのですが、佐藤さんには終始勝つチャンスのない(ように見えました)、その意味では「勝負」としてはハラハラするような内容とはおもえません。にもかかわらず、不思議と感動させられるような美しい将棋に思えました。攻める羽生と守る佐藤__。羽生さんの激しい攻めは、まるで「ブリザード」のようでした。佐藤さんは、羽生さんの「暴風」にじっとがまんして黙々と生き続ける極北の人のようでした。巣が壊わされたらまたせっせとつくりなおす…ケワタガモのようでもありました。

それを知ったのは先週読んでいたある小説の中に、ハンスという男(アイスランド人)が出てきて、その男が「ケワタガモ猟」によって生計を立てている猟師だというのだった。その本のタイトルは『地底旅行』。SFの父とも呼ばれるジュール・ベルヌ(1828-1905、フランス人)の作品である。

そして今週はまた図書館で借りてきたべつの本の中にこのケワタガモが出てきた。その本は『ノーザンライツ』。ノーザンライツとは「北極光」という意味で、この本の著者はアラスカの写真で知られる星野道夫。この本のはじめの3分の1を読んだところで「この本、欲しい!」と僕は思った。それでネット書店のアマゾンで買おうと思ったが、まてよ、近所の本屋にありそうな気がする、と本屋に行ってみたら、まるで僕を待っていたかのように(笑)そこにあったので買ってきたのだった。

では、ケワタガモの話。

「ケワタ」とは「毛綿」である。日本にはいないのに日本名が付いている。英語ではeider(アイダー)という名のようで、北極圏に生きる渡り鳥だ。

アイスランドや、ノルウェーには、初夏にこのケワタガモがやって来て、フィヨルドの岩場に巣を作る。巣が完成するとメス鳥が、自分の柔らかい羽毛をむしりとって巣の中に敷きつめる。するとすぐにケワタガモ漁師がやってきてその巣を奪い取り、「羽毛」として商品にする。羽毛をとられてしまったケワタガモはまた一から巣をつくりなおすことになる。つくったらまた猟師がとる。これが何度かくり返される。ついにメスが赤裸になると、今度はオス鳥が自分の羽毛をむしる。ところがオス鳥の羽毛は硬くて粗く商品価値がないので、猟師はそこまでは奪わない。そうして巣は完成して、メスが卵を産み、ヒナがかえって、翌年また「羽毛」の収穫がくり返されるわけだ。だから「ケワタガモ猟」といっても、この場合、カモを獲るわけではないのだ。

以上は『地底旅行』に書いてあった。これを読んで僕は、日本の『鶴の恩返し』を思い浮かべたのであった。カモの立場に立ってみれば最初からオスが羽毛をむしりゃあいいのだが、もしそれをしたら、ケワタガモ猟師はおまんまの食いあげだ。猟師はケワタガモによって生かされているというわけだ。

僕は「ケワタガモ」という名が妙に記憶に残って、よし、どんな姿のカモかあとで調べよう、と思っていたのだ。このカモの巣の「アイダー羽毛」は、羽毛の中でも最高級なんですってよ。

『ノーザンライツ』は素敵な本だ。この本の中には、アラスカに関わる個性ある人々のことが語られている。数十年前のことが記されているのだけれど、まるで数百年前の神話の中に生きる人々のように感じられてくる。

この中に、アラスカを核実験場にするという計画がかつてあり、それと戦ったアラスカの人々の歴史が書かれているのだが、「ケワタガモ」の話はその中に数行、登場する。

ある一人の村人がケワタガモを撃って逮捕されるという事件が起った。なぜ逮捕されたかというと、1961年にアメリカ、カナダ、メキシコの間で、国際渡り鳥条約というものが施行され、獲ってはいけないことに決められたからである。しかしこの条約は、その地で暮らすエスキモーの人々のことを無視して、白人のスポーツハンティングのことを考えてつくられた条約であった。それが生活に直結する彼らにとってはたまったものではない。彼らは、怒っていた。1961年11月15日、極北の原地に散りぢりに生きてきたエスキモーの人々が、その歴史上初めて、一つの目的のために集まったのであった。ケワタガモの事件と、核実験計画問題がそのきっかけだった。

そういうことがこの本に書かれていた。ケワタガモについてはそれ以上は書かれていないが、どうやら20世紀のアラスカ北極圏では、「アイダー羽毛」は、ケワタガモを銃で撃ってとるらしい、とこれを読んで知る。とって羽毛をむしるのだろう。それにくらべ、上の19世紀のジュール・ベルヌの時代のアイスランドのケワタガモ猟はほのぼのしていてユーモラスだ。カモが自分で羽毛をむしるのだから。人間も崖を登るわけだから実際はたいへんなのだけれど。

佐藤康光・羽生善治の対決、将棋棋王戦が始まりました。

第一局は羽生の勝ち。ずっと羽生さんが形勢の良さそうな将棋で、そのまま押し切ったのですが、佐藤さんには終始勝つチャンスのない(ように見えました)、その意味では「勝負」としてはハラハラするような内容とはおもえません。にもかかわらず、不思議と感動させられるような美しい将棋に思えました。攻める羽生と守る佐藤__。羽生さんの激しい攻めは、まるで「ブリザード」のようでした。佐藤さんは、羽生さんの「暴風」にじっとがまんして黙々と生き続ける極北の人のようでした。巣が壊わされたらまたせっせとつくりなおす…ケワタガモのようでもありました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます