以前のエントリで少し触れた、昨年度の近畿経済産業局の調査事業で行った中小企業へのアンケート調査結果から考え方ことについて、2つほど書いておきたいと思います。本日はその1つめです。

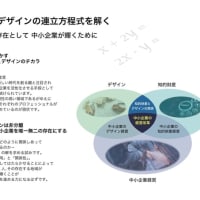

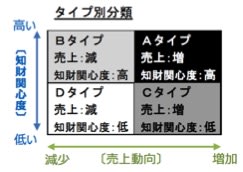

上記の調査は近畿知的財産推進計画2014策定の基礎調査として行ったもので、中小企業の知財支援施策の方向性を検討するために、知財への関心が高いか否か(先のエントリでは「知財活動が活発か否か」と紹介しましたが基本的には同旨です)、売上が増加傾向か減少傾向か、といった2つの軸に基づいて中小企業を図(近畿知的財産推進計画2014の7p.から引用)のA~Dのグループに分類して、各々のグループに属する企業が認識している自社の強みや経営課題を整理しました(この分類は事務局として報告書をとりまとめていただいた株式会社ダン計画研究所さんのアイデアです)。

ここで特に注目したいのが、BとCのグループです。

中小企業向けの知財支援というと、Aグループの事例を紹介しながら「知財活動は役立ちます、取り組むべきです」とストーリーを語り、「啓発活動」をしたつもりになってしまいがちですが、果たしてそれでいいのでしょうか。Bグループの「知財やっても儲からへんで」、Cグループの「知財なんてやらんでも儲かってるで」という声に耳を塞ぎ、あるいは「知財の重要性がわかっていない!」と頭ごなしに撥ねつけてしまっていては、いつまでたっても中小企業&知財の領域は、Aグループ+Bグループの知財担当者が形成するサロンから抜け出すことはできないでしょう。

では、BグループやCグループの知財活動をどのように考えていけばよいのでしょうか。

Bグループの企業が自社の強みをどのように認識しているかをみると、技術力(74%)、商品力(44%)といった項目の数値が比較的高くなっています。

Cグループに目を移すと、短納期(42%)、小口・多品種対応(38%) 、価格競争力(19%)といった項目の数値が比較的高い。

こうした傾向をみると、Bグループは、開発活動に積極的に取り組んでいるものの、それを十分に売上に結びつけられていない開発先行型の企業、Cグループは、自社製品は持たない小回りがきいて機動力のある受注生産型の企業という企業のイメージが浮かび上がってきます。

一方で、両者はそれぞれの経営課題をどのように認識しているのか。

Bグループでは、販路開拓・拡大(69%)の数値が高いのに対して、海外展開(23%)が相対的に低くなっています。

Cグループでは、人材(65%)、社員のモチベーション(39%)といった項目の数値が比較的高い。

すなわち、Bグループは技術力に自信があって製品開発に力を入れている、それに伴って知財への関心も比較的高い(ゆえに知財活動にも取り組んでいる)ものの、販売が思うように進まず(海外展開以前の問題として国内でも思うように売れない)十分な売上に結びついていない。一方のCグループは、しっかりと仕事を拾って売上につなげているものの、(言葉は悪いですが)便利屋的・下請け的なポジションで、人材を集めにくくモチベーションも上がりにくい。

こういった状況にあることがイメージされる企業群に対して、「知財権で独占的な地位を築きましょう」「権利侵害でトラブらないように知財意識を高めましょう」と促したところで、彼らの問題意識とはミスマッチとなり、「なんかピンとこーへん(きーひん?)な」と感じられてしまうことは避けられません。

では、なにを伝えていけばよいのか。

ここで求められるのが、知財活動の効果の多様性に対する理解、引き出しの多さです。このブログや、「元気な中小企業はここが違う! 」に繰り返し書いているように、知財活動は、他者参入の排除や権利侵害の回避という典型的な効果だけでなく、自社技術の見える化、社内の活性化、交渉力の強化、オリジナリティのPR、仲間作りなど様々な効果が期待できるものです。

」に繰り返し書いているように、知財活動は、他者参入の排除や権利侵害の回避という典型的な効果だけでなく、自社技術の見える化、社内の活性化、交渉力の強化、オリジナリティのPR、仲間作りなど様々な効果が期待できるものです。

販売力強化を課題としていることが多いBグループの企業には、オリジナリティのPR、仲間作り(=販売パートナーとの提携等)といった効果を意識して、例えば、営業部門との知財情報の共有による自社製品の強みの再認識といった活かし方が考えられます。人材面を課題としていることが多いCグループには、自社の独自技術を見える化する技術ブランディングによる社内の活性化、モチベーション強化といった方向性が考えられるのではないでしょうか。

知財活動をいかに販売力やモチベーションの強化に結びつけるか、これらはまだまだ未開の領域であり、これといった定型的な手法が用意されているというものではありません。しかし、こうした面も意識しながら、「国内市場の低迷 → 海外展開が必要 → 模倣リスクが高い → 海外での権利取得やオープン・クローズの使い分けが重要」といった直線的なシナリオだけでなく、中小企業が抱える様々な課題に対して知財によるソリューションを提供できるように努めることが、中小企業&知財の領域を広げるネクストステージに向けて取り組んでいかなければならないテーマではないかと思います。

<お知らせ> 知的財産のアウトラインを速習できるビジネスパーソンのための入門書、「ゼロからわかる 知的財産のしくみ」を上梓しました。普通の入門書ですが、読み易さには十分に気を配りましたので、機会がありましたらご一読いただけると幸いです。

上記の調査は近畿知的財産推進計画2014策定の基礎調査として行ったもので、中小企業の知財支援施策の方向性を検討するために、知財への関心が高いか否か(先のエントリでは「知財活動が活発か否か」と紹介しましたが基本的には同旨です)、売上が増加傾向か減少傾向か、といった2つの軸に基づいて中小企業を図(近畿知的財産推進計画2014の7p.から引用)のA~Dのグループに分類して、各々のグループに属する企業が認識している自社の強みや経営課題を整理しました(この分類は事務局として報告書をとりまとめていただいた株式会社ダン計画研究所さんのアイデアです)。

ここで特に注目したいのが、BとCのグループです。

中小企業向けの知財支援というと、Aグループの事例を紹介しながら「知財活動は役立ちます、取り組むべきです」とストーリーを語り、「啓発活動」をしたつもりになってしまいがちですが、果たしてそれでいいのでしょうか。Bグループの「知財やっても儲からへんで」、Cグループの「知財なんてやらんでも儲かってるで」という声に耳を塞ぎ、あるいは「知財の重要性がわかっていない!」と頭ごなしに撥ねつけてしまっていては、いつまでたっても中小企業&知財の領域は、Aグループ+Bグループの知財担当者が形成するサロンから抜け出すことはできないでしょう。

では、BグループやCグループの知財活動をどのように考えていけばよいのでしょうか。

Bグループの企業が自社の強みをどのように認識しているかをみると、技術力(74%)、商品力(44%)といった項目の数値が比較的高くなっています。

Cグループに目を移すと、短納期(42%)、小口・多品種対応(38%) 、価格競争力(19%)といった項目の数値が比較的高い。

こうした傾向をみると、Bグループは、開発活動に積極的に取り組んでいるものの、それを十分に売上に結びつけられていない開発先行型の企業、Cグループは、自社製品は持たない小回りがきいて機動力のある受注生産型の企業という企業のイメージが浮かび上がってきます。

一方で、両者はそれぞれの経営課題をどのように認識しているのか。

Bグループでは、販路開拓・拡大(69%)の数値が高いのに対して、海外展開(23%)が相対的に低くなっています。

Cグループでは、人材(65%)、社員のモチベーション(39%)といった項目の数値が比較的高い。

すなわち、Bグループは技術力に自信があって製品開発に力を入れている、それに伴って知財への関心も比較的高い(ゆえに知財活動にも取り組んでいる)ものの、販売が思うように進まず(海外展開以前の問題として国内でも思うように売れない)十分な売上に結びついていない。一方のCグループは、しっかりと仕事を拾って売上につなげているものの、(言葉は悪いですが)便利屋的・下請け的なポジションで、人材を集めにくくモチベーションも上がりにくい。

こういった状況にあることがイメージされる企業群に対して、「知財権で独占的な地位を築きましょう」「権利侵害でトラブらないように知財意識を高めましょう」と促したところで、彼らの問題意識とはミスマッチとなり、「なんかピンとこーへん(きーひん?)な」と感じられてしまうことは避けられません。

では、なにを伝えていけばよいのか。

ここで求められるのが、知財活動の効果の多様性に対する理解、引き出しの多さです。このブログや、「元気な中小企業はここが違う!

販売力強化を課題としていることが多いBグループの企業には、オリジナリティのPR、仲間作り(=販売パートナーとの提携等)といった効果を意識して、例えば、営業部門との知財情報の共有による自社製品の強みの再認識といった活かし方が考えられます。人材面を課題としていることが多いCグループには、自社の独自技術を見える化する技術ブランディングによる社内の活性化、モチベーション強化といった方向性が考えられるのではないでしょうか。

知財活動をいかに販売力やモチベーションの強化に結びつけるか、これらはまだまだ未開の領域であり、これといった定型的な手法が用意されているというものではありません。しかし、こうした面も意識しながら、「国内市場の低迷 → 海外展開が必要 → 模倣リスクが高い → 海外での権利取得やオープン・クローズの使い分けが重要」といった直線的なシナリオだけでなく、中小企業が抱える様々な課題に対して知財によるソリューションを提供できるように努めることが、中小企業&知財の領域を広げるネクストステージに向けて取り組んでいかなければならないテーマではないかと思います。

<お知らせ> 知的財産のアウトラインを速習できるビジネスパーソンのための入門書、「ゼロからわかる 知的財産のしくみ」を上梓しました。普通の入門書ですが、読み易さには十分に気を配りましたので、機会がありましたらご一読いただけると幸いです。

| KINZAIバリュー叢書 ゼロからわかる知的財産のしくみ |

| 土生 哲也 | |

| きんざい |