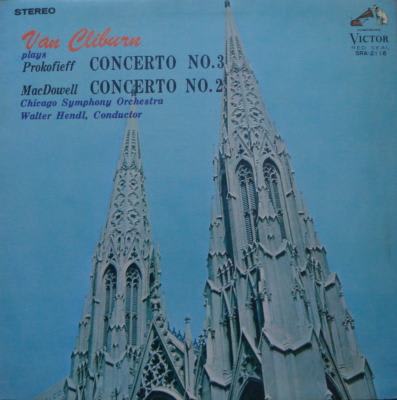

今日紹介する写真のヴァン・クライバーンが弾くプロコフィエフ「ピアノ協奏曲第3番」・マクダウェル「ピアノ協奏曲第2番」を収めたLPも懐かしい1枚である。このレコードは筆者がまだ高校時代の1966年に発売された国内盤(日本ビクター/SRA-2118)である。当時クライバーンのプロコフィエフの協奏曲を聴きたく求めたLPだが今回はレコード第二面のマクダウェルにスポットを当ててみたい。

エドワルド・マクダウェル(Edward MacDowell/1861~1908)はニューヨー出身の「知るひとぞ知る」作曲家だが「パリ音楽院」やフランクフルトの「ホーホ音楽院」で学び米国人作曲家として初めてヨーロッパで認められた人と云われている。彼はピアノ協奏曲を二曲書いているが作品の傾向はドイツ・ロマン派的情緒や特にこの1884年から86年にかけて作曲された「第2番」の協奏曲には北欧のグリーグの影響が随所に強く顕れている。ただ残念ながら彼の作品はほとんど現在はコンサート等で取りあげられる機会がないことやレコード録音も少ないのでこのクライバーンの録音は大変貴重なものと思われる。

録音は彼が「チャイコフスキー・コンクール」に優勝した2年後の1960年に行われている。指揮はワルター・ヘンドル、管弦楽はシカゴ交響楽団である。