九日に、新城市を流れる一級河川の豊川(とよがわ)の東側に位置する船着山・万燈山・常寒山(=高塚山)を回遊してきました。

船着山を土地の人になんと呼ぶのか、今回は山麓で聞いてみたところ、「ふなつけさん」といわれました。

しかし、今では「ふなつきやま」と呼ぶほうが大人数になっていることでしょうね。

万燈山の読みは「まんどうやま」で良いことでしょう。

しかし、常寒山はやや訛りを入れて「とこさぶやま」と呼びますし、「高塚山」という別称も持っていて、(そのことを事前には知っていなかったので)、山中で急にこの「高塚山」という案内標示を見た時には、道を間違えたかと不安になったりもしました。

それぞれの標高は500mに満たない低山ですし、山上からの眺望に恵まれないので、さして人気の高い山ではありませんが、小生が良く行く雨生山から間近に見える山群でしたので、かねてから”お付き合いの”ために是非歩いておきたいところになっていました。

今回は朝八時から歩き出して、あたりが薄暗くなるまでたっぷりと時間をかけてこの山域に浸りこんできました。

そのレポートを5回に分けてやってまいります。

位置図 ↓

図の右上の赤線部分が当該地域です。

鳥瞰図 ↓

カシミールで鳥瞰図を描画しました。

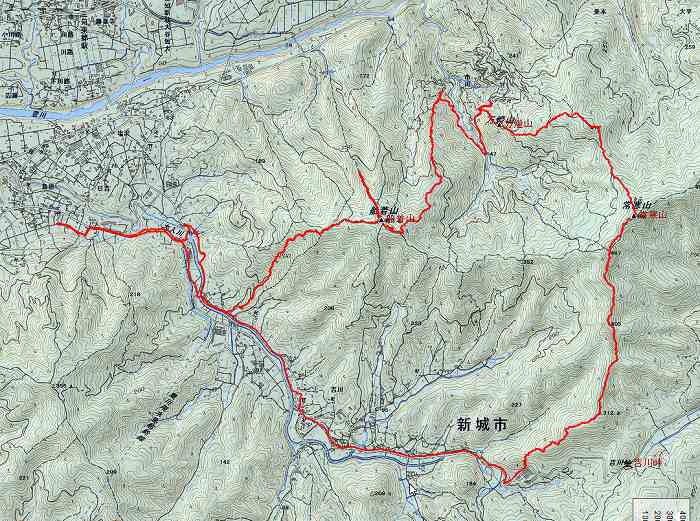

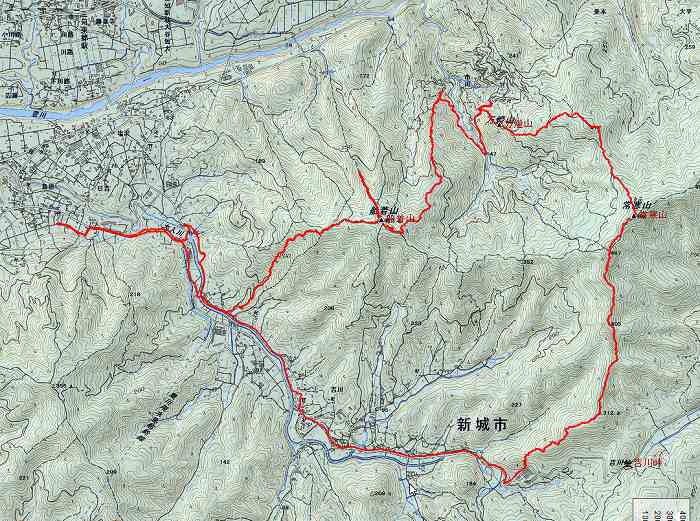

実行図 ↓

赤線の左端に車を置いて船着山に近づき、それ以降は時計回りで歩きました。

歩行距離は18.8kmになっていました。

断面図 ↓

山の頂三つを踏むつもりで行きましたが、大きな突起が二つしか見えません。

改めてこうして見ると、万燈山は常寒山(=高塚山)の稜線上にあるような感じですね。

出発地点(愛知県新城市日吉字宮ノ腰) ↓

日吉地区の鳥原日吉神社境内に車を置かせて頂きました。この神社の社殿の右側にはには大きな楠の木があります。神様にお参りをして行きます。

大クス ↓

見るからに痛々しいこの大楠の目通り幹囲は約10.4メートルほどで、愛知県で3番目だそうで、樹高は27メートル、推定樹齢は800年ということです。

伝承によると:(東三河総局新城設楽振興事務所内の「新城設楽の巨木・名木」より引用)

昔、ある家で仏様に供えた線香をねずみが引いていき、その火が元で村中が大火事にみまわれ、ついには日吉神社の大クスに燃え移りました。

ところが、火事はそれ以上には燃え広がらず、この大クスだけが七日七晩燃え続けて鎮火し、村が丸焼けにならずにすみました。

それ以来、この焼け焦げた大クスはご神木として祀られているとのことです。

農道を歩く ↓

神社から登山口までのアプローチは約1.7kmほどありますが、初めは農道歩きです。朝日によって半分は逆光線でこれから歩く船着山(ふなつけさん)が見えています。

車道歩き ↓

船着山を見ながら、車道歩きに移行します。

川を渡る ↓

夏には蛍が飛び交うという大入川を渡ります。

山に入るのに林道から ↓

山に入るその入り口を林道に定めました。途中から山中にもぐりこむつもりです。

山に取り付く ↓

林道歩きを切り上げて、山中にもぐりこみます。

フユイチゴ ↓

すぐにフユイチゴが出てきました。ここのものは実のついた株が随分少ないと感じます。

斜面のヘツリ ↓

計画していたルートと多少のずれを生じていますので、GPSで確認しながら軌道修正をしますが、なかなか面倒です。途中で沢の源頭みたいなところを何度も越えていきますが、そんなときに急斜面のヘツリを行うことになります。

カゴノキ ↓

そんな中で鹿の子模様の樹肌が出てきました。これはカゴノキなんでしょうね。

船着山を土地の人になんと呼ぶのか、今回は山麓で聞いてみたところ、「ふなつけさん」といわれました。

しかし、今では「ふなつきやま」と呼ぶほうが大人数になっていることでしょうね。

万燈山の読みは「まんどうやま」で良いことでしょう。

しかし、常寒山はやや訛りを入れて「とこさぶやま」と呼びますし、「高塚山」という別称も持っていて、(そのことを事前には知っていなかったので)、山中で急にこの「高塚山」という案内標示を見た時には、道を間違えたかと不安になったりもしました。

それぞれの標高は500mに満たない低山ですし、山上からの眺望に恵まれないので、さして人気の高い山ではありませんが、小生が良く行く雨生山から間近に見える山群でしたので、かねてから”お付き合いの”ために是非歩いておきたいところになっていました。

今回は朝八時から歩き出して、あたりが薄暗くなるまでたっぷりと時間をかけてこの山域に浸りこんできました。

そのレポートを5回に分けてやってまいります。

位置図 ↓

図の右上の赤線部分が当該地域です。

鳥瞰図 ↓

カシミールで鳥瞰図を描画しました。

実行図 ↓

赤線の左端に車を置いて船着山に近づき、それ以降は時計回りで歩きました。

歩行距離は18.8kmになっていました。

断面図 ↓

山の頂三つを踏むつもりで行きましたが、大きな突起が二つしか見えません。

改めてこうして見ると、万燈山は常寒山(=高塚山)の稜線上にあるような感じですね。

出発地点(愛知県新城市日吉字宮ノ腰) ↓

日吉地区の鳥原日吉神社境内に車を置かせて頂きました。この神社の社殿の右側にはには大きな楠の木があります。神様にお参りをして行きます。

大クス ↓

見るからに痛々しいこの大楠の目通り幹囲は約10.4メートルほどで、愛知県で3番目だそうで、樹高は27メートル、推定樹齢は800年ということです。

伝承によると:(東三河総局新城設楽振興事務所内の「新城設楽の巨木・名木」より引用)

昔、ある家で仏様に供えた線香をねずみが引いていき、その火が元で村中が大火事にみまわれ、ついには日吉神社の大クスに燃え移りました。

ところが、火事はそれ以上には燃え広がらず、この大クスだけが七日七晩燃え続けて鎮火し、村が丸焼けにならずにすみました。

それ以来、この焼け焦げた大クスはご神木として祀られているとのことです。

農道を歩く ↓

神社から登山口までのアプローチは約1.7kmほどありますが、初めは農道歩きです。朝日によって半分は逆光線でこれから歩く船着山(ふなつけさん)が見えています。

車道歩き ↓

船着山を見ながら、車道歩きに移行します。

川を渡る ↓

夏には蛍が飛び交うという大入川を渡ります。

山に入るのに林道から ↓

山に入るその入り口を林道に定めました。途中から山中にもぐりこむつもりです。

山に取り付く ↓

林道歩きを切り上げて、山中にもぐりこみます。

フユイチゴ ↓

すぐにフユイチゴが出てきました。ここのものは実のついた株が随分少ないと感じます。

斜面のヘツリ ↓

計画していたルートと多少のずれを生じていますので、GPSで確認しながら軌道修正をしますが、なかなか面倒です。途中で沢の源頭みたいなところを何度も越えていきますが、そんなときに急斜面のヘツリを行うことになります。

カゴノキ ↓

そんな中で鹿の子模様の樹肌が出てきました。これはカゴノキなんでしょうね。