富士見岩で残念ながら富士山が見えませんでした。これによって、今行程中に残された富士山ビューポイントは、石巻山の山頂だけになりました。

幸いなことに風はまだ強くて、東の空の雲は、少しずつ減っては来ているような気はするのです。

これから先は石巻山の登り口まで長い林道歩きをして、45分後に、登山口でもある石巻神社入り口に着きます。

石巻神社の参道入り口 ↓

道の脇に石造りの鳥居があり、階段も石造りになっています。この山は確かに石の山なのですね。

石巻神社 ↓

神社の境内でお清水がありますので、ここで口を漱ぎ、のどを潤してからお参りします。扁額には「正一位石巻神社」と有りました。

奥の院まで ↓

登山道が始まり、すぐに分岐点に差し掛かります。今回はいつもとは違って迂回するような感じの奥の院を回っていくことにしました。

奥の院から上の岩石地帯は「石巻山石灰岩地植物群落」として、国の天然記念物に指定されているのです。

水場 ↓

奥の院背後の大岩壁から染み出した水が、わずかに溜りを作って居て、その水が飲めるようです。ここでもまた、のどを潤して行きます。

奥の院の祠 ↓

ここが恐らく、奥の院というところの核心部なのでしょうね。小規模の祠が建っています。

蛇穴 ↓

山全体が石灰岩ですので、水の浸食を受けて、こういう洞穴も出来ていますが、小規模ですね。

枯れ木 ↓

登山道の正面に、堂々たる大木が現れました。残念ながら枯れた木なのですが、じつに見事な貫禄です。

ダイダラボッチの足跡 ↓

登山道に、侵食された石灰岩のむき出しになった場所が出てきました。ここをダイダラボッチの足跡と名づけて巨人伝説の名残を留めています。

岩壁の根元 ↓

山頂直下に来て大岩の基部を回り込みます。

梯子場 ↓

最後の部分は鎖や梯子の助けを借ります。

山頂直下の梯子段 ↓

これを登れば自分の身体も空の一員になれます。

眼下の池 ↓

眼下に三ツ口池が見えています。正式名称は「三ツ口池調整池」となっていて、これは豊川用水の一部なのですね。この水は自然流下によって、今回最後に歩く赤岩尾根の末端にある、愛知県豊橋浄水場に水を供給することになるようです。

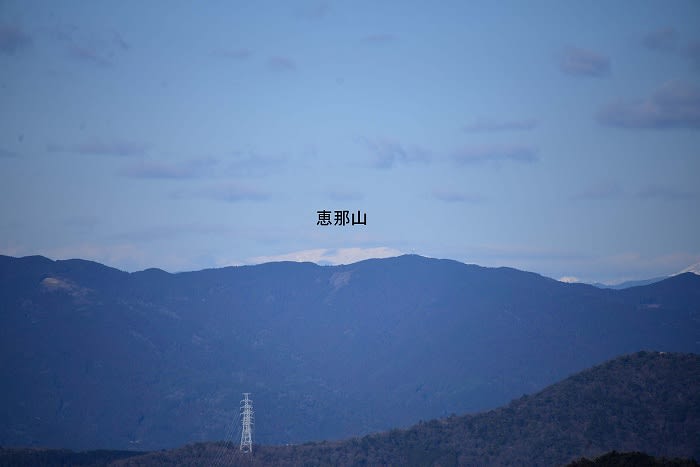

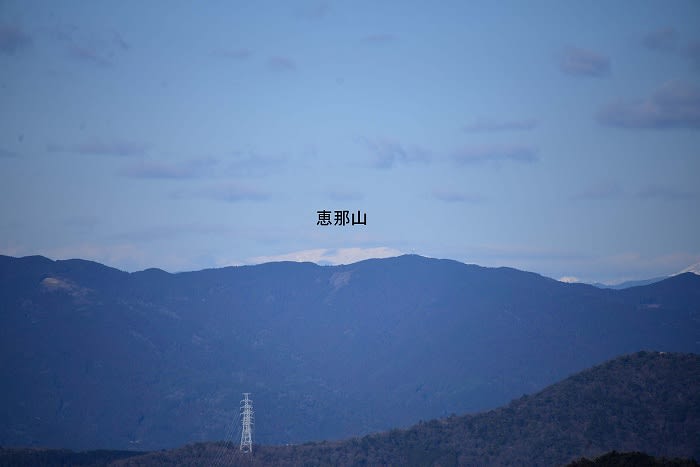

山岳展望 ① 恵那山 ↓

第一希望の富士山はこの日ついに一度も見ることは有りませんでしたが、ここで恵那山を視認したのは初めてのことだったように思います。

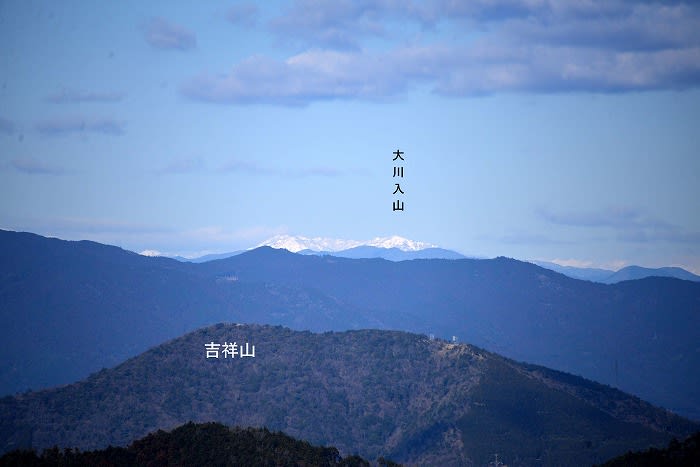

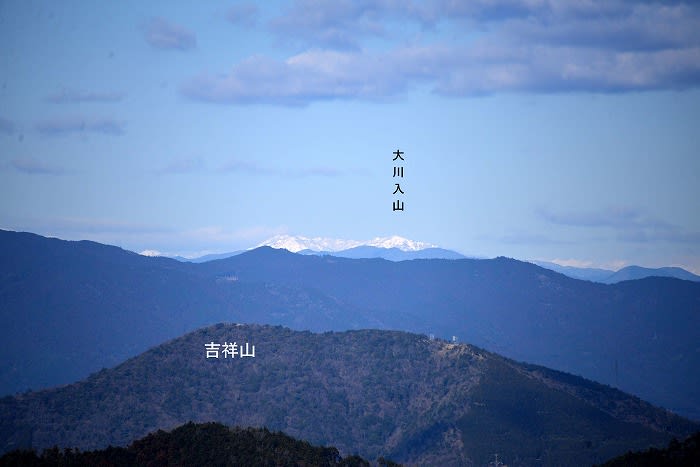

山岳展望② 大川入山と吉祥山 ↓

恵那山が見えるならそのお隣の大川入山も見えます。 新城の吉祥山もちゃんと見えています。

山岳展望③ 奥三河の山々 ↓

奥三河の、先日歩いた山群もばっちりと見えています。茶臼山まで見えていました。

山岳展望④ 三ツ瀬明神山 ↓

これも良い姿で見えています。

山岳展望⑤ ナント何と! ↓

中央アルプスの南駒岳まで(はっきりとはしませんが)、見えてしまっています。

山岳展望⑥ ↓

目を南に転ずれば午前中に歩いた山もシルエット気味に見えています。こうしてみると、富士山だけはかたくなに姿を現しませんでしたね。 山頂を早々に辞して慎重に岩を下りていきます。

大天狗・小天狗 ↓

三河に天狗信仰があったのですね。小生的には珍しく感じました。

板根 ↓

ここでも板根を見ました。樹種は何だったか忘れました。

下山路 ↓

前日の雨のために、それでなくても滑りやすくなる石灰岩地の道ですが、今回は古い登山靴で底が磨り減っていて、相当難儀しながら下って行きます。

石巻神社のお清水 ↓

樹林歩きで風を遮ってくれていましたので、身体は多少過熱気味です。ここで再度水をいただきます。

旧旅館街 ↓

かつては賑わいのあった旅館街が今は昔、見る影も無く寂れてしまい、静かなものです。

この温泉街の隆昌はオイルショックの昭和48年頃までだったでしょうか。

今からもう42年も前のことなのですね。

そんなことを懐かしみながら、石巻山を下っていきます。

結局石巻山の山頂往復は一時間足らずでしかありませんでした。

幸いなことに風はまだ強くて、東の空の雲は、少しずつ減っては来ているような気はするのです。

これから先は石巻山の登り口まで長い林道歩きをして、45分後に、登山口でもある石巻神社入り口に着きます。

石巻神社の参道入り口 ↓

道の脇に石造りの鳥居があり、階段も石造りになっています。この山は確かに石の山なのですね。

石巻神社 ↓

神社の境内でお清水がありますので、ここで口を漱ぎ、のどを潤してからお参りします。扁額には「正一位石巻神社」と有りました。

奥の院まで ↓

登山道が始まり、すぐに分岐点に差し掛かります。今回はいつもとは違って迂回するような感じの奥の院を回っていくことにしました。

奥の院から上の岩石地帯は「石巻山石灰岩地植物群落」として、国の天然記念物に指定されているのです。

水場 ↓

奥の院背後の大岩壁から染み出した水が、わずかに溜りを作って居て、その水が飲めるようです。ここでもまた、のどを潤して行きます。

奥の院の祠 ↓

ここが恐らく、奥の院というところの核心部なのでしょうね。小規模の祠が建っています。

蛇穴 ↓

山全体が石灰岩ですので、水の浸食を受けて、こういう洞穴も出来ていますが、小規模ですね。

枯れ木 ↓

登山道の正面に、堂々たる大木が現れました。残念ながら枯れた木なのですが、じつに見事な貫禄です。

ダイダラボッチの足跡 ↓

登山道に、侵食された石灰岩のむき出しになった場所が出てきました。ここをダイダラボッチの足跡と名づけて巨人伝説の名残を留めています。

岩壁の根元 ↓

山頂直下に来て大岩の基部を回り込みます。

梯子場 ↓

最後の部分は鎖や梯子の助けを借ります。

山頂直下の梯子段 ↓

これを登れば自分の身体も空の一員になれます。

眼下の池 ↓

眼下に三ツ口池が見えています。正式名称は「三ツ口池調整池」となっていて、これは豊川用水の一部なのですね。この水は自然流下によって、今回最後に歩く赤岩尾根の末端にある、愛知県豊橋浄水場に水を供給することになるようです。

山岳展望 ① 恵那山 ↓

第一希望の富士山はこの日ついに一度も見ることは有りませんでしたが、ここで恵那山を視認したのは初めてのことだったように思います。

山岳展望② 大川入山と吉祥山 ↓

恵那山が見えるならそのお隣の大川入山も見えます。 新城の吉祥山もちゃんと見えています。

山岳展望③ 奥三河の山々 ↓

奥三河の、先日歩いた山群もばっちりと見えています。茶臼山まで見えていました。

山岳展望④ 三ツ瀬明神山 ↓

これも良い姿で見えています。

山岳展望⑤ ナント何と! ↓

中央アルプスの南駒岳まで(はっきりとはしませんが)、見えてしまっています。

山岳展望⑥ ↓

目を南に転ずれば午前中に歩いた山もシルエット気味に見えています。こうしてみると、富士山だけはかたくなに姿を現しませんでしたね。 山頂を早々に辞して慎重に岩を下りていきます。

大天狗・小天狗 ↓

三河に天狗信仰があったのですね。小生的には珍しく感じました。

板根 ↓

ここでも板根を見ました。樹種は何だったか忘れました。

下山路 ↓

前日の雨のために、それでなくても滑りやすくなる石灰岩地の道ですが、今回は古い登山靴で底が磨り減っていて、相当難儀しながら下って行きます。

石巻神社のお清水 ↓

樹林歩きで風を遮ってくれていましたので、身体は多少過熱気味です。ここで再度水をいただきます。

旧旅館街 ↓

かつては賑わいのあった旅館街が今は昔、見る影も無く寂れてしまい、静かなものです。

この温泉街の隆昌はオイルショックの昭和48年頃までだったでしょうか。

今からもう42年も前のことなのですね。

そんなことを懐かしみながら、石巻山を下っていきます。

結局石巻山の山頂往復は一時間足らずでしかありませんでした。