私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

アーカイブ(公開論文集)

2009年1月18日の学習会のご案内 ここをクリック

昨年12月30日のブログで、次のように書きました。

スウェーデンと出会って35年、私は先月初めて 「スウェーデン社会民主党(社民党)党綱領」を読む機会を得ました。そして、そこに描かれていることの多くが、みごとなまでに現実の社会で実現されていることを知り、感動しました。

ところで、「党綱領」とは何でしょうか。その定義をネット上で探してみました。

①読売新聞の「用語解説」に、次のような解説がありました。

党綱領とは

政党の基本的立場や目標、基本政策などを示したもの。具体的には、党規約などで活動や組織を定めることが多い。共産党など革新政党の綱領は存在理由、運動方針などを示したものが多い。

②「ヤフーの知恵袋」に、次のような解説がありました。

党綱領これは何と読むのですか

「とうこうりょう」です。その党の基本的な性格・位置づけ・根本精神を定める党規範です。国家でいえば憲法のようなものです。「マニフェスト」は本来「綱領」の意味です。それを日本で最近使用するに際して本来の意味とズレた日本的使い方をしたため、「政権公約」と訳しなおしています。

歴史的には、ドイツ社会民主党が階級政党から国民政党に転換した「バート・ゴーテスベルク綱領」などが有名です。日本の各政党にもそれぞれあります。

今の私たちにとっては、この2つの解説だけで十分でしょう。

それでは、 「日本の今」を築いた自民党の「党綱領」には何と書かれているのでしょうか。それを調べた結果が昨日のブログです。

ここで参照したのは「新理念」や「新綱領」で、小泉純一郎総裁のもとで、立党50年の党大会が開かれた2005年11月22日に策定されたものでした。

それでは、自民党の「旧理念」や「旧綱領」とは何だったのでしょうか。試しに自民党のHPに初めてアクセスしてみました。

「党基本情報」の「立党宣言」をクリック、いとも簡単に私が求めていた「旧綱領」が出てきました。制定されたのは昭和30年(1955年)11月15日と記されています。

旧綱領を見て、大変驚きました。私の予期に反して、書かれている内容が、次のように実に簡単だったからです。これが自民党の綱領だったのかと。そして、1955年から2005年までの50年間の自民党の「党規範」であったのかと。

昭和三十年十一月十五日

一、わが党は、民主主義の理念を基調として諸般の制度、機構を刷新改善し、文化的民主国家の完成を期する。

一、わが党は、平和と自由を希求する人類普遍の正義に立脚して、国際関係を是正し、調整し、自主独立の完成を期する。

一、わが党は、公共の福祉を規範とし、個人の創意と企業の自由を基底とする経済の総合計画を策定実施し、民生の安定と福祉国家の完成を期する。

そして、もう一度、おどろいたのが「綱領」の最後に「・・・・・民生の安定と福祉国家の完成を期する」と書かれていたことです。現在の日本の社会に私たちが抱くイメージとこの党綱領はあまりに落差が大きいのではないでしょうか。

初めて触れた「スウェーデン社民党の党綱領」の格調の高さと、その内容の多くが実現されている現実に感動した私は、この自民党の「旧綱領」に驚きを禁じえませんでした。自民党は「福祉国家の完成を期していた」のですか。

福祉国家が完成されるどころか、現実の日本は今、米国とともに「非福祉国家」とみなされているではありませんか。

関連記事

「将来不安」こそ、政治の力で解消すべき最大のターゲット(2007-06-23)

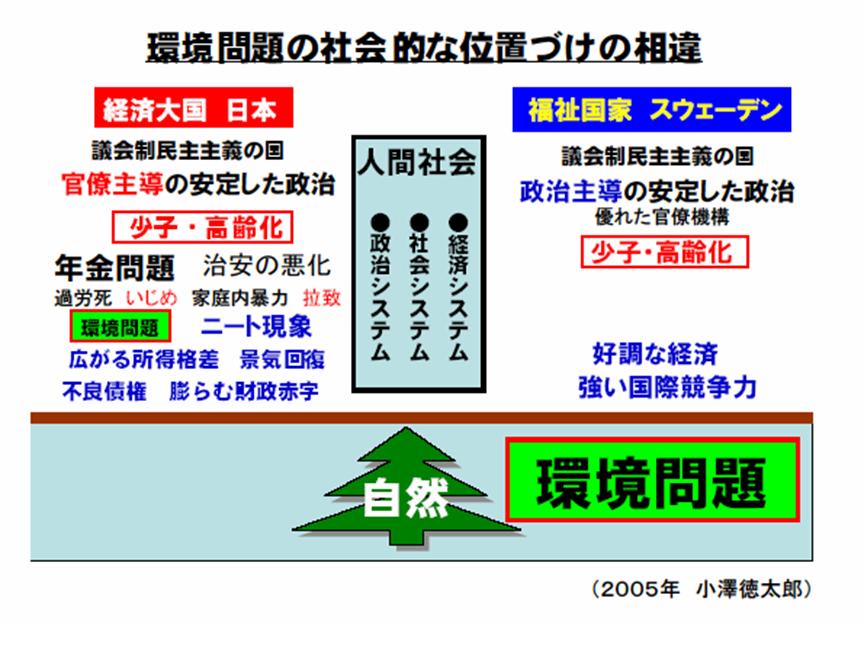

2つの大問題:「環境問題」と「少子・高齢化問題」(2007-06-24)

年金改革行きの「最終電車」に乗り遅れた!(2007-06-27)

大混乱する日本の年金(2007-06-28)

「困った状況」が目につくようになってきた日本(2007-11-03)

自民党をはじめ、野党の政治家は軽々しくも、「政治は結果が大事だ!」などと言いますが、日本の政治家は現状をどう認識し、21世紀前半社会をどのように創って行こうとしているのでしょうか。今後、自民党政権が続く場合には、その時の「道しるべ」となるのは2005年11月22日に小泉純一郎総裁のもとで制定した「新理念」と「新綱領」なのでしょうか?

自民党のHPの「党基本情報」の「基本方針」をクリックすると、「新理念」「新綱領」「立党50年宣言」を参照することができます。自民党は50年ぶりに「党綱領」を新しくしたことにより、日本をどのような方向に導こうとしているのでしょうか。

アーカイブ(公開論文集)

2009年1月18日の学習会のご案内 ここをクリック

昨年12月30日のブログで、次のように書きました。

スウェーデンと出会って35年、私は先月初めて 「スウェーデン社会民主党(社民党)党綱領」を読む機会を得ました。そして、そこに描かれていることの多くが、みごとなまでに現実の社会で実現されていることを知り、感動しました。

ところで、「党綱領」とは何でしょうか。その定義をネット上で探してみました。

①読売新聞の「用語解説」に、次のような解説がありました。

党綱領とは

政党の基本的立場や目標、基本政策などを示したもの。具体的には、党規約などで活動や組織を定めることが多い。共産党など革新政党の綱領は存在理由、運動方針などを示したものが多い。

②「ヤフーの知恵袋」に、次のような解説がありました。

党綱領これは何と読むのですか

「とうこうりょう」です。その党の基本的な性格・位置づけ・根本精神を定める党規範です。国家でいえば憲法のようなものです。「マニフェスト」は本来「綱領」の意味です。それを日本で最近使用するに際して本来の意味とズレた日本的使い方をしたため、「政権公約」と訳しなおしています。

歴史的には、ドイツ社会民主党が階級政党から国民政党に転換した「バート・ゴーテスベルク綱領」などが有名です。日本の各政党にもそれぞれあります。

今の私たちにとっては、この2つの解説だけで十分でしょう。

それでは、 「日本の今」を築いた自民党の「党綱領」には何と書かれているのでしょうか。それを調べた結果が昨日のブログです。

ここで参照したのは「新理念」や「新綱領」で、小泉純一郎総裁のもとで、立党50年の党大会が開かれた2005年11月22日に策定されたものでした。

それでは、自民党の「旧理念」や「旧綱領」とは何だったのでしょうか。試しに自民党のHPに初めてアクセスしてみました。

「党基本情報」の「立党宣言」をクリック、いとも簡単に私が求めていた「旧綱領」が出てきました。制定されたのは昭和30年(1955年)11月15日と記されています。

旧綱領を見て、大変驚きました。私の予期に反して、書かれている内容が、次のように実に簡単だったからです。これが自民党の綱領だったのかと。そして、1955年から2005年までの50年間の自民党の「党規範」であったのかと。

昭和三十年十一月十五日

一、わが党は、民主主義の理念を基調として諸般の制度、機構を刷新改善し、文化的民主国家の完成を期する。

一、わが党は、平和と自由を希求する人類普遍の正義に立脚して、国際関係を是正し、調整し、自主独立の完成を期する。

一、わが党は、公共の福祉を規範とし、個人の創意と企業の自由を基底とする経済の総合計画を策定実施し、民生の安定と福祉国家の完成を期する。

そして、もう一度、おどろいたのが「綱領」の最後に「・・・・・民生の安定と福祉国家の完成を期する」と書かれていたことです。現在の日本の社会に私たちが抱くイメージとこの党綱領はあまりに落差が大きいのではないでしょうか。

初めて触れた「スウェーデン社民党の党綱領」の格調の高さと、その内容の多くが実現されている現実に感動した私は、この自民党の「旧綱領」に驚きを禁じえませんでした。自民党は「福祉国家の完成を期していた」のですか。

福祉国家が完成されるどころか、現実の日本は今、米国とともに「非福祉国家」とみなされているではありませんか。

関連記事

「将来不安」こそ、政治の力で解消すべき最大のターゲット(2007-06-23)

2つの大問題:「環境問題」と「少子・高齢化問題」(2007-06-24)

年金改革行きの「最終電車」に乗り遅れた!(2007-06-27)

大混乱する日本の年金(2007-06-28)

「困った状況」が目につくようになってきた日本(2007-11-03)

自民党をはじめ、野党の政治家は軽々しくも、「政治は結果が大事だ!」などと言いますが、日本の政治家は現状をどう認識し、21世紀前半社会をどのように創って行こうとしているのでしょうか。今後、自民党政権が続く場合には、その時の「道しるべ」となるのは2005年11月22日に小泉純一郎総裁のもとで制定した「新理念」と「新綱領」なのでしょうか?

自民党のHPの「党基本情報」の「基本方針」をクリックすると、「新理念」「新綱領」「立党50年宣言」を参照することができます。自民党は50年ぶりに「党綱領」を新しくしたことにより、日本をどのような方向に導こうとしているのでしょうか。