私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

昨日のブログは少々わかりにくかったかもしれません。そこで、今日は改めて昨日のブログでお伝えしたかったことを、「福田首相の変心?」と題してもう一度おさらいをしておきます。

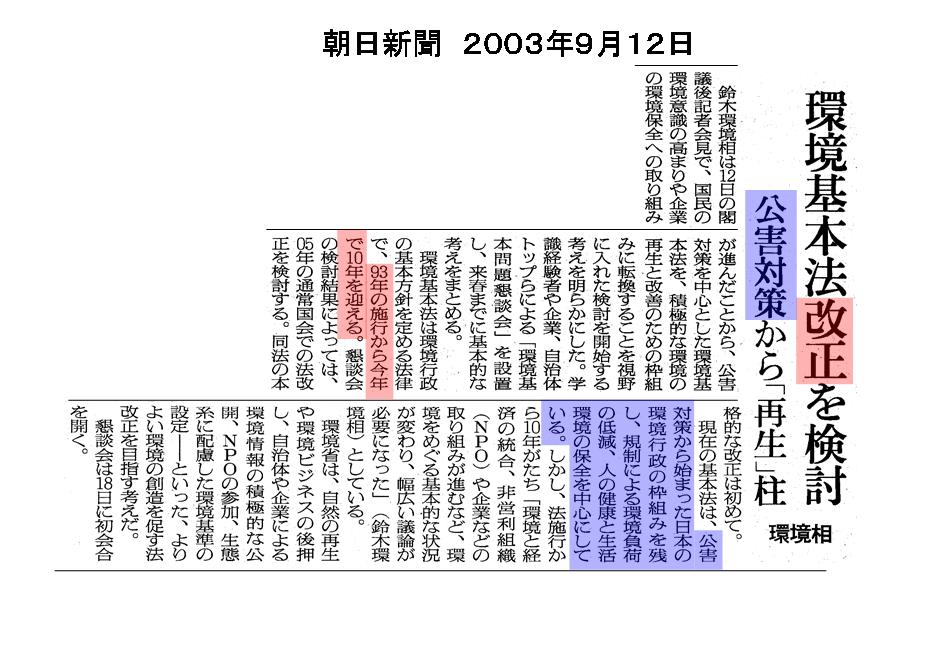

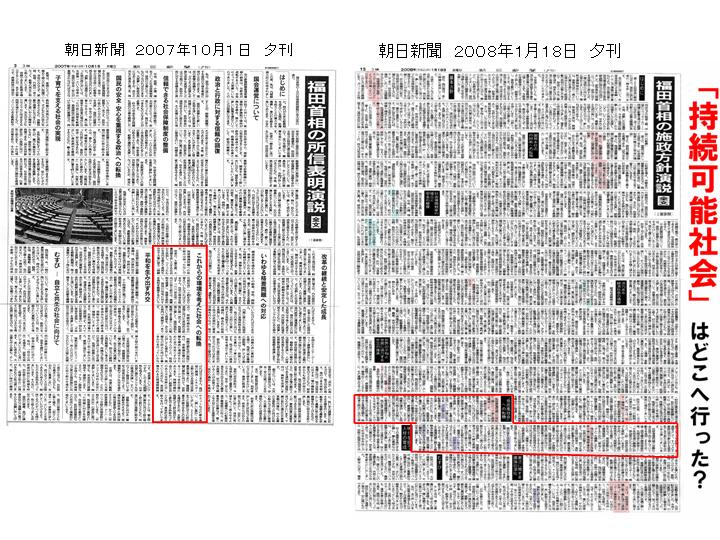

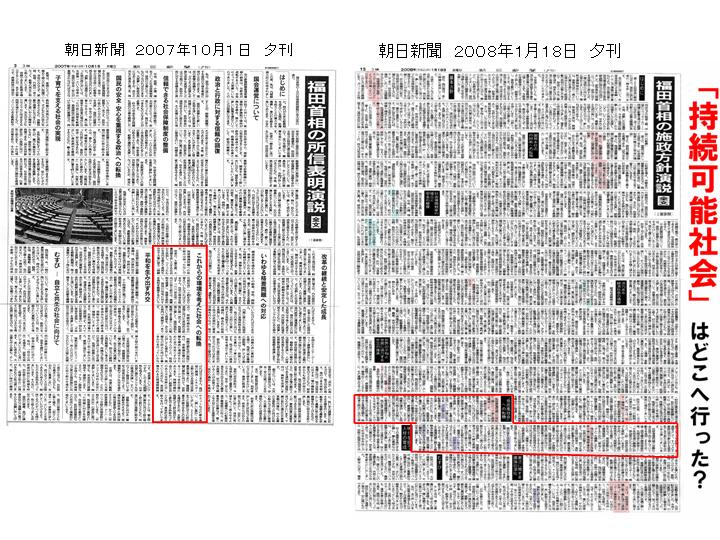

次の図の左は福田首相が安倍前首相を引き継いだ時に行った所信表明演説(2007年10月1日)です。右は福田首相が今国会の冒頭に行った施政方針演説(2008年1月18日)です。

下の図を拡大する 下の図を拡大する

私が皆さんにお伝えし、考えていただきたいのは2つの演説の赤枠で囲った部分の相違です。次の2つの図をご覧ください。上の図は2007年10月1日の所信表明演説の赤枠で囲った部分です。下の図は2008年1月18日の施政方針演説の赤枠で囲った部分です。

上の2つの拡大図を比較すると、わずか4か月足らずの間に「持続可能社会」がなくなって、「低炭素社会」が登場していることがお分かりいただけるでしょう。そして、次の図をご覧ください。この図は昨年5月29日に、中央環境審議会21世紀環境立国戦略特別部会が提言した概念図です。

日本は現在の「持続不可能な社会」を「持続可能な社会」へ転換していかなければなりません。ですから、この図を私の環境論からあえて好意的に解釈すれば、 「持続可能な社会」が21世紀にめざすべき社会であって、持続可能な社会は低炭素社会的側面(地球温暖化への対応のために化石燃料の消費量を極力抑えた社会)、循環型社会的側面(廃棄物の排出が少ない社会)、そして、自然共生社会的側面(自然が豊かな生産力を維持している社会)の3つの側面のからなっていると解釈すべきなのです。

そのように理解すれば、福田首相の「低炭素社会」は持続可能な社会の一成分である低炭素社会的側面に重点をおくということになります。福田首相は「循環型社会や自然共生型社会の側面はすでにこれまでに手がつけられている、だから、低炭素社会の側面は自分がやらなければいけない」とお考えなのかも知れませんね。あるいは、G8の洞爺湖サミットが半年後に迫っているので、とにかくこの「低炭素社会」という課題に絞ろうということかもしれません。

でも私には、このような発想で「持続可能な社会」が構築されるとは思えません。「持続可能な社会は3つの側面を持っている、だから、それぞれ3つの側面が完成すれば、持続可能な社会が完成する」という考えは20世紀の伝統的な考えであるフォアキャスト的な考え方です。21世紀に有効なバックキャスト的な考え方では、先に「持続可能な社会の望ましい姿」を描きます。そして、望ましい姿を描いたら、それを実現するために「低炭素社会」の側面はどうするべきか、つまり、どのようなエネルギー体系に変えなければならないのか、「循環型社会」の側面は、つまり、生産物はすべて廃棄物になるのですからどのような産業構造に変えなければならないのか、そして、「自然共生社会」の側面は、つまり、どのような生態系を維持すれば私たちの生活の安全と安心が守られるのかを考えることになります。

このようにフォアキャスト的発想でつくる「持続可能な社会」とバックキャスト的発想でつくる「持続可能な社会」とはまったく完成図が異なるはずです。フォアキャストでつくった「持続可能な社会」は、その意図するところと違って、「持続不可能な社会」である可能性が高いことになるかもしれません。

関連記事

平成19年版「環境・循環型社会白書」の不可解(07-10-27)

持続可能な社会、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会、これらを組み合わせた社会とは何だろう?(07-10-24)

フォアキャストする日本、バックキャストするスウェーデン③ 21世紀はバックキャストが有効(07-07-22)

低炭素社会は日本の政治主導による「持続可能な社会」の矮小化か?(2009-01-12)

★希望の船出から11年、経済も、福祉も、環境も、バックキャストが有効だ!

★「希望の船出」から11年-経済も、福祉も、環境も・・・・・(PDFファイル)

それぞれのマークをクリックすると、リアルタイムのランキングが表示されます。お楽しみください。

持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

昨日のブログは少々わかりにくかったかもしれません。そこで、今日は改めて昨日のブログでお伝えしたかったことを、「福田首相の変心?」と題してもう一度おさらいをしておきます。

次の図の左は福田首相が安倍前首相を引き継いだ時に行った所信表明演説(2007年10月1日)です。右は福田首相が今国会の冒頭に行った施政方針演説(2008年1月18日)です。

下の図を拡大する 下の図を拡大する

私が皆さんにお伝えし、考えていただきたいのは2つの演説の赤枠で囲った部分の相違です。次の2つの図をご覧ください。上の図は2007年10月1日の所信表明演説の赤枠で囲った部分です。下の図は2008年1月18日の施政方針演説の赤枠で囲った部分です。

上の2つの拡大図を比較すると、わずか4か月足らずの間に「持続可能社会」がなくなって、「低炭素社会」が登場していることがお分かりいただけるでしょう。そして、次の図をご覧ください。この図は昨年5月29日に、中央環境審議会21世紀環境立国戦略特別部会が提言した概念図です。

日本は現在の「持続不可能な社会」を「持続可能な社会」へ転換していかなければなりません。ですから、この図を私の環境論からあえて好意的に解釈すれば、 「持続可能な社会」が21世紀にめざすべき社会であって、持続可能な社会は低炭素社会的側面(地球温暖化への対応のために化石燃料の消費量を極力抑えた社会)、循環型社会的側面(廃棄物の排出が少ない社会)、そして、自然共生社会的側面(自然が豊かな生産力を維持している社会)の3つの側面のからなっていると解釈すべきなのです。

そのように理解すれば、福田首相の「低炭素社会」は持続可能な社会の一成分である低炭素社会的側面に重点をおくということになります。福田首相は「循環型社会や自然共生型社会の側面はすでにこれまでに手がつけられている、だから、低炭素社会の側面は自分がやらなければいけない」とお考えなのかも知れませんね。あるいは、G8の洞爺湖サミットが半年後に迫っているので、とにかくこの「低炭素社会」という課題に絞ろうということかもしれません。

でも私には、このような発想で「持続可能な社会」が構築されるとは思えません。「持続可能な社会は3つの側面を持っている、だから、それぞれ3つの側面が完成すれば、持続可能な社会が完成する」という考えは20世紀の伝統的な考えであるフォアキャスト的な考え方です。21世紀に有効なバックキャスト的な考え方では、先に「持続可能な社会の望ましい姿」を描きます。そして、望ましい姿を描いたら、それを実現するために「低炭素社会」の側面はどうするべきか、つまり、どのようなエネルギー体系に変えなければならないのか、「循環型社会」の側面は、つまり、生産物はすべて廃棄物になるのですからどのような産業構造に変えなければならないのか、そして、「自然共生社会」の側面は、つまり、どのような生態系を維持すれば私たちの生活の安全と安心が守られるのかを考えることになります。

このようにフォアキャスト的発想でつくる「持続可能な社会」とバックキャスト的発想でつくる「持続可能な社会」とはまったく完成図が異なるはずです。フォアキャストでつくった「持続可能な社会」は、その意図するところと違って、「持続不可能な社会」である可能性が高いことになるかもしれません。

関連記事

平成19年版「環境・循環型社会白書」の不可解(07-10-27)

持続可能な社会、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会、これらを組み合わせた社会とは何だろう?(07-10-24)

フォアキャストする日本、バックキャストするスウェーデン③ 21世紀はバックキャストが有効(07-07-22)

低炭素社会は日本の政治主導による「持続可能な社会」の矮小化か?(2009-01-12)

★希望の船出から11年、経済も、福祉も、環境も、バックキャストが有効だ!

★「希望の船出」から11年-経済も、福祉も、環境も・・・・・(PDFファイル)

それぞれのマークをクリックすると、リアルタイムのランキングが表示されます。お楽しみください。