諏訪地方の話題から遠ざかっていましたので、今回は原村ご近所の内容を。

原村は勿論諏訪郡ですから、地元も地元かも。

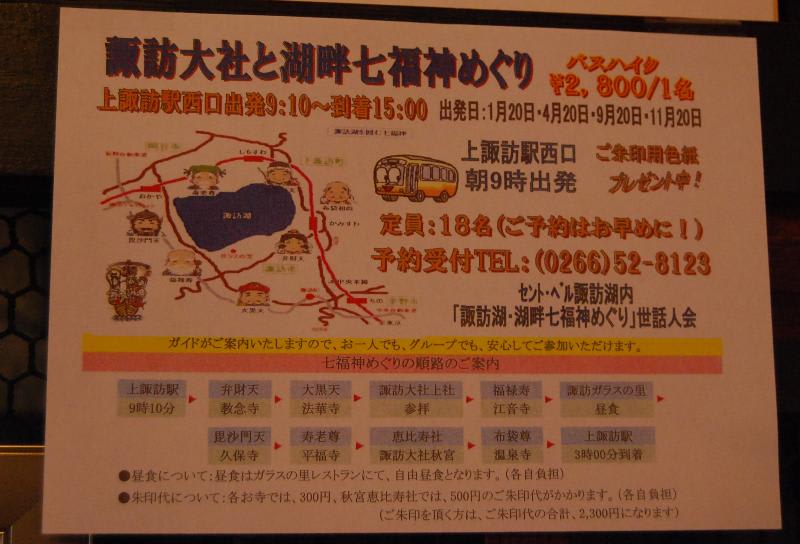

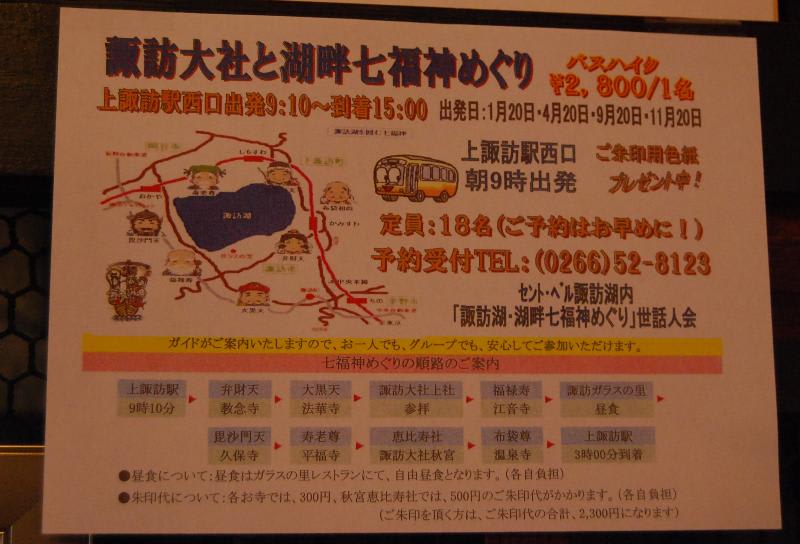

今回の内容は、『諏訪大社と湖畔七福神めぐり』です。

今年は四回ほど予定されています。

第二回目の4月20日が過ぎていますので、残すところあと二回です。

勿論、ツアーとは別に各自が巡るのもよしです。

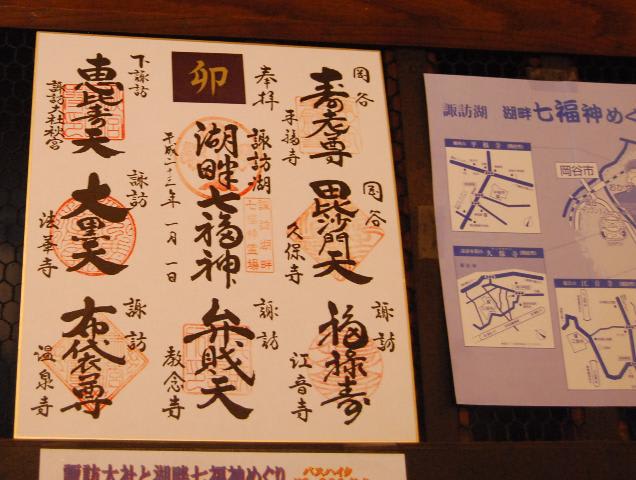

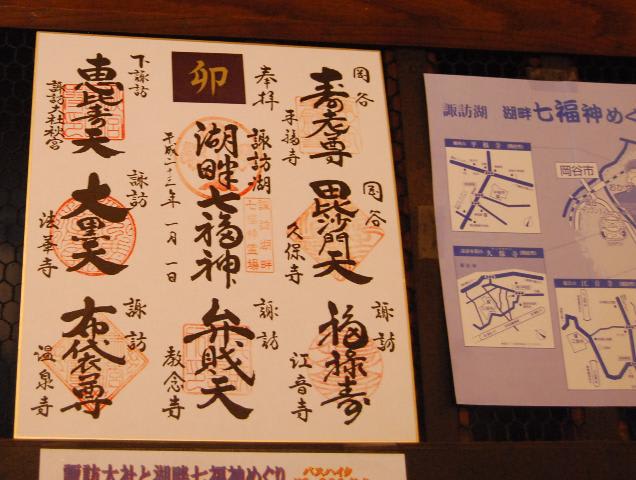

我が家は色紙ではなく、ご朱印帳に貰いたいものです。

以前に法華寺に参拝した時にこちらの大黒天様のご朱印は頂いている。

原村は勿論諏訪郡ですから、地元も地元かも。

今回の内容は、『諏訪大社と湖畔七福神めぐり』です。

今年は四回ほど予定されています。

第二回目の4月20日が過ぎていますので、残すところあと二回です。

勿論、ツアーとは別に各自が巡るのもよしです。

我が家は色紙ではなく、ご朱印帳に貰いたいものです。

以前に法華寺に参拝した時にこちらの大黒天様のご朱印は頂いている。

超狭い範囲の開田高原の観光地を・・・・。と言っても旅館の近辺のみです。その直ぐご近所に有った木曽駒の牧場ですら割愛してしまった。木曽駒と言えばホテル南木曽でも種の保存の目的も兼てか飼育していた。

宿を発ち数百メートル走ると此処・そば道楽体験道場に着く。何組もの観光客が既に写真撮影をしていた。雲に被われているが御嶽山が良く見える。前に映っている道を左の行けば木曽駒の牧場のはず。

木曽の森林を運搬した森林鉄道かな。

峠の我が家を出発して宿に着く前に寄った道の駅・日義木曽駒高原です。

天気も悪くなって来たこともあり寒い中での買い物です。

施設の方が作ったようなので、こちらの一輪挿しも。

信州地区限定販売のプリッツです。

勿論お買い上げです。

流石に林檎の本場です、色々の種類の林檎がカゴに入っていた。

林檎らしい色をしているこちらのふじをかったかも。

道の駅で手に入れた戦利品です。

フリーペイパーの南信州.comです。

諏訪・蓼科・八ヶ岳地区が南信に入る事に何処と無く違和感を覚えないでもないですが、信州の方にとっては紛れもない南信なのかもしれない。

今回、日義木曽駒高原の道の駅で手に入れた。

情報量も多く大変嬉しいフリーペッパーである。

2010年夏秋号と言う事で既に17巻を数えている。

たてしな自由農園でも見たことがあるような・・・・?

千畳敷カールは二度ほど訪れた事がある。

一度は真夏の登山で、千畳敷まで駒ケ岳ロープウェイで上り上松に下り下りたとき。

後の一度は5月の連休で家族全員で千畳敷までロープウェイで上ったことである。

その時は、千畳敷の駅の近くに有る神社の鳥居のトップが雪に少し顔を出しているだけであった。

秋の紅葉の美しい時期にも訪れた見たい。

三枚の画像はスキャナーで取り込んだものです。

諏訪・蓼科・八ヶ岳地区が南信に入る事に何処と無く違和感を覚えないでもないですが、信州の方にとっては紛れもない南信なのかもしれない。

今回、日義木曽駒高原の道の駅で手に入れた。

情報量も多く大変嬉しいフリーペッパーである。

2010年夏秋号と言う事で既に17巻を数えている。

たてしな自由農園でも見たことがあるような・・・・?

千畳敷カールは二度ほど訪れた事がある。

一度は真夏の登山で、千畳敷まで駒ケ岳ロープウェイで上り上松に下り下りたとき。

後の一度は5月の連休で家族全員で千畳敷までロープウェイで上ったことである。

その時は、千畳敷の駅の近くに有る神社の鳥居のトップが雪に少し顔を出しているだけであった。

秋の紅葉の美しい時期にも訪れた見たい。

三枚の画像はスキャナーで取り込んだものです。

九蔵峠展望台の後にお邪魔したのが、これから向う地蔵峠展望台。

従って、訪問したのは同じ11月3日。

九蔵峠は国道361号、こちら地蔵峠展望台は峠越えの1.5車線の細い道。

自分が行った方向は地蔵峠より手前である。

秋の紅葉シーズンであるから細い道には落ち葉が沢山敷き詰められている。

それ程車の通行も多くないと見える。

この辺りは落葉松が多いのか道路を黄褐色に染めている。

展望台の看板。

到着したのが午前9時と40分である。

九蔵峠よりこちらの地蔵峠展望台の方が車も人も沢山、それにマニアらしき方が沢山たむろしている。

少ない駐車スペースに停める事が出来た。

実にラッキーである。

沢山の車が路肩に駐車している。

雲が切れて御嶽山の峰々が姿を現すのを待って居る為か、移動が殆どなく、会話に興じている。

雪を頂く木曽御嶽山の峰。

裾野に広がる紅葉。

被写体としては最高であるから、その一瞬を待っているようである。

この紅葉のシーズン。

嶺に戴く雪。

そんな状況下の御嶽山を訪れる事は我が家にとって簡単ではない。

雲がはれ御嶽山の峰々(継母岳2868m、剣ヶ峰3067m、摩利支天岳2959m、継子岳2859m)が見えなかった事がかえすがえすも残念であった。

それにしても美しい黄色系統の紅葉を堪能する事が出来た。

我が家は雲が切れるのを待つ事無く直ぐにこの場と後にして、来た道を戻った。

狭い道を峠越えしても仕方がないので、木曽馬の里方面に戻った。

中央高速の渋滞を考えると休日や日曜日の行動が制約されてしまう。

従って、訪問したのは同じ11月3日。

九蔵峠は国道361号、こちら地蔵峠展望台は峠越えの1.5車線の細い道。

自分が行った方向は地蔵峠より手前である。

秋の紅葉シーズンであるから細い道には落ち葉が沢山敷き詰められている。

それ程車の通行も多くないと見える。

この辺りは落葉松が多いのか道路を黄褐色に染めている。

展望台の看板。

到着したのが午前9時と40分である。

九蔵峠よりこちらの地蔵峠展望台の方が車も人も沢山、それにマニアらしき方が沢山たむろしている。

少ない駐車スペースに停める事が出来た。

実にラッキーである。

沢山の車が路肩に駐車している。

雲が切れて御嶽山の峰々が姿を現すのを待って居る為か、移動が殆どなく、会話に興じている。

雪を頂く木曽御嶽山の峰。

裾野に広がる紅葉。

被写体としては最高であるから、その一瞬を待っているようである。

この紅葉のシーズン。

嶺に戴く雪。

そんな状況下の御嶽山を訪れる事は我が家にとって簡単ではない。

雲がはれ御嶽山の峰々(継母岳2868m、剣ヶ峰3067m、摩利支天岳2959m、継子岳2859m)が見えなかった事がかえすがえすも残念であった。

それにしても美しい黄色系統の紅葉を堪能する事が出来た。

我が家は雲が切れるのを待つ事無く直ぐにこの場と後にして、来た道を戻った。

狭い道を峠越えしても仕方がないので、木曽馬の里方面に戻った。

中央高速の渋滞を考えると休日や日曜日の行動が制約されてしまう。

11月3日の午前9時20頃に撮影。

開田高原の紅葉見物に来たのが、ここ国道361号の九蔵峠少し手前の展望台からの木曽御嶽山。

361号を走り高山方面に向かう道すがら。

紅葉の綺麗な木々の間から見え隠れしていた御嶽山。

峠に近くなるに従って落石防止の山肌の道路が現れてきた。

この落石注意は、注意しようがないので、走る時はいつも良い気分はしない。

しかし、それにも増して紅葉の美しい事。

赤系統の紅葉の少ないと言うより殆どないが、全山覆い尽くさんばかりの紅葉はこれはこれで実に美しい。

展望台の看板によると、九蔵峠自体は展望台の少し先のようである。

峠は道路での最高標高地点ではあるが必ずしも視界が良い訳ではない。

峠の少し前に木曽御嶽山の素晴らしい眺望の展望台がある。

7号カーブのところが展望台である。

こちらも原村と同じ村である。

何処と無く親近感が湧いてくる。

信州サンセットポイント百選に選ばれている。

ここから素敵な夕日を眺めて見たい物である。

黄色系統の紅葉であるが大変美しいのには、感動を覚えるほどである。

道から少し降りた所に展望台が設置されている。

生憎山頂部は雲に覆われているが、前日に雪が降ったらしく、粉砂糖を撒いたような素敵な姿をしている。

以前に開田高原に来たときと比べると随分変化していた。

時が経っているから当たり前であるが、今回は観光地として整備されていたのには驚いた。

前に来たときは、高原と言う名に蓼科高原のような景観を想像して来て見たら只の田舎であった。

それが今回は時期も良かったし、基盤整備が整っていたのでジックリ時間を掛けて再度訪問したい。

黄色系の紅葉の素晴らしさを教えてくれた開田高原である。

木曽谷や五臓六腑にしみわたるとある。

お酒を呑んだときによく使っている。

開田高原の紅葉見物に来たのが、ここ国道361号の九蔵峠少し手前の展望台からの木曽御嶽山。

361号を走り高山方面に向かう道すがら。

紅葉の綺麗な木々の間から見え隠れしていた御嶽山。

峠に近くなるに従って落石防止の山肌の道路が現れてきた。

この落石注意は、注意しようがないので、走る時はいつも良い気分はしない。

しかし、それにも増して紅葉の美しい事。

赤系統の紅葉の少ないと言うより殆どないが、全山覆い尽くさんばかりの紅葉はこれはこれで実に美しい。

展望台の看板によると、九蔵峠自体は展望台の少し先のようである。

峠は道路での最高標高地点ではあるが必ずしも視界が良い訳ではない。

峠の少し前に木曽御嶽山の素晴らしい眺望の展望台がある。

7号カーブのところが展望台である。

こちらも原村と同じ村である。

何処と無く親近感が湧いてくる。

信州サンセットポイント百選に選ばれている。

ここから素敵な夕日を眺めて見たい物である。

黄色系統の紅葉であるが大変美しいのには、感動を覚えるほどである。

道から少し降りた所に展望台が設置されている。

生憎山頂部は雲に覆われているが、前日に雪が降ったらしく、粉砂糖を撒いたような素敵な姿をしている。

以前に開田高原に来たときと比べると随分変化していた。

時が経っているから当たり前であるが、今回は観光地として整備されていたのには驚いた。

前に来たときは、高原と言う名に蓼科高原のような景観を想像して来て見たら只の田舎であった。

それが今回は時期も良かったし、基盤整備が整っていたのでジックリ時間を掛けて再度訪問したい。

黄色系の紅葉の素晴らしさを教えてくれた開田高原である。

木曽谷や五臓六腑にしみわたるとある。

お酒を呑んだときによく使っている。

諏訪大社上社、下社の四宮の中にあって一番素朴な所が好きな前宮です。

全国津々浦々にある諏訪神社。

その中心をなす諏訪大社の四宮です。

全国の諏訪神社の頂点に立つ上社の神社なのにこの素朴さ、そのギャップがなんとも言えずに好きである。

神社信仰地域風土に根付いている感じが、その質素な姿に感銘すら覚える。

右手に見えるのが一之御柱、左手に見えるのが二之御柱。

前宮一之御柱。

前宮二之御柱。

前宮三之御柱。

前宮四之御柱。

前宮も上社ですから御神紋の梶の葉の足は四つです。

下って行くと神楽殿や社務所です。

『Ranchoさんへ』

諏訪大社上社本宮の御柱の追記です。

牛若丸と弁慶の絵馬である事に気がつきませんでした。

再度こちらにトリミングし直した物を大きくアップします。

牛若丸と弁慶ではここは言わずも無く五条の橋の上です。

全国津々浦々にある諏訪神社。

その中心をなす諏訪大社の四宮です。

全国の諏訪神社の頂点に立つ上社の神社なのにこの素朴さ、そのギャップがなんとも言えずに好きである。

神社信仰地域風土に根付いている感じが、その質素な姿に感銘すら覚える。

右手に見えるのが一之御柱、左手に見えるのが二之御柱。

前宮一之御柱。

前宮二之御柱。

前宮三之御柱。

前宮四之御柱。

前宮も上社ですから御神紋の梶の葉の足は四つです。

下って行くと神楽殿や社務所です。

『Ranchoさんへ』

諏訪大社上社本宮の御柱の追記です。

牛若丸と弁慶の絵馬である事に気がつきませんでした。

再度こちらにトリミングし直した物を大きくアップします。

牛若丸と弁慶ではここは言わずも無く五条の橋の上です。

信濃国一之宮 総本社 諏訪大社上社本宮の御柱。

寅の年の御柱祭。

本宮一之御柱。

本宮二之御柱。

本宮三之御柱。

本宮四之御柱。

沢山ある綱の中で原村氏子会が奉納する藤蔓中綱です。

藤蔓を綱によるだけでも大変です。

どのような経緯かは知りませんが、藤蔓は原村だけのようです。

普通は荒縄が使用されます。

新しい大太鼓が120余年ぶりに新しく作られたと東京のニュースで言っておりました。

隣の大太鼓が120数年前の太鼓のようです。

貫禄十分です。

120年の風雪に耐えるとこの龍も天に登り太鼓からは見えなくなるのかも。

諏訪大社上社の御神紋です。

梶の葉です。

梶の葉の足の数が上社は4本で、下社は5本との事です。

本宮は上社なので4本です。

寅の年の御柱祭。

本宮一之御柱。

本宮二之御柱。

本宮三之御柱。

本宮四之御柱。

沢山ある綱の中で原村氏子会が奉納する藤蔓中綱です。

藤蔓を綱によるだけでも大変です。

どのような経緯かは知りませんが、藤蔓は原村だけのようです。

普通は荒縄が使用されます。

新しい大太鼓が120余年ぶりに新しく作られたと東京のニュースで言っておりました。

隣の大太鼓が120数年前の太鼓のようです。

貫禄十分です。

120年の風雪に耐えるとこの龍も天に登り太鼓からは見えなくなるのかも。

諏訪大社上社の御神紋です。

梶の葉です。

梶の葉の足の数が上社は4本で、下社は5本との事です。

本宮は上社なので4本です。

海で採れる天草が素なのに、諏訪湖周辺が寒天の名産地です。

諏訪地方の寒さで寒天が作られているからです。

寒い冬の時期に自然乾燥と凍結を繰り返して造るみたいです。

その為、諏訪地方にはもってこいみたいです。

10年経って初めてその名産の寒天の会社にお邪魔してみました。

天草を煮詰める釜でしょうか、看板代わりになっていた。

「ところてん」と「あんみつ」の幟が目に入った。

勿論、お目当ては・・・・です。

ところてんも嫌いではありません。

お店に入るとところてんの試食が出てきました。

それも試食の域を超えた量で。

ところてんを食べていると寒天のサラダも出来た。

ナカナカヘルシーな感覚でgoodである。

色素はとれているが紛れもなく乾燥された天草です。

今年の諏訪地方と言えば御柱祭です。

勿論、山本寒天産業さんも。

試食もタップリ頂きました。

で、ご馳走様の声のみ残して立ち去る程の度胸はありません。

と言うより、寒天が安い。

たてしな自由農園でも売られていますが、寒天に関してはこちらの方が安いです。

当たり前と言えば当たり前ですが。

諏訪地方の寒さで寒天が作られているからです。

寒い冬の時期に自然乾燥と凍結を繰り返して造るみたいです。

その為、諏訪地方にはもってこいみたいです。

10年経って初めてその名産の寒天の会社にお邪魔してみました。

天草を煮詰める釜でしょうか、看板代わりになっていた。

「ところてん」と「あんみつ」の幟が目に入った。

勿論、お目当ては・・・・です。

ところてんも嫌いではありません。

お店に入るとところてんの試食が出てきました。

それも試食の域を超えた量で。

ところてんを食べていると寒天のサラダも出来た。

ナカナカヘルシーな感覚でgoodである。

色素はとれているが紛れもなく乾燥された天草です。

今年の諏訪地方と言えば御柱祭です。

勿論、山本寒天産業さんも。

試食もタップリ頂きました。

で、ご馳走様の声のみ残して立ち去る程の度胸はありません。

と言うより、寒天が安い。

たてしな自由農園でも売られていますが、寒天に関してはこちらの方が安いです。

当たり前と言えば当たり前ですが。

例年だとGWに見頃を迎える聖光寺にお邪魔しました。

今年は、天候不順の影響でしょうか開花はしていましたが、一分咲き迄行っていないかもと思わすほどでした。

峠の我が家の豆桜も咲いて居ませんでしたから、想像はしていましたが少し残念でした。

母を伴い何度も来ていますが、綺麗な桜を見せたかったですが如何ともしがたいです。

山門を入り本堂へ向う両側には沢山の桜の木があります。

木によって2~3分咲きの桜もありました。

それではと言う事で東急蓼科リゾートにお邪魔してみました。

こちらも殆ど咲いていませんでした。

東急では車を停める事も無く車窓からの景色を眺めてもらいました。

立体交差を越えて、ビーナスラインに戻って来たところです。

この坂を下って少し走ると、GWには大賑わいのバラクラです。

既にガードマンが出て駐車場の準備をされていました。

我が家はノンストップで通過です。

ビーナスラインは所所桜がさいていました。

今日は中旬から下旬に向うところですから、既に散って居る事と思います。

今年は、天候不順の影響でしょうか開花はしていましたが、一分咲き迄行っていないかもと思わすほどでした。

峠の我が家の豆桜も咲いて居ませんでしたから、想像はしていましたが少し残念でした。

母を伴い何度も来ていますが、綺麗な桜を見せたかったですが如何ともしがたいです。

山門を入り本堂へ向う両側には沢山の桜の木があります。

木によって2~3分咲きの桜もありました。

それではと言う事で東急蓼科リゾートにお邪魔してみました。

こちらも殆ど咲いていませんでした。

東急では車を停める事も無く車窓からの景色を眺めてもらいました。

立体交差を越えて、ビーナスラインに戻って来たところです。

この坂を下って少し走ると、GWには大賑わいのバラクラです。

既にガードマンが出て駐車場の準備をされていました。

我が家はノンストップで通過です。

ビーナスラインは所所桜がさいていました。

今日は中旬から下旬に向うところですから、既に散って居る事と思います。