BSプレミアムで平日午後1時から、かつての名画を放送している。氷見へ行った日は「ガス燈」だった。以前どこかの名画劇場で見たはずだが、中身を全く覚えていない。1944年の作品で当時のポスターつきのパンフレットだけが印象に残っている。もしかしたら家のどこかに保管しているかもしれない。

なぜかヘップバーンの「暗くなるまで待って」とこんがらがり…、でも霧の中の街燈や家の中のガス燈がゆらめく様、不安げな女性はバーグマンで…。と言うわけでともかく録画をした。

夕暮れロンドンの街をランプライターがガス燈に灯をつけて回る、一つずつ。雨の中、ある家の前に静かな人だかりが…。家の中から、一人の少女が年配の男性に付き添われ現れて馬車で去って行く…。 有名な女性歌手が殺され、高価な宝石類が消えてしまった。事件はそのまま迷宮入り。その少女は歌手の姪のポーラだった。

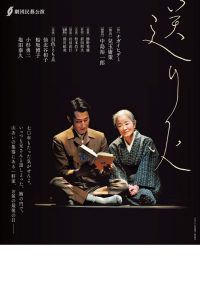

高岡演劇鑑賞会の例会が半年ぶりに上演されたのは8月初めだった。会員数はずいぶん減ったが、10月に2度目の公演、劇団民藝の「送り火」が予定されている。

制作の「上本浩司さんを囲む会」が高岡ウイングウイングで開かれると言うので出かけた。私にとっては「囲む会」も久しぶりだった。ずっと体調が思わしくなかったので鑑賞会そのものもそろそろ潮時かなと思っていたからだ。が、コロナ感染予防のための外出自粛が始まると家にいることが多く、運動不足に精神的な鬱が加わり認知症の始まりが心配になってきたため、無理しない程度に外へ出るようにしている。

👇は、上本さん。テーブルに一人ずつ座る会員を前に、「民藝」の歴史に始まり、過去の役者さんたちのこと、このお芝居の作者、演出者、出演者さんのこと、物語を要領よく興味深く語ってくださった。

8月16日、お盆の最後の日の夕刻、日色ともゑさん演ずる一人暮らしのおばあちゃん(吉沢照)が、明日ケアハウスに入ると言う前日。親戚の人が訪ねてきて戦時中の話を語りかける。そのうち兵役を逃れて逃亡した兄の亡霊が現れる。照はたちまち5歳の少女に戻り…。

一人暮らしで認知症が始まりかけ、ケアハウスに入る…。 今、あるいは数年後の自分の姿だな~と思った。一幕で戦中戦後の70年を振り返るとは、これこそお芝居のだいご味だと思う。

NEWシネマ歌舞伎「四谷怪談」年に数回「じょうはな座」でシネマ歌舞伎が上映される。 今までよく一緒に観に行ったSAさんが、5月頃だったかこの「四谷怪談」の話をされた。今回はお弁当なしで、午後1本だけの上映。......

👆は、昨年の私のブログです。「じょうはな座」へシネマ歌舞伎を見に行ってますね。夏の定番、鶴屋南北の「東海道四谷怪談」のシネマ歌舞伎を楽しみました。詳しくは、👆の »続きを読む» を開いて見てください。

来年8月には、高岡演劇鑑賞会で前進座の「東海道四谷怪談」を見ることができます。待ち遠しいです。

高岡演劇鑑賞会では半年間、休演状態でした。その間、「マクベス」と淡谷のり子の物語「Sing a Song」が延期になり、今度の文学座の公演も、薄氷を踏む思いだったことでしょう。劇団の人たちはもちろん、迎える鑑賞会の人たちも慎重に準備をされていました。そんな思いのいっぱい詰まった舞台でした。👇のポスターはネットから、高岡のものではありませんが、青い空のイメージは同じです。

この長いタイトルは、イギリスの詩人ワーズワースの「虹」という詩の一節だそうです。主人公の安田均が何度も口にします。彼は、廃館間際の映画館「新星劇場」の館主、取り壊しが差し迫り、最終上映の映画も決まり、ファンだった人たちとささやかなお別れ会を開くまでの日々が、細やかに描かれます。

登場人物は、他に館主の父(先代の館主)、息子、息子の友人、従業員、映写技師、近所の女性の7人。7色の虹のイメージだそうだが…。自死した次男がいじめに合っていた、長男と友人がゲイの関係…などそれぞれが抱えている問題が大きくて、観客としては焦点がぼやけ、集中できない感じがしました。

昔、高岡にもあった街中や郊外の映画館、入り口のロビーや自販機、自分で重い扉を開ける入り口…、そんな舞台装置が懐かしかったです。カーテンコールでの挨拶や出演者の表情が、達成感に満ちていて感動しました。

スマホに「らじるらじる」を入れてから、時々「聞き逃し番組」を利用している。文化講演会や宗教の時間、朗読、古典などを「お気に入り」に登録し、その日の気分に合わせて聴いている。

👇 今、続けて聴いているのが、早坂暁の「華日記」。 私自身は、娘時代にしばらくの間、池坊を習っていた。母は小原流だと言っていた。が、どうも華道は性に合わず、長続きしなかった。今でも流派の名前を知っている程度で、あまり興味がない。

朗読の時間では、「華日記」の前は「二十四の瞳」だった。最初聴いていたが、以前読んでいるし高峰秀子の映画も見ているし、新鮮味がなかった。

早坂暁は「花遍路」や「夢千代日記」などテレビドラマをよく見たので、脚本家として名前を知っていて好きなドラマが多かった。

「華日記」は、サブタイトルにもあるように”昭和生花戦国史”である。かなりフィクションが混じっているようだが、実際の華道家名が登場するし、流派の歴史も描かれる。型を守る古い流派と新しい華道を追求する何人もの華を愛する人々の生き方が交錯する。

何よりも惹きつけられるのは、藤田三保子さんの朗読だ。低めの固い声だが、真剣に生きる様々な人物像をよく表現していて、心に響く。時には眠ってしまうこともあるのだが…。欲張らずに少しずつ聴いている。

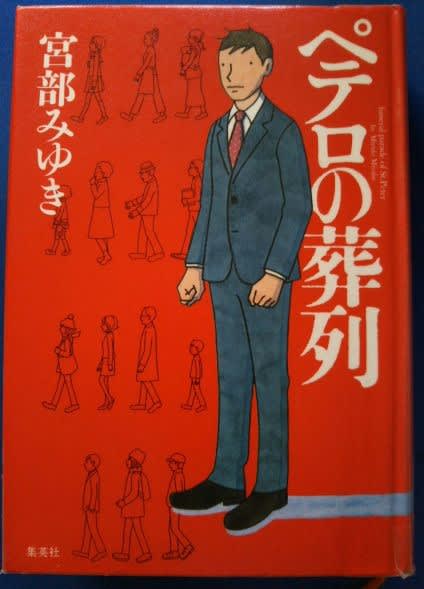

外出自粛で古い映画やTVドラマを見る機会が増えたことを書いた。篠原涼子の「ハケンの品格」を見ていて小泉孝太郎に注目。宮部みゆきの「ペテロの葬列」に行き着いたことも書いた。折しもCS TBSで再放送しており、第一回のバスジャック事件の場面で、息の詰まる予測できない展開と登場人物の描写が面白く、毎日予約録画して見てきた。図書館で原作本も借りた。

本はハードカバーで685ページ、TVドラマは11回までの連続もの。ほぼ並行して読み進んだ。

最後の部分(第二のバスジャック事件後)が原作とドラマは少し異なる展開だ。第一のバスジャック事件の被害者坂本くん(細田善彦が熱演)が第二のバスジャック事件を起こす。

実は第一のバスジャック事件の犯人は詐欺師を育てる(訓練する)トレーナーだった。自分の罪を悔い改め、関わったマルチ商法を告発し幹部の会員達を懲らしめるのが目的だったようだが…。聖ペテロが3度キリストを否認したように、一度ついた嘘(悪)は広がり続く、しかし悔い改めやり直すことができる、というメッセージと、現在でもオレオレ詐欺に騙される高齢者がいるように、水、化粧品、栄養剤、リゾート地などを騙されて売りつけられ全財産を投げ出した人が多く登場する。

ドラマの中で登場人物がよく集まるカフェ「睡蓮」の壁に掲げられるレンタル絵画の2つ目は、👇の ジョルジュ・ラ・トゥールの「ダイヤのエースを持ついかさま師」(ルーブル美術館)。なんとも気味の悪い絵画である。

実は、ラ・トゥールはよく似た構図の「クラブのエースを持ついかさま師」を描いており、これはアメリカのキンベル美術館にあるそうだ。ドラマではこれらの絵画が象徴的な役割を果たす。

私が興味を持った部分だけの紹介のみであらすじも書かなかったが、11回も続くドラマは珍しい。ともかく登場人物が多く、それぞれに人生があり、それが変化し、リアルに描かれ魅力的であった。もちろんミステリーだから謎解きの面白さもある。が、なぜか後味のあまりよくない(可哀想とか、むなしいとか、悲しいと言うのでなく)物語だった。

コロナウイルス感染予防のための外出自粛中、古い映画や当時興味のなかったTV番組を見る機会が増えたことを何度か書いた。ラジオを聴くことも少し増えたかもしれない。と言うか、スマホでラジオを聴くことは今まではなかった。川越のTOさん、東京のasaちゃん、などはラジオ愛好家で、電話やメールで時々話題にのぼる。「ラジオ深夜便」はもちろん、「古典講読」、「文化講演会」、「朗読」などそれぞれ好きな番組で聞いたこと、興味のあることを知らせてくれるのだ。

特に、小和田哲男氏の講演「明智光秀を読み解く」について聞いた頃から興味が倍増した。NHKラジオ第一、第二、FMの聞き逃し番組を、スマホで簡単にいつでも好きな時に聞けると言うのだ。「らじるらじる」と言うアプリを取り込むことで、配信終了時まではいつでも聴ける。

👇は、ネットからの写真。自分のスマホの写真は撮れないので…。

映像を見ずに音声だけ聴くわけだから、私には睡眠剤の役割を果たすことが多いのだが、何度も聴けるのがいい。まだ読み終わっていない、カミユの「ペスト」とコロナ禍についての「宗教の時間」の番組についていつか書きたいと思っている。

5/27(水)夜、久しぶりに「歴史秘話ヒストリア」を見た。 テーマが「富山の薬売り」。富山県人としては、どんなとり上げ方をするのか興味があった。

👇は、富山城址公園に建つ富山藩2代藩主前田正甫(まさとし)公の立像。富山藩は加賀藩から分藩した10万石の大名だったが、参勤交代や幕府から命じられた委託事業による財政難に苦しめられていた。そこで富山藩は本家の加賀藩に依存しない経済基盤をつくるために産業を奨励したが、その一つに製薬(売薬商法)があった。

第2代藩主・前田正甫は、江戸城で腹痛になった三春藩主の秋田輝季に反魂丹を服用させた。すると腹痛が驚異的に回復した、と言う「江戸城腹痛事件」という逸話がある。驚いた諸国の大名が富山売薬の行商を頼み富山の売薬は有名になった。この腹痛事件に史料的な裏付けはないそうだが、👆の像の横にもそう記されていて、私たちは信じているのだ。

この話は、番組でも再現ドラマとして描かれていた。 全国に散らばり、薬を売る「売薬さん」達の話す越中弁があまりにも上手で、近所のおじちゃんが話しているよう…これには驚いた。 置き薬にして使った分だけ支払う方法や、子どもたちが喜ぶお土産を持って行くなど、皆で相談しながら喜ばれる売り方を工夫する様子も丁寧に描かれる。

明治になると、薩摩担当の薬売りが、薩摩が必要としていた昆布の密貿易を助けることで、財政立て直しにも一役買っていたという話だ。さらに、スパイのような活動や藩士の看病まで。薩摩が力を蓄えなければ、明治維新につながる動きも違っていたかもしれないと考えると、富山の薬売りの存在は、幕末に大きな役割を果たしたことになる。これは全く知らないことだった。番組を作る人たちが調査する中で発見されたのかも。

今も、その伝統を受け継ぎ、現代の富山の薬売りである82歳の江尻市男(えじり・いちお)さん。そして若い薬売り、20歳の田村隼人(たむら・はやと)さん。「先用後利」や、個人間のあつい信頼関係をもとに、今も、地元の方々の健康を守りたいという言葉が、心に響きました。

今日久しぶりに電話で話した東京のasaちゃんに、懐かしいだろうと再放送を教えてあげた。彼女はラジオ派で、スマホで「聞き逃しアプリ」を利用し、目下小和田哲男さんの「明智光秀」を聞いているそうだ。

「歴史秘話ヒストリア・富山の薬売り」再放送:6/2(火)午後3:08より

BSプレミアムで「飢餓海峡」を見た数日後に、”The Great Dictator"が上映された。最後のスピーチの場面が英語の教材になっていたこともあり、何度も見た映画だ。懐かしかったのと、細部をもう一度見たくて録画をした。

チャプリンが、当時のドイツ国の指導者でオーストラリア併合やポーランド侵攻、ユダヤ人虐待などを行ったアドルフ・ヒットラーの独裁政治を批判した作品。 近隣諸国に対する軍事侵略を進めるヒトラーとファシズムに対して非常に大胆に非難と風刺をし、ヨーロッパおけるユダヤ人の苦況をコミカルながらも生々しく描いている。

チャップリンは、架空の国トメニアの陸軍の無名二等兵、チャーリー(実はユダヤ人の床屋)役と、トメニアの独裁者、アデノイド・ヒンケル役との一人二役を演じる。ヒンケルは独裁者として君臨し、自由と民主主義を否定し、国中のユダヤ人を迫害するようになっていた。

床屋のチャーリーは戦場で負傷するが、病院を抜け出しゲットーにある理髪店に戻ってくる。ゲットーとは、ユダヤ人が強制的に住まわされた居住地区。そこで住民たちは助け合いながら仲良く暮らしている。ヒンケルの突撃隊が時々やって来て襲撃を加える。

👇 ヒンケルは、風船の地球儀を手や足やお尻で飛ばして、世界の皇帝として君臨する夢を抱いている。風船は最後にパチンと割れるのだが…。背が低いのに相手を見下せるよう高い椅子に座り、相手も高くするとさらに高く上げる。チャプリンならではの滑稽な場面がたっぷり…。

👇 床屋のチャーリーはとうとう強制収容所に入れられるが、脱出。ヒンケルに似ていたので間違われ、ヒンケルに代わって、ラジオで一世一代の演説を打つ。それがあの有名なスピーチだ。

” I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.

I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black men, white.…”

(申し訳ない。私は皇帝になりたくはない。それは私の務めではない。私は誰も支配したり征服したりしたくないのだ。できることなら全ての人を助けたいのだ。ユダヤ人も,ユダヤ人以外の人々も,黒人も,白人も。)

最初は静かに淡々と、が、だんだん口調が激しくなり、自由と寛容、人種の壁を越えた融和を訴えるのだ。

1940年に公開された作品。第二次世界大戦が始まった頃にこの映画を作ったチャプリンに驚く。