先日のブログ「ドレスの意味」に、読者の方から「日常と非日常」の観点から舞台衣装の意義を考察されたメールを頂きました。友人のCHIKAさんからも同趣旨のコメントを頂きました。このあたりの話は生命倫理を専攻していた頃に少し学びましたが、もう10年近く前のことなのでだいぶ記憶が曖昧になっています。そこで、久し振りにプチ社会学(?)してみようと思います(笑)。

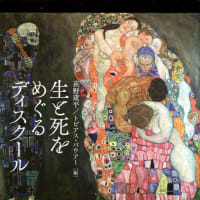

言うまでもなくコンサートや展覧会に出かけることは「日常性からの束の間の脱出」です。私たちは決まりきったルーティンワークの日常には退屈してしまう。日常性のことを「ケ」と呼び、非日常の「ハレ」と区別したのは民俗学者の柳田國男でした(よね?)。退屈し、疲れてくると「ケ」のエネルギーが枯れてくる。これを「ケガレ」と言うのだとか。そこで、エネルギーを回復するために行うのが「祭り」である、という説があるそうです。あるいは、「ケガレ」と不浄を同義と捉え、聖なる世界との通路を開くために「儀式」を行うことが大事だという説も。芸術は聖なる世界への通路である、という主旨の論文もありました。

宗教的な儀式の際には、聖職者は式服に威儀を正しますね。集う人々も平服ではなくきちんとした服装をします。あるいは、お祭りの時もそれにふさわしい格好をします。いずれにしても、普段着では場にふさわしくないのです。

中学生の頃だったか、母に「美術館に行く時はきちんとした格好をしていかなくては失礼になるのよ」と言われ、服装は作品に対する礼を示すものなのだと思ったことを覚えています。音楽会の場合は、作品に対してと言うより演奏者に対する敬意の表現だと思っていました。演奏する側に立つようになると、お客様に対する礼としてドレスを着ていたように思いますが、作品や音楽芸術そのものに対する敬意や畏れ慎みの気持ちも含まれていたかもしれません。しかし、いつの間にかコンサートでドレスを着ることは一種の慣習と化してしまって、ほとんど何の自覚もなくなっていました。それと同時に人前で「あがる」こともなくなりました。ハレの日が日常化してきたということでしょうか。

プロの演奏家にとっては「ハレ」が日常の一部です。しかしお客様にとってコンサートは(お祭りか儀式かはともかく)非日常。演奏者も「ハレ」の日を迎える緊張感を忘れてはいけないのでしょうね。慣れが狎れになっては不遜になります。大切なことを思い出させてくれたK君、有難う!

言うまでもなくコンサートや展覧会に出かけることは「日常性からの束の間の脱出」です。私たちは決まりきったルーティンワークの日常には退屈してしまう。日常性のことを「ケ」と呼び、非日常の「ハレ」と区別したのは民俗学者の柳田國男でした(よね?)。退屈し、疲れてくると「ケ」のエネルギーが枯れてくる。これを「ケガレ」と言うのだとか。そこで、エネルギーを回復するために行うのが「祭り」である、という説があるそうです。あるいは、「ケガレ」と不浄を同義と捉え、聖なる世界との通路を開くために「儀式」を行うことが大事だという説も。芸術は聖なる世界への通路である、という主旨の論文もありました。

宗教的な儀式の際には、聖職者は式服に威儀を正しますね。集う人々も平服ではなくきちんとした服装をします。あるいは、お祭りの時もそれにふさわしい格好をします。いずれにしても、普段着では場にふさわしくないのです。

中学生の頃だったか、母に「美術館に行く時はきちんとした格好をしていかなくては失礼になるのよ」と言われ、服装は作品に対する礼を示すものなのだと思ったことを覚えています。音楽会の場合は、作品に対してと言うより演奏者に対する敬意の表現だと思っていました。演奏する側に立つようになると、お客様に対する礼としてドレスを着ていたように思いますが、作品や音楽芸術そのものに対する敬意や畏れ慎みの気持ちも含まれていたかもしれません。しかし、いつの間にかコンサートでドレスを着ることは一種の慣習と化してしまって、ほとんど何の自覚もなくなっていました。それと同時に人前で「あがる」こともなくなりました。ハレの日が日常化してきたということでしょうか。

プロの演奏家にとっては「ハレ」が日常の一部です。しかしお客様にとってコンサートは(お祭りか儀式かはともかく)非日常。演奏者も「ハレ」の日を迎える緊張感を忘れてはいけないのでしょうね。慣れが狎れになっては不遜になります。大切なことを思い出させてくれたK君、有難う!