(1)昭和33年(1958)お年玉郵便切手シート

平成30年(2018)の戌年ももうすぐ終わる。そこで、手持ちの戌年のお年玉郵便切手で、これまでの戌年を振り返りながら、平成最後の戌年を見送ることにした。

お年玉くじつき年賀はがきの末等賞品となる年賀切手シートが登場したのは、昭和25年(1925)のことで、2円の切手5枚が1シートになっていた。当時は葉書が2円であったが、昭和26年の11月には5円に値上げされている。

戌年のお年玉郵便切手シートは昭和33年(1958)が最初で、5円の郵便切手4枚のシートになっていた(上の写真)。図柄は江戸時代の後期に始まる東京の郷土玩具で、出産祝いなどに使われる犬張子を図案としており、頭にはでんでん太鼓を載せている。また、切手の背景には雪が降っている。昭和33年は戦後の復興を終えて高度成長期を迎えており、神武景気に続く岩戸景気が始まっていた。この年、東京タワーも完成している。

(2)昭和45年(1970)のお年玉郵便切手シート

岩戸景気のあと、昭和39年(1964)に開催された東京オリンピックに向けての五輪景気が続き、さらに、いざなぎ景気へと引き継がれ、昭和43年(1968)には国民総生産GNPが世界2位となって、東洋の奇蹟と呼ばれる驚異的な経済成長を遂げた。昭和45年(1970)は大阪万博が開催された年でもあった。

昭和45年(1970)のお年玉郵便切手シートは、奈良の法華寺の守り犬を図案とした7円切手4枚のシートになっている。なお、昭和41年に葉書は7円に値上げされていた。守り犬は光明皇后から口伝で受け継がれたとされ、護摩供養の灰を清浄な土に混ぜてこねて形を作り、乾燥後に胡粉を塗り雲母粉で磨いて絵付けしたもので、尼僧が作っている。この切手では、松葉の絵付けをした中形の守り犬が図案になっている。

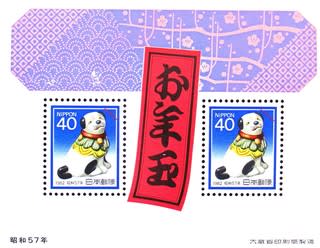

(3)昭和57年(1982)のお年玉郵便切手シート

昭和48年(1973)中東戦争による石油高騰により物価も高騰する。高度経済成長はここに終焉を迎え、安定成長期へと入った。葉書は昭和47年に10円、昭和51年に20円、昭和56年には1月に30円となり4月には40円となった。なお、封書は60円だった。

昭和57年(1982)のお年玉郵便切手シートは、犬の40円切手2枚のシートになっている。山形県米沢市の相良人形による図案で犬種は狆である。狆は室内で飼われていて、首輪や羽衣と呼ぶ涎かけをかけていた。相良人形は安永7年(1778)に米沢藩士の相良清左衛門が始めたといい、形ぬきをした粘土を焼いて彩色する土人形で、その一つが狆である。

(4)平成6年(1994)お年玉郵便切手シート

昭和の末期に地価と株価の高騰によってもたらされたバブル景気は、経済の実体を伴わなかったため平成3年(1991)には泡と消え、そのあとは平成不況となる。政治の世界では、平成5年(1993)に非自民の細川内閣が誕生したが、平成6年になると政権復帰のために自民党がなりふり構わず村山社会党委員長を支持して村山内閣が発足する。

平成6年のお年玉郵便切手シートは、千葉の犬41円と土佐犬62円の組み合わせである。なお、平成元年に消費税が導入されたため、葉書は41円、封書は62円になっていた。千葉の犬というのは、千葉県長南町芝原で今戸焼をもとに明治初期から作られてきた芝原人形と呼ぶ土人形の一つで、羽衣と呼ぶ涎かけで飾られた狆を図案としたものである。また、土佐の犬とは、高知出身の作者の名をとって香泉人形と呼ばれている郷土玩具の一つで、土佐の横綱犬の土鈴を図案としている。

(5)平成18年(2006)お年玉郵便切手シート

平成7年(1995)には阪神淡路大震災やオウム真理教による地下鉄サリン事件が発生。平成9年(1997)には山一證券が破綻し金融不安が生じて不況になった。その後、景気は回復に向かうがリストラなどによる失業の増加もあって、仕事無き景気回復となる。平成13年(2001)アメリカ同時多発テロが発生。平成15年(2003)頃にはアメリカ経済が回復し、日本の景気も回復に向かうが、その一方で格差が問題になった。

平成18年(2006)のお年玉郵便切手シートは秋田犬を図案化した50円と佐土原人形の戌を図案とした80円の組み合わせになっている。なお、平成6年に葉書は50円、封書は80円に値上げされていた。佐土原人形は宮崎県佐土原町(現在は宮崎市に編入)で江戸時代から作られていた郷土玩具で、涎かけを掛けた狆の土人形が図案になっている。

(6)平成30年(2018)お年玉郵便切手シート

平成20年(2008)にはリーマンショックもあったが、その後の景気は緩やかに回復し、長さだけは、いざなぎ景気を超えたという。平成23年(2011)には東日本大震災が発生。その後も各地に地震や噴火があり、さらに豪雨による災害もあった。

平成30年(2018)のお年玉郵便切手シートは、小さな犬62円と大きな犬82円の組み合わせになっている。なお、平成26年には消費税分を含めて切手は葉書52円、封書82円となり、昭和29年には葉書が62円に値上げされている。今回のお年玉郵便切手は、郷土玩具ではないものの干支の戌によるデザインとしており、白い小さな犬と黒い大きな犬が室内で向き合うポップなタッチのデザインになっている。この図案ではパールインクという光沢のある特殊インクで花格子の地紋を描いているが、上から見たのでは分かりにくいので、上の写真は斜め上から撮っている。大きな犬の耳のあたりには★型が、小さな犬には💛が、パールインクで描かれている。ミシン目の一部は骨の形の目打ち(○で示す)になっており、シールの下部には犬の足跡が書かれている。小さな犬は全身がミシン目の中に納まっているが大きな犬ははみ出ている。何か意図があるのだろうか。

平成の戌年はもうすぐ終わってしまうが、平成はまだ続くので、平成が古き良き時代だったかどうかは、年号が変わったあとで考えたい。年が変わって、亥年のお年玉郵便切手シートが当たったとしたら、来年はその切手シートで亥年を見送ることになるかも知れない。