要町通りを渡って直進し、次の信号で右斜め前方の道に入り、板橋高の前を通るのが千川上水のルートである。ついでだが、この信号の所から直進する細い方の道は、旧鎌倉街道とされ、板橋に出る道である。板橋高の前の道は桜並木が続き、道が広い割には静かな道である。この道を進むと、次の信号のところで、桜並木は終わりとなる。角に庚申塔が置かれた五差路の、左前方の広い方の道が千川上水のルートである。フラワーボックスが並ぶ歩道を進み、板橋交通公園を過ぎると、道はやや狭くなって、道路工事中の場所に出る。工事の横を進めば川越街道に出るが、その途中の道路際に水神様が祀られている。千川上水はその下を流れ、病院の敷地内を抜けて、東京信金の横を通っている。川越街道を渡って、東京信金の横を入り、突き当たって左に行き、旧川越街道でもあるハッピーロードに入って右に行く。次の角の辺りが大山橋のあった所で、ここから左側に、踏切へ抜ける道が千川上水のルートということになる。踏切を渡ると、桜を多く植えている老人医療センターが左側にある。その先の信号で右側の細い方の道を入り、山手通りを渡って板橋区役所の横を通るルートが、千川上水の流路である。ここから中山道を渡ると、旧中山道仲宿の交差点に出るが、千川上水は旧中山道の手前で右に曲がり、旧中山道沿いに流れていた。しかし、町並みが近く汚濁の心配があったことから、明治17年に、街道から少し離れた位置に移されることになった。そのルートは、現・板橋区役所の場所から現・中山道を斜めに横断し、道路の向こう側に少し食みだして回り込み、現・中山道を斜めに横断して、現・板橋郵便局の南側を流れ、その先、旧中山道の一本南の道を流れるルートである。

千川上水の流路通りには歩けないので、旧中山道仲宿の交差点から平尾宿に向かって旧中山道を歩き、現中山道を渡って、板橋郵便局の南側を通る道を歩く。桜並木のある下板橋通りを渡り、駅前公園を過ぎると埼京線の板橋駅前に出る。踏切を渡って次の信号を右に折れると、土手道のような少し高くなっている道がある。この道が千川上水の流路で、旧中山道より一本南の道である。道より一段低くなっている谷端小の横を過ぎると、南に向かって桜並木があり、さらに、その先にも、桜並木の道がある。そのまま進むと明治通りに出る。道の角に千川上水分配堰の碑が残っている。堀割の交差点を渡って千川上水公園に行く。公園内には水門用のバルブがあり、地下には分配堰や沈殿池が残っているという。しかし、バルブを仮に開けたとしても、水が流れ込むことは無いのだろう。行く宛の無い水で、地下の池を溢れさせるわけにはいかないのだ。現在、暗渠化された水路を流れて来た千川上水は、板橋駅のすぐ東側から石神井川に落とされている。そして、今の千川上水公園には、千川上水の遺物しか存在しない。この公園に漂っている奇妙な静けさは、その所為だろうか。明治通りは、今日もまた車の喧騒が絶える事が無く、その横で、公園の桜が音も無く花を散らしている。

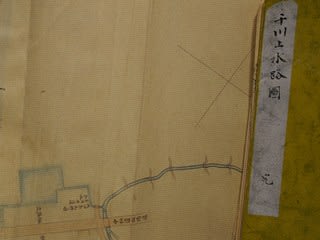

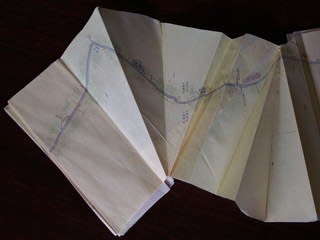

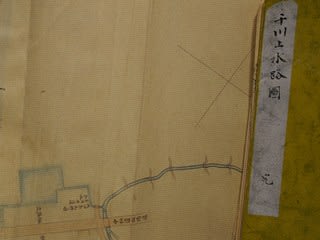

「千川上水路図」(明治16年頃)で長崎分水の先にある橋を渡る。畑の中を流れる千川上水の右岸の細道をたどり、長崎と下板橋の境となる橋に出る。現在の五差路の場所にあった橋であろう。この先も、千川上水は畑の中を流れるが、右岸から少し離れた道を進み、次の石橋を渡って左岸を歩き、次の土橋で右岸に戻る。先に進むと、右岸から分水した水路に水車がある。現・板橋交通公園を過ぎ、現・川越街道に入る手前の辺りにあったという田留水車である。水車の南側を回る道を通って次の橋まで行くが、この先の川沿いには道が無い。ここから三つ目の橋が、川越街道が通る大山橋だが、この橋から先も川沿いに道は無い。東上線はまだ存在せず、千川上水の両側に畑が続いているだけである。途中、橋が一か所あり、その先に、北に流れる水路がある。現・板橋税務署付近にあったとされる、悪水を石神井川に流す洗堰だろうか。この水路からすぐ下流に橋があり、ここからは左岸に道が続いている。この道を進むと橋があり、その下流の南側に水車がある。この水車が喜内古屋水車だとすると、その上流の橋は高田道が千川上水を渡る橋ということになる。水車から先も川沿いに道は無いが、その先には橋があり、橋の南側に金井窪村の十字路が書かれている。その位置は定かではないが、東西の道が川越街道だとすると、この道が千川上水を橋で渡ったすぐ先が、板橋・平尾宿で旧中山道から旧川越街道への分岐点ということになる。この橋から先、千川上水は旧中山道に沿って流れていたが、次の橋からは川沿いに道が無く、二番目の橋を過ぎてから右岸に道が現れるようになる。この道の先に下水吐と記す水路が南に流れている。谷端川に悪水を落としていたのだろうか。また、その先に右岸から分水する水車も記されている。この水車は、現・板橋駅の近くにあったと思われるが、明治18年に板橋駅が開業しているので、この時の鉄道敷設工事に伴って廃止されたのかも知れない。「千川上水路図」は、この水車の下流に六ヶ所の橋を記し、その先に、中山道の下を潜って流れる分水と、旧名元枡と書かれた沈殿池を描いて、終わっている。

「千川上水路図」の制作者や制作目的は分かっていない。書かれている内容から、明治16年頃の制作と推定されているだけである。この水路図に描かれている道や橋、それに流路さえ変わってしまい、暗渠化も進んでいる現在、この水路図により、千川上水の跡をたどることは難しい。ただ、美しい絵図を眺めながら、江戸から明治に移り変わって16年経った頃の風景を、あれこれ想像してみるだけである。上保谷新田の分水口から巣鴨の元枡まで六里二十町十七間。短い旅の原稿を書き終えて、いま、「千川上水路図」を閉じる。 「千川上水路図 完」

(注)今回の連載にあたっては、次の資料を参考とさせていただきました。

「千川上水探訪マップ」「千川上水関係資料Ⅰ」「千川上水三百年の謎を追う」「千川上水―昭和27年の写真を中心に」「豊島区地域地図第6集」「千川上水路図解説」「千川上水の今と昔」「千川上水用水と江戸武蔵野」「東京都市地図」などの資料、及び「千川上水 歴史・写真・探訪」「練馬の歴史と文化財・千川上水」などのホームページ。その他、現地の説明板など。