「薬蜜本舗」というお店をご存知ですか?

最近はご無沙汰しておりますが、

ずっと前から好きで買わせていただいています。

蜂蜜のお店です。

実家の母からの荷物にはちみつが入っていることも多く

はちみつを買う機会が少なくなったので最近は食べていませんが…

薬蜜というだけあって品揃えが面白いのです。

「苜蓿」「枸杞」「龍眼」「茘枝」「茴香」などなど…。

もし商品を見かけたら試してみても面白いかも。

そのホームページの中にある「枸杞」のページより一部を紹介させていただこうと思います。

(日記の最後に載せます)

それというのも、

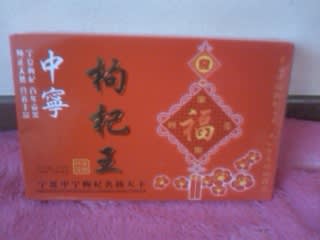

お土産にと中寧の枸杞(クコ)をいただきました。

そこ出身の先生からのお土産です。

枸杞は最近ではよく知られるようになっていますよね。

先生も地元の特産品「中寧の枸杞」は自慢のようです、とてもうれしそうです!

ありがたくいただこうと思います。

謝謝!

ちなみに効能などは…

中薬名 : 枸杞子

性味 : 甘/平

帰経 : 肝、腎、肺

おすすめ簡単クコ茶

おすすめ簡単クコ茶

クコを数粒カップに入れてお湯を注ぐ。

2,3分待てば出来上がり!

これだけでもおいしくいただけると思います!

参考になさってください。

以下はクコの紹介として参考までに薬蜜本舗」さまより

貝原益軒も記した枸杞

『養生訓』をご存知でしょうか。今もなお読み継がれる「健康」についての書物で、作者の貝原益軒の名とともに広く知られています。

貝原益軒は江戸時代の本草学者、儒学者で、「養生訓」「和俗童子訓」などの教訓書を執筆しています。そこには益軒の考える身体と精神の修養法が示されています。

こうした教訓書の『養生訓』と並び、益軒の代表作として知られているのが『大和本草』です。宝永6年(1709)に刊行されており、実に益軒80歳での著作です。「本草学」とは薬用植物についての学問で、日本で最初に書かれた本格的な本草書が『大和本草』といわれています。益軒をはじめ、多くの人がその働きを書物に書き残しているほどです。

貝原益軒は江戸時代の本草学者、儒学者で、「養生訓」「和俗童子訓」などの教訓書を執筆しています。そこには益軒の考える身体と精神の修養法が示されています。

こうした教訓書の『養生訓』と並び、益軒の代表作として知られているのが『大和本草』です。宝永6年(1709)に刊行されており、実に益軒80歳での著作です。「本草学」とは薬用植物についての学問で、日本で最初に書かれた本格的な本草書が『大和本草』といわれています。益軒をはじめ、多くの人がその働きを書物に書き残しているほどです。

薬蜜本舗の枸杞ハチミツの故郷・銀川のある中寧夏は寧夏回族自治区の中心地です。肥沃な田畑が広がる地域もあり、小麦、水稲、トウモロコシ、瓜果実、リンゴ、ナツメなどの農作物、果実の山地としても知られています。

そのひとつが枸杞で、その名は中国語から「『枸(からたち)』のようなトゲがあり、『杞(こりやなぎ)』のようにしなやかに枝がのびる」という意味といわれます。

中寧県は枸杞の産地として古くからの歴史を持っており、1995年には「中国枸杞之郷」として認められています。一説には600年前から栽培されていたといわれ、豊富な水による優良な品質の枸杞は食用だけでなく薬用、美容などにも使われてきたのです。

「中国枸杞之郷」に選ばれたのは、特に安全で高品質な作物生産が可能で、さまざまな厳しい条件をクリアした、模範的な田畑であるからです。ここで薬蜜本舗の枸杞ハチミツは生まれています。

そのひとつが枸杞で、その名は中国語から「『枸(からたち)』のようなトゲがあり、『杞(こりやなぎ)』のようにしなやかに枝がのびる」という意味といわれます。

中寧県は枸杞の産地として古くからの歴史を持っており、1995年には「中国枸杞之郷」として認められています。一説には600年前から栽培されていたといわれ、豊富な水による優良な品質の枸杞は食用だけでなく薬用、美容などにも使われてきたのです。

「中国枸杞之郷」に選ばれたのは、特に安全で高品質な作物生産が可能で、さまざまな厳しい条件をクリアした、模範的な田畑であるからです。ここで薬蜜本舗の枸杞ハチミツは生まれています。