滋賀県東近江市 「五個荘」 の町並みを散策してきました。

クルマは観光案内所の三方よしと書かれた「活き活き館」の駐車場に停め、散策マップを調達して出発。

(活き活き館の裏手が観光する金堂の町並みになります。)

五個荘は近江八幡、日野とともに近江商人発祥の地として知られており、幕末から昭和戦前に かけて呉服業、繊維業などで繁栄した豪商を輩出、その邸宅や蔵などが、今もなお多く残って いるところで、古い町並み好きなら一度は散策してみたい場所です。

パンフレットなどでよく登場する場所、金堂地区の錦鯉が泳ぐ水路。

普段は澄んだ水が流れているのですが、聞くところによると、この時期は田圃に水を引くため

濁りが出るのだそうです。

弘誓寺(ぐせいじ)前。

鯉が群れています。

水路の鯉を眺めながら散歩 歩行者に優しい狭い道。

板塀が続く、商人屋敷の町並みに入って来ました。

この塀は舟板塀といわれ、琵琶湖で使用していた舟の腐朽した板を使用しているそうです。

クルマの通行も少ないので隔世の感があります。

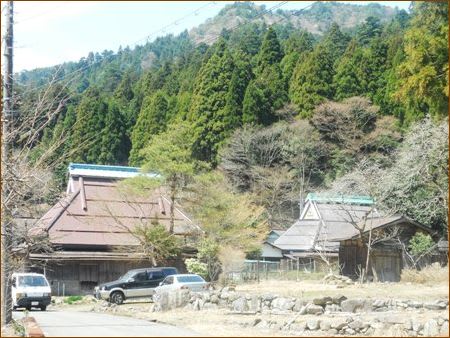

重厚な造りの蔵が連なる、まさに豪商のお屋敷。

立派なお屋敷が金堂の一角に集まっています。

この地区は歴史的景観の価値が高いことで、平成10年に国の重要伝統的建造物群保存地区に

選定され、町ぐるみで昔の姿を残し、近江商人の文化を紹介するという活動を行っています。

この景観を利用したテレビや映画のロケは多数。 (特集したパンフあり)

金堂地区の一般公開されているお屋敷を訪ねてみました。

折しも 「五個荘の商家に伝わる武者人形めぐり」 のイベント中でした。