都立井の頭恩賜公園。

「井の頭」という地名の由来は、江戸時代にさかのぼる。

江戸城周辺に生活用水を供給していた神田上水の水源が井の頭池だったことから、タカ狩りに訪れた徳川家光が、コブシの木に井戸の水源という意味の「井の頭」と記したとされている。

この地の豊富な湧水は貴重なもので、京橋以北、神田川以南に神田上水として給水され、当時は、江戸っ子の産湯から将軍の茶の湯まで、すべてここの水だった。

今は、池が公園の中心地となっている。

江戸時代は幕府管轄だったが、明治維新後、東京府の管轄となり、1889(明治22)年には、宮内省(現・宮内庁)によって皇室財産に編入された。(いわゆる御料林)

1917(大正2)年に再び東京市に戻され、1917(大正6)年に、日本で最初の郊外公園として開園した。

これまで神田上水や玉川上水を江戸の生活用水として取り上げてきて、今回もその一環として神田上水の水源地として井の頭恩賜公園を訪れた。

京王井の頭線の井の頭公園駅を降りると目の前が井の頭公園の入口である。右脇には神田川が流れている。

しばらく進むと神田川の起源である、水門橋に到着する。目の前には、ひょうたん橋が、そしてその先には井の頭池が見える。時間が早いからか、スワンのボートが一艘だけ池面を進んでいる。

ここが神田川の起源

玉川上水と並んで有名な神田上水は、江戸時代、1590年日本最初の水道として造られた。

玉川上水と並んで有名な神田上水は、江戸時代、1590年日本最初の水道として造られた。

現在の神田川は井の頭恩賜公園の井の頭池を水源とし、池尻のひょうたん池から流れ出て、杉並区、中野区、新宿区、豊島区、文京区、千代田区、台東区を横断し、両国橋で「隅田川」に注ぐ東京の中心部を西から東に流れる全長24.6kmの一級河川である。途中で善福寺川、妙正寺川と合流している。

徳川三代将軍・家光のころ、神田川は平川と呼ばれており江戸の町に飲料水を供給する大事な川で、治水や江戸政権防備のために流れを変えたりする工事も行われていた。

ひょうたん橋を渡って、ここから井の頭池を離れ弁財天の入口である、黒門に向かうため左手の住宅街に進んだ。玉光神社があるが一般人は入れないのかガードされている。

比較的広めの敷地を持つ家並みが続く。

黒門の手前に「神田御上水 井頭辨財天(弁財天)」の道標がある。隣には、三鷹市唯一の大黒天石像が小祠に納められている。

井の頭池の水の恵みを受けた江戸町民の厚い信仰によって弁天信仰は盛んとなり、参詣人が絶えることがなかった。そのため道標が各所に建てられた。江戸の人々はそれを頼りに甲州街道から高井戸、久我山を通って井の頭弁財天に参詣した。1745(延享2)年建立。

井の頭池の水の恵みを受けた江戸町民の厚い信仰によって弁天信仰は盛んとなり、参詣人が絶えることがなかった。そのため道標が各所に建てられた。江戸の人々はそれを頼りに甲州街道から高井戸、久我山を通って井の頭弁財天に参詣した。1745(延享2)年建立。

道標の石の長さだけでも2.4mあり、その下の基盤の台石は2段となっていて、現存する井の頭への道標、5基のうち、最も大きい。と書かれたBlogを幾つか目にしたが、その5基が何処にあるのか、一覧が見当たらない。それで、不確定ながらこれが残り4基ではないだろうかという井の頭への道標を探し出した。2基目はこの後予定している、武蔵野八幡宮の境内。

あとは、牟礼神社(三鷹市牟礼2-6-12)。牟礼村の巳待講が建てた常夜灯・巳待講燈籠に井の頭辨財天への道標が刻まれている。4基目は、京王線芦花公園駅付近の曲がり角にたっている。もうひとつは甲州街道沿い、杉並区上高井戸1-23にたっている。その道標には「是ヨリ一里半」の文字も刻まれている。

井の頭池中の島に鎮座し、神田上水源の水神として江戸の人々に広く信仰された音楽・芸能の守護神である。武蔵野吉祥七福神巡りのひとつ。小さいながらも荘厳な雰囲気に包まれる朱塗りのお堂。この弁財天は、秘仏として12年に一度(巳年)のご開帳がある。

社の左手に回ると、このほど紫灯篭近くから移転した宇賀神像と七井不動尊の小さなお堂がある。

「井之頭辦財天石鳥居講中」と「明和四年(1767)」が台座に刻まれている。宇賀神は、胴体が蛇で頭は人間、農業の神様。

「井之頭辦財天石鳥居講中」と「明和四年(1767)」が台座に刻まれている。宇賀神は、胴体が蛇で頭は人間、農業の神様。

「井の頭」という地名の由来は、江戸時代にさかのぼる。

江戸城周辺に生活用水を供給していた神田上水の水源が井の頭池だったことから、タカ狩りに訪れた徳川家光が、コブシの木に井戸の水源という意味の「井の頭」と記したとされている。

この地の豊富な湧水は貴重なもので、京橋以北、神田川以南に神田上水として給水され、当時は、江戸っ子の産湯から将軍の茶の湯まで、すべてここの水だった。

今は、池が公園の中心地となっている。

江戸時代は幕府管轄だったが、明治維新後、東京府の管轄となり、1889(明治22)年には、宮内省(現・宮内庁)によって皇室財産に編入された。(いわゆる御料林)

1917(大正2)年に再び東京市に戻され、1917(大正6)年に、日本で最初の郊外公園として開園した。

これまで神田上水や玉川上水を江戸の生活用水として取り上げてきて、今回もその一環として神田上水の水源地として井の頭恩賜公園を訪れた。

京王井の頭線の井の頭公園駅を降りると目の前が井の頭公園の入口である。右脇には神田川が流れている。

しばらく進むと神田川の起源である、水門橋に到着する。目の前には、ひょうたん橋が、そしてその先には井の頭池が見える。時間が早いからか、スワンのボートが一艘だけ池面を進んでいる。

ここが神田川の起源

現在の神田川は井の頭恩賜公園の井の頭池を水源とし、池尻のひょうたん池から流れ出て、杉並区、中野区、新宿区、豊島区、文京区、千代田区、台東区を横断し、両国橋で「隅田川」に注ぐ東京の中心部を西から東に流れる全長24.6kmの一級河川である。途中で善福寺川、妙正寺川と合流している。

徳川三代将軍・家光のころ、神田川は平川と呼ばれており江戸の町に飲料水を供給する大事な川で、治水や江戸政権防備のために流れを変えたりする工事も行われていた。

ひょうたん橋を渡って、ここから井の頭池を離れ弁財天の入口である、黒門に向かうため左手の住宅街に進んだ。玉光神社があるが一般人は入れないのかガードされている。

比較的広めの敷地を持つ家並みが続く。

黒門の手前に「神田御上水 井頭辨財天(弁財天)」の道標がある。隣には、三鷹市唯一の大黒天石像が小祠に納められている。

道標の石の長さだけでも2.4mあり、その下の基盤の台石は2段となっていて、現存する井の頭への道標、5基のうち、最も大きい。と書かれたBlogを幾つか目にしたが、その5基が何処にあるのか、一覧が見当たらない。それで、不確定ながらこれが残り4基ではないだろうかという井の頭への道標を探し出した。2基目はこの後予定している、武蔵野八幡宮の境内。

あとは、牟礼神社(三鷹市牟礼2-6-12)。牟礼村の巳待講が建てた常夜灯・巳待講燈籠に井の頭辨財天への道標が刻まれている。4基目は、京王線芦花公園駅付近の曲がり角にたっている。もうひとつは甲州街道沿い、杉並区上高井戸1-23にたっている。その道標には「是ヨリ一里半」の文字も刻まれている。

初代の黒門

道標の右側面には「是より社まで一丁半」とある。黒門から160m余りの参道を進む。

左手に1652(承応元)年創建の大盛寺が、右手には石灯籠二対がたっていて、下る石段がある。

石段の両脇一対の灯篭が「紫灯篭」と呼ばれている灯篭である。

左手に1652(承応元)年創建の大盛寺が、右手には石灯籠二対がたっていて、下る石段がある。

石段の両脇一対の灯篭が「紫灯篭」と呼ばれている灯篭である。

紫草という雑草の根からとった江戸紫の染物問屋とその根を薬にした薬種問屋が1865(慶応元)年に寄進した。

向かって左側の石灯籠には薬種問屋が、右側の石灯籠に染物問屋が寄進している。それぞれに寄進者名が刻まれている。

石灯籠の間の石段を下りると、池に井の頭弁才天の建物が。

向かって左側の石灯籠には薬種問屋が、右側の石灯籠に染物問屋が寄進している。それぞれに寄進者名が刻まれている。

石灯籠の間の石段を下りると、池に井の頭弁才天の建物が。

井の頭池中の島に鎮座し、神田上水源の水神として江戸の人々に広く信仰された音楽・芸能の守護神である。武蔵野吉祥七福神巡りのひとつ。小さいながらも荘厳な雰囲気に包まれる朱塗りのお堂。この弁財天は、秘仏として12年に一度(巳年)のご開帳がある。

社の左手に回ると、このほど紫灯篭近くから移転した宇賀神像と七井不動尊の小さなお堂がある。

弁才天の境内を出ると目の前に徳川三代将軍家光が「井の頭」の文字をコブシの木刻んだと云う碑が目についた。

「徳川家光御切付旧跡」の碑

ここからは時計回りに池を巡る。

御殿山遺跡の碑、お茶の水、野口雨情の碑と続く。

上は御殿山の写真だが、公園利用者の駐輪場になっている。先週のTBS「噂の東京マガジン」で公園の放置自転車の問題が紹介されたので遠景で駐輪場を写した。

むかしから吉祥寺駅付近の放置自転車がワーストワンとなっており、駅周辺の駐輪場の収容能力が足りず、駅近くの公園内に放置自転車が最大1600台も置かれ公園を利用している人たちが困っていとのことだ。

それで公園の機能を奪っているところもあるというが、今回は報道もあってか少ないようだ。

井の頭池の西端にうっそうとした木立に囲まれたところにその昔、地下水が湧き出していた。

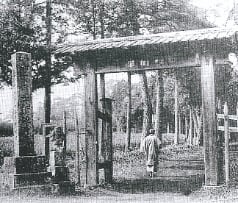

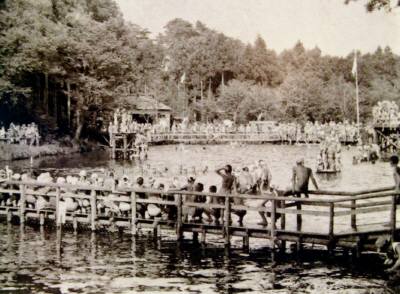

当地へ鷹狩りに来た徳川家康がこの良質な湧水を好んで、よく茶をたてたとのことで、以来この水は「お茶の水」と呼ばれている。その際に使用した茶臼が弁財天に残されている。現在は残念ながらポンプアップされている。かつては水泳場があった。

大正から昭和初期に活躍した詩人、童謡・民謡作詞家・野口雨情の碑である。雨情は、1924(大正13)年から晩年の1944(昭和19)年まで、20年間吉祥寺に住んだ。1944(昭和19)年に疎開と療養のため宇都宮に転居し、翌1945(昭和20)年没。雨情はこの公園を好んだという。碑の詩は「井の頭音頭」で、「鳴いて さわいで 日の暮れごろは 葦(よし)に 行々子(よしきり) はなりゃせぬ」記されている。

お茶の水から井の頭池を眺める。

湧水池として知られる井の頭池は、徳川家康の命によって江戸の飲料水確保のために作られた日本初の水道・神田上水の水源となったことは記しているが、井の頭池は湧水口が7ヶ所あったことから、かつては「七井の池」とも称される。右の橋は七井橋と呼ばれる。

春の井の頭池は、七井橋から見える池に被さるように迫出す桜の美しさが格別で、日本さくら名所百選にも選らばれている。

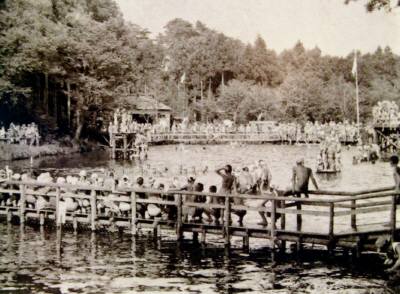

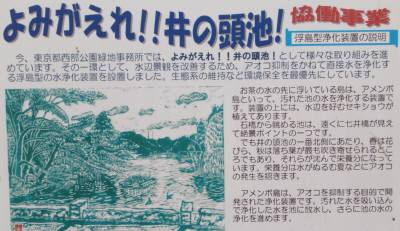

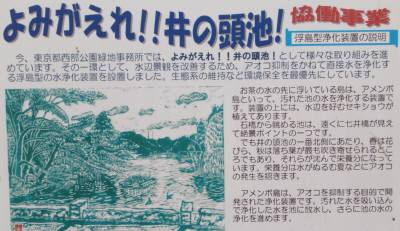

昭和に入り、周辺の開発が進み、豊富であった湧水も涸れ、現在は園内8カ所の井戸から汲み上げ、池に補給している。ただし、井水に含まれる成分によって、植物プランクトンが大量に発生している。そこで、「よみがえれ井の頭池」と称して浄化装置をはじめとして様々な取り組みをしている。

ここから、井の頭公園を離れ道標のたっている武蔵野八幡宮へ向かう。

JR中央・総武線寺地上寺駅の脇を通る。

吉祥寺の地名は1657(明暦3)年の明暦の大火のあと、小石川水道橋際にあった吉祥寺門前周辺を幕府が都市開発する際に、住民を五日市街道沿いのこの地に移住させたことが発祥である。

当の吉祥寺は文京区本駒込三丁目に移転しており、「駒止界隈を歩く」の際に参拝している。

関連 : 駒止界隈を歩く

また、先週のNテレ「ぶらり途中下車の旅」の番組でで、元オリンピック水泳選手が駅周辺をまわり、ビル中のお地蔵様が出てきたり、パノラマレストランで食事を執るシーンがあった。

そのお地蔵様は恋愛成就で関係ないので、駅前はハーモニカ横町をぶらりとした。

間口が1間あるかないかの狭い通路が縦横に走っている。駅への近道とある。

「徳川家光御切付旧跡」の碑

ここからは時計回りに池を巡る。

御殿山遺跡の碑、お茶の水、野口雨情の碑と続く。

池を見渡す高台は、鷹狩りの急速に使用された御殿が設けられていたと云うことで「御殿山」と名付けられた。

その御殿山から、1962(昭和37)年に直径5mの竪穴住居跡や多くの遺物が彫り出され、この地域には、3~4千年以前の集落があった。

その御殿山から、1962(昭和37)年に直径5mの竪穴住居跡や多くの遺物が彫り出され、この地域には、3~4千年以前の集落があった。

上は御殿山の写真だが、公園利用者の駐輪場になっている。先週のTBS「噂の東京マガジン」で公園の放置自転車の問題が紹介されたので遠景で駐輪場を写した。

むかしから吉祥寺駅付近の放置自転車がワーストワンとなっており、駅周辺の駐輪場の収容能力が足りず、駅近くの公園内に放置自転車が最大1600台も置かれ公園を利用している人たちが困っていとのことだ。

それで公園の機能を奪っているところもあるというが、今回は報道もあってか少ないようだ。

井の頭池の西端にうっそうとした木立に囲まれたところにその昔、地下水が湧き出していた。

当地へ鷹狩りに来た徳川家康がこの良質な湧水を好んで、よく茶をたてたとのことで、以来この水は「お茶の水」と呼ばれている。その際に使用した茶臼が弁財天に残されている。現在は残念ながらポンプアップされている。かつては水泳場があった。

大正から昭和初期に活躍した詩人、童謡・民謡作詞家・野口雨情の碑である。雨情は、1924(大正13)年から晩年の1944(昭和19)年まで、20年間吉祥寺に住んだ。1944(昭和19)年に疎開と療養のため宇都宮に転居し、翌1945(昭和20)年没。雨情はこの公園を好んだという。碑の詩は「井の頭音頭」で、「鳴いて さわいで 日の暮れごろは 葦(よし)に 行々子(よしきり) はなりゃせぬ」記されている。

お茶の水から井の頭池を眺める。

湧水池として知られる井の頭池は、徳川家康の命によって江戸の飲料水確保のために作られた日本初の水道・神田上水の水源となったことは記しているが、井の頭池は湧水口が7ヶ所あったことから、かつては「七井の池」とも称される。右の橋は七井橋と呼ばれる。

春の井の頭池は、七井橋から見える池に被さるように迫出す桜の美しさが格別で、日本さくら名所百選にも選らばれている。

昭和に入り、周辺の開発が進み、豊富であった湧水も涸れ、現在は園内8カ所の井戸から汲み上げ、池に補給している。ただし、井水に含まれる成分によって、植物プランクトンが大量に発生している。そこで、「よみがえれ井の頭池」と称して浄化装置をはじめとして様々な取り組みをしている。

ここから、井の頭公園を離れ道標のたっている武蔵野八幡宮へ向かう。

JR中央・総武線寺地上寺駅の脇を通る。

吉祥寺の地名は1657(明暦3)年の明暦の大火のあと、小石川水道橋際にあった吉祥寺門前周辺を幕府が都市開発する際に、住民を五日市街道沿いのこの地に移住させたことが発祥である。

当の吉祥寺は文京区本駒込三丁目に移転しており、「駒止界隈を歩く」の際に参拝している。

関連 : 駒止界隈を歩く

また、先週のNテレ「ぶらり途中下車の旅」の番組でで、元オリンピック水泳選手が駅周辺をまわり、ビル中のお地蔵様が出てきたり、パノラマレストランで食事を執るシーンがあった。

そのお地蔵様は恋愛成就で関係ないので、駅前はハーモニカ横町をぶらりとした。

間口が1間あるかないかの狭い通路が縦横に走っている。駅への近道とある。

ハーモニカ横丁の名前の由来は、狭い間口の2階建の店が建ち並ぶ様子がハーモニカの吹き口に似ていることから名付けられたといわれる。

武蔵野八幡宮に到着。

目的の弁才天への道標は、鳥居のすぐ左手にたっている。

武蔵野八幡宮周辺は、旧武州多摩郡吉祥寺村として、江戸時代より畑作農業が盛んであった。

ウドは、数少ないわが国原産の野菜のひとつで、江戸時代後半の天保年間(1830~44)にこの地で栽培されるようになった。冬から春にかけての野菜が不足した季節にはウドは独特の歯触りと香りで、江戸庶民に歓迎された。

明治、大正、昭和と栽培が盛んとなり「吉祥寺ウド」として知られ、その後「東京うど」として全国に知られるようになった。

正面に「神田御上水 井之頭瓣財天」と刻まれたこの道標は、台座を含めると約2mある。左側面には天明5年(1785)の年号と、「これよりみち」と記されている。

小石川水道橋からこの地吉祥寺を開村し際に鎮守として信仰した。

吉祥寺は古くから安養寺・光専寺・蓮乗寺・月窓寺という4軒の寺が集まる寺町として知られる。 特に寺が集中している武蔵野八幡宮付近の地域を四軒寺と呼ぶようになっていったと語り伝えられている。

安養寺は真言宗の寺院。1773(安永2)年に鋳造された市内で最も古い梵鐘がある。

また、1665(寛文5)年に建立された市内で最も古い庚申塔がある。この庚申塔には吉祥寺の開発に従事した人の名が刻まれ、特に女性の名が十数人記されていることは珍しい。

月窓寺 曹洞宗の寺院。市内最古の「乾漆造白衣観音坐像(かんしつづくりびゃくえかんのんざぞう)」(非公開)がある。

再び、井の頭恩賜公園方向に向かう。玉川上水である。

この辺りは、神田上水の起源もあり、その上に玉川上水があるという素晴らしいところだ。

1654(承応3)年に多摩川から四谷の水門まで43kmに達する玉川上水を開設。 当時のロンドンを凌ぐ世界最高と言える給水システムを作り上げた。 ポンプなどを使わず、高低差のみで水を運ぶしくみを「自然流下式」と呼ぶが工法である。

関連 : まちの受け継ぐ財産「玉川上水」を歩く

武蔵の雰囲気が漂う公園を歩き、ジブリ美術館に行く。

正式名称は、三鷹市立アニメーション美術館。宮崎駿の断面スケッチを元にデザインした建物。

2001年に開館した美術館の運営と、2007年から三鷹の森ジブリ美術館ライブラリーとして世界のアニメーション映画の配給やテレビ放送を行っている。入館は、完全予約制。

再び、井の頭湖に戻り、井の頭公園の歌姫・あさみちゆきさんの公園コンサートを聞きに向かった。

今回の散策は、二の次で本来の目的はあさみちゆきさんの歌である。

武蔵野八幡宮に到着。

目的の弁才天への道標は、鳥居のすぐ左手にたっている。

武蔵野八幡宮周辺は、旧武州多摩郡吉祥寺村として、江戸時代より畑作農業が盛んであった。

ウドは、数少ないわが国原産の野菜のひとつで、江戸時代後半の天保年間(1830~44)にこの地で栽培されるようになった。冬から春にかけての野菜が不足した季節にはウドは独特の歯触りと香りで、江戸庶民に歓迎された。

明治、大正、昭和と栽培が盛んとなり「吉祥寺ウド」として知られ、その後「東京うど」として全国に知られるようになった。

正面に「神田御上水 井之頭瓣財天」と刻まれたこの道標は、台座を含めると約2mある。左側面には天明5年(1785)の年号と、「これよりみち」と記されている。

小石川水道橋からこの地吉祥寺を開村し際に鎮守として信仰した。

吉祥寺は古くから安養寺・光専寺・蓮乗寺・月窓寺という4軒の寺が集まる寺町として知られる。 特に寺が集中している武蔵野八幡宮付近の地域を四軒寺と呼ぶようになっていったと語り伝えられている。

安養寺は真言宗の寺院。1773(安永2)年に鋳造された市内で最も古い梵鐘がある。

また、1665(寛文5)年に建立された市内で最も古い庚申塔がある。この庚申塔には吉祥寺の開発に従事した人の名が刻まれ、特に女性の名が十数人記されていることは珍しい。

月窓寺 曹洞宗の寺院。市内最古の「乾漆造白衣観音坐像(かんしつづくりびゃくえかんのんざぞう)」(非公開)がある。

再び、井の頭恩賜公園方向に向かう。玉川上水である。

この辺りは、神田上水の起源もあり、その上に玉川上水があるという素晴らしいところだ。

1654(承応3)年に多摩川から四谷の水門まで43kmに達する玉川上水を開設。 当時のロンドンを凌ぐ世界最高と言える給水システムを作り上げた。 ポンプなどを使わず、高低差のみで水を運ぶしくみを「自然流下式」と呼ぶが工法である。

関連 : まちの受け継ぐ財産「玉川上水」を歩く

武蔵の雰囲気が漂う公園を歩き、ジブリ美術館に行く。

正式名称は、三鷹市立アニメーション美術館。宮崎駿の断面スケッチを元にデザインした建物。

2001年に開館した美術館の運営と、2007年から三鷹の森ジブリ美術館ライブラリーとして世界のアニメーション映画の配給やテレビ放送を行っている。入館は、完全予約制。

再び、井の頭湖に戻り、井の頭公園の歌姫・あさみちゆきさんの公園コンサートを聞きに向かった。

今回の散策は、二の次で本来の目的はあさみちゆきさんの歌である。