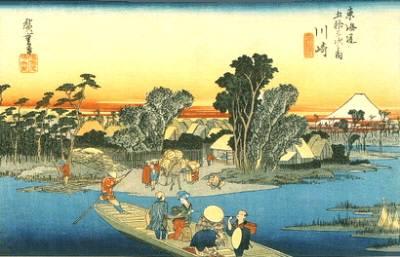

品川宿

江戸時代の東海道の第1宿。

品川宿は当初、目黒川を挟んで北品川宿・南品川宿の2宿で機能を分担していたが、1722(享保7)年、歩行新宿(かちしんしゅく)が宿場として認められ、それ以降3宿で構成された。

現品川区域には古代の官道の駅、大井駅が置かれていたと推定され、中世にも鎌倉街道の品川宿があったと思われる。

品川宿内の東海道の距離は一般的には八ッ山から大井村境(現在の北品川一丁目から南品川三丁目)までの約2km(19町)余をいう。

宿機能の中心である本陣は北品川宿にあり、脇本陣は南品川宿と歩行新宿に各1、旅籠屋は計93軒、他に人馬継問屋場1(南品川宿)、荷物貫目改所1(南品川宿)、宿高札場1(北品川宿)などがあった。

今回は、北品川宿と南品川宿散策を中心として散策したので、歩行新宿周辺は

"ミニミニ「品川宿」散策"を覗いて頂きたい。

そこで、スタートは新馬場駅とする。

北品川宿

北品川の鎮守・品川神社

北品川宿

北品川の鎮守・品川神社

1187(文治3年)に、源頼朝が海上交通安全と、祈願成就の守護神として、安房国の洲崎明神を勧請(かんじょう)して、品川大明神と称し、その後品川神社と改めた。東京十社のひとつ。

同じ地区内にある荏原神社が「南の天王社」と呼ばれるのに対し、品川神社は「北の天王社」と呼ばれる。また、東海七福神の1社として大黒天を祀る。徳川家康が、関ヶ原の合戦の折りに戦勝祈願したことで、それ以降歴代の将軍の庇護をうけた。三代将軍家光が寄進した神輿もある。

富士塚登山口

富士塚登山口

富士塚の頂上 富士塚からの眺め

板垣退助の墓

富士塚の頂上 富士塚からの眺め

板垣退助の墓

板垣退助墓所が品川神社社殿奥にある。

墓は、元東海寺の塔頭のひとつ、高源院があった場所である。

板垣退助は生前に、自分の死後はここに墓を建てるように希望したということで、死後意向通りにこの場所に墓が建てられた。

関東大震災後、高源院は移転し、その跡地は中学校となったが、板垣家の墓だけはそのまま残った。

墓所内には、佐藤栄作の筆による「板垣死すとも自由は死せず」の石碑がおかれている。

この有名な言葉は、1882(明治15)年4月、岐阜で遊説中に暴漢に襲われ負傷した際、板垣が述べた言葉が広く後世にまで伝わることになった。

板垣は襲われた後、起き上がり、出血しながら「吾死スルトモ自由ハ死セン」と言った。 それが、「板垣死すとも自由は死せず」という表現で広く伝わることになった。なお、この時板垣を診察した医者は後藤新平であり、後に彼は、東京市の市長、拓殖大学の学長を勤める。

知恵を授けてくれる虚空蔵尊・養願寺

1299(正安元)年の創建と伝えられる。地元では「虚空蔵さま」の愛称で親しまれている。虚空蔵菩薩は、丑寅年生まれの守り本尊で、13歳の子供が盛装して虚空蔵菩薩にお参りをする十三詣りが行われる。お参りをすると、福徳智恵を授かるという。

「東海七福神」の1社で布袋尊が祀られている。

成田山の分身・一心寺

成田山の分身・一心寺

1855(安政2)年、日本海国の機運高まる中、大老・井伊直弼が縁起により江戸台場の沿革、東海道第一の宿場にて鎮護日本、開国条約、宿場町民の繁栄安泰の願へとの霊験を悟り開山し、時の町民一同によって建立したと伝えられる。

昭和にはいり、成田山分身の不動明王を本尊にし、一心寺の寺格を拝受した。

「東海七福神」の1社で寿老人が祀られている。

品川本陣跡(聖跡公園)

品川本陣跡(聖跡公園)

本陣とはもともと武将が戦場にいるときの本拠地をさす言葉だが、転じて武家の主人が宿泊する場所を示す。1635(寛永12年)に参勤交代の制度が整えられた頃から、「本陣」の名で呼ばれるようになった。品川宿の本陣は、初め、北品川宿と南品川宿に1軒ずつあったが、南品川宿では早くにすたれ、江戸時代中期ごろには北品川宿のみとなった。本陣の建物は、武家屋敷に見られるような、門・玄関・書院などがあり、大名行列の乗物や長持ちなどの荷物を置く場所が設けられていた。大名の宿泊時には、その大名の名前を記した関札(せきふだ)を立て、紋の入った幕を掲げたという。

明治維新後、京から江戸に向かった明治天皇の宿舎(行在所)にも使われた。

たくあん誕生の地・東海寺

たくあん誕生の地・東海寺

1639(寛永16)年、三代将軍家光が沢庵和尚を開山に迎えて建てた臨済宗大徳寺派の寺。明治維新で土地が国有化され、一時廃寺となった時期もある。

たくあん漬けが考案された地でもある。

細川家墓域

細川家墓域

細川家の菩提寺、妙解院がかつてここにあったが、1871(明治4)年に廃寺となり墓所の部分は細川家の所有となって今に至っている。ここには7代の細川家藩主と、一族の墓がある。

寺の名称は、肥後熊本藩初代藩主細川忠利(1586~1641)の戒名、妙解院殿に基づいている。

北品川宿と南品川宿を分ける境橋・品川橋

北品川宿と南品川宿を分ける境橋・品川橋

品川宿は目黒川で北と南に別れている。そのため旧東海道の目黒川に架かる橋は江戸時代「境橋」と呼ばれた。現在は「品川橋」と呼んでいる。

この橋には小さな休憩所が設置され、江戸時代を思い浮かべるための説明板が立てられている。

東、南品川の鎮守・荏原神社

東、南品川の鎮守・荏原神社

奈良時代、709(和同2)年創建。

平安時代には源頼義・義家が阿倍一族を討つ際に、府中の大国魂神社とこの荏原神社を参詣し、戦勝を祈願した。神輿を海にくりだすカッパ祭は有名。

「東海七福神」のうちの恵比寿が祀られている。

南品川宿

南品川宿

南品川宿は煮売屋、すし屋、蕎麦屋、荒物屋、たばこ屋などの店が並ぶ商店街であった。

本光寺

顕本法華宗(けんぽんもっけしゅう・法華宗妙満寺派)の寺。

真言宗の寺として創建したが、1382(永徳2)年法華宗に改宗した。

かつては広い寺域に山門、中門、鬼子母神堂、鐘楼堂などが建つ寺であったが、第一京浜の改修や目黒川の改修により寺域は縮小した。

宿場の心を結ぶ街道松

宿場の心を結ぶ街道松

品川寺宿にには、東海道五十三次の宿場のうち、品川宿、土山宿(つちやましゅく・49番目の宿場、浜松宿、三島宿、袋井宿、保土ヶ谷宿、大磯宿の7つの宿場から街道松が移植されている。

天妙国寺

天妙国寺

顕本法華宗・別格山の寺、1285(弘安8)年に創建。

街道に面し、江戸時代は、表門、ニノ門、三門(楼門)と続き、その直線上に本堂(東面・重層・桁行5間)が配される。

本堂左手には祖師堂、右手には多宝塔、さらに五重塔(瓦葺)が建っていた。

また、鬼子母神堂があった。五重塔は当時の江戸6塔のうちのひとつと数えられる。

ジュネーヴ平和通り

ジュネーヴ平和通り

品川寺の梵鐘(ぼんしょう)を通じて品川区と友好都市提携を結んだジュネーヴ市(スイス)から、"Avenue de la Paix(フランス語で「平和通り」)の標識が贈られた。同市と交流のある地元の要望により名付けられた。

品川寺

品川寺

創建は大同年間(806~810)。1652(承応元)年、権大僧都引尊法印の中興で、真言宗海照山普門院品川寺(ほんせんじ)と号す。本尊の水月観世音菩薩は大田道灌公が身辺に置いて拝んだ仏像、念持仏と伝えられている。寺宝の大梵鐘は、1867(慶応3)年パリ博覧会に出品以後久しく外国にあり1930(昭和5)年再び寺に迎えたことから「鐘の寺」と呼ばれている。

入口付近には江戸六地蔵のひとつ、鋳物の地蔵菩薩座像が安置されている。

「東海七福神」のうちの毘沙門天が祀られている。

再び寺に戻った鐘

立場(建場)茶屋・釜屋跡

再び寺に戻った鐘

立場(建場)茶屋・釜屋跡

交通手段が徒歩に限られていた時代には、宿場および峠やその前後には茶屋が見られ、これらを「水茶屋(みずぢゃや)」「掛茶屋(かけぢゃや)」と言い、街道筋の所定の休憩所であった。宿外れの立場にあれば「立場茶屋(たてばぢゃや)」と呼ばれていた。

立場茶屋では、湯茶をはじめ一膳飯、水菓子、団子、酒肴つきの食膳などを提供するため、街道往来の旅人や、交通業者などにとっては重要な施設であった。また、一般的に旅籠より安価であったため、繁盛したといわれる。殊に釜屋は本陣同様の門構えをしており、参勤交代の大名や公用武士などの利用が多かった。

このため旅籠屋からの苦情によって、道中奉行は大名や公用武士が立場茶屋での休憩を禁止している。1868(明治元)年1月には、鳥羽伏見の戦いから関東に引き上げてきた土方歳三をはじめとする新撰組隊士も一時投宿した。

岩倉公の墓・海晏寺

岩倉公の墓・海晏寺

岩倉具視(1825~1883)は公卿出身の政治家で、幕末に皇武合体を唱え、大久保利通らとともに王政復古に努力した人物で、維新の10傑のひとり。維新後は廃藩置県、条約改正の交渉などに活躍、 富国強兵政策に努めた。

岩倉具視の子孫には加山雄三、みどりの風・女性参議院議員の亀井亜紀子、女優喜多嶋舞等の名がある。

一般の参拝は認められていないので墓所の位置も不明だが、本堂の裏手の小高い丘の塀に囲まれたところがそうではないだろうかと想像する。石造りの鳥居が見えた。

海晏寺は、江戸随一の紅葉の名所と知られた、1251(県鳥)年に開山した曹洞宗の古刹。

本尊の観音像は、品川沖でかかった鮫の腹から出たと伝えられ、「鮫洲」の地名の由来になっている。

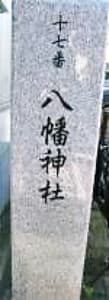

鮫洲八幡神社

鮫洲八幡神社

鮫洲八幡神社は古くは御林八幡宮と称せられていた。創祀の年暦は定かではないが、寛文年間(1661~1672)以前に建立され、御林町(おはやしまち)の総鎮守であったものと推測される。

御林町は、猟師(漁師)町であり、新鮮な魚介類を将軍家に献上する義務を持たされた漁場である御菜肴八ヶ浦(おさいさかなはちかうら)のひとつに数えられていた。

山内豊信(容堂)の墓

山内豊信(容堂)の墓

山内豊信(とよしげ・1827~72)は、分家の長子として生まれ、宗家を継ぎ十五代の土佐国高知藩主となった。人材を登用して藩政の刷新に努めた一方、国策についてもいろいろと論議し、策を建てて多難な幕末期の幕政に大きな影響を与えた。進歩的で強力な言動は幕閣に恐れを抱かれ、一時、大井村の下屋敷に蟄居させられたが復帰し、大政奉還をはじめ幕府と朝廷の間の斡旋に力を尽くした。維新後の新政府の内国事務総長となったが、翌年引退し、45歳の若さで亡くなった。遺言によって大井村の下総山(土佐山)と呼ばれていた現地に葬られた。

訪れた時は、余震が続いて墓所の灯籠が倒れる危険性があるためと公開が中止となっていた。このため墓所の裏からやっと撮ったので墓の位置が不明である。

土佐藩と龍馬

浜川橋の袂から立会川が海に注ぐところまで、869坪の広さの土佐高知藩・鮫洲抱屋敷があった。(抱(かかえ)とは拝領とは異なり買い入れ、借用していたもの)

ここは、土佐から送られてきた物資の荷揚げ地であった。

『ペリー来航の1853(嘉永6)年、土佐高知藩は砲台築造の願を幕府に提出、許可を得て翌年、8門の砲台を擁する浜川砲台を造り、約200m離れた品川下屋敷の家来が警備にあたった。若き日の坂本竜馬も警備陣に加わっており、現在の立会川商店街を毎日歩いていた。』と、案内板に書かれている。

ペリー来航時の龍馬は19歳で、藩から許可を得て江戸で剣術修行中であった。

図中で浜川北公園や浜川中学校周囲をブルーの線で囲ったエリア内が土佐高知藩の屋敷

泪橋(浜川橋)

図中で浜川北公園や浜川中学校周囲をブルーの線で囲ったエリア内が土佐高知藩の屋敷

泪橋(浜川橋)

1651(慶安4)年、品川に鈴ヶ森刑場が設けられた。ここで処刑される罪人は、裸馬に乗せられて江戸府内から刑場に護送されてきた。罪人にとってはこの世との最後の別れの場であり、家族や身内の者には、処刑される者との今生の悲しい別れの場。お互いがこの橋の上で泪を流したことから、「泪(涙)橋」と呼ばれるようになった。

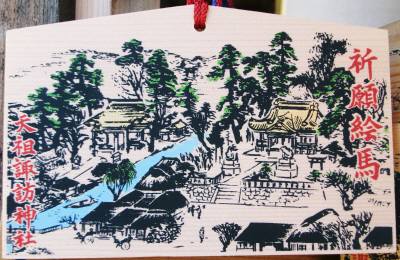

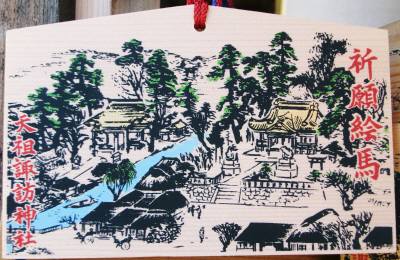

天祖・諏訪神社

天祖・諏訪神社

立会川を挟んで両岸にあった天祖神社と諏訪神社が1965(昭和40)年に合祀した。

天祖神社の創建は不詳だが、1100~90年頃に遡る大井村が出来た頃に創建されたと伝えられる。江戸時代は神明社として大井村浜川町の鎮守であった。

また、諏訪神社は江戸時代初期の1631(寛永8)年以前、松平土佐守の下屋敷に邸内社として祀られていた。「東海七福神」のうちの福禄寿が祀られている。

鈴ヶ森刑場跡

鈴ヶ森刑場跡

1651(慶安4)年に開設される。間口74m(40間)、奥行およそ16m(9間)という広さがあり、閉鎖される1871(明治4)年までの220年間に10~20万人もの罪人が処刑されたといわれているが、はっきりした記録は残されていない。

当時の東海道沿いの、江戸の入口とも言える場所にあり、浪人が増加し、犯罪件数も急増していたことから、江戸に入る人たち、とくに浪人たちに警告を与える意味でこの場所に設置したのだと考えられている。

最初の処刑者は江戸時代の反乱事件慶安の変の首謀者のひとり丸橋忠弥であるとされている。忠弥は町奉行によって寝込みを襲われた際に死んだが、改めて磔刑にされた。その後も、平井権八や天一坊、八百屋お七や白木屋お駒といった人物がここで処刑された。

磐井の井戸

磐井の井戸

磐井神社名の由来にもなったこの井戸は「磐井」と呼ばれる古井戸で、東海道往来の旅人に利用され、霊水又は、薬水と称されて古来より有名である。心正しければこの井戸水を飲むと清水、心邪であれば塩水と、土地の人は昔から伝えている。

この井戸の位置は元神社の境内であったが、国道の拡幅により、境内が狭められたため、神社前の歩道上に残された。

街道にはこの先、神奈川宿の「神奈川の大井戸」まで飲み水はなかったといわれる。

磐井神社

この神社の創建年代等については不詳であるが、延喜式にも記載された神社で、武蔵国における総社八幡宮であったとされる。江戸時代には、将軍家の帰依を得、「鈴ヶ森八幡(宮)」とも称された。

なお、鈴ヶ森という地名はこの神社に伝わる「鈴石」(鈴のような音色のする石)によるものとされる。「東海七福神」のうちの弁財天が祀られている。

東海道随一規模であった宿駅品川は、江戸の南の遊び場でもあった。

東海道随一規模であった宿駅品川は、江戸の南の遊び場でもあった。

遊郭もあれば行楽地もあり、季節によっては汐干狩りも出来る。

江戸の遊所として見れば幕府によって許可された、公許の吉原に次ぐ施設と品格を持っていた。

飯盛り女と言う名目で旅籠に遊女を置くことを許されたのは品川宿が最初で、明和(1764年)以降は定員500名の飯盛女が認められ賑わった。

東海道から江戸へ入る前にここで一泊して旅の「垢」を落とす人も多かったし、桜の御殿山、紅葉の海晏寺、品川神社など、江戸では屈指の名所であったという。

【

別ブログを閉鎖し編集掲載:2011.12.13散策】