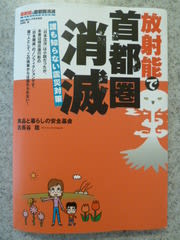

新聞広告で見て、馬場の芳林堂の震災コーナーでやっと手に入れました。

佐野眞一、ノンフィクション作家、“『東電OL殺人事件』で東京電力の実相を暴き”~

東京電力のエリート女性社員の夜の顔を追いつつ、東電体質まで言及、

発表当時、その衝撃的内容から、あちこちで紹介され話題になりました。

印象に残る分厚いハードカバー本で、時を隔てて再読、再再読したものです。

自分の視点、取材を第一に、しつこく、執拗に追いかけていくスタイルは、読むほうも途中で降りられなくなる。

団塊の世代(1947年東京生まれ)特有の粘り腰?

その期待は裏切られず…

第一部 日本人と大津波 (「G2]に発表のルポに加筆)

第2部 原発街道を往く

第一章 福島原発の罪と罰 (「週刊現代」発表の同題ルポに大幅加筆)

第2章 原発前夜 原子力の父・正力松太郎

第3章 なぜ「フクシマ」に原発は建設されたか

大病後の万全でない体調で、出かけていく気になったのは、

・著名人のコメントに怒りを覚えた。

・現地を見ずに感想だけ述べるのは、ノンフィクション作家の資格なしと思った。

そして、「取材経験を積んできた私だからこそ~」の自負通り、

「何の構想もあったわけでもない」なか、「出たとこ勝負」で、これだけのルポを書いてくれた。

後半に行くほど、つまり、書き下ろし部分の読ませ方はさすが、

巻末の主要参考文献も親切ていねいで、知的好奇心を刺激されました。

読み終わって、次へ進む道が見えてくる本は、読書冥利につきます。

追~ 今日、月曜日発行の「週刊現代」より

追~ 7月10日の日経新聞書評より

佐野眞一、ノンフィクション作家、“『東電OL殺人事件』で東京電力の実相を暴き”~

東京電力のエリート女性社員の夜の顔を追いつつ、東電体質まで言及、

発表当時、その衝撃的内容から、あちこちで紹介され話題になりました。

印象に残る分厚いハードカバー本で、時を隔てて再読、再再読したものです。

自分の視点、取材を第一に、しつこく、執拗に追いかけていくスタイルは、読むほうも途中で降りられなくなる。

団塊の世代(1947年東京生まれ)特有の粘り腰?

その期待は裏切られず…

第一部 日本人と大津波 (「G2]に発表のルポに加筆)

第2部 原発街道を往く

第一章 福島原発の罪と罰 (「週刊現代」発表の同題ルポに大幅加筆)

第2章 原発前夜 原子力の父・正力松太郎

第3章 なぜ「フクシマ」に原発は建設されたか

大病後の万全でない体調で、出かけていく気になったのは、

・著名人のコメントに怒りを覚えた。

・現地を見ずに感想だけ述べるのは、ノンフィクション作家の資格なしと思った。

そして、「取材経験を積んできた私だからこそ~」の自負通り、

「何の構想もあったわけでもない」なか、「出たとこ勝負」で、これだけのルポを書いてくれた。

後半に行くほど、つまり、書き下ろし部分の読ませ方はさすが、

巻末の主要参考文献も親切ていねいで、知的好奇心を刺激されました。

読み終わって、次へ進む道が見えてくる本は、読書冥利につきます。

追~ 今日、月曜日発行の「週刊現代」より

追~ 7月10日の日経新聞書評より

」

」 」…(笑)(笑えない?)

」…(笑)(笑えない?)

新潟で購入した3冊のうちの一冊、『晩年の美学を求めて』(朝日文庫2009年)

新潟で購入した3冊のうちの一冊、『晩年の美学を求めて』(朝日文庫2009年)

を見込んでしまった

を見込んでしまった のか

のか 「日本会議」会員の名詞を下さり、「日本の息吹」をいただきました。。

「日本会議」会員の名詞を下さり、「日本の息吹」をいただきました。。

野菜の生まれと育ちがわかる、読むサラダ!

野菜の生まれと育ちがわかる、読むサラダ!

訳書も多いです。

訳書も多いです。 ♢1 ピエール=ジョセフ・ルドゥーテ「バラ」

♢1 ピエール=ジョセフ・ルドゥーテ「バラ」 ♢2 「ネブアメン墳墓絵画」

♢2 「ネブアメン墳墓絵画」 ♢3 ルソー「陽気な道化たち」

♢3 ルソー「陽気な道化たち」 ♢4 河原慶賀「ムサシアブミ」

♢4 河原慶賀「ムサシアブミ」 ♢5 牧野富太郎「ヒガンバナ」

♢5 牧野富太郎「ヒガンバナ」 ♢6 歌川国芳「百種節分菊」

♢6 歌川国芳「百種節分菊」 ♢7 マーガレット・ミー 「カトレア・ウィオラケア」

♢7 マーガレット・ミー 「カトレア・ウィオラケア」 ♢8 エーレット「性分類体系」図解

♢8 エーレット「性分類体系」図解 ♢9 バウアー「ストローブマツ」

♢9 バウアー「ストローブマツ」  ♢10 石上純也「ベネチアビエンナーレ国際建築展 日本館展示」

♢10 石上純也「ベネチアビエンナーレ国際建築展 日本館展示」 “自己を律し生き抜け” “「想定外」は人の愚かさ証明”

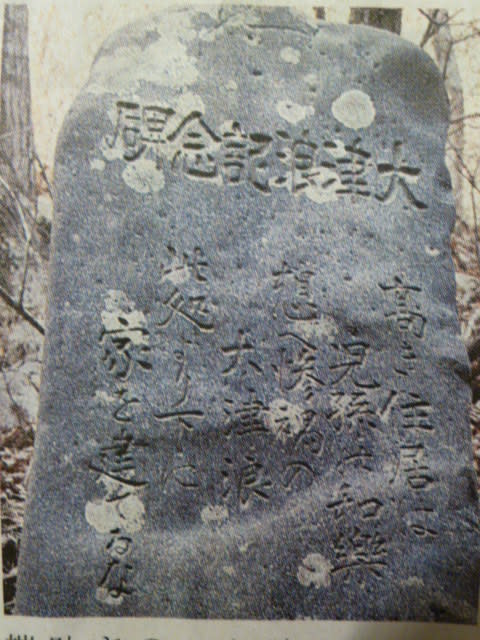

“自己を律し生き抜け” “「想定外」は人の愚かさ証明”

今や貴重な初版本

今や貴重な初版本

ミステリ・ガイド・ツアーにそってフランス一周~

ミステリ・ガイド・ツアーにそってフランス一周~

(本署の出版は2006年4月です!)

(本署の出版は2006年4月です!)

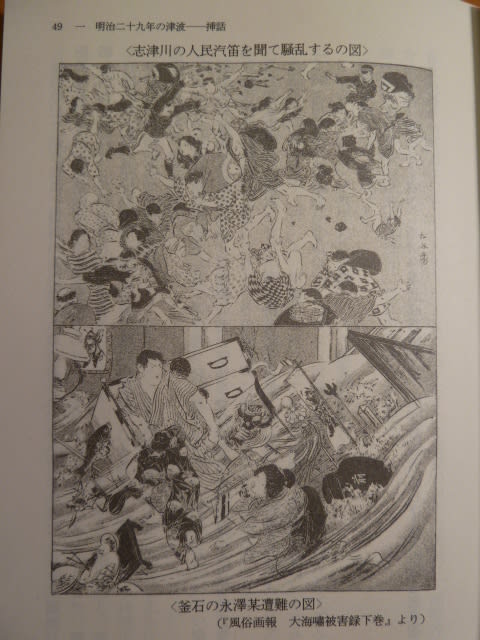

表扉から

表扉から