いかに新訳でも、この『夜と霧』は再読できないだろうと…

アウシュビッツの現場の重く、息苦しい体験と、むしろ後からじわじわとくるおぞましさの記憶からです。

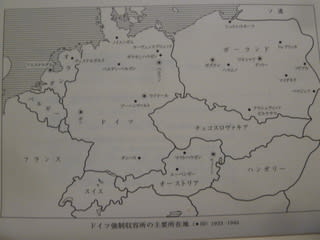

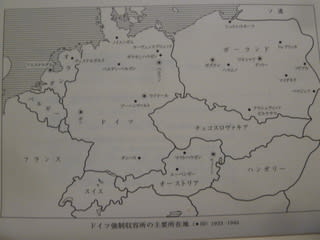

7,8年前の厳冬1月、ポーランドツァーでクラクフからオシフィエンチム(ドイツ名アウシュビッツ)に。

「ARBEIT MACHT FREI」門から収容棟を廻り、最後にガス室。 気分が悪くなりうずくまる女性もいました。

写真で見ていた通りでしたが、必死な形相の解説員の説明、監視塔にあがり上から見る荒涼とした全体像。

なぜ、こんな恐ろしい場所に立たなければならないのか、ひとりの生存者のことばに、

「アウシュビッツより恐ろしいものは一つだけ、 人類がそのような場所が存在したことを忘れてしまうことだ。」

それが二日で読み通してしまったのは、新訳者の池田香代子さんの人柄に好感をもっていたから。

2001年、『世界がもし100人の村だったら』の出版記念会、池袋ジュンク堂で親しくお話し、ソフトムードながら芯のある方だなと。

先日もCS「パックインジャーナル」で、コメンテイターとして相変わらずのムードで原発反対論を繰り広げていました。

以前の同番組でやはり紅一点、落合恵子さんの反対論とは一線を画す説得力でした。

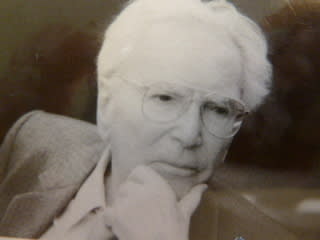

同じことは、霜山徳爾が、旧版訳者のことばとして「新訳者の…優しい心 育ちのよい文字」という表現をしています。

これに続く、訳者あとがきで、1947 年刊の旧版と1977年刊の新刊の異同の指摘は、興味深かったです☆

・旧版に多出した「モラル」ということばが新版で二か所のみ

ここで扱われるべきは精神医学であり、さらにはより根源的な人間性なのだ と考えたのでは?

冷静な科学者の立場からかいたつもりが、… やや主情的な方向に筆がすべった と見たのでは?

・旧版には「ユダヤ」という言葉が一度も使われていない

なにより普遍性をもたせたかったから、 一民族の悲劇ではなく人類そのものの悲劇として、体験提示したかったのでは、

収容所には、ジプシー、同性愛者、社会主義者等がいたことを踏まえていた?

新版で新たに付け加えられたエピソードに一つに「ユダヤ人」が二度出てくる

「ユダヤ人被収容者たち」と名指ししたのは、改訂版が出た1977年のイスラエル事情(ユダヤ人移住のさらなる奨励)では?

対アラブ政策、中東戦争、度を越して攻撃的になるという受難の民、にたいして、この「夜と霧」の作者は

「立場を異にする他者同志が許しあい、尊厳を認め合うことの重要性を訴えるために、この逸話を新たに挿入し、

憎悪や復讐に走らず、他者を公正にもてなした「ユダヤ人被収容者」を登場させたかったのでだ、と私は見る。」

収容所解放直後に書かれた旧版と、4度の中東戦争の同時代史を経て書かれた新版。

日本版訳者も、太平洋戦争戦場体験を持つ旧訳者に、平和な時代に生きてきた新訳者、

できれば、両版ともに、読み継がれていってほしいです。

ご紹介がなければ、新版の存在も知らずに封印していたにちがいない『夜と霧』、R氏に感謝します。

≪追≫

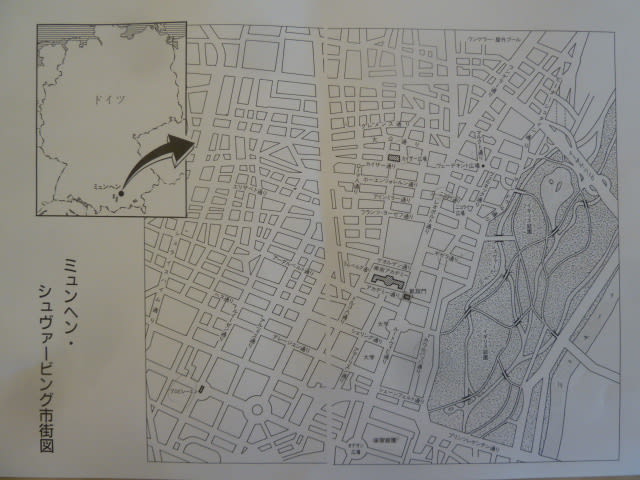

辛いアウシュビッツ見学ののち、ワルシャワ、新世界通り南端のシェラトンにはいり、

フロントで当日の

テアトル・ヴィエルキ、オペラ「ハルカ」最上席(3千円弱)がとれました。

このツァーは少人数で旅慣れた人が多く、時間があると単独行動即決、もう一組はバレー、私とジャスミン様はオペラに的を絞って。

「ハルカ」は、モニュシコ(ポーランド国民歌劇の父、ポーランドではショパンの次に偉大)作、ポーランド歌劇中最大傑作といわれ、

地主vs農民の分かり易い内容、ヴィエルキ劇場の世界最大規模の劇場空間、

音楽学生集団(東欧独特のあだっぽい美人ぞろい)の熱心な鑑賞姿が印象に残りました。

モニュシコは世界に向けてでなく、ポーランド人のために作曲し、困難な時代に生きる人々のこころを支えた。

その精神は弟子たちにも受け継がれ続けている。 (読んで旅する世界の歴史と文化 中欧 より)

同時代人の塩野七生を、「大きい、と同時に贅沢な、豪奢な感じがあり、しかも間口が広い。」

同時代人の塩野七生を、「大きい、と同時に贅沢な、豪奢な感じがあり、しかも間口が広い。」

これが私の、福岡伸一本の第一冊目でなくてよかった。

これが私の、福岡伸一本の第一冊目でなくてよかった。

デルフト陶器、ベルギーのブリュージュで購入、こちらはテント張りの店で。

デルフト陶器、ベルギーのブリュージュで購入、こちらはテント張りの店で。

は開架から。

は開架から。

)

)

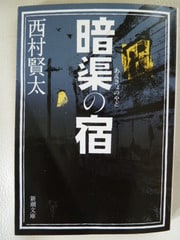

放蕩なのか、一途なのか、複雑さについていけずに

放蕩なのか、一途なのか、複雑さについていけずに 今度はスイスイとよくわかるではありませんか、

今度はスイスイとよくわかるではありませんか、