凧の竹骨の考察

守貞謾稿の挿絵の凧を再現するためには凧の骨組みがいまいち不明です。

凧の挿絵では天骨、中骨、縦骨、斜骨であろうと推考してみるが、それで良いのであろうか?

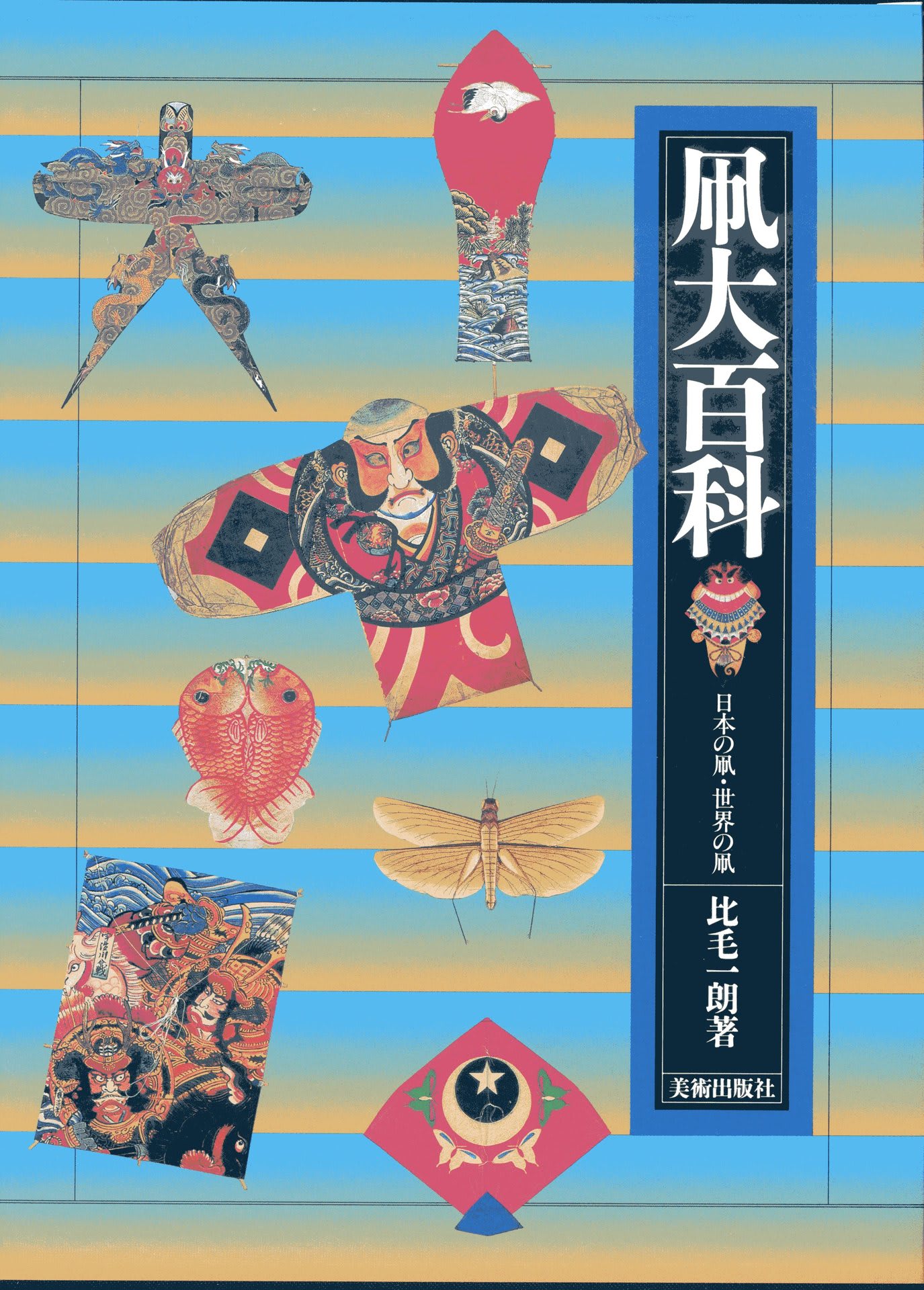

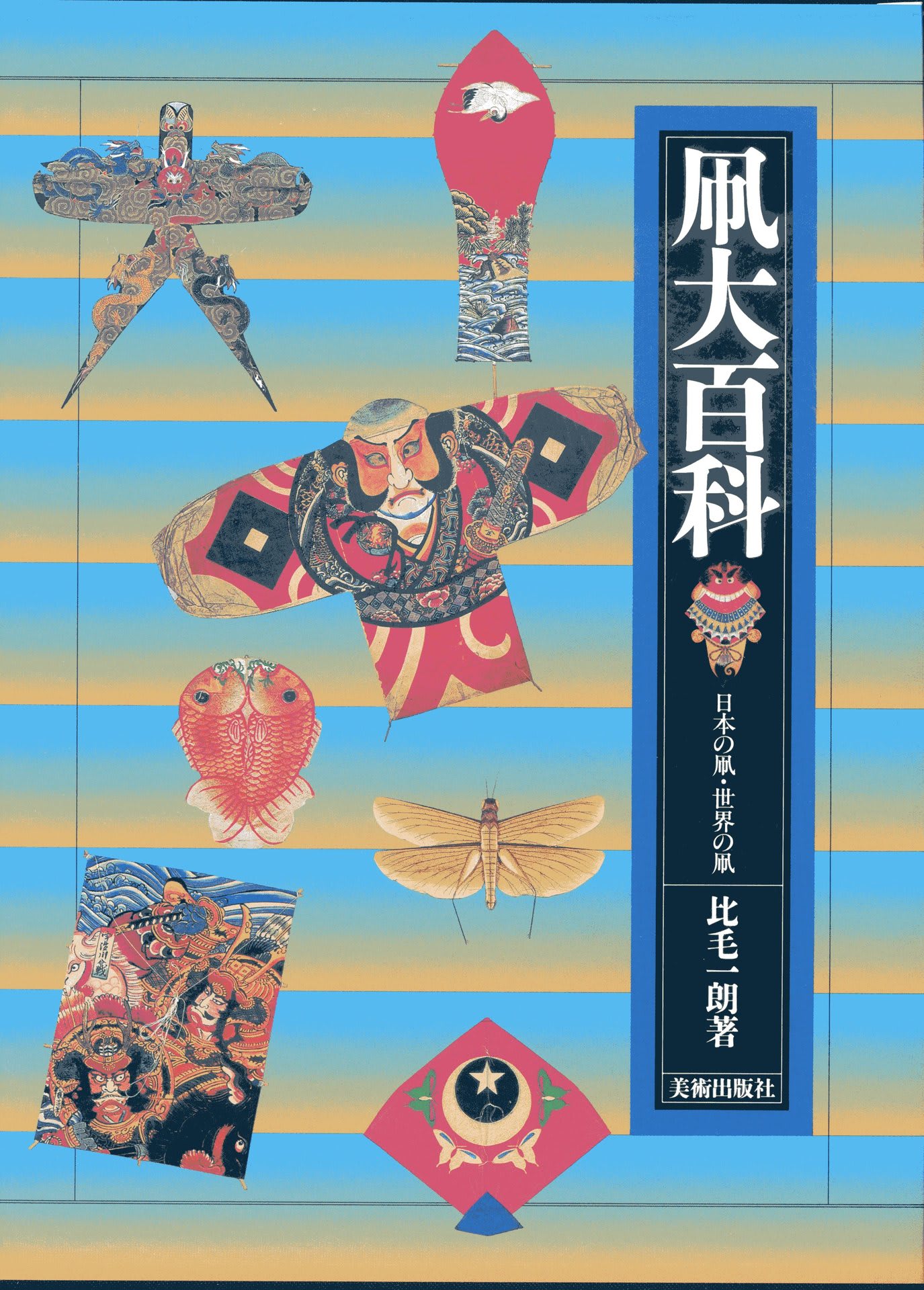

そこで「凧大百科」(比毛一郎著 美術出版社刊)で江戸凧の項目を確認することにしました。

(凧大百科)

(凧大百科)

江戸凧の紙の大きさが書かれている表があり、この中で「西の内」大一枚の寸法の2倍の大きさの凧で大二枚の大きさとしています。

(和紙の寸法)

(和紙の寸法)

また「竹の加工」の項目では下図のような竹の加工が分かりやすく解説されています。

『割り方には柾割と板割りがある。安凧は柾割で高級品は板割りである。竹を半分に割り、またその半分に割って幅が1~2㎝になったら節を払い、所定の幅に両刃の肥後の守で割って行く。

竹骨の寸法を正しく作ることはもちろんであるが、厚みと骨の目方、弾力を横、縦、筋交いごとにそろえることが絶対条件である。

竹の節の表面を削り同じ幅に調整し、曲りがあれば火にあぶって矯正し、目方と弾力のバランスを整える。量産品と手作り凧の価値の差の分岐点である』と凧作りの極意が書かれている。

「凧の大きさと骨の寸法」の表では大二枚の大きさの凧では縦、横、斜骨は巾6mmで厚みが3mmを使用するとなっています。

この本には江戸凧の写真が沢山掲載されていますが、同形状の凧の骨組みは天骨、中骨が二本で斜骨となっていて再現しようとしている挿絵の骨組みの凧はありません。

それで毎年製作している干支凧の骨組みが、挿絵の骨組みと似ているので、その骨組みで組み立てることにします。

干支凧の竹骨は柾割で作っているのですが、今回の凧の骨組みは指南書を参考に板割りで作ることにしました。

(骨組みの基本構造)

(骨組みの基本構造)

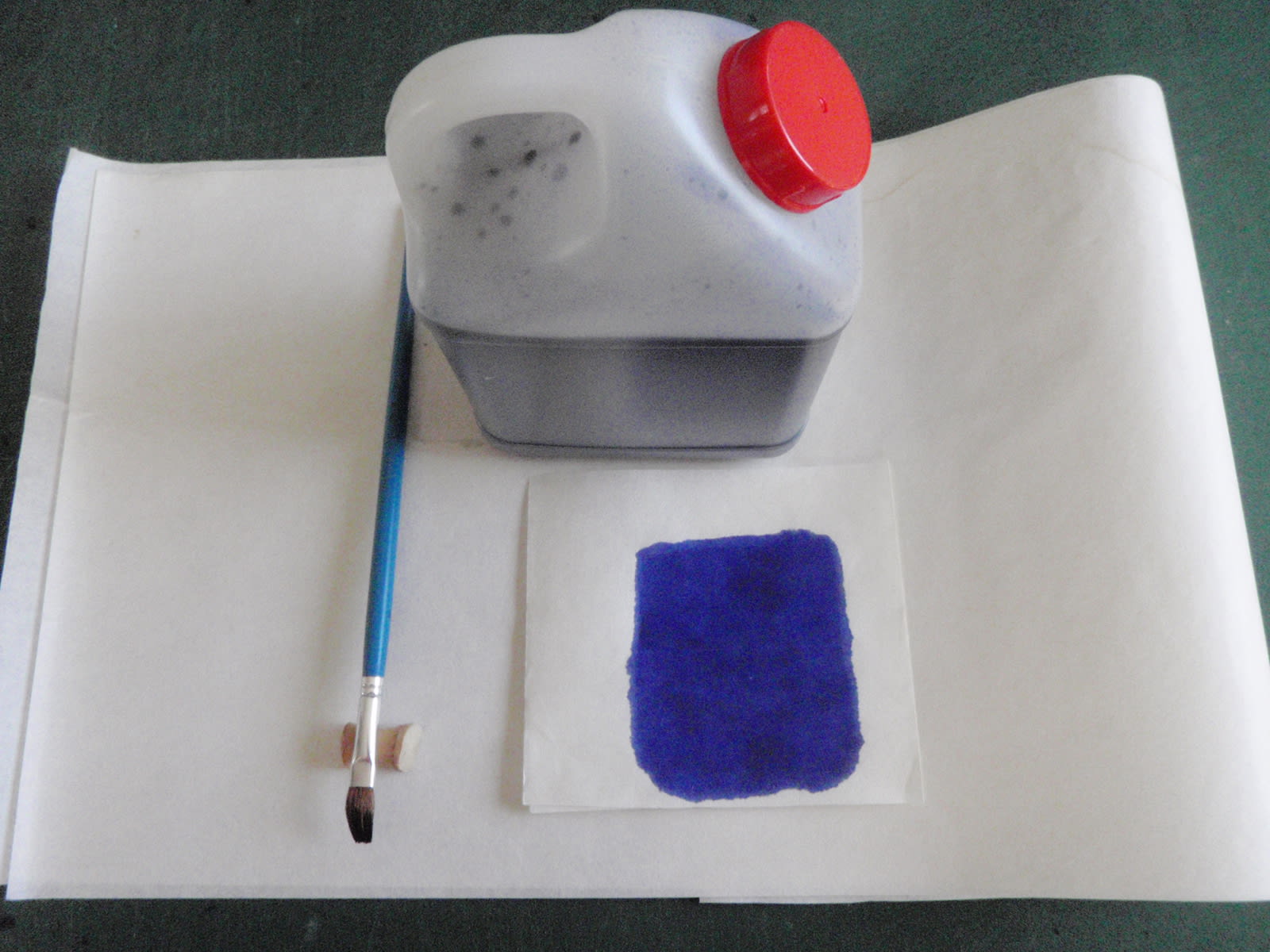

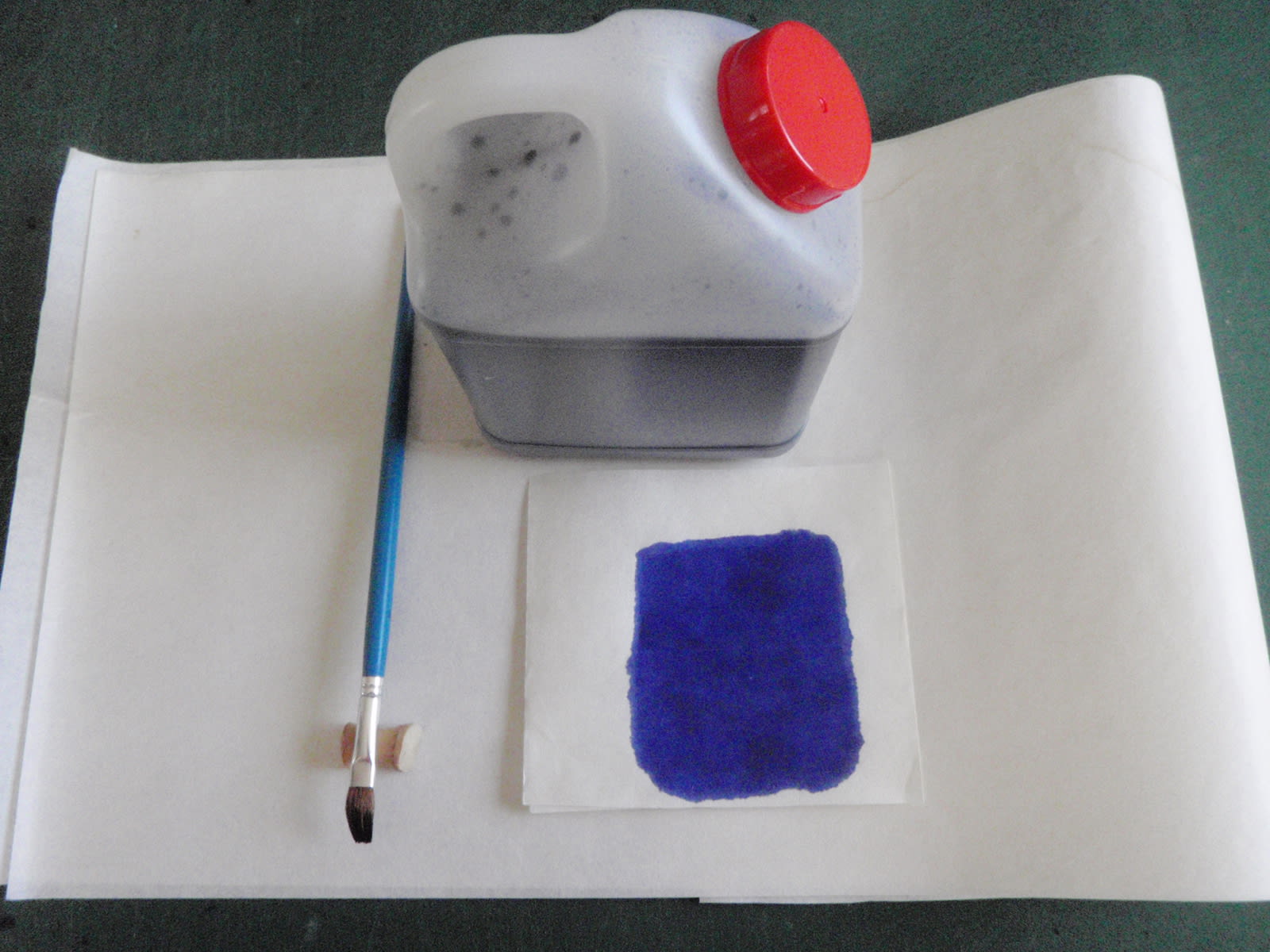

凧のバックに塗る藍色の染料がなかったので、知合いの浜松の凧屋さんに相談したところ快諾して頂き、購入することが出来た。

(藍色の染料)

(藍色の染料)

守貞謾稿の挿絵の凧を再現するためには凧の骨組みがいまいち不明です。

凧の挿絵では天骨、中骨、縦骨、斜骨であろうと推考してみるが、それで良いのであろうか?

そこで「凧大百科」(比毛一郎著 美術出版社刊)で江戸凧の項目を確認することにしました。

(凧大百科)

(凧大百科)江戸凧の紙の大きさが書かれている表があり、この中で「西の内」大一枚の寸法の2倍の大きさの凧で大二枚の大きさとしています。

(和紙の寸法)

(和紙の寸法)また「竹の加工」の項目では下図のような竹の加工が分かりやすく解説されています。

『割り方には柾割と板割りがある。安凧は柾割で高級品は板割りである。竹を半分に割り、またその半分に割って幅が1~2㎝になったら節を払い、所定の幅に両刃の肥後の守で割って行く。

竹骨の寸法を正しく作ることはもちろんであるが、厚みと骨の目方、弾力を横、縦、筋交いごとにそろえることが絶対条件である。

竹の節の表面を削り同じ幅に調整し、曲りがあれば火にあぶって矯正し、目方と弾力のバランスを整える。量産品と手作り凧の価値の差の分岐点である』と凧作りの極意が書かれている。

「凧の大きさと骨の寸法」の表では大二枚の大きさの凧では縦、横、斜骨は巾6mmで厚みが3mmを使用するとなっています。

この本には江戸凧の写真が沢山掲載されていますが、同形状の凧の骨組みは天骨、中骨が二本で斜骨となっていて再現しようとしている挿絵の骨組みの凧はありません。

それで毎年製作している干支凧の骨組みが、挿絵の骨組みと似ているので、その骨組みで組み立てることにします。

干支凧の竹骨は柾割で作っているのですが、今回の凧の骨組みは指南書を参考に板割りで作ることにしました。

(骨組みの基本構造)

(骨組みの基本構造)凧のバックに塗る藍色の染料がなかったので、知合いの浜松の凧屋さんに相談したところ快諾して頂き、購入することが出来た。

(藍色の染料)

(藍色の染料)