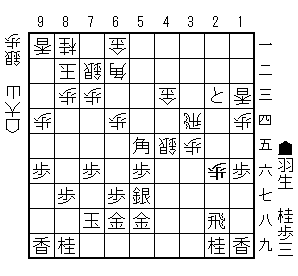

今日の棋譜20180902

平成元年1月、羽生善治先生と第2期竜王戦です。羽生先生はまだ5段で初タイトル竜王を取るときですね。

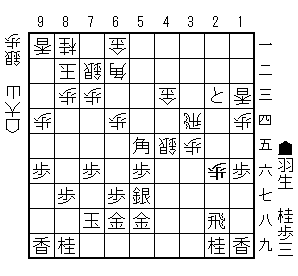

大山先生の四間飛車で羽生先生は鷺ノ宮定跡みたいですが

32飛を見て棒銀にしました。

大山先生が良くある定跡手順にしたのが不思議ですが、実はこの将棋をもとに定跡化されたのかも。

金を上がって受けるのも定跡ですが、大山調という気もします。

この後も一番指された形になりました。(桂を跳ねずに45銀11角成というのもメジャーです。)

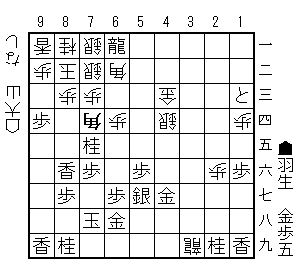

28飛には桂を跳ねて

銀桂交換でも飛車先を破れば居飛車十分に見えますが

飛車先は止まるので簡単ではないです。

でも端を詰めて後手の歩切れでは、先手よしという気がします。

羽生先生は角取りを放置して香を取りました。

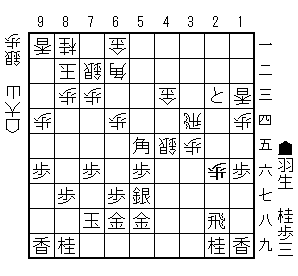

55銀には45の銀を取って

飛車をまわって成り込みます。角と桂香歩の交はやや駒得で、後手玉も堅くない、攻め駒4枚だからはっきり有利でしょう。

63銀というのが不思議な攻め方で、セオリーは小さい駒63香です。53銀と粘られたら面倒だったか。

銀だから大山先生が63同銀と取ったのもわかりますが、8筋が薄いのです。

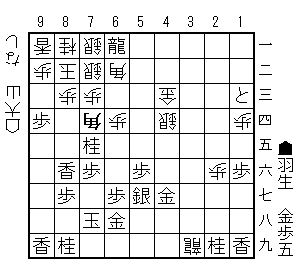

竜取りにも75桂が利いて

72銀引75桂74角に83桂成。この寄せ方が当時話題になりました。

桂を捨てた後は57銀を寄せに使うのです。

銀は角と交換して

銀を取って銀を捨て(とは言っても取れないのですが)

72銀打に73金で詰んでいます。

定跡を調べたら、この場合は34飛ではなくて中飛車から中央をねらうべきだとありました。この将棋で先手よしがわかったので修正されたのでしょう。

端を詰めて飛車を成り込んだところでは先手有利です。強い若手ならばそのあとの寄せを間違えないでしょうが、羽生先生の寄せの感覚を鑑賞しましょう。

#KIF version=2.0 encoding=Shift_JIS

# ---- Kifu for Windows V7 V7.40 棋譜ファイル ----

開始日時:1989/08/25

手合割:平手

先手:羽生善治5段

後手:大山十五世名人

手数----指手--

1 7六歩(77)

2 3四歩(33)

3 2六歩(27)

4 4四歩(43)

5 4八銀(39)

6 3二銀(31)

7 5六歩(57)

8 4二飛(82)

9 6八玉(59)

10 6二玉(51)

11 7八玉(68)

12 7二玉(62)

13 5八金(49)

14 8二玉(72)

15 3六歩(37)

16 7二銀(71)

17 6八銀(79)

18 4三銀(32)

19 2五歩(26)

20 3三角(22)

21 5七銀(68)

22 5四歩(53)

23 6八金(69)

24 1四歩(13)

25 9六歩(97)

26 9四歩(93)

27 1六歩(17)

28 6四歩(63)

29 3八飛(28)

30 3二飛(42)

31 3七銀(48)

32 5二金(41)

33 2六銀(37)

34 5一角(33)

35 4六歩(47)

36 1三香(11)

37 3五歩(36)

38 6二角(51)

39 3四歩(35)

40 同 銀(43)

41 4五歩(46)

42 4三金(52)

43 4四歩(45)

44 同 金(43)

45 4五歩打

46 4三金(44)

47 3七銀(26)

48 3三桂(21)

49 4六銀(37)

50 3五歩打

51 2八飛(38)

52 4五桂(33)

53 同 銀(46)

54 同 銀(34)

55 2四歩(25)

56 5五歩(54)

57 2三歩成(24)

58 3四飛(32)

59 5五角(88)

60 2六歩打

61 9五歩(96)

62 3六歩(35)

63 9四歩(95)

64 9二歩打

65 4八飛(28)

66 5四銀打

67 1三と(23)

68 5五銀(54)

69 4五飛(48)

70 4四銀(55)

71 2五飛(45)

72 3七歩成(36)

73 2一飛成(25)

74 4七と(37)

75 同 金(58)

76 3九飛成(34)

77 6三銀打

78 同 銀(72)

79 6一龍(21)

80 7一銀打

81 8六香打

82 7二銀(63)

83 7五桂打

84 7四角打

85 8三桂成(75)

86 同 銀(72)

87 6六銀(57)

88 5三銀(44)

89 7五銀(66)

90 7二銀(71)

91 7四銀(75)

92 同 歩(73)

93 8三香成(86)

94 同 銀(72)

95 8四銀打

96 7二銀打

97 7三金打

98 投了

まで97手で先手の勝ち