ザルツブルグでチャーターした女性ガイドは、アラベル庭園で、

石像の表す自然調和の意図を説明しながら、

「今の地球はどうですか?火、水、地、空が汚されていませんか?」

という質問に無理やり賛同させようとして、その手のアピールが大嫌いな

わたしとMKを内心ドン引きさせたものの、その後は彼女もプロらしく

空気を読んで、和やかに案内を続けていました。

このガイドが、ウィーンの男性ガイドと同じく、音楽の勉強に来て、

そのまま現地に住み着いてガイド業をしている人だったと知ったのは、

ツァーが終わって解散するとき、彼女がわたしたちに自分が歌った

CDをプレゼントしてくれたときのことです。

昨今の音大卒業生も経験を積むためにウィーンやドイツ、パリに

留学をするのでしょうが、現地のオケに就職するとかいうならともかく、

ずっとヨーロッパに住んで歌の修行、という人はあまりいない気がします。

彼女やウィーンのガイドさんが若かった頃は、まだまだ芸術に関しては

ヨーロッパ至上主義で他の選択肢がなかったということもあるでしょう。

歌手のアンネット・一恵・ストゥルナートはその中で唯一日本人として

ウィーン国立歌劇場の団員になれたという人ですが、それでも彼女は

オーストリア人に激しい人種差別といじめを受け続けたといいます。

カラヤンが彼女を認める発言をしてからは、虐めだけは収まったそうですが、

最も成功した例でもこんな茨の道だとわかっているのに、あえて、

オーストリアなどという土地で歌手になろうというのは、今時の日本人には

あまり魅力的なチャレンジだと思われていないということかもしれません。

わたしも、楽器、特にピアノやヴァイオリンなどの個人技はともかく、

ヨーロッパで東洋人が歌手として認められるのはかなりハードルが高いと思います。

日本人が主役を張れるのは、かろうじて蝶々夫人かミカドだけ、

というのが常識となっているヨーロッパでは、おそらく今後も

どんなに上手くても東洋人がオペラの主役になることはないでしょう。

「オペラレイシスト」のわたしに言わせると、これは差別でもなんでもなく、

オペラとはそういうものだからです。

歌舞伎や京劇に女性がいないように。宝塚歌劇団に男性が入団できないように。

その点、ダイバーシティをゆるゆるに配慮してしまったアメリカのミュージカルは、

「レ・ミゼラブル」のコゼットアフリカ系(両親はどちらも白人)が登場し、

冷静になって見ればその世界にめまいを覚えるようなところまで来ているわけですが、

まあ、これは観る方も

「何かの事情があってコゼットが黒人でも仕方がない」

という暖かい理解の目で鑑賞することをよしとしているという前提なので、

百歩譲ってよしとします。(よくないけどな)

しかし、わたしは来日したオペラに東洋人を無理やり混ぜてくる一部の

「謎の勢力」には断固異議を唱えるものです。

例えばあなたが「椿姫」を観にいったら主演が金正日みたいな

チビデブ韓国人のアルフレードだったとしましょう(実話)。

それでもあなたは

「ヨーロッパ貴族を韓国人が演じるなというのは差別だ」

「金正恩似のシークレットブーツ男でもオペラの主役を演じる権利がある」

だからこのチケットに何万円も支払うことになんの痛痒も感じない、むしろ

金髪碧眼のゲルマン系を韓国人に演じさせるという既成の常識破壊に

喜んで出資しよう、わたしは人権侵害はいかなる場合も許さないから。

そう考えるわけですかね?

見た目の不自然さ以前に、

「そういうことに昔から決まっているから」

の一言でどんなポリコレも手を出せない世界があるのだとなぜ思えない?

さて、そんな話はどうでもよろしい。

ガイドさんが例の南京錠の橋を渡って最初に案内したのは、

「Mozart Gebursthouse」

と大きく書かれたモーツァルトの生家でした。

ここでモーツァルトは生まれ、ここが家族四人で手狭になって

川向こうのピンクの家に引っ越しするまで住んでいました。

入り口の脇にあるこの取っ手、なんだと思います?

モーツァルトの時代の「呼び鈴」(正確には違うけど)です。

どうするかというと、目当ての家の表札の下にある取っ手を

引っ張ると、鉄線が引っ張られることになります。

その鉄線は、目当ての家の窓をノックする金具に繋がっています。

窓がコンコンと鳴れば、それは誰かが来た印。

ここからモーツァルトハウスの見学が始まりました。

階段を上っていって、途中にあるブースでチケットを買います。

モーツァルトのお父さん、レオポルドをフィーチャーした特別展のお知らせ。

音楽家であり、マネージャーであり、先生であったレオポルド無くしては

天才モーツァルトはこの世に生まれなかったので注目しましょう、という企画です。

館内はほとんど撮影禁止ですが、展示室の外にある台所だけは

ガイドさんも撮影して構わないと教えてくれました。

ここでモーツァルト家の食事が作られていたようです。

中庭を覗き込んでみました。

おそらくビール瓶やゴミ箱以外は、モーツァルトが見た同じ光景。

館内には、見学するのに1時間はかかるほど資料が展示されていました。

当時のピアノ、楽譜、写真、絵画、家具や持ち物など。

全て館内では撮影が禁止されています。

しかし、いるんですよね。スマホで撮影する不届き者が。

(一人は中国人、一人は白人の中年女性)

わたしたちのガイドさんは、そういう人を見ると、

誰にでもわかるように

「ノーフォト!」

と手を振って注意していましたが、撮影するような人は

わかっていてやっているのですから、その時はやめても

彼女が後ろを向いた途端、平気でスマホを作動させるのです。

「今日はお行儀の悪い人が多いですね」

「そんなにしてまで撮って何がしたいんでしょうね」

話しながら先に進むと、何人かわかりませんが、観光客の小さな子供が

わたしが肩から下げているカメラを指差して、

「写真撮っちゃいけないんだよ!」

というようなことを注意してきました。

「Of course, I won’t.」

わたしは思わず英語で答えましたが、わかったかな?

最後に例によってモーツァルトグッズや楽譜グッズが

お土産用に置いてあるコーナーがあり、その近くにこんなかまくらのような

オーディオブースがありました。

足も疲れていたことだし、とガイドさんを含め全員で座って、

流れてくるモーツァルトに耳を傾けました。

「この曲、ご存知ですか」

ガイドさんが聞いてくるので、

「ピアノ協奏曲の23番イ長調ですね」

と答えると、彼女は自分の横にあったこの説明を見て

「すごい。当たってます!」

いやまあ、昔レッスンで弾いたことがあるし、普通に有名だし、

ある意味知っていて当然なんですが、彼女はえらく驚いてくれました。

モーツァルトハウスの後は街歩きです。

ザルツブルグも、ファサードを抜けていくと中庭にお店があって、

露店が出ていたりするので、それを冷やかしながら歩いて行きます。

ガイドさんが、「モーツァルトチョコレートの元祖」といったお店。

モーツァルトチョコレートはこのブルーの店が始めたそうです。

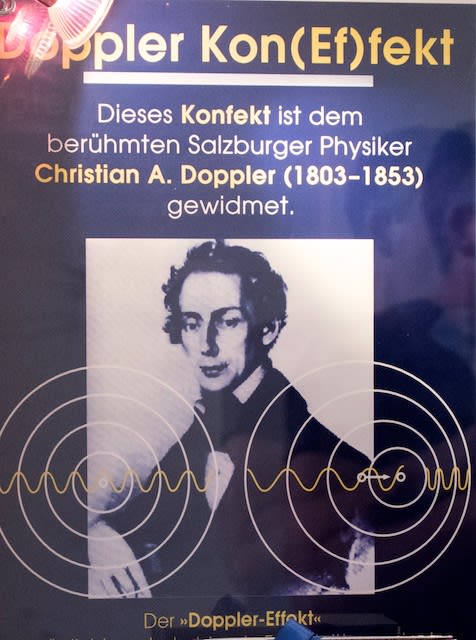

ここでわたしたちがアメリカ在住の知人(科学者)へのお土産に買ったのが、

ドップラーチョコレート。

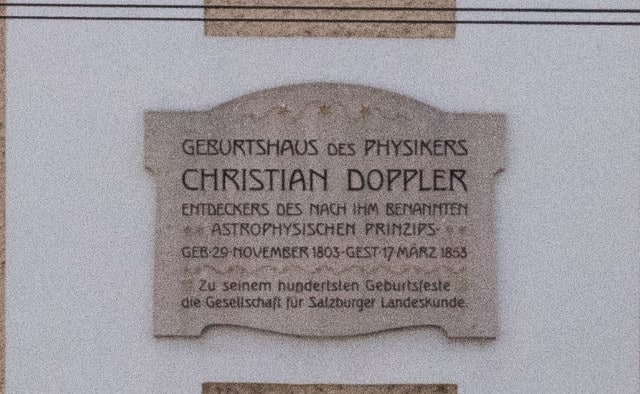

クリスチャン・ドップラーがザルツブルグ出身であることを知りましたが、

ここではちゃんと

ドップラー・エフェクト(ドップラー効果)

に引っ掛けて、

Doppler Kon(Ef)fect

コンフェクトはドイツ語のお菓子ですから、あえて日本語でこじつけると

ドップラー効菓・・・

無理やりですね。すみません。

ヴォルフ・ディートリッヒ・フォン・ライテナウという名前は

日本では知られていませんが、ザルツブルグの大司教で建築家で、

王家の血筋を引いたサラブレッドで、結構なワルでした。

ローマで贅沢三昧の日々を過ごしたのちザルツの大司教になった彼は、

聖職者でありながら(いや、聖職者だからかな)妾を囲い、

彼女との間にできた子供を住まわすために、前回ご紹介した

「ドレミの歌」のミラベル宮殿というのも建てたり、もっさりしていた

田舎町に過ぎなかったザルツブルグのをイケイケにかっこよくした張本人です。

というわけでこのお菓子屋さんは、

「ヴォルフ・ディートリッヒ煉瓦」

というザルツの有名人シリーズを販売しています。

ところで、「第三の男」のハリー・ライムは、ボルジア家ではなく、

「ヴォルフ・ディートリッヒは悪政をしたが、そのおかげで

ザルツブルグの街はこのように整備され美しくなったのだ」

といえば、もう少し賛同されたし、ついでに学があるアピールできたかもしれませんね。

でも、そもそもこの人のことを誰も知らないか。

続く。