というわけで乗ってまいりましたよ。あのUS-2に。

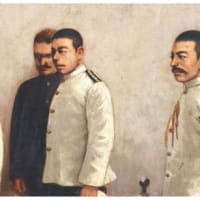

写真は、見学を終えてから他のまずいものが写り込まない絶妙な角度で

海自のカメラマンがわたしのカメラで撮ってくれたもので、

左から航空隊司令、群司令、TO、わたし、そして副長です。

それにしてもこの写真を見て思うのですが、海自迷彩っていいものですね。

スマートな方ばかりなので余計にそれが引き立っていますが、

やはり現場の自衛官というのは奥様なら二度ぼれしてしまわんばかりの凛々しさ。

しかも命をかけた任務についている人の気魄は、本人が思うよりずっと

溢れ出ているもので、この時ハンガーですれ違ったパイロットからは、

オーラの目に見えないわたしにも、その緊張感がビリビリ伝わってくるような

一種の「殺気」が感じられました。

ちなみに前にそれを強く感じたのは、掃海隊の訓練でヘローキャスティングを終え、

水中処分員たちが揚収されてヘリから母艦の甲板に降りてきたときでした。

車から降りたわたしたちをお迎えくださったのは航空隊司令。

救難飛行艇一筋で来られた、「熱い男」というイメージの自衛官です。

格納庫から群司令、副長とともに航空隊司令に扇動されてエプロンに出ると、

なんと!

そこには 洗機真っ最中のUS-2の姿が見えているではありませんか。

(イメージ図)

ただし、この写真の頃の洗浄システムより、見たところもう少し

スッキリしていたというか、地面からただ水がシュワシュワ出ていただけだったような。

新明和のHPにある洗浄システムと同じものではないかと思われます。

さて、その歩いていくコースですが、直線に歩いて直角に曲がり、

見学する予定のUS-2が駐機してあるところにたどり着きました。

わかりにくいので図に書くと、こんな感じです。

グーグルアースの画像なので飛行機がUS-1Aですが。

斜めに歩けば距離として近いのに、こういう風に歩くことが

厳格に決められているその訳は、「安全上の理由」です。

航空機が動くところを横切ったりすると危険なので、

出来るだけエプロン端を歩き、目的の機体の前まで最短距離で到達するのだと。

そして、機体の前まで来ると、US-2を飛行艇たらしめている

船底?の波消し装置の説明から始まりました。

「こんなところの”気配り”がすごいんですよ」

二式大艇にはなかった、船底(とは言わないかもしれない)を囲むような

薄型の波消し装置は水流が上に跳ね上がるのを防ぎ、さらに、

船底(としか言いようがないよね)のスプレーストリップという装置で

波を横に逃がすなどという細かい仕掛けを見せられ、うーんと唸ります。

いや確かにこういうのは日本人得意だわ。

あんなこといいなできたらいいなを割と本気でやってしまう、

そのこだわりとお節介なくらいの懇切丁寧な「思いやり」が

波の高い海象条件でも離着水が可能な機体を作り出しました。

その「気配り」の部分の写真を撮れなかったのは残念ですが、

外側が撮影不可だった理由は、滑走路が米軍との共同使用だからに他なりません。

現にこの時、エプロンを歩いていると、外でもないあのF-35が

タッチアンドゴーをやっておりました。

「ああー降りてくる降りてくる」

「凄い音ですね」

F-35飛行中は会話もちゃんと聞こえないくらいの轟音です。

そうかと思えば、しれっとオスプレイもその辺を飛んでいるではありませんか。

「特にF-35の離着陸が見られるなんて珍しいと思います」

「ラッキーです〜」

ミリオタには眼福のこの景色ですが、やっぱり写真に写っちゃまずいので、

エプロンでは冒頭写真のような条件での写真だけが許されるというわけです。

外で行われたもう一つの説明は、

BLC(Boundary Layer Control)

についてでした。

日本語だと「境界層制御」と訳す動力式高揚力装置のことですが、

ぶっちゃけこれがUS-2の超低速を可能としているのです。

そういえば、観艦式でまだUS-2が着水と離水の展示をやっていた時、

こちらに向かう機体がいつまでもやってこないので、皆等しく、

あれ?なかなか来ないんだけど遅くね?という雰囲気になったものですが、

あれもBLCエンジンが可能にした極低速なのです。

それは、説明によると、翼のフラップから圧縮された空気をエンジンから出して

翼の上に流し、プロペラから取り込んだ気流を下方に流すことで、

高揚力を得て極短距離での離着水をも可能にしたということでした。

時速は90キロ。

航空機の速さにおいて、車と同じ速度というのがどれだけ低速かってことですね。

黄色いラッタルを上り、機内のコクピットに座らせてもらいました。

当然のように?わたしがキャプテンの席に座ります。

(しかも『左が機長ですよね』と聞いた上での故意犯)

「中は写真を撮っても構いませんよ」

そう言われて、初めて撮った写真がこれ。

新明和のスペルが「ShinMaywa」であることに迂闊にもこの時初めて気が付きました。

前にも言いましたが、実家の近くに新明和の社員寮らしきものがあって、

もしかしたらこのロゴを見ていたかもしれないのに・・。

ちなみにそのことを隊司令にいうと、

「あそこは若い時にいたことがあります」

もしかしたら、道ですれ違っていたかもしれないとわかりました。

神の視点でいうところの、

「今から何十年後にこの二人は岩国基地で再会するのである」

という一瞬があったかと思うと胸熱です(笑)

操縦桿の会社のロゴのところには、ブリーフィングの内容を書いた紙などを

くっつけるのかなと思ったり。

座席奥にはヘリコプターの操縦席のようなペダル、座席右には

バインダーを入れるためのスリットがあります。

これは座席の左側。左側にはハンドルがあるぞ。

このコンソールは通信関係のボタンが集まっています。

『レシーバー』のなかに「 TACAN」のボタンもあります。

機長と副機長の間のコンソール。

写真を見て初めて気がついたのですが、速度ギア(ですよね)の数字を

覆うようにシールが貼られています。(その時には気づかなかった)

一般人には内緒の数字だったのかな。

見やすくするために写真を縦にしてみました。

確かに複雑そうですが、それでもUS-1Aに比べると、機能向上によって

シンプルになった部分も多いのかと思われます。

隊司令は、US-1AからUS-2に乗り換えた時のことを

「自分がものすごく巧くなったような気がしました。

実は全部飛行機がやってくれていたんですが」

と笑いながらおっしゃっていましたが、US-1AからUS-2の最も大きな変化は

操縦系統のフライ・バイ・ワイヤ(FBW) 化であったと思われます。

「ワイヤによる飛行」とは、いかにもアナログな印象を素人は受けますが、確かに

直接操作を繋がれた線でパイロットの操縦を各部分に繋げる方法を思わせます。

実はそちらの「線」はケーブルと呼び、ワイヤとは電線のことなのです。

つまりパイロットの操作を電線に流れる電気信号によって伝え、

操縦翼面を操作する方法です。

US-1Aでどうだったのか聞きそびれましたが、従来の飛行機で必要だった

機体の姿勢を変える時の「当て舵」という中立の位置に舵を戻す動作も要らなくなります。

司令が

「巧くなったような気がした」

という、もっとも大きなFBWのメリットは、荒海での着水だったでしょう。

FBW以前は荒海の中で最適な場所に着水する技術は、もはや「名人芸」に近く、

相当な熟練を要したものだそうですが、FBW化により、今までカンに頼っていた部分の

操縦の自動化だけでなく、たとえば荒天時にもコンピュータのアシストにより

より安全な着水が可能になったのです。

もっとも、どんなに機体性能が向上しても、水上艇の着水、

特に荒れた海での離着水が100%安全なものになることはありません。

そのため、第71航空隊の隊員たちは、

「訓練で泣いて本番で笑おう」

をモットーに厳しい訓練を日々行なっているのです。

今地上にいるので「LAND」の表示が出ているインジケーターは

着水した時の喫水を表すものではないかと思われます。

右は現在の機首の方角を表していますね。

これがコクピット(階段数段分高いところにある)から見たキャビン。

見学に際しては、クルーが何人か立ち会ってくれています。

このキャビンは航行時与圧されます。

ちょっと驚いたのですが、哨戒機から救難機へと変遷を遂げたUS-1Aには

機内与圧がなく、まず病人や負傷者にとって過酷な状態を余儀なくされていたそうです。

与圧装置がないということは、飛行機は高高度の飛行ができないということであり、

悪天候下でも低高度で揺れながら飛ばなくてはならなかったのですが、

これにより、US-2は3万フィートの安定した高度で患者輸送することが可能です。

新しい救急救難艇を開発する時、この与圧装置の付加は必須とされました。

しかしそのために当初の予算は膨れ上がってしまいます。

US-2開発の段階で、いかにコストカットするかという問題になった時、

一つの方法として艇体の重量を軽くすることがあげられましたが、そのために

複合材を使うことは、リスク面からも慎重にならざるを得ませんでした。

水に触れることの多い飛行艇で複合材の使用をすると、外の傷が発見されないまま

内部だけが損傷し、ある日突然急激な破壊に至るという可能性もあったためです。

そこで、重量とコストの兼ね合いから考えられたのが与圧の区画を

搭乗員のスペースだけに限定するという案でした。

この写真でいうと、ドア近くに隊員が立っているその向こう、

荷物輸送などのスペースが、おそらくその無与圧になっているのだと思われます。

ちなみに、新明和のHPには、開発の最大の難関は重量軽減で、

このためにスタッフはそれこそグラム単位の削減策を積み上げて行くという

血の滲むような苦労があった、と書かれています。

捜索、洋上救難、患者輸送、そして物資の特別輸送。

辛坊治郎氏の救難でUS-2のことを初めて知った国民もいたかもしれません。

あの事件は、US-2を世間に広く知らしめるいう思わぬメリットを生みましたね。

これまでの飛行艇による救難活動実績は出動件数1000件以上、

救助人員も1000名以上。

US-2の行動半径は1900kmと、US-1Aの2時間捜索に対し

1500kmという限界を軽く超えています。

写真の囲み四角右側の「Murcus」とは南鳥島のことです。

機内には他にも展示パネルがいっぱいあったのですが、

うっかりして写真を撮り忘れました。

機内に備え付けてある担架のラックです。

すぐに取り出せるのが2基、あとは畳んで収納してあります。

ターゲットを捜索するときにクルーが装着するインカムシステムと

スコープのついたヘッドセットを一瞬被らせてもらいました。

重かった(笑)

スコープは片目だけで見るようになっています。

コクピット後ろのスペースをなんとなく撮ってみました。

棚の上に第71航空隊のUS-1Aがプリントされた袋がありますが、

これは降りるときにいただいた「お土産」です。

これに何が入っていたかもまたご紹介します。

US-2の搭乗員は機長、副操縦士の他にフライトエンジニア2名、捜索救難調整官2名、

航法・通信員1名、機上救護員2名、機上救助員3名、総勢11名です。

ここは航法・通信員の席です。

機上救助員とは、着水してから潜水や遊泳、ゴムボートで機外に出て

対象者を救助する隊員で、潜水資格のある隊員から選抜されます。

先ほどのゴーグルで飛行中に監視するのもこの人たちです。

機上救護員は、飛行艇に登場して対象者を機内で治療する衛生員です。

准看護師や看護師、救急救命士の資格を持っています。

写真に写っているのは説明してくださった航空隊司令の「説明棒」。

「荒れた海に着水するのは何回やっても怖いと聞きましたが」

と尋ねると、

「その話を私にさせたら、もう6時間くらい喋りますよ」

FBW以前の、操縦が「名人芸」だった頃からのパイロットである航空隊司令、

そう言って周りを笑わせました。

通信士の席ではないかと思われます。

航法士のコンソール、各席に外を目視できる丸窓が必ずあります。

「救難のときにはここに担架を置きます」

と説明してくださっている隊司令。

このあと機外に出て記念写真を撮ったところでとりあえず

見学ツァーは終了ということだったのですが、

こちらの熱心さに免じてか?司令は、航空隊のちょっとした

資料のあるコーナーを見学するかどうかを聞いて下さいました。

「是非お願いします!」

今を逃したら、今度いつ見学の機会が訪れるかわかりません。

わたしはそのお申し出に、こう即答しました。

続く。

C-130やP-3A等当時の新しい飛行機はセンターコンソール式でしたが海自が使用していたUF-2,P2V,S2F等はオーバーヘッド式であり審査でどちらが良いかで揉めてパイロット審査員のみの分科会でも大論争となり、当時の大村航空隊司令日辻1佐が押し通したとの事です。

BLCの吹き出しで主翼の空気の流れが剥離しないようにしていますが低速離着水の大揚力発揮には主翼後端部に内側フラップ、外側フラップ、エルロンがあり、左右合わせて6枚の舵面が出て、特に4枚のフラップがプロペラ後流の中に入るように4基のエンジンの真後ろにあって大揚力発生のもととなっているとのことです。

いずれにしても川西航空機、新明和工業の設計者菊原静男設計主任が九七式大艇、二式大艇、PS-1の設計者として大きく貢献されました。菊原技師は紫電、紫電改、YS-11の開発にも携わり大航空機設計者でした。(1991年没)

参照光人社碇義朗著「帰ってきた二式大艇海上自衛隊飛行艇開発物語」

実習で岩国基地にお世話になったので、PS-1には乗せて頂きましたが、下僕扱いでした(笑)

LANDと表示されている画面(機器)の上半分は姿勢表示計(ADI: Attitude Director Indicator)で、下半分は水平姿勢表示計(HSI: Horizontal Situation Indicator)です。ADIは機体の垂直方向の姿勢(降下していると地面を表す茶色の方に向き、上昇していると空を示す青い方に向く)を示し、HSIは水平方向の機体の姿勢(針路)を示します。

Fly By Wireだと、当て舵を取らなくてよくなるんですか。ちょっと気持ち悪いですね(笑)

スロットルのテープが貼ってある位置は、数字を見せてはいけないところではなくて、適正ポジションなんじゃないかと思います。

1枚目はじめ、時々出現する、陸センスの擬装マスキング!あれ、どういう加工ソフト!?知りたいです!

日辻一佐って、二式大艇乗りで部隊司令官だった日辻常雄氏の息子さんだったりして。

そういえばどこかで「紫電と紫電改の開発の関係はUS-1AとUS-2のそれである」

という説を読みました。

unknownさん

実習で岩国基地におられたんですね。

あそこにいると米軍との折衝などが日常的にあるので、

英語での交渉力を磨く訓練ができそうです。

当て舵がどうかまでは現場で聞きませんでしたが、US-2は

US-1Aから乗り換えても全く違和感なく操縦できるように作ってある

(操縦方法と体感部分がほとんど変わらないらしい)ということなので、

もしかしたら「偽当て舵」をするような仕掛けがあるかもしれません。

今度何かの機会があったら、US-2のパイロットに聞いてみたいです。

鉄火お嬢さん

陸センスか・・・その考えはなかった(笑)

あれは絵画ソフトのコーレルに装備?されている「イメージホース」で、

葉っぱの大きさや並び方のバリエーションはあるのですが、

柄はあれだけしかないのか(前にクチナシの花バージョンを使ったことあり)

海自迷彩に葉っぱで偽装することになってしまい心苦しいです。

マスキング、いつもどういう風にするか悩みますよね。

海自に入隊されPS-1開発に深く関わっておられました。

最後の二式大艇機長として第426号機の米海軍命令の横浜への空輸を実施されました。

菊原設計主任がこの機の返還を持ち掛け承認されましたが日本負担の輸送費が工面できず、17年間米海軍は保管を続けてくれました。

齋藤茂太、岡部冬彦、おおば比呂氏らが返還運動しましたが輸送費の募金運動も行きずまって、米海軍も維持費がかかり過ぎることで保存打ち切りとなりましたが笹川良一日本船舶振興会長の協力で昭和54年返還されました。

この機が「船の科学館」に展示されていましたが平成15年海自に譲渡さて鹿屋に現在展示されています。

記号「T-31」は宅間航空隊時代の機番号です。

この機の返還にも関連されていました。

参照光人社碇義朗「帰ってきた二式大艇」

それから余談ですが、菊原氏は晩年わたしの実家の近くにお住まいだったそうです。

それこそ道ですれ違うか同じ駅で電車を待っていたこともあったと思われます。