リバティシップ「ジェレマイア・オブライエン」。

上甲板部分の船室を見た後は機関室に入って行くことにします。

どんな船も機関室は狭くて暗くて油臭いものですが、

このたった56日で造られたリバティ船の機関室もまた

独特の空気のよどみと匂いが立ちこめていました。

前回、アメリカがリバティ船を急増することになった主な理由は

ドイツと交戦状態に入ったイギリスが海上輸送に困難を来していたから、

と説明したかと思いますが、このJOは、イギリスに供与されています。

これも当時からあったものでしょう。

ALERT!(警告!)と書かれた下には

your skill and devotion(君たちの技術と職務への献身が)

WIN THE WAR(戦争に勝利する)

とあります。

先日、「浮沈艦沈没」で民間工場の「戦争」についてお話ししましたが、

ジェレマイアに乗り組んでいたのは軍人ではなく民間人でした。

この船はどうもコーストガード、沿岸警備隊の隷下にあったらしく、

この標語の一番下にはその表示があります。

イギリスに供与されたのにコーストガードとは、と言う気もしますが、

その辺のことについては英語のWikipediaにも書かれていません。

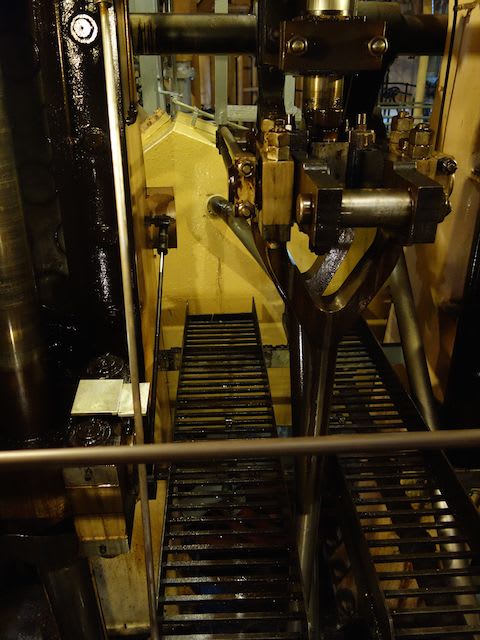

機関室を上の階から見下ろしてみました。

右手のシルバーの部分がエンジンです。

ボランティアの活動ですべてを賄っている組織なので、

船内には案内のガイドは勿論関係者は見た限り一人だけでした。

そんな状態ですので、当然危険は自分で回避して下さいね、

怪我をしてもこちらは一切責任取りませんから、というお願いです。

アメリカのお店にはときどきこの同工異曲な貼り紙があります。

この場合は

「我々はエンジンルームへの立ち入りを拒否する権利を保持しています」

ですが、つまりアメリカでは接客業や販売業の従業員の

最低限の権利というものが保証されている、ということを

あらためて客に向かって宣言していることが多いのです。

「お客様は神様です」

というのは日本ではあくまでも提供側の「心構え」であり、

客の側が自分を神様だという権利は全く無い、というのは

日本では「常識」として皆が暗黙の了解をしていますが、

ここんところを改めて表明するのがアメリカなんですね。

たとえばこんなときには日本なら

「畏れ入りますが立ち入りをご遠慮いただく場合もあります」

などと、イラストと共に書いたりするところですね。

いずれがいい悪いではなく、

「言わなくても理解する文化」

と

「言わなくては分かってもらえない文化」

の違いかもしれません。

というわけで、転がり落ちても自己責任、ということを

重々自分に言い聞かせ、この急な階段を下りて行くことにします。

どこの船もそうですが、階段の幅が狭いので、体を横にして

一段ずつ足を横にして降りて行かなくてはなりません。

そしてこういう通路を歩いて行くわけです。

下が見えて恐いなどというレベルではありません。

わたしは高所恐怖症だと自分で思っていましたが、案外

こういうところは平気でした。

手すりが無いのも転がり落ちたらもうオワタなのも、

この間の自然公園と条件は同じなのですが・・・。

スチームのためのメインバルブ。

JOは3シリンダートリプル拡張レシプロ蒸気エンジン(直訳です)で

現在でも動的展示が公開されているだけでなく、時々は

クルーズも行われています。

エンジン。

これは当時のものではなく、レストアしたときに新しく付け替えられたものでしょう。

できてあまり年月が経っていない様子がわかります。

ジェネレーター。

謎の足あと(笑)

この辺りもレストアのときに新しく作り替えられた部分でしょう。

最近のものではないように見えます。

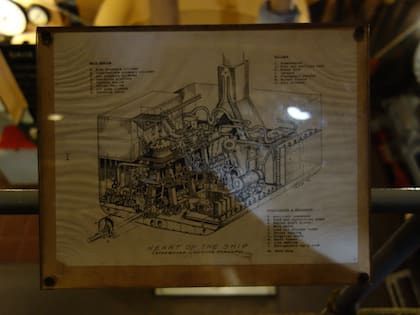

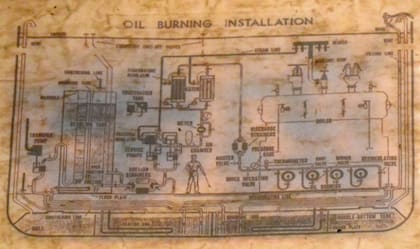

エンジンとボイラーの機構の相関図。

実はこの一番下の階には立ち入り禁止でした。

理由は、今でもここで操作が行われているからです。

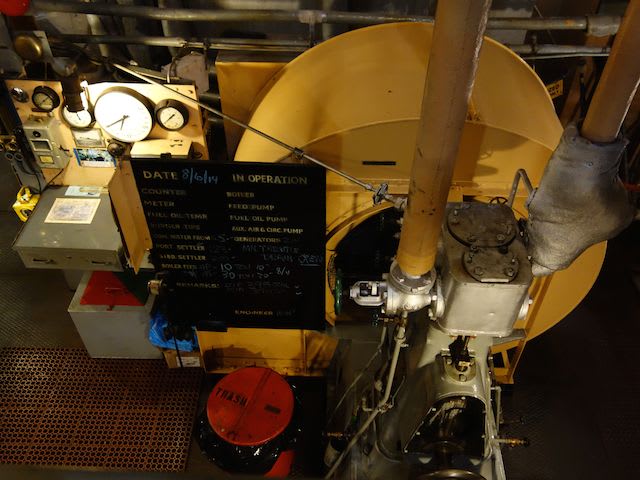

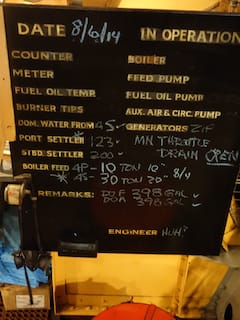

黒板には日付とオペレーションについての予定が書かれています。

机の部分を拡大。

オイルの配管図がそのまま残されています。

ちゃんと人間が書かれているのがこだわりを感じますね。

これはもしかしたら見学者(ここまで来れる)への説明用かもしれません。

アラームベルや就航時の勇姿、そして小さな勲章とともに

映画「タイタニック」の一シーンの写真があります。

JOのエンジンルームをバックに撮影が行われ、

またCG素材として活用されたそうです。

ちょうどこのアメリカ滞在のとき、テレビで

「タイタニック」を放映していましたが、機関室のシーンは

大型船という設定のせいで、この機関室の10倍はありそうに見えました。

こういうところに一人で閉じ込められていると、

とくに戦地に出動した船の場合、どうしても「最悪の場合」を

空想してしまいます。

そして、その仮定をしてみて、わたしは心の底から震撼しました。

たとえば、このJOが沈没することになったとして、

機関室の乗員が逃げる道は、人が一人ようやく通れる狭い階段だけ。

あの映画のように機関室から逃げ出せる可能性は万に一つもありません。

従って機関室の乗組員は、常に死の覚悟をしていたに違いありません。

おそらく稼働時にはここが蒸気を受けるのかもしれません。

あきらかに油ではない液体で全体がぐっしょりと濡れている感じでした。

油差しと刷毛。

このようなもので機械に油を注すのでしょうか。

・・・いまだに?

わたしが訪れたのは8月6日だったことがばれましたね。

毎日この黒板はチェック事項を書き換えているようです。

ちゃんとエンジニアのサインをする場所もあります。

平衡度量器?

ジェレマイア・オブライエンはアメリカの海事依託のために

メイン州サウスポートランドにあるニューイングランド造船会社によって

1943年の6月に造られた、ということが書かれています。

ジェレマイア・オブライエンというのは南北戦争時代、

最初にイギリス海軍の艦船を捕捉した人物だそうです。

イギリスに提供する船にそういう人物の名前をつけてしまう、

さすがは空気読まないアメリカさん!

そこに痺れる憧れる~(棒)

続きます。

日本海大戦のときの「三笠」を舞台にした「日本海大海戦 海行かば」ですが、

典型的な機関下士官を演じたのがガッツ石松でした。

いかにものイメージで納得させられたものですが、機関科というのは士官下士官兵に至るまで、

死と直結する過酷な現場にいるせいか、胆の座った凄みのある人物が多かったと言いますね。

現代の機関室ではそれほどの覚悟は要求されないとはいえ、過酷であることに違いはないようですが、

いわゆる3K、4K職場の常として外国人労働者を雇うしかないという状況は

確かにちょっとした懸念を感じます。

帝国海軍の機関科は大変過酷な場所と、手記を読んだ事があります。

300度 30気圧の高温蒸気が配管を走っており、万一被弾等で破れた場合、全員即死するとの事です。

私は外国航路の輸入船(特殊船)の機関室に入ったことがあります。

桟橋に着桟しディーゼルエンジンがアイドル状態でありましたが、4層吹き抜けの機関室は

涼しい時期なのに熱気が充満していました。

汗が噴き出す感じで、逃げ出すように機関室区画から退散しました。

ほんの短時間でしたが、過酷な環境を身をもって理解する事が出来ました。

なお余談ですが。上記船舶は輸入本船とよばれるもので、全長230m 全幅37m 総トン数4万7千トン

ほぼ戦艦長門と「長さ」と「幅」は遜色ありません。日本のエネルギー輸入を支える船の一つですが、

船長以下船員が全員外国人(インド人。フィリピン人)という状況は、多くの船で日常風景となっており、

エネルギー安全保障上、決して好ましくない環境に変わって行っております。

このJOの銃座はいくつかがはしご段で上がって行くところに設置されていましたが、

はしご段はマジで後ろ向きに降りないといけません。

急だとその方が安全ですね。

別に急ぐ理由もないのだからそちらを試します。

踵で歩くのはおっしゃる通り護衛艦で日常を過ごしている自衛官ならではのような気がしますね。

艦内の急な階段の降り方ですが、3点支持で後向き(階段向き)に降りるように説明された写真を見た事があります。

また護衛艦の体験航海の際に後向きに降りるように案内されたことがあります。

前向きで踵で降りるのは艦内生活に慣れた荷物を持っていない隊員向きのように思います。

一般の見学者は背中にバッグを背負っていて前向きたと階段に引っかかり危ないこともあります。

少々不恰好でも3点支持で後向きに降りるのが安全だと思います。

このような降り方は山登りの際の階段や梯子でも同じです。

ところでお戦時超用船に乗って撃沈されたのは日本の場合民間人(軍属というわけでもない)

でしたが、アメリカだとコーストガードだったのでしょうか。

「第5の軍」ですから、当然戦線の参加はあったと思いますが。

まだチェックしていないのですが、この艦内に資料館があったので、

そのエントリアップの際その辺も確かめてみたいと思います。

それから!

大変有り難いアドバイス、ありがとうございます。

自衛艦見学のとき、階段の幅が狭いので、いつも横向きにえっちらおっちら降りていたのですが、

踵で降りればいいんですね!

ほとんどわたしより足の大きな男性ばかりなのに一体みんなどうやって降りているのだろうと

かねがね不思議でなりませんでした。

早速試してみます。

次の自衛艦見学が楽しみになってきました。

ポチョムキン!ありましたねー。

スープにハエが入ってたとかで水兵の反乱が起こり、乳母車が階段を転がり落ちる、

あの映画ですね。(はしょり過ぎ?)

雷蔵さんの解説は写真に記録された諸現象を解明してくれています。

>重油の匂い

そうそう、画面でお伝えできないのが「匂い」です。

船のなかって独特の油臭さがありますが、ほぼ密閉された空間の中にこもった

この匂いに、一般人はなかなか慣れることが出来ません。

潜水艦乗りなどには「ディーゼルスメル」という専門用語?まであるみたいです。

全体図の二階部分が発電機(ジェネレータ)で立入禁止の一階部分がエンジン。全体図で船首方向にある「Y」をさかさまにした形のものの下がボイラーで、エンジンの動力は「ここが稼働時には蒸気を受けるかも」と書かれているクランクで発電機を回していると思われます。油垂れは蒸気機関を起動すると室内が高温になるので、表面が汗をかくからでしょうか。

蒸気機関は大きいので、交換することを前提にぎ装されていないので、展示は建造時の原型を留めていると思いますが、写真の配電盤だけは陸用仕様のものに交換されているようです。

エンジンを起動すると機関室は半端ない暑さになるので、見学者を受け入れる環境ではありません。黒板の運転記録には日付があり、タンクの水量が書かれているので、一日に一度は水量を測って、時々、エンジンを起動していると思われます。エンジン起動時には見学者を断るのでしょう。

平衡度量器?と書かれているのはタンクの水量計ではないかと思います。

現在、米海軍では戦闘艦は軍人が運航していますが、戦闘艦が航海中に燃料や食料を供給する、直接戦闘に参加しない補給艦は、海軍と契約した民間人(たいてい海軍出身者)が運航します。

戦時標準船を沿岸警備隊が運航したのは似たような事情ではないかと思います。ドイツの潜水艦の攻撃を受ける可能性があるので、民間人に任せる訳には行かなかったでしょう。民間人なら不幸にして撃沈され、亡くなっても保険がおりません。

蛇足ですが「階段の幅が狭いので、体を横にして一段ずつ足を横にして降りて行かなくてはなりません」は誤りです。足は横にすると滑りやすいので、山登りでも階段の上り下りでもそうですが、滑りやすそうだと思ったら、足は決して横にせず、からだを前に向け、真っ直ぐ上り下りして下さい。かかとに重心を置くようにして慎重に降りれば滑りません。

ちょっと高等編になると、両足は上げてしまって、手すりで体操みたいにからだを支えながら滑り降りるのもありです。ただし、素手でやると手にやけどをするので手袋着用を忘れずに(笑)

上から見るだけでも圧倒され、心なしか重油の臭いがするような感じでありました。

蒸気エンジンが動いているところをぜひ見たいものです。戦艦ポチョムキンでエンジンが動いているシーンがありましたがあんな感じなのでしょうかね?あれも蒸気レシプロ機関だと思うんですが…

こういったエンジンが動いているシーンは好きですね。