さて、リバティ船「ジェレマイア・オブライエン」シリーズ続きです。

機関室を見学した後は甲板に参りましょう。

まずは甲板から見たアルカトラズ島。

画面の右下の海面に何か見えていますが、

これは海鳥が餌を求めて海面すれすれを飛んでいます。

右側に目を転じればベイブリッジが。

左手の白い部分が最近完成した部分だと思います。

マスト。

JOは第二次世界大戦中を通じ、7回の航海を行っています。

それはオーストラリア、インド、イングランド、北アイルランド

そして南米に至りました。

ノルマンディに参加した、というのは人員や物資を運んで

11回にわたりイギリス海峡を航海したことを指します。

他の物資輸送のための艦船を見たことがないわたしには

どこがどのように違うのかは全く分かりませんでした。

ただ、軍艦でないというのはこういうところにも現れています、

救命用のゴムボートが甲板のほぼど真ん中に設置されていました。

キャプスタンは当時からのものでしょう。

日本でも戦時標準船は完成までの時間短縮のために、

「ブロック工法」で造られていますが、リバティ船もまた

このブロック工法が採用されています。

従来のリベット打ちによる工法では、時間と、

なによりリベット工の熟練を要しましたが、この方法だと

溶接による接合なので、簡単でかつ誰にでもできます。

前々回、「ロージー・ザ・リベッター」がこの船を造った、

と入り口のパネルにわざわざ大書していたことをお話ししました。

「女性もまたこの造船に手を貸した」

というイメージだけのために引き合いに出したロージーですが、

そもそもブロック工法でもって造られているリバティ船には

リベッターのロージーは全くお呼びではなかったということになるのですが。

と思ったらリベットの跡発見。

ロージーさんはこういうところを担当したんですね。

船尾部分にも色々とものが迫っていて、

とても狭苦しい感じがします。

輪状のものが三つ(4つかな)床にはめ込まれていますが、

これも何をするものか見当もつきません。

ネットは博物館として航海されるようになってからつけられたものでしょう。

船尾に立って後ろを見た様子。

巨大な伝声管?と時鐘があります。

右上の草色の部分は、どうもツバメが巣を造った模様。

船首に立ち、左手を見やるとそこにはゴールデンゲートブリッジが。

艦首部分から完備に向かって立つとこんな感じ。

細い柱で支えられた一段上階のはしご段を

上で見学していた人が降りてきています。

上の一団が全員降りて来るのを待って、

わたしも上に上がってみることにします。

aft、というのは海事用語で「船尾近くの」という意味です。

どうもここの担当はマッカーフェルティさんというらしい。

彼が責任を持ってこの辺りの管理をしているようですが、

海自の艦船を見慣れた目には全てが随分雑然としていて

しかもまったく手入れが行き届いてないように見えます。

こればかりは海上自衛隊が特殊なのかもしれませんけど。

甲板から一段上がってみると、帆船のマストらしきものが見えました。

もう一段上の銃座のある階からみてようやくこれだけ見えました。

これは、1886年に造られた

横帆船Balclutha(バルクルーサ)

です。

バルクルーサは、1スコットランドのグラスゴーで建造され、

ウェールズやオーストラリアから石炭などを西海岸に供給し、

そのかわり輸出する小麦粉やワシントン産の材木などの運送を行いました。

来年はこれを見学して来ようかな。(見られるならですが)

ここには対空銃座が二つ備え付けられています。

襲って来る航空機に対抗するためです。

ここに上がったとき、一人で来ていたドイツ人らしい男性が

スマートフォンの写真を撮ってくれと頼んできました。

銃座と一緒に撮りたいのかと思ったら

そうではなく、アルカトラズを入れてくれと言います。

せっかくなので、男性とアルカトラズのこちら側に

銃を入れて撮って差し上げました。

この円形の三段の囲いはどんな意味があるのでしょうか。

照準を覗くとこんな感じ。

真ん中の十字に銃撃目標を捉えます。

一応艦首と艦尾に対空砲も持っています。

決して大きくありませんが、航空機には脅威となったかもしれません。

砲身の上部にはカモメが停まらないようにたくさんのトゲトゲが(笑)

この砲を使用する可能性などゼロのはずなのに、渾身の仕様です。

よっぽどここに鳥が停まられては困る事情でもあるんでしょうか。

旗旒信号の意味はもちろんわかりません。

バース信号なのかもしれないなと思ったり。

ゴムではない救命ボートはここに。

持ち運びできそうな小さな砲(に見えるもの)もあります。

これは

「ライル・ライン・ガン」

と称する船の装備で、武器ではなく、溺者やボートなどに向け、

ロープを遠くに飛ばす必要があるときに発射されます。

海軍軍人だったデイビッド・ライルが考案したため、

その名が冠されています。

昔は無かったと思いますが、今は至る所に

見学者が休憩したり、座って海を眺めるためのベンチが設えてあります。

そのうちの一つ、このベンチには、アメリカの公園でよく見るような

遺族の寄付による故人の名前が刻まれています。

「ドクター・ジョン・ウィンハム・ドスの想い出のために」

錨のマークが配されているところを見ると、ドクターは

この船でかつて船医を務めた人物なのに違いありません。

探照灯。

何か分かりませんが、全体的に張り巡らされたロープが

凄まじいですね。

ここは船のちょうど真ん中あたりです。

そして、船首付近の銃座。

ところで、この銃座の壁をご覧下さい。

この「形になってりゃいいんだよ!」と言いたげな投げやりな仕上げ。

これこそが短期間の工期でやっつけ建造された

リバティ船の本領発揮です。

銃座の壁など多少がたがたでも機能に関係ないのだから、

それより一秒でも早く仕上げることの方が問題だった、

という建造事情がこの辺りに表れています。

こちらの壁なんかもすごいですね。

ろくに隙間も埋まっておりません(笑)

先日「不沈艦沈没」で開戦に間に合わせるため、

合格台だけで平常時の10倍の魚雷の部分を

造ることを海軍から要求された民間工場の話をしましたが、

アメリカの国民も頑張っていたのです。

リバティ船の最短工期記録は、起工後わずか4日と15時間29分で進水、

というとんでもないものでした。

これはさすがに記録のための記録であったようですが、

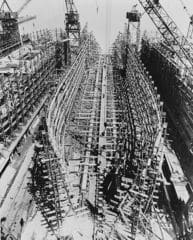

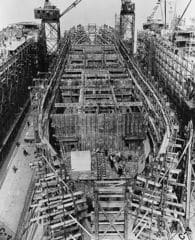

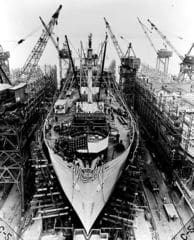

一般的なリバティ船の起工から進水までの写真が

英語のwikiにありましたので、お借りしてきました。 2日目

2日目 6日目

6日目 10日目

10日目 14日目

14日目 24日目。進水準備おk。

24日目。進水準備おk。

それこそ「夜業」どころか24時間態勢でないと無理だったでしょう。

アメリカ人のパワーというのはこういうところにあります。

たとえそれがやっつけすぎて突然まっ二つに割れるような

軀体だったとしても・・・。

もう一つの銃座からは銃がなくなっていました。

船首部分のマスト越しに向こうに見えるのは、

サンフランシスコの象徴的な建物であるコイトタワー。

観光船が近づいてきました。

おそらく、サンフランシスコ湾巡りの船でしょう。

パンパニトとJOについて説明し、

この後は帆船を紹介してゴールデンゲートブリッジの下を

くぐって来るのだと思われます。

船首の砲座銃座のある階からまっすぐ船尾を見た様子。

使われていない(もしかしたら使われたこともない?)

砲身は今やすっかりサビが回ってしまっています。

一番高い部分からサンフランシスコの街を臨む。

もう一度左側。

ベイブリッジでオークランドに渡る途中に見えている島は

トレジャーアイランド(宝島)という名前です。

ここは普通に人が住んでいるので、サンフランシスコに来るとき、

一瞬ですが住むことをかんがえたことがあります。

Googleが秘密のデータセンターをここに構築している、

という噂もありますが、どうなのでしょうか。

最上階から眺めた潜水艦パンパニト。

これがアメリカの船首旗?

赤いストライプが無く、星だけ。

この星は州の数(50)だけあるのかな。

メンテナンスの途中なのか、塗装前の部品が床に置かれ、

ぶら下げられて塗装されたものがそのまま乾かされています。

それにしても、アメリカの船っちゅーのは整理整頓がなっとらん(笑)

え?何度もしつこいって?

続く。

>この円形の三段の囲いはどんな意味があるのでしょうか。

高角で射撃する場合射手が下に移動する(そうでないとしゃがんで射撃するこになりませんか)、でいかがでしょう。

実際に見るとこの対空銃座、高さが中途半端なんですよ。

全く防御にしか目的を於いていないせいか、もしアメリカ人の男がこの前に立ったら、

かなり腰を屈めないと駄目なんじゃないかなと思われました。(座椅子もなかったし)

段差は、それなりに姿勢を取り易くするための工夫だといわれればそんな気もします。

しかし、リバティ船の建造は本当に早いんですね…粗製乱造とはいえ恐ろしい…

向こうの帆船は気になりましたね。リバティ船より帆船の方がずっとロマンがありそうですし、機会があったら私も見学したいですね。

船尾の丸枠には、爆雷を置いたのではないかと思います。日本で戦時輸送に徴用された商船はあの場所に爆雷を置いていたようです。

機銃ですが、米海軍標準の対空機銃だったスイス製エリコン20ミリ機銃です。この機銃は、第二次世界大戦では日本、アメリカ、イギリスで採用されています。敵味方で同じ機銃を使っていたなんて面白いですよね。

アメリカ、イギリスは艦艇で対空用として使いましたが、日本はエリコン社からライセンスを買って国産化し、ゼロ戦の99式20ミリ機銃として採用しています。

ライセンス国産は国産品の範疇ですが、オリジナルの設計はスイスなので、ゼロ戦は純国産かと言われると、すっきりそうです!とは言い難い搭載品もあったということです。

この機銃は完成度が高く、今でも使っている国があります。また、エリコン製機銃は戦後も、陸上自衛隊では採用されていて、りっくんランドや総合火力演習に登場した87式自走高射機関砲の35ミリ機関砲はエリコン製(日本でライセンス国産)です。

銃座の三段の足場は展示するようになってから作られたのではないかと思います。スピード建造が命だったリバティ船であんなに凝った足場を付けるとは考えにくいです。

細かいことですが、写真のような人が直接銃を持ち操作するタイプで座椅子に座ると銃の方向操作に支障があるので(速い航空機相手なら尚更)座椅子は使わないと思います。

つまり座椅子に座って操作するタイプは銃に直接触らず、銃座全体が回転し、上下動も遠隔で別に行うように思います。

旧海軍では25ミリ機銃が艦艇の標準対空機銃でしたが、単装は人が支えるタイプで、連装、三連装は電動タイプです。

映画「男たちの大和」で主人公が着いているのが三連装タイプです。台長、射手(旋回手、ふ仰手)、弾薬手(弾薬を補充する人。三名)で中村獅童が台長で、松山ケンイチが弾薬手だったと思います。

リバティ船の5インチ砲は重いので単装ですが、電動タイプです。写真をよく見れば旋回手、ふ仰手の椅子が見えます。

連装?で唯一、一人で操作するのは、海保の巡視船や海自の掃海艇にある20ミリ機銃です。戦闘機のバルカン砲を船の甲板に据え付けたもので、台長(目標を指示するだけで機銃は操作しない)と射手で操作します。海猿(テレビ版)で不審船の銃撃を受けた際に反撃するシーンで見られます。

銃座の三段の足場はすごく不自然な構造と思いつつ先にコメントしましたが、展示してから作ったという発想は全く浮かびませんでした。そうかもしれませんね。

ところで、この程度の機銃、恐らく時速数百キロで飛来するであろう航空機にどれだけ有効か極めて疑問に思います。まあ、無いよりはマシで、船の乗組員には気休めになるかもしれませんが。

男たちの大和の機銃操作の様子は良く覚えています。機銃ごとに指揮していて、いくつかの機銃が同じ航空機を狙ったりしないだろうかとか、この操作で航空機を追いかけられるわけがないとか、装備している全高角砲や機銃を撃ちまくっているときの砲音を、富士総火演などでの轟音から想像したらどれほどの音が発生していたのかと思ったものでした。

それに多数の敵航空機のエンジン音、爆弾の爆発音なども加わったはずですから想像できない大きな音

だったと思います。

書きながら思うのですが、誰かこういった時の音の大きさを調査した、などということは、無いでしょうね。

というより、ずっと「方位変わらず距離近付く」ように飛んで来るには、パイロット側が相当に豪胆でなければいけません。そのため、守備側の艦艇がずっと機銃を撃ち続けることによって、飛行機の攻撃をかわせるという効果もあります。

おっしゃる通り、複数の機銃が一つの飛行機を狙わないかという問題はあります。そのため、大和始め多くの戦艦や巡洋艦には艦橋上の最上甲板に防空指揮所という場所があって、そこには機銃や高角砲の砲台数にあった観測員がおり、自分の担当の砲台にどの飛行機を狙えと指示していたようです。

米海軍はその点、全く革新的で、CIC(戦闘指揮所)と呼ばれる場所で作図をし、自艦内どころか艦隊全部にどの敵機にどの船が対処するかまで割当を行っていました。これは日本軍に比べてレーダー技術が進んでおり、日本軍が目視で敵機を捜索していたところ、米軍はレーダーでかなりな遠距離で発見出来、艦隊内の他の船に目標割当出来る余裕があったためです。

これが進化したのが、ソフト的にはデータリンクで、ハード的にはイージス艦です。太平洋戦争で特攻がなかったら、この二つは出来なかったかもしれません。