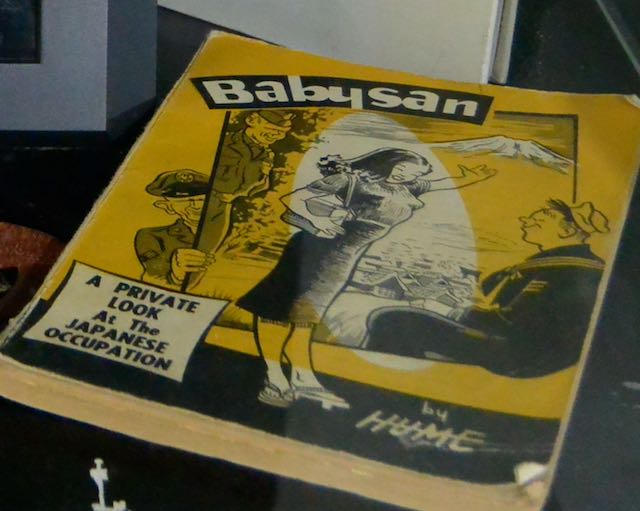

「ホーネット博物館」の空母「フィリピン・シー」のコーナーに

展示されていた謎の本です。

「個人的な目で見た日本占領」

とあり、ナイスバディの下駄を履いた日本娘が、にこやかに

アメリカ兵の前で手をあげて、あたかも、

「私たちの国、日本へようこそ!」

と歓迎しているようです。

この「BABY SAN」という題名を手掛かりに調べてみたところ、

こんなことがわかりました。

作者はビル・ヒューム。

1942年から1945年まで海軍におり、結婚で一旦退役しましたが、

1951年に占領軍の下士官として占領下の日本に滞在しています。

彼の駐留していたのは、横須賀の追浜で、彼はここで進駐軍のための

機関誌「OPPAMAN」の編集長として活動をしていたと言います。

そのときに見たもの、アメリカ海軍軍人が、駐留していた日本の

異文化に触れて受けたカルチャーショックなどを、ヒュームは

「BABY SAN」(ベイビーさん)

という日本女性のキャラクターを創造し、最初のうちは

追浜の米軍基地の掲示板に発表するピンナップ画として発表していました。

最初、米海軍の120航空隊の水兵たちの人気を博し、そのうちそれが

「ネイビータイムズ」に取り上げられてアメリカ本土でも有名になったので、

ヒュームは帰国して4冊の「Babysan」を出版しました。

(Babysan's World, Anchors are heavy, When we get back from Japan)

このピンナップガール「ベビさん」は、漫画家としてのヒュームの足がかりになり、

彼を有名にし、これが代表作ともなっています。

それでは、「ベビサン」をちょっと覗いてみることにしましょう。

「ベイビーサンはクリエイトされた存在ではない。

どのエピソードも、あのとき富士山の国でアメリカ男たちが経験した

大なり小なり本当のことに基づいている。」

とヒュームは言っています。

「日本の女の子ってこんなのだと思ってた?」

このカートゥーンには、踊るベビさんをみながら、水兵がうっとりと、

「国にいる彼女とそっくりなんだよなあ」

と呟くというものもあります。

占領国に進駐するかつての敵国軍人として日本にいるアメリカ軍人たちですが、

どこにいっても若い男が考えることはただ一つ。

問題は、たいていの軍人は結婚していて、日本娘との恋愛を

決してそういう前提で考えていなかった、ということです。

つまり、彼らが知り合い、ましてや恋に落ちることのできる相手は、

当然ながら当時の言葉で言うところの「パンパン」ということになります。

そう、つまりベビさんは・・・・・

「なんでいっつもキャンディなの?なぜオカネ持ってきてくれないの?」

アメリカ男にすれば疑似恋愛のつもりでも、ベビさんにとっては

「仕事」なのですから、当然ですね。

「日本の女の子はアメリカの女の子と違うっていうの?」

うーん、水兵さん、ベビさんにメロメロですが、随分貢がされた模様。

「アメリカに連れてってくれるなら、全部の州に連れてって”ネ”?」

ベビさんはよく疑問形の後ろに「ne?」をつけます。

日本語の「ね?」が英語でもでてしまうようです。

彼女はモテモテなので、すべての州に付き合った男がいるんですね。

中には「Ohno」という日系アメリカ人もいるようです。

「ジョーさん!今夜は勤務だって言ってたと思うけど?」

ベビさんの勘違い?それともジョーがディックと「交代」したのかな?

「今日、故郷に帰らないといけないの。母が病気で」

ダブルブッキングもの、もう一つ。

しれっとお母さんを病気にしていますが、男物の大きな靴が玄関に。

彼女も口ではこういっているけど、ばれても平気って感じですね。

戦後、敗戦でショボーンとしてしまった男たちに比べ、ある種の女たちは

たくましく、進駐軍が来るなり、彼らのニーズに応えてたちまち

「日本の恋人」になる代わりに・・世間からは眉をひそめられる存在となります。

「母の写真、弟の写真、妹の・・・お給料日には仕送りをしなきゃ!」

問題は「誰のお給料日」のことなのかってことなんですが。

この絵の左側に付けられたキャプションによると、大抵のベビさんは

働き手のいない家族を一人で養っていて、稼いだオカネを仕送りしていました。

まあそうですね。

家族の誰かが働いて、皆が食べていけるのなら、外人男相手の

「パンパン」になど誰が好き好んで身を落としたでしょうか。

当時の貧しい女性が家族を養って生きていこうと思ったら、

そして少しでも楽をしようと思ったら、この選択もやむなしだったということです。

現在お隣の国の人権団体とやらが言い張るように、

無理やり連行されてではなく、あくまで彼女たちが選んだ道ではありましたが。

そして、かつての敵国だった国の男たちにとっては、彼女らがこの日本で知る

唯一の、「生きた日本女性」であり、その付き合いが日本文化を知る

機会の一つであり、ギブアンドテイクの世界で彼らはそれを楽しんだのです。

「だっておかしらがないと縁起が悪いでしょ?」

カルチャーギャップもところどころでネタにされています。

「(靴を玄関に置いておいても)誰もそんなもの取らないわよ?」とか。

「ノーノー、ベビさん、FULL ルテナントって言ったんだよ、FOOLじゃなくて」

彼女の「恋人」はセイラーだけでなく、もちろんヤングオフィサーもいました。

「Full Lieutenant」というのは公式の階級呼称ではなく、海軍全体で

少尉(Ensign)、中尉( Lieutenant Junior Grade)と大尉(Lieutenant)

の違いをはっきりさせるときに使います。

O-1 Ensign

O-2 LTJG Lieutenant Junior Grade

O-3 LTLieutenant ( Full Lieutenant)

ということなので、「役満中尉」ってことだと思います。(適当)

ビル・ヒュームは幾つかの「日本占領もの」を書きましたが、彼は

一度として日本男性を描くことはなかったそうです。

彼が日本を見る目は、ベビさんというキャラクタライズされた日本女性を

通してだけで、それは「狭い世界の狭い視点」からの日本にすぎません。

しかもベビさんは当時ですら非常に特殊に類する女性だったのですから、

本人が気づかずとも、そこに偏見が満ちているのはごく自然のことです。

Anything but political, the comic plays on misunderstanding and sexuality.

(政治的でないのはもちろん、それは偏見とセクシュアリティに満ちている)wiki

有吉佐和子の「非色」という小説をお読みになったことがあるでしょうか。

進駐軍の兵士として日本に駐留していた黒人のトムと結婚した笑子。

彼女はベビさんのような種類の女ではなく、職を求めてPXで働いていた

「カタギの女」です。

彼らは結婚し、アメリカに渡るのですが、そこで彼女は日本にいるときに

潤沢に物を買い与えてくれた夫が、アメリカに帰ったら「貧しい非差別人種」

であることの現実を思い知ります。

日本にいるあいだは、黒人兵にとってそこは「自分より下の人種がいる天国」で、

とにもかくにも色の黒くない肌の子供を産んでくれる日本女性は、まるで

自分の地位を上げてくれ、アメリカでは最下層の自分をも頼りにしてくれる

天使のような存在であった、ということが描かれていました。

主人公、笑子のような女性を「戦争花嫁」(War bride )といいます。

終戦直後のアメリカでは、法の下で有色人種に対する差別が保証されており、

アメリカ軍では異人種間の結婚は禁止されていました。

アメリカ軍人が、被占領国民でかつ黄色人種である日本人女性に産ませた子供を

認知する義務はなく、そもそもまだまだ排日移民法がアメリカでは生きていたため、

日本人妻子のアメリカ入国は不可能だったのです。

これはどういうことかというと、日本で女性とどうにかなって、日本で一緒に住み、

子供までなしても、任務の期間が切れて帰国したらあとは音信不通、

残された女性と肌の色の周りと違う子供は路頭に迷う、という例が多々あったのです。

1946年6月29日、アメリカ軍は「GIフィアンセ法」を制定し、

日本人女性とアメリカ軍兵士・軍属との結婚が可能になり、

1950年、GIフィアンセ法が改正され、アメリカ軍兵士の妻子が

人数制限なしに、アメリカに入国可能ということになりました。

「非色」のトムと笑子は、1950年以降に結婚したということになります。

戦争花嫁、というwikiページをみていただけるとわかるのですが、

戦争が起きると、進駐した外国人兵士と現地の女性が、戦後結婚し、

男性の国に共に移住する、という例はどんな戦争にも一定数あります。

戦争花嫁

あきらかに宗教などの障害の大きいとおもわれるアメリカ軍兵士と

イラク女性のあいだにもあったのですから、占領時代に日本女性と

恋に落ち、アメリカに連れて帰った例はいうまでもなく多数ありました。

ある統計では、第二次世界大戦後、アメリカ軍兵士が世界中の戦地から

連れて帰ってきた戦争花嫁は30万人だとされています。

この中には、日米のように敵国同士であった国ではなく、米英のような

同盟国同士の婚姻例も含まれています。

しかし、結婚してアメリカに渡米することのできた笑子のような例は

まだしも(あとのことはともかく)ましで、やはり中には

「現地妻」「占領地の恥はかき捨て」というけしからん輩もいて、

(そもそもアメリカでは妻帯者だったりするわけですから)

従ってあちらこちらに「マダム・バタフライ」を生むことになりました。

この漫画の「ベビさん」は、ともかくも今日明日食べていくために

アメリカ男たちを手玉に取っているだけのように見えますが、

そんな商売をしていても、どこかで自分が虜にした男は、いつか

必ず自分をアメリカに連れて行ってくれる、と信じている風でもあります。

これが「BABYSAN」のラストシーンです。

思いっきりそれらしく訳してみたかったのですが、ここは

「He wonders」のリフレインの雰囲気を壊したくなかったので

皆様の読解力にお任せすることにしました。

かつての恋人を乗せた船に手を振りながら、埠頭を歩いてくる

かっこいいセイラーに早速目を奪われているベビさん(笑)

「ベビさん」シリーズは、進駐軍の兵士たちに大人気であり、まるで

ガイドブックのように進駐を控えた兵士が日本に赴任する前に読む、

という活用のされ方をしていたようです。

彼らはベビさんが特殊な女性であることを知ってかしらずか、

こんな女の子に会えるとワクワクしながら日本にやってきたフシもあります。

美人で、奔放で、エキゾチックで、なんといっても男に都合のいいことに

彼女は決して男に金と情熱以外のものを要求しません。

短期間異次元ワールドに旅行するつもりの男にとって、理想的な恋人といえます。

そして、作者は

Babysan disarmed the sailors and soldiers with her beauty

and ability to adopt new things

(ベビさんは彼女の美しさと新しいことに適応するその能力etc.で、

水兵やソルジャーを武装解除した)

という「平和的効果」は「 it is highly respected.」(高く尊敬されている)とします。

そして、

These were combined with some of charming things in Japan

including the most charming thing to the United States servicemen

according to Hume, the Japanese girl.

(日本にある幾つかの魅力の中で、ヒュームによれば、

アメリカ合衆国軍人にとって最もチャーミングなものは日本女性)

という賞賛を与えてはいるのですが、残念ながらその評価は非常に

偏った、本人にも気づかない蔑視に満ちたものだと言わざるを得ません。

ヒュームは、「BABYSAN」の序文で、こんなことを書いています。

「この本をフジサンの国を訪れたすべてのアメリカ人に捧ぐ

そして、占領時代、いかに占領されていたかを、

日本人から学ぶことになるかもしれない者たちにも」

「ベビさん」は「ベティ・ブープ」のようなキャラクタライズされた

いわゆるセックスシンボルであり、アメリカ男の「ジャパニーズガール」

に対する甚だ調子のいい妄想を掻き立てるための架空の存在にすぎず、

作者のヒュームは、少なくとも誰か特定の日本女性に対し、

このキャラクターを重ね合わせることはなかったと見えて、

この言葉の中には日本女性への賛辞や感謝は全くありません。

「BABYSAN 」の本は当初日本で印刷されたらしく、冒頭の本も

裏表紙には日本円で値段 (¥300 or 85$)とあります。

しかし日本の社会で、この本ならびに「ベビさん」のキャラクターが、

何かの話題になったり、有名になったりすることがなかったのは、

日本人にとって「ベビさん」は、敗戦を象徴する苦々しい存在だったことと、

当時のすべての日本人、特に男性が、大なり小なり「ベビさん」的なものに対して

抱いていた嫌悪と怨嗟のせいだと思われます。

アメリカ西海岸最大の軍港サンディエゴには、ご夫人方で結成された神奈川県人会(横須賀で知り合った?)と長崎県人会(佐世保で知り合った?)があります。

海上自衛隊がサンディエゴに入ると必ずレセプションにはご招待します。ご夫人方も日米同盟の根幹を担っています。

我が叔母を呼ぶのに正しいかどうかよくわかりませんが・・・

叔母はやはり、立川のPXで働いていてエアフォースのフライトエンジニアと結婚しました。

すでに1960年代末のことであり、戦争花嫁と呼ぶには時代が過ぎているかもしれません。

働き者で妻に優しい叔父は叔母に苦労もかけることもなく、またイギリス系白人であったこともあり、様々な面で叔母は恵まれています。

しかし、もっと年上の終戦直後に結婚、渡米した人の中には苦労した人も多かったようです。

学生時代によく遊びに行っていた私は、叔母の知り合いたちにも可愛がってもらいました。

今では皆かなりの高齢になり、異国の地で人生の幕を閉じる人が多くなってきました。

戦争に翻弄され、激動の戦後を生き抜き、異国で苦労を重ねた彼女たちの人生が少しでも楽しい思い出が多くあらんことを祈らずにはおれません。

M16の説明書も漫画のようになっているという話を聞きましたが、ベトナム戦争以前からこのように漫画で解説する本というのは存在していたんですね。ちなみにベトナム戦争時のM16の解説漫画の女性はベトナム系で描かれていたようです。

漫画で解説するのは長ったらしい文で解説されると読みたくなくなるからですかね。そして字を読めない兵隊も少なからずいたようで…

ベビさんが語尾に、ne?をつけるようですが、アニメの艦隊これくしょんで「~ぽい」と語尾に付けるキャラがいるのですがそのセリフを英訳する際、訳せないからか「~poi」とそのまま訳されたようです。外国人は妙に気に入ったのかオンラインゲームで語尾にpoiと付ける人が沢山出たそうです。あまり関係ないお話ですが。

サンディエゴに神奈川と長崎県人会が!

それぞれの基地で米海軍軍人と知り合い、その後アメリカに渡った人たちが

一定数いたということですね。

海上自衛隊は海軍の昔から遠洋航海のたびに現地の日本人会、とくに婦人会には

歓迎行事を行ってもらっていたようですから、その名残で今でも

現地の日本人との繋がりを大切にしているのでしょうね。

ハーロック三世さん

叔母さまが米軍の方と、というお話は前にもお聞きしておりましたが、

そのころのことだったのですか。

「戦争花嫁」の定義は

「戦時中に兵士と駐在先の住民の間で行われた結婚に言及する際に使われる言葉で、

通常、兵士と結婚した相手のこと」だそうで、日本の場合はGHQ時代も含めます。

本文中に貼ったwikiの記述によると、ドイツ女性とアメリカ兵士の婚姻が最も多く、

同盟国イギリスの場合は戦時中の1942年から1952年までの間に

なんと10万人が「War Bride 」として国を去ったそうです。

戦場を舞台に、敵国の兵士と現地の女性が恋に落ちる、というのは

とくに「コンバット」などのアメリカのドラマではよく描かれる題材で、

それだけ実際にもよくあった(あるいは願望的に語られていた)ことなのでしょう。

出会いの数だけカップルの形もあるわけですが、

ハーロック三世さんの叔母さまのように、本国でもおそらく結婚相手には事欠かない

英系の空軍エンジニア、しかも誠実で国に連れて帰った後も妻に苦労させない、

というような男性と結ばれた女性はおっしゃるように大変幸運だったと思います。

(まあ、同国人との結婚についても全く同じことがいえるわけですが)

この「ベビさん」のような女たちは、そういう状況に咲いた徒花のようなものです。

彼女たちには「結婚して本国に」というチャンスはまずなく、本人たちも

そうと割り切ってたくましく戦後の混乱期を生きていたんだなと思えます。

戦時中ドイツの占領下でドイツ兵と懇ろになった娘たちは、戦後民衆の糾弾を受け、

人前で坊主刈りにされて辱めを受けたものですが、「敵国の男に貞操を許す」

というのは、とくに自国の男たちからの激しい憎悪にさらされるものです。

比較的穏健な日本人であっても、「ベビさん」たちもまた民衆の悪意にさらされ、

辛い戦後を過ごしたのだろうなと思わずにはいられません。

佳太郎さん

「アンダーグラウンドガイド」みたいなものだったんでしょうね。

今なら週刊誌が「小紙記者潜入によるレポート」とやるような感じです。

「poi」・・・。

そういえば、「ディスピカブル・ミー」、日本題「怪盗グルーの月泥棒」

に出てくる謎の生物ミニオンは語尾に「ぽい」つけたりしてます。

あの言語は世界中の言葉からエレメンツを抜き出して制作しているようですが、

時々日本語らしいのも聞こえてきます。

「ぽい」もその一環かもしれませんね。