今日は「コンスティチューション」の船員生活についてです。

二階に上がると、「コンスティチューション」についてのいろいろを

学びましょう、という士官がお出迎えしてくれます。

「ここは1812年、コンスティチューションの世界です。

水兵になって国を守るために船に乗るチャンスですよ」

とまあ、やってくる客を水兵にリクルートしているわけですね。

ここではどんな船内生活が行われていたかを知ることができます。

チェストの中には「コンスティチューション」船員の荷物が収められています。

こちら実際に現在の「コンスティチューション」に積んであるチェスト。

わかりませんが、乗組員の貴重品かなんかが入っているのでしょうか。

ところでイギリス海軍といえば無敵艦隊に勝利後、

世界最強の海軍としてもうブイブイ言わせて来続けたわけで、

イメージは決して悪くないわけですが、(英国そのものがそうですね)

実態はえらいブラック組織でもありました。

なんと、軍艦に乗せる水兵を港で男を拉致して調達していたというのです。

ときとして港の入り口に軍艦が隠れていて、商船が入港してくると

襲って船員を強制拉致していたと言うんですから、こりゃ酷い。

抵抗する商船との間に戦闘行為が起こることすらあったそうです。

男手を取られた彼の家族もそうなると悲惨な道を辿りました。

給料は出ますがが安くて家族を養うどころではなく、そうなると家族は

犯罪でもなんでもして生きていかなければなりませんでした。

当時はいわゆる「新造艦ラッシュ」でどんどん船を作っていたため、

それに見合うだけの頭数をそろえるのは志願者だけでは無理だったのですが、

だからってねえ・・・。

それではアメリカではどうだったかというと、

長い間の緊張のあと、この船の栄えあるクルーに自分が加えられ、

我が国の船、しかもすでに大変な権威のある船を守ることが

できるのだと思うと、まるで奴隷生活から解き放たれた気がした。

(パードン・モーヴェイ・ウィップル 1813年)

まあこの1813年というのは、米英戦争で「コンスティチューション」が

HMS「ゲリエール」と戦い、これに勝利を収めて

その「オールド・アイアンサイズ」ぶりを称えられた次の年ですから、

これはアメリカ人にとっては願ってもない名誉ということだったのでしょう。

うがった見方をすれば、こういう水兵のいる船と、拉致されてきて仕方なく

そこにいる水兵の船とでは、戦いの結果も自ずと決まってくる気もしますね。

さて、そうやって栄光の「コンスティチューション」の乗員になれる、

ということが決まってから娑婆に別れを告げるわけですが、

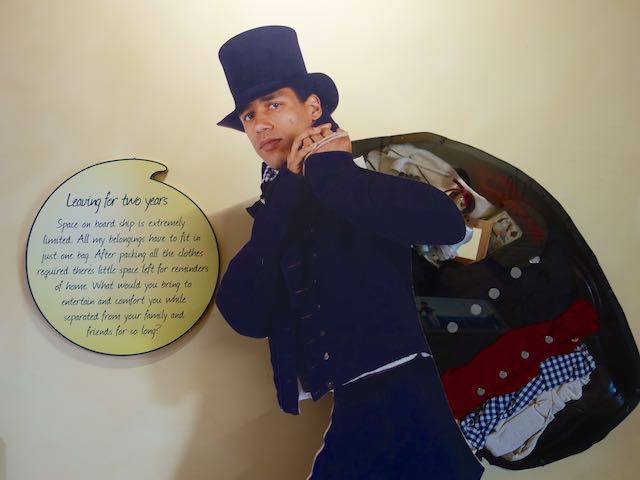

二年間のお別れ

船の上というのは極限の狭さなんだ。

持ち込める手荷物はこのバッグひとつだけさ。

着るものを詰めたら、故郷を偲ぶものを入れる場所なんてほとんどない。

長い間家族や友人と別れて暮らすのに慰めになるものって、

何を持っていったらいいのかな?

彼のバッグの中にはパイプとトランプも見えています。

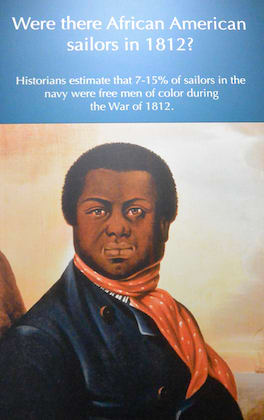

1812年、アフリカ系の水兵はいたのでしょうか?

それがいたんですよ。

「歴史家によると、船員の7〜12%が”色的にフリー”だった」

ってことなので(笑)黒人もいたということのようです。

しかも、船の上では彼らは取り立てて差別されることもなく、

同じところに寝起きし、白人のカウンターパートとして勤務していました。

ここの解説にも、

「海の上の仕事は、おそらく当時のアメリカで唯一、黒人に対しても

そのキャリアが尊重され、同等に給料も払われた仕事だった」

とあります。

この理由は明瞭で、沖にでれば完全に孤立する船という組織の中で

そういう人種によるヒエラルキーを作ることは、対立を生み、

最悪の場合反乱・謀反といった事態につながることが予想されたからです。

ここで予想されるのは白人船員たちの「不満」が出ることですが、

万が一それが事件化したとしても、せいぜい起こり得るのは下へのリンチで、

特権階級である士官への造反につながりにくかったからに違いありません。

一貫して海軍でのアフリカ系アメリカ人の扱いが他と比べて公平だったのも、

遡ってみればこのころからの伝統だったということができましょう。

天測儀と望遠鏡、そして・・・聖書?

左の士官はこれを用いて天測を行っています。

”数学が好きでよかった!”

僕が艦上で学ぶことはコンスティチューションの艦位を

調べることになるだろう。

しかし全く陸地が見えない状態でどうやってそれを知るのかな?

そう、毎日正午にミシップマンはこのセクスタント(六分儀)で

太陽の位置が水平線からどのくらいあるか調べるんだ。

そのあと、計算台でその数字から現在位を割り出すのさ。

これを行うとき、いつも期待することがある。

水平線上にテレスコープで敵の帆を見つけて、栄光の頂点を極めることさ!

六分儀はゲドニー・キングとその息子によって発明されました。

そして右のイケメンのミシップマンが何を言っているかというと・・・

”他より一段上さ!” A CUT ABOVE REST

「僕の軍服は最新の規定にしたがってカットされたもので、

仕立て屋によってぴったりに作られているんだ。

士官候補生としての新しい生活における最初の贅沢さ。

どう贅沢って、何しろ給料の5ヶ月分だからね!」

ちなみに「a cut above rest」(他より優れている)の「カット」と

洋服の仕立ての「カット」をかけているんですね。誰うま。

船の中ではこんなところで寝ていましたの巻。

高さが三様ですが、これは実際にここで寝心地を試すために

小さい子供でも一人で上がることができるようになっているのです。

「あなたが1812年の水兵でなかったら、ここで4時間以上寝られますか?」

などという挑発的な文句が書いてあります。

試しませんでしたが、よっぽどひどい寝心地なのでしょう。

でも帝国海軍の水兵さんたちは普通にハンモックで寝てましたが。

こちら基本ブラック職場だったイギリス軍の水兵さん。

「ハンモックで寝られるか?

俺たちみたいな水兵はハンモックで寝るんだ。

暗くて激混みで狭く、時々潮を被るような場所に

互い違いに床を吊るしてね。

睡眠時間は4時間で、万が一寝過ごしたらハンモックのロープを

いきなり外されて叩き起こされるんだ」

それはひどい・・・。

やっぱりイギリス海軍の方が待遇悪いみたいです。

それにしてもハンモックって劣悪な待遇の象徴みたいに言われてますが、

帝国海軍の水兵さんたちは(略)

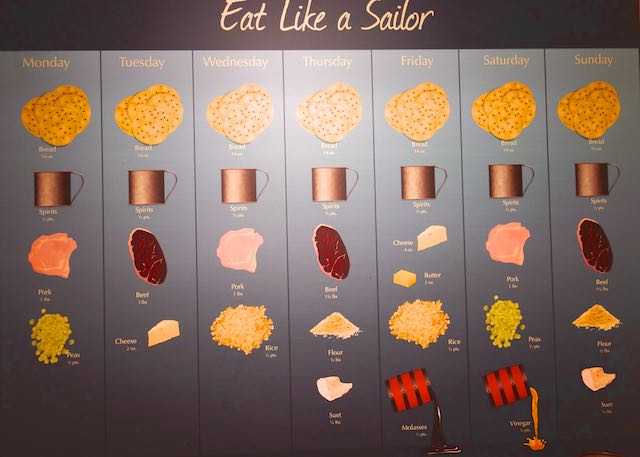

さて、続いては食生活。

ここには食べ物の模型をてにとって、1日の食事を

再現する学習をすることができます。

こちらを参考にね。

月 パン400g 酒半パイント 肉450g 豆半パイント

週一回モラセス(甘味)酢、チーズ、バター。

単位が1日、というところに注目してください。

しかし、冷蔵庫のない時代、どうやって食べ物を保存していたのでしょう。

十分過酷と思われるアメリカ海軍の食事ですが、それでは

イギリス海軍ではどうだったかというと、 主食はカンパンと塩漬けの肉と

チーズといった風でこのあたりはアメリカ海軍と同じです。

木の船なので船底はいつも湿気の多い状態ゆえ、食べ物にはすぐに

コクゾウムシが涌いてしまい、食べ物に付きました。

大量のコクゾウムシが立てる音はいつも聞こえており、

カンパンは虫だらけですぐにボロボロに崩れてしまいます。

腐らないように大量の塩につけておいた肉もすぐにウジが湧きました。

肉の代わりに生魚を置いておき、そちらにウジがたかったら肉を出す、

という方法で少しでも防ごうとしましたがあまり効果はありませんでした。

また湿気のこもった船倉ではチーズもすぐに腐ってウジが湧きます。

たくさんの蛆が涌くと、まるでチーズに足が生えて

浮き上がって動いているように見えたといわれています。

(しかもそれを食べるんだ・・・・)

しかしこんな食生活であっても水兵のなり手はある程度いました。

足りない分はさらってきましたが、全部が全部というわけではなかったのです。

質はともかく、まだまだ量的にたくさん食べることができたからです。

えー、今まで話してきたのはイギリス海軍での食事事情ですが、おそらく

アメリカだって冷蔵庫があったわけではないから、きっと

これと大差なかったと思うんですよ。

水兵の身分は肌の色を問わず公平であったわけですが、

そのかわり、水兵と士官たちの身分には天と地くらいの違いがありました。

このあたりも海軍での士官とその他の身分の違いに受け継がれているようですね。

で、これが士官室での食事を再現したもの。

まあはっきりいって大したものを食べていないのは今と一緒ですが(笑)

テーブルにシルバーを並べ、ワインとともに食事をするという具合に、

やはり水兵とは全く違う待遇だったわけです。

さて、これが実際の「コンスティチューション」の士官が食事をした場所。

まるで民家のダイニングテーブルですが

後になってから備えられたもので当時のではありません。

一人分のベッドがありました。

艦尾のこの部屋はおそらく艦長の寝室だったのでしょう。

昔はろうそく立てだったに違いないランプ。

壁に掛けてあるのも天測儀・・・・・・?

さて、ここでとっておきの情報を。

コンスティチューション博物館の洗面所にいったところ、壁にこのような

蘊蓄話が貼ってありました。

コンスティチューションでトイレはどうしていたのか?

構造上海にすることなど不可能だし・・・・と思っていたら、

やはり専用のスペースが艦首部分に置かれていたようです。

この部分だとまっすぐ下が海なので、落下させられたんですね。

現在でも海軍ではbathroomのことを"head"と称しますが、

むかしここにあったことが由来です。

この絵の下にはこんなことが書いてありました。

「考えてみてください。

座った時に下から飛沫がこないなんて。

ここが博物館でよかったって思いませんか?」

ええ思いますとも。

博物館は観覧料無料ですが、入り口に人がいて、

寄付金を払わねば入りにくい空気を色濃く作り出しております。

そこで皆、いくつもあるアクリルの募金箱に10ドルくらいを入れるのですが、

その下に犬がいるのにわたしは最初に気づきました。

と思ったら二階にもいたよ。(床には犬の足跡付き)

マークによるとこれはイギリス海軍のの犬。

「ドッグワッチといっても僕を見ていることじゃないよ。

海軍で16時から20時までのあいだの見張りのことなんだ。

この時間は二つに分けられ(ツーハーフワッチ)、

「ファーストドッグ」は16:00〜18:00、

「ラストドッグ」は18:00〜20:00。

これらの時間は通常の見張り時間の半分なんだ。

この変則シフトが存在する理由は、順番に見張りをローテーションするときに

ここを二つに分けることでシフトが奇数になるからと言われています。

また、どちらのシフトの者も、食事を夕方に食べることができます、

また、わんちゃんこうも言ってますよ。

「僕はみながこの勤務を気に入ってるってこと知ってるよ。

なぜならこれで毎日同じ時間に見張りすることを避けられるから」

むむう、この犬・・・・・何者。

続く。

艦毎に若手の海尉に率いられた部隊が、飲み屋や娼婦館を急襲して、使えそうな若者を強制的(こん棒で殴って気絶させたり)に艦に連れ帰っていました。

イギリスはフランス、スペインとの戦いのため大艦隊を擁していましたが、休戦になると大多数の艦は港で係留され、士官は半給与となり待命、下士官以下は解雇、戦争になればまた集めるの繰り返しでした。

また戦死の補充も艦毎であり、マストから落下、病死も多く、海戦で木片での負傷が多く壊疽で死亡や手足が無くなる等、補充は必要な事でした。

索具の扱い、展帆、縮帆、大砲の弾込突出(先込のため撃ったら引っ込めて内部清掃、火薬入れ、弾込、砲門から突き出す)等人力であり、規定の人員が居ないと航海もままなりません。

ただイギリス東インド会社は勅任会社であり、この会社の船の船員は拉致してはいけない事となっていましたが時々拉致があったようです。

全くの素人とプロの違いもあり、欲しい人材でもあったようです。(東インド会社の船は武装もしていましたので、大砲の取り扱いも出来ました)

艦内の秩序は艦長絶対であり、処罰も艦長によって決められ、鞭打ち刑を総員の前で実施されました。

アメリカは独立のためでありこの辺が考え、使命、やる気の違いではないでしょうか?

前にコメントした事がありますが、イギリスの海洋小説は著者が良くこの時代を調べ、結構史実を織り交ぜて面白く、記述しており、海のロマンともなっており、楽しませてもらった記憶があります。

健康な人ならそれ程苦痛ではないのですが、腰痛持ちにはちょっとマットがへこむだけでも苦痛で眠れないので、多くの人が薄い鉄板を持ち込んでキャンバスがへこまないようにしていました。ハンモックのへこみ具合だと腰痛持ちには地獄だと思います(汗)

「かが」就役と同時に除籍となる「くらま」(しらね型。昭和50年代の建造)はまだまだ大変でした。カッコよくて人気ですが、70人の大部屋居住区に電気のコンセントが二つしかなく、アイロンや電気カミソリの充電は大変でした。

その次に建造された「はつゆき」型からはへこまないベッドで、居住区にはサロン(テーブルにソファやテレビがあってくつろげる。寝室とは別区画)も出来、大部屋はなくなり、かなり改善されました。帆船時代からみたら、士官並みかもしれません。

ひええー、専門の拉致部隊まであったんですか。人権もへったくれもありませんね。

それに戦争が終わるたびにそんな扱いをしていたのでは士気も上がらないし、

さらに海軍に志望して入ろうという人間も無くなってしまいます。

イギリス海軍が新興国のアメリカに抜かれることになった原因の一つに

人を人とも思わずその結果忠誠心をも失わせる扱いがあったのでは?と思いました。

unknownさん

ハンモックって何が大変ってそういうことなんですね。

凹まないベッドというのはそれだけで天国だったんだ・・・・

奴隷並みだと言われた帝国海軍のハンモックも、使うのは若い水兵が中心だったので

なんとかなっていたという気がします。

その点叩き上げの下士官が艦内ではハンモックというのが一番気の毒。

艦内の居住性って、「あすか」見学の時に艦長がおっしゃっていましたが

「海自への志願を少しでも増やすため」という理由で向上して来たという歴史があり

最近ではついに女性も居住できるくらいになって来たということみたいですね。

人が足りないからといって、嫌がる人をさらってくるわけにいきませんから。

ただ士官は貴族の子弟が伝手を頼って、海軍省のお偉いさんや、就役している艦の艦長に依頼したりで結構な人数や使命感もあったようです。

14,5歳で士官候補生から経験を経て昇進、艦長、司令官と上り詰めていく過程で死亡、身体損傷もあり、横暴な艦長や、同僚の足を引っ張る輩もいたとの事です。

候補生から海尉への昇任は5,6名の艦長による試験があり、時期や試験官により厳しい審査が課されました。

横暴な艦長、能力のない艦長等もいて乗組員が苦労したり、死亡したりもあったとの事です。

叩き上げや、伝手のない商人等出身者は昇任や配置も苦労したようです。

貴族は有事の場合、国や一族のため、一線に出て行くのは伝統であったようでもあります。

あの時代7つの海を支配し、東インド会社の隆盛もあり、ナポレオンの挑戦も跳ね返した輝ける英国となったのは海軍の大艦隊のなせる業でした。

今の英海軍は見る影はありませんが、伝統は消えてないのではとも思います。