アメリカのナショナルシップ、「コンスティチューション」の話も

そろそろ終わりに近づいてきました。

昔、人類初のスペースシャトルは「コンスティチューション 」

と名付けられる予定だったのに、アメリカ人たちが

「そんな名前より、テレビドラマ”スタートレック”の宇宙船である

”エンタープライズ”がええ」

と騒いでそうなってしまったということを話したことがありますが、

これ、どうしてこんな圧力に負けちゃったかね。

「国の船」であるこの船の名前をつける方が、ずっとアメリカの事業として

格調らしきものが保たれたのに・・・。

さて、それではこのネイビーシップヤードのいたるところにある、

「コンスティチューション」にまつわる資料写真を紹介していきます。

まず、1851年にドック入りしている「コンスティチューション」。

1850年代はアフリカ沿岸を奴隷貿易船を探して警戒航海し、

南北戦争の間は海軍士官候補生の訓練艦となっていました。

1927年、チャールズタウンネイビーシップヤードにて。

「コンスティチューション」の修理が始まるところです。

前回も説明しましたが、1905年に2度目の解体の危機を逃れ、

その後ずっとどこかに係留されたまま放置されていた状態なので、

白黒写真でも明らかなくらい船体が傷んでいるのがわかります。

1917年には、巡洋戦艦「コンスティチューション」を建造する

計画が立ち上がったので、こちらの名前は

「オールド・コンスティチューション」

に変えられましたが、軍縮条約でその案が潰えたため、

8年後、彼女の名は1925年に元どおりにされました。

この写真によると、修復工事はそれから2年後に始まったようです。

1928年の写真です。

木材の切り出しがすべて手で行われています。

こちらは1963年の写真。

マストの切り出しは電動鋸で行われています。

この時期に「コンスティチューション」が修復をしたという記録はなく、

1973年に大々的な修復が行われたとあります。

そしてこれが1992年に行われている修復の様子。

船殻の外壁を支えるつっかえ棒を設置しているところでしょうね。

この時の修復には進歩した科学の恩恵が大いに寄与しています。

一例ですが、内部構造が腐食しているかどうかを、

超音波による検査で調べ、対処したというように。

このスキャンによって使用に耐えない部分だけを取り替える措置が取られました。

44ヶ月かけた大修復によって、彼女は帆走が可能になり、

1997年には、生誕200周年を祝って記念的な航行が行われました。

最後に航行してから実に117年ぶりでした。

ブルーエンジェルスの祝賀飛行を受ける「コンスティチューション」。

彼女は風速約12ノット (22 km/h)の風を受けて自力で40分間南南東に帆走し、

最高速度は6.5ノット (12km/h)にまで達したということです。

いきなり時間が思いっきり巻き戻りますが、ドックの脇にあった

説明板に、昔ドックがなかったころの船の修理法であった

「ヒービング」をしている絵がありました。

船を倒しておくのに、いちおう機械を使ったんですね。

しかしこんなことをしたら船の中に海水が入ると思うがどうか。

「コンスティチューション博物館」館内の様子。

1階には売店とレクチャールーム、映像室、そして

「コンスティチューション」建造までの資料が展示されており、

二階には艦内生活と1812年の戦いについての資料が主に展示されています。

二階にも映像室があります。

ここでは数分間の「コンスティチューション」と「ゲリエール」の戦いを

当時の絵画などを映し出しながら、英米双方の乗組員のセリフに沿って

説明する内容となっています。

HMS「ゲリエール」は、「コンスティチューション」との戦いで

マストをすべて折られてしまったんですね。

スクリーンはこのような横長のカーブのある壁で、

この形状を効果的に使って戦闘の経緯を追っていく仕組みです。

前回この写真について説明しなかったのですが、これは展望鏡でしょうか。

ジョージ・シリアン(1818〜1891)はギリシャの生まれで、6歳の時に

オスマントルコの虐殺によって家族を失い孤児になりました。

母親が襲い来るオスマントルコ兵から彼を救うために船に乗せて

海に押し出したため、彼は助かり、アメリカ海軍によって救出されました。

当時の大統領、モンローの計らいで「コンスティチューション」の

キャビンボーイとなったシリアンは、その後正式に海軍軍人となります。

南北戦争が始まる頃には、彼は海軍兵学校の砲術科の教官として

大変尊敬を集めていました。

その技術的な専門知識と献身、リーダーシップは今日の海軍下士官の

インスピレーションモデルともなっており、「ジョージ・シリウス功労賞」という

下士官に与えられる賞にその名前をとどめています。

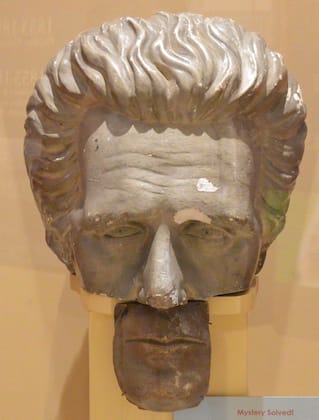

さてこれはだれでしょうか。

第7代アメリカ合衆国大統領、アンドリュー・ジャクソン。

なぜか、このジャクソンの全身をかたどった像を

「コンスティチューション」の艦首に取り付けることになったとき、

ボストン中の人はゾッとしたと言われています。

”この戦争においては、ジャクソン大佐は徹底的な大量虐殺を行った。

男も女も、子供であってもジャクソンは容赦せず皆殺しにした。

児童も含む約800名のクリーク族を殺し、

殺したインディアンの死体から鼻を削ぎとらせて戦利品とさせた。

インディアンの死体からは肉が剥ぎ取られ、それは細く切られ、

天日で干して彼らの軍馬の手綱として再利用された。

また、「女を生き残らせるとまた部族が増える」との考えから、

特に女(乳幼児、女児を含む)を徹底的に殺すよう全軍に命じた。

これらはすべてジャクソンの指揮によって行われたものである”

といった彼の悪行の噂がひろまっていたので、ボストンの人々は

この人物に好意的なものを感じてられなかったのかもしれません。

像の設置を決めたのは海軍工廠の責任者だったのですが、これには

不人気を挽回したいというジャクソンの政治的な下心から来た根回しがあり、

彼が米英戦争の英雄だったからという無茶な理屈をごり押しして、

この無粋な像を「コンスティチューション」につけてしまったのでした。

で、これなんですが、首の部分をのこぎりで切って、

下で待ち受けている人に渡してますね。

「コンスティチューション」に乗って戦ったわけでもない大統領の像など

艦首につけられて一番憤っていたのはほかでもない、船乗りたちでした。

この絵はその一人、地元の船の船長、28歳のサミュエル・デューイが

ある嵐の日に船外に漕ぎ出して、頭の部分をのこで切り落として、

友達(下にいる人)に渡しているところです。

その友達はアマチュア彫刻家だったので、この木片の部分から

石膏の鼻から上のジャクソンを作り、デューイあろうことかそれを

ワシントンのジャクソン自身に送りつけたというのです。

そこから先いろいろあって、ここにその頭が残っていると言うわけ。

Off With His Head

ハーバード大学1802年クラス卒の「コンスティチューション」の

従軍神父、ジェームズ・エバーレットの所有だったと思われる

「コンスティチューション、クラス・オブ1802」と記されたマデラ酒。

大学同期の飲み会のために作られた名前入りのお酒だったようです。

まだ中には酒が入っているらしく、アクリルガラスの中のボトルは

盗難防止用のセンサーがつけられています。

「戦争の人的被害」と題されたコーナーにあったこの絵は、

「トッテンハム・コート街の老いた准将」

と題されたもので、軍艦に乗り込み、脚を失って、

今では路上で物乞いをするしかない元軍人の姿を描いています。

1812年の戦いで勝利を収めましたが、「コンスティチューション」乗員は

9名が死亡し、27名が重傷を負いました。

乗り込んだ医官は、鋸やナイフで手足を切り落とし同僚の命を救う、

そんな時代でした。

イギリス軍の砲撃を受け、水兵、リチャード・ダンの脚は粉砕されました。

医官は彼の脚をひざ下から切り落とし、義足生活となりましたが、

彼はその後も海軍を辞めることなく、二本足の船員と同じ仕事をこなしたそうです。

右のメダルは、戦死したジョン・アイウィン中尉の戦功を讃えるメダル。

ただしそれが家族に授与されたのは、死後7年経ってからでした。

左は、戦友の死んだ時の様子を彼の弟に知らせるために書かれた手紙。

ブッシュというこの中尉の子孫は、その後第二次世界大戦に出征したとき、

この手紙を軍服のポケットにお守りのように入れていたということです。

真正面から撮らなかったので一部しか見えていませんが、上は

「ゲリエール」の水兵の顎の骨。

戦闘から2週間後、医官は彼の顎を切り取らざるを得なかった、とあります。

下の大腿骨は、「コンスティチューション」水兵の脚だったもの。

戦闘から8ヶ月も経った後に手術で切断されたものです。

わたしが最初に「コンスティチューション」という帆船が海軍の現役艦であり、

海軍軍人の乗組員が乗務していると聞いた時の驚きは大変なものでした。

我が日本で例えて言えば、咸臨丸が海自の現役艦で、2佐が

艦長を務めているようなもので、イベントの際にはその艦長始め

乗組員全員が勝海舟とその船員のコスプレ(プレイじゃない)

をするようなものです。

博物館館内には、2015年冬現在の乗組員の写真が飾ってありました。

HPを見れば、修復中の今現在の乗組員の写真もみられます。

さて、そこで、この写真を見る限り普通に女性軍人が乗り組んでいるわけですが、

最初に女性士官が「コンスティチューション」の乗組員になったのは

1996年のことでした。

この軍服は、「コンスティチューション」勤務に必要不可欠な、

1812年当時の士官のスタイルで、実際に当時のものですが、

このスタイルの軍服を女性が着たのも

彼女、クレール・V・ブルーム少佐が初めてだったのです。

ガラスケースの中にショルダーバッグがありますね。

もちろん1813年当時にはこんなものを誰も使っていませんでしたが、

彼女は

「女性だからいろいろ持って歩きたいものもあるのに、

この制服はあまりにもポケットが少ないから」

という理由で、靴と合わせたデザインのバッグを持っていました。

「女性はバッグがないとだめなのよ。

たとえ1813年のスタイルをしている時でもね」

売店には様々な「コンスティチューション」グッズだけでなく、

なぜかコーストガードの飛行機模型もあったりします。

最後に、現在の「コンスティチューション」内部の写真を。

これはなんでしょうか。

全く想像がつかないのですが、もしかしたらストーブ?

そして、乗員がいつでも目を洗うことができる機械が

わざわざ備え付けてあるのが印象的でした。

イージス艦には全く必要のない設備ですね。

というわけで、長らく語ってきた「コンスティチューション」。

アメリカの船であり、それにまつわる歴史を調べることで、

また少しだけアメリカ海軍について詳しくなったような気がします。

終わり。

帆船同士の戦いは大砲の射程、仰角、弾、火薬性能等から本当に近接戦ですね。

弾は爆発しない丸弾で、大きさも均一ではなく、掌砲長の技量等もあり、なかなか当たらなかったようです。

絵にもありますように、帆にも穴が開いていますが、マストを倒されたら航行出来なくなるだけでなく、帆が覆いかぶさって、戦闘行為も不具合となります。

陸上との戦いが苦手なのは陸上砲は弾を熱して打つことが出来、艦がロープや、甲板隙間の填隙材が油を含ましていたので、火災が発生し易い事でした。

マストの檣楼から海兵隊員がマスケット銃で、狙撃していますが、日露戦争時代まで檣楼があり、小口径の砲を装備していました。

ブドウ弾等で人員を殺傷させ、乗り込んで拳銃や刀での白兵戦を有利にするのと、士官を狙撃し、指揮能力を奪いました。

ヒービングですが、浅瀬に乗り上げて、干潮で、船底の牡蠣、海藻を取り除いたり、船喰い虫の死滅のため火で焼いたり、海戦での損傷部や腐食部の補修を実施していました。

船底に銅板を張ったりして、牡蠣、海藻の付着を防いだりしましたが、この時代長期航海はざらでしたので、敵のいない海岸でこの作業は結構していたようでうが、大砲の陸揚げ、マストの引抜き等大作業も実施されたようです。

真ん中の大きな鉄の構造物、私も分かりません。

あの時代にこんな鉄の構造物があったのかなとも思いますが、黒色火薬の粉が飛んだりしますので、火を取り扱う区画を囲った厨房とも想像しますが?

砲門の後ろに仮設の柱が多く立ててありますが、甲板ビーム(骨)の歪み防止かな?

最後の荒天の絵はすざましいものがあります。前、後部マストは折れてヤードも失っています。

こうなればマストへの昇降、縮帆も出来ません。

シーアンカーを流して、艦首をたてて、ヒービングとなりますが、帆が後ろに膨らんでおり、後進で、復原性能も目いっぱい、大砲も投棄してるのではとおもいます。

もしこのような荒天を生き延びれば、掌帆長等の指揮のもと、帆の作成、マスト、ヤードの補修等大変な作業を実施し、航行できるようにしなければ、死が待っています。

大航海時代、本当に良く気象、海象が分からないでも、長期航海、海戦を行ったなと感心します。

その部分も見せて頂いたと感謝します。

流されて転覆しないよう荒天用の帆も必要であり、本当に必死の作業であったとの事です。

日本が海洋国家となれないのは国民性やこの時代を鎖国でスルーした時代経緯なのかな?