この模型店は今年で23年目ということです。

伺ったところによると、ここ何年かの発表会テーマは

『巡洋艦』→『欧州艦艇史』→『海上自衛隊観艦式』→

『空母』→『駆逐艦』→『戦艦』→『英国艦』→

『日本海軍』→『第一次大戦』→『冷戦期の艦船』

→今年の『巡洋艦』

というものだったそうです。

10年経って一巡してきてまた巡洋艦になったというわけですね。

この勢いで行くと来年2019年は『ヨーロッパ大陸の海軍』になる予定?

会場で会の方と少しだけお話ししたのですが、

「去年はレイセンだったので・・・」

とおっしゃるので、冷戦を零戦だと勘違いして

「飛行機の時もあるんですか!」

と聞いて恥をかいてしまいました。

普通零戦のことは皆「ゼロ戦」っていうよね(笑)

それにしても「海上自衛隊観艦式」の模型って見てみたいですね。

自衛隊に限らず、海軍時代の観艦式のシリーズもやってくれないかしら。

さて、今年のテーマ「世界の巡洋艦」、続きと参ります。

巡洋艦は水上艦だけではありません。

というわけで、巡洋潜水艦のコーナー。

書いて字の通り、「潜水もできる巡洋艦」という位置付けです。

「インディアナポリス」を「ボカチンさせてやりました」ところの

伊58もそうですし、海戦当初、アメリカ西海岸に接近して

搭載している水上機で攻撃していたのも巡洋潜水艦です。

そういえば、スピルバーグの「1941」というおバカ映画では、

サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジ付近に三船敏郎が艦長を務める(!)

巡洋潜水艦伊19が浮上するシーンから始まるんですよね。

伊19は実際にも西海岸の通商破壊作戦に従事していますが、

魚雷を一回撃ったらそれが「ワスプ」「ノースカロライナ」「オブライエン」

にいっぺんに当たってしまったというレジェンドが有名です。

スピルバーグとゼメキスがこの潜水艦を伊19にしたのも、

そのレジェンドに敬意を評してのことだと思います(多分ね)

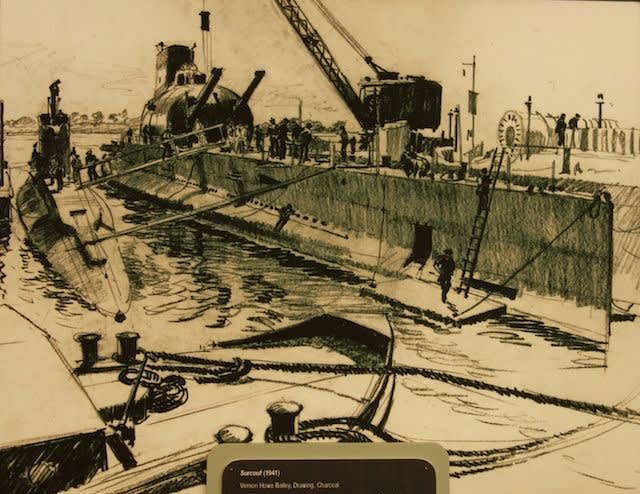

写真の真ん中に、フランス海軍の巡洋戦艦「スルクフ」が見えます。

アメリカの「潜水艦のふるさと」グロトンの潜水艦博物館で、

ここに寄港した「スルクフ」の姿を描いた絵をご紹介したことがあります。

模型にも確認できる大きな連装砲がこの絵ではとても目立っています。

「スルクフ」はこの寄港の1年後である1942年、米商船と衝突し、

今でも事故現場のカリブ海で眠っているはずです。

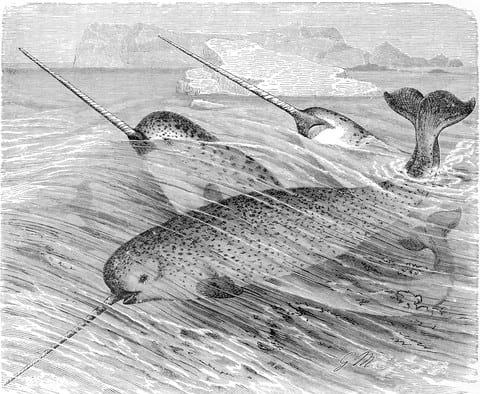

その右側の「ナーワル」(Narwhal)は「ナーワル」級潜水艦の

ネームシップで、名前はツノの生えたイルカ類の「イッカク」を意味し、

実際にもこの模型のように「白い潜水艦」だったようです。

これがナーワル=イッカク。うーんきもい。

こうして見ると全く潜水艦に見えないんですがこれは。

真珠湾にいながらドック入りしていたため損害を免れた同艦は、

通商破壊作戦で日本の商船やタンカー、定期船などを多数撃沈しています。

さて、日露戦争の日本海海戦に絡めてロシア海軍の船を紹介しましたが、

それ以降のソビエト海軍の艦船のコーナーと参ります。

ちゃんと旧ソビエト国旗の上に展示して敬意を評しています。

ちなみに、会の方に

「展示会の内容が決まったらそのテーマに沿ったものを作るんですか?」

と尋ねてみたところ、ほとんどは昔に作っておいたものなのだとか。

手前の3隻はミサイル巡洋艦で、

「マーシャル・ウスチノフ」

「アドミラル・フロタ・ロボフ」

「スラヴァ」級ミサイル巡洋艦で、いずれもまだ現役艦です。

向こうの大型の巡洋艦はこちらもミサイル巡洋艦、

「キーロフ」

「アドミラル・ナヒーモフ」

「ピョートル・ヴェーリキー」

といういずれも「キーロフ」級です。

「ピョートル・ヴェーリキー」は、建造時は「ユーリ・アンドロポフ」

だったそうですが、ソ連が崩壊したので「ピョートル大帝」を意味する

現在の名前に変えられてしまいました。

「アドミラル・ナヒーモフ」もソ連時代には「カリーニン」(ミハイル)

を1800年代の海軍軍人の名前に変えたものです。

クーデターや政権交代が起こる可能性のある国で、政治家の名前を

船につけるのはやめといた方がいいってことですかね。

戦術航空巡洋艦「モスクワ」

一口で巡洋艦といってもいろんな種類があることを、この展覧会に行って

改めて知ったような気がしますが、特にこの「戦術航空巡洋艦」、

「対潜巡洋艦」「ヘリコプター巡洋艦」は初めて見聞きする言葉です。

どれもこの「モスクワ」を意味するのですが、ヘリ着艦のための

後甲板の仕様も初めて見るもので、興味を引きました。

「モスクワ」はソ連海軍初のヘリ搭載対潜巡洋艦です。

冷戦時代の対潜巡洋艦、というと、これは間違いなく米原潜対策でしょう。

当時アメリカ海軍は潜水艦発射弾道ミサイル搭載原子力潜水艦(SSBN)

を地中海で戦略パトロールに投入しており、これは、ソ連にとっては

いつ核攻撃されてもおかしくないという意味でもありました。

そこでソ連海軍は、1958年より対潜ヘリコプターを艦隊配備し、これを

多数ヘリ母艦に搭載することでこの脅威に対処しようとしたのです。

ヘリをこのように後甲板に搭載するタイプの対戦哨戒艦は当時

英仏伊などでも導入されており、いわば時代の流行りだったようです。

この模型を見て、ヘリを置くスペースのために甲板が大きすぎないか?

と素人なりに思うわけですが、案の定実際もこれでスペースを取りすぎて

しわ寄せは乗員の居住区の劣悪な環境に現れたということで、

艦要員700名、航空要員の100人余は、極限の狭さを耐え忍んだはずです。

事故も多く、当直将校がソナーのフェアリングの引き揚げを忘れ、

暗礁と衝突したり、発電機室から出火しているのに皆お昼を食べに行っていて

気がつかなかったとか、近代化改修工事に時間がかかりすぎて、(7年)

完成した時には元の乗組員が残っておらずに苦労したとか・・・。

きわめつけはソ連が崩壊した後、ロシア共和国とウクライナとの間で

海軍艦隊の帰属問題が生じて、艦隊全体が混乱に陥ったことでしょう。

特に「モスクワ」は補給品の不足と給料不払いで、乗員の士気が急速に低下し、

混乱の中で予備役に編入、その後除籍となっています。

わたしたちは想像したこともありませんが、あのソ連崩壊によって、軍組織、

特に艦隊、艦艇レベルが巻き込まれた困難はかなりのものだったはずです。

ソ連海軍の艦船モデルを見ていて、甲板の色が独特だなあと思ったのですが、

どうもこの写真を見る限り、本当にこんな土色をしていたようですね。

上空からはさぞ目立ったと思うのですが、どんな理由があるのでしょうか。

ちょっと調べたところ、

「洋上にあっても母なる大地を思い出すため」

という意見が見つかりましたが、違うだろ?

つい先日中国の潜水艦が海自の潜水艦に捕捉された時、

「お昼ご飯のために中華鍋でチャーハン作ってた音で見つかった」

とか言われていたのをなぜか思い出してしまいましたよ。

この茶色は、リノリウムの色である、という説が多いのですが、

ひと昔とはいえ戦後の軍艦の外甲板、しかもヘリが着艦する甲板にリノリウム?

と真っ当な疑問が湧き上がってくるわけです。

これは想像ですが、特にヘリ搭載艦の場合、ステルス性よりも

着艦のしやすい、つまり視認性の高い塗装がされるはずですよね?

つまり、凍結した海の上で着艦する可能性の多いソ連海軍の搭載艦は、

グレーより氷上で見分けやすい色にする必要があったので、

それでわざわざ「大地の色」にしたのではないでしょうか。

目立てば彼らの好きな赤でもなんでもよかったけど、

流石に冷戦時代だったので、茶色というのが妥協カラーだったのでは?

と思うのですが、実際はわかりません。

さて、続いてはイタリア海軍です。

イタリアもヘリ巡洋艦を建造した、と先ほど書きましたが、

その一つである「ヴィットリオ・ヴェネト」(右)

「アンドレア・ドーレア」があります。

「ヴィットリオ・ヴェネト」はオーストリア軍にイタリア含む連合国が

ぼろ勝ちした第一次世界大戦の戦いで、この体験が忘れられないのか?

イタリア海軍は同名の戦艦も第二次世界大戦中には持っていました。

やはり先ほどのソ連の「モスクワ」に次いで作られたもので、

2003年に引退した時にはヨーロッパでは「最後の巡洋艦」となっていました。

そして軽巡「サン・マルコ」、「アンコーナ」。

軽巡の命名基準は都市名のようです。

イタリアにはサン・マルコという命名が非常に多く、軍艦だけで4隻、

部隊名が一つ(サン・マルコ海兵旅団)、最近は人工衛星にもあります。

言っちゃなんだけど、あまり強そうに思えないのよね。サン・マルコ。

ていうか、イタリアの軍艦の名前って、どれもイタリアンレストランか、

バッグか靴のデザイナーの名前にしか思えないので困ったもんです。

上「アルベルト・ディ・ジェッサーノ」

同級の軽巡で、1941年、イギリス、オランダ海軍の船に撃沈されました。

下「ジョバンニ・デッレ・バンデ・ネーレ」

同級3番艦。

名前のバンデ・ネーレは15世紀のメディチ家の軍人で、

"理(ことわり)なくして剣を抜かず、徳なくして剣を握らず"

という格言を残した人です。

日本の武士道を思わせますね。

目立つといえばこの甲板の赤と白のストライプは斬新です。

重巡洋艦「ボルツァーノ」

重巡洋艦「トレント」

「ボルツァーノ」は共同交戦側イタリア軍(自由フランスみたいなの?)の

人間魚雷「リムペットマイン」にやられて1941年沈没しました。

人間魚雷の起源は実はイタリアだったりするわけですが。

もちろん日本の「回天」のように人間が自爆するという意味ではありません。

「トレント」はマルタ行きの船団攻撃を行なっていて、

イギリス軍の軍機による爆撃と潜水艦によって1942年戦没しています。

先入観で見るせいかもしれないけど、イタリアの戦艦ってデザインが

やっぱりスマートというか、洗練されている気がします。

赤白ストライプはここにも健在ですが、その昔、「大鳳」なんかでも

着艦標識のために赤白に塗っていたそうですね。

「ザラ」など普通の巡洋艦にもストライプがあるというのは、

やはり

「これはイタリア軍の船であるから攻撃しないように」

と味方にわかりやすく伝えてフレンドリーファイアーを防ぐため?

さすがデザイン王国、こんなことにもデザイン魂を発揮せずにはいられない。

というか、イタリア軍のパイロットというのはここまでしなきゃ

自軍と他軍の艦船の見分けもつけられないのかい。

続く。

類別は対潜巡洋艦です。

ヘリコプター発着甲板下に12機収容する格納庫と上部構造物後端に2機格納出来る小格納庫がありました。

船体前部に対潜、対空の各種兵器を備え、艦尾にVDSを装備し、自らも対潜捜索、攻撃出来る事が出来ました。1982~89年近代化改装、1996年除籍。同型艦「レニングラード」改装なし、1991年除籍

要目

基準排水量11,920トン、全長189.0m、幅34.0m、吃水7.5m、蒸気ボイラー4基、タービン2基、2軸、90,000馬力、28.5kt、SA-N-3 SAM連装発射機2基、57mm80口径連装両用砲2基、30mmCIWS4基、SUW-N-1 SUM連装発射機1基、RBU-6000型対潜ロケット12連装発射機2基、53.3cm5連装水上発射管2基、ヘリコプター14機、乗員850名

参照海人社「世界の艦船」No718

「トレント」級はフランス巡洋艦に優る速力を重視し、列強重巡最大の150,000馬力で35kt発揮しました。

「ザラ」級は主力艦不在の場面で代役が出来るよう速力は32、33ktで偲び、防御力強化で列強重巡最厚の150mm舷側装甲、70mm甲板装甲を装着した。

「ポルツァーノ」は「トレント」級改正の高速軽防御型で速力33ktで多少防御を強化した。

7隻とも戦没しました。

「トレント」要目

基準排水量10,511トン、全長197m、幅20.6m、吃水6.6m、タービン4基、4軸、ボイラー12基、150,000馬力、速力35kt、兵装20.3cm50口径連装砲4基、10cm47口径連装高角砲8基、40mm39口径単装機銃4基、12.7mm機銃4挺、53.3cm連装水上魚雷発射管4基、水上偵察機3機、射出機固定1基、舷側装甲70mm、甲板装甲20~50mm、乗員723名

参照海人社「世界の艦船」No718

海軍の父と呼ばれたゴルシコフの発想で、空母機動部隊を持たないソ連海軍は、対艦ミサイルの集中攻撃で、米海軍の空母機動部隊を沿岸に寄せ付けないという戦略に沿って、海軍を作りました。今で言うA2AD(Anti Access, Area Denial)です。

対艦ミサイルというと、身近にあるのはハープーンですが、重さ650キロ。艦艇からだけでなくて、F-18のような戦闘機に搭載したり、潜水艦の魚雷発射管から発射出来るように小ぶりになっています。

一方、ソ連海軍の対艦ミサイルは、一発で極めて大きな打撃を与えられるように巨大です。手前から四隻がスラバ級巡洋艦ですが、艦橋両横に二本ずつ左右で合計八本並んでいる発射筒の中に格納されています。

2トンくらいあって、ミサイルというよりも小ぶりの飛行機です。海上自衛隊はシースパローで迎撃しますが、当たっても墜ちてくれるのか心配です。

前甲板にあるのは130ミリ砲なので、海上自衛隊の5インチや127ミリと概ね同じ大きさです。比較したら、この発射筒の巨大さがわかります。

随分昔(1980年代?)にトム・クランシーの「レッドストーム作戦発動」という小説で、米海軍の空母機動部隊にソ連海軍が対艦ミサイルの集中攻撃を掛ける場面がありました。

当時、最新鋭だった(今はもう除籍となった)イージス巡洋艦ビンセンス(イラン航空機を誤射したことで有名になりました)が反撃しますが、三分間で百発以上あるSM-2を全弾撃ち尽くしてしまいます。これがまさにゴルシコフの対米戦略でした。

相手を圧倒するだけの即応弾数を持つ。いつぞやの重雷装艦と発想としては同じです。スラバ級の奥にあるキーロフ級巡洋戦艦になると、さらに即応弾数は増えます。技術は進歩しても、人の考えることは大して変わらないということになりますね。

スラバ級とその奥にある(本文中には紹介のない)ウダロイ級駆逐艦は日本で国際観艦式が開催された時に来て、公開されたので見に行きました。艦内は木がたくさん使われていて、昔風でした。ロシアは未だに対艦魚雷(長魚雷)を持っていて、その移送用レールが甲板にあって、非常に歩きにくかったです。

当時はまだプーチン大統領より前のエリツィンの時代(2000年代初期)ロシアは混乱のさなかで、海軍もカネがなく、随行員として舞踏団(美女軍団!)が乗っていました。何をするんだろうと思ったら、上野公園の借用許可を求めて来て、稼いだ入場料で帰りの燃料を買いたいと言っていて、驚天動地でした(汗)

極東に居る「ワリヤーグ」がミサイル巡洋艦「スラヴァ」級3番艦です。日本近海に現れます。

エリス中尉の記述のとおり、名前の変更でややこしいです。1番艦「スラヴァ」→「モスクワ」、2番艦「アドミラル・フロタ・ロボフ」→「マーシャル・ウスチノフ」、3番艦「チェルヴォナ・ウクライナ」→「ワリヤーグ」、4番艦「コムソロモーレッツ」→「アドミラル・フロタ・ロボフ」→「ウクライナ」ウクライナに移譲、5~9番艦命名されたが建造中止。

遠洋で味方部隊の掩護と敵空母部隊の撃滅が任務。強力かつ多彩な対水上、対空戦兵装を備えた巡洋艦。キーロフの小型版。対潜兵器は弱体。

要目

基準排水量9,300トン、全長186.0m、幅20.8m、吃水8.4m、ブースト用ガスタービン4基、巡航用ガスタービン2基、蒸気タービン2基、2軸、全力142,000馬力、32kt、兵装SS-N-12 SSM連装発射筒8基、SAM VLS8基、短SAM連装発射機2基、13cm50口径連装両用砲1基、30mmCIWS6基、対潜ロケット12連装発射機2基、53.3cm5連装魚雷発射管2基、ヘリコプター1機、乗員600名

「キーロフ」級

最初は巡航ミサイル潜水艦部隊と組んで、後は空母直衛艦として敵空母部隊の撃滅任務の原子力推進艦で当初は原子力推進対潜巡洋艦、次いで原子力多目的巡洋艦、その後原子力ミサイル重巡洋艦に類別。

原子力推進、補助用タービン機関併載、有力な対艦、対空、対潜兵器を搭載。重要区画は箱型装甲を施している。

これまたややこしい改名があります。

1番艦「キーロフ」→「アドミラル・ウシャコフ」1999年除籍、2番艦「フルンゼ」→「アドミラル・レザレフ」1998年除籍、3番艦「カリーニン」→「アドミラル・ナヒモフ」、4番艦「ユーリ・アンドロポフ」→「ピヨトール・ヴェリキー」、5番艦命名されましたが建造中止。

昨年4番艦「ピヨトール・ヴェリキー」が空母「アドミラル・クズネツォフ」と4か月地中海展開、英国近傍を行動しました。

要目

基準排水量24,300トン、全長248.0m、幅28.0m、吃水7.5m、タービン2基、2軸、原子炉2基、補助缶2基、140,000馬力、31kt、SS-N-19 SSMVLS20基、SAMVLS8連装回転式12基、短SAM連装発射機2基、10cm59口径単装両用砲2基、30mmCIWS8基、SUM数発装備、対潜ロケット12連装発射機1基、対潜ロケット6連装発射機2基、53.3cm4連装水上魚雷発射管2基、ヘリコプター3機、乗員800名

なお1980年から1998年竣工で新しい艦ほど兵装が新式化している。あまり活動していないが空母を除く最大の水上艦です。

参照海人社「世界の艦船」No718、856

ドイツ潜水艦の影響を濃く受けた潜水艦で、1万浬の航続力と強力な砲兵装、極端に多い予備魚雷数で、機関出力の増強が図られましたが出力不足でした。1941年主機を換装しています。

推進方法はデイーゼル・エレクトリック方式で発電用デイーゼルで補強出来ました。

1945年終戦前に2隻とも除籍されています。

要目

基準排水量水上2,730トン、水中4,050トン、全長113.2m、幅10.1m、吃水5.2m、デイーゼル機関4基、電動機2基、2軸、水上5,600馬力、水中1,600馬力、水上17kt、水中8kt、15.2cm53口径単装砲2基、7.6mm機銃2基、53.3cm魚雷発射管艦首4門、艦尾2門、魚雷26本、非耐圧区画に別に16本、安全潜航深度91m、乗員89名

なお砲は機力給弾装置装備、弾量48kg、最大射程20,130m、この時代の潜水艦として大型で同型艦ノーチラスは兵員輸送し、マキン島奇襲上陸に参加。

参照海人社「世界の艦船」No567