習志野駐屯地の空挺館でレンジャー徽章を付けた隊員を直に見て、

そのときの写真と説明を受けて思ったことを先日記事にしましたが、

記事を書くために「空挺レンジャー」というDVDも観ました。

2014年現在の日本でこれほどの体力的、精神的に過酷な訓練と条件を経て

得られる資格はおそらく他にないかもしれません。

それだけに一般人の「レンジャー」に対する関心は高く、あらゆる神話が

ネットの世界でも飛び交っているようです。

曰く、

「レンジャー隊員は3階から下りるとき階段を使わず飛び降りる」

「地元のヤクザですらレンジャー隊員には恐れをなしている」

「サバゲに一人でも入るとゲームが成立しない(普通科でも)」

「師団長直轄の独立部隊 対馬警備隊、西部方面普通科連隊

(日本の海兵隊?)の供給元」

自衛隊に入隊した中でも他よりちょっくら体力自慢、くらいの「普通の男の子」

が、どうやってこの特殊集団となっていくのか。

(空挺館にぼーっと警備のため立っていた子も実に普通だったけど・・・・)

そこで訓練過程を追ったドキュメンタリー「空挺レンジャー」を観ることにしました。

まず

レンジャーとは軍事用語で

「敵の勢力圏に隠密に潜入、潜在をして、奇襲攻撃や破壊活動を

任務とする、特殊な訓練を受けた兵士、またはその集団」

です。

旧日本軍においても「パレンバン・メナド降下」「義烈空挺隊」

などのレンジャー攻撃に類する戦法が行われました。

これを旧軍では「挺進奇襲」「斬り込み」と言います。

レンジャーの「事始め」は、昭和31年、米陸軍で研修を受けた陸自隊員が

主体となって研究過程を起こしたというものです。

このDVDは、陸自の空挺教育隊の訓練を追ったものです。

4月に習志野駐屯地では創立記念日である駐屯地祭が行われますが、

(わたしは今年天候が不安だったので参加断念しました)

ちょうどこの頃、レンジャー過程の春の入校式が行われます。

挨拶する隊長の幹部自衛官。

幹部と陸曹が一緒に訓練と資格試験を受けるのがこの過程の特徴です。

編成は30名、2尉3尉の幹部、2・3曹から成っています。

君が代斉唱。

全員がトップを残しサイドを借り上げたクルーカット。

「GIカット」とも言うように、世界共通の「軍隊カット」です。

と思ったら前列1番右にわりと普通の長さの髪をした、

しかも違う色の制服、ブルーなので空自の隊員がいますね。

空自も「航空救難団」はレンジャー資格を取得していることが多い、

という話なので、そのために「越境入学」してきたのかもしれません。

早速習志野での訓練開始。

飛び出し塔(跳出塔?)から生身で飛び降り、その瞬間

隊員たちがロープを引いて地面に落ちないようにするとか。

この写真ではよくわかりませんが、両側で引っ張っている隊員が

握ったロープの先には、飛び降りた隊員がいます。

何か事故があってロープが撓んだら、両手両足を延ばして飛ぶ隊員は

そのまま地面に腹部を激突させて即死です。

これ前も書いた気がするな。まあいいや。

コンクリートの頂上からロープを伝って駆け下ります。

おそらく降りる方は垂直の壁に思えるに違いありません。

うわーいかにも陸自タイプ~、と思ったのですが、

この2佐は空自の救難教育隊長でした。

先ほどの空自の制服はやはり「依託教育」で預けられていたのです。

「有事の際に必要な訓練と、陸自の不撓不屈の精神を学ばせること」

とその依託させる目的を語っています。

自衛隊ではなんだかんだ言って体力のある者が尊敬される、

と聞いたことがあります。

およそ一ヶ月、まずはレンジャーとしての基礎訓練から。

まずは体力向上運動、つまり体力調整は徹底的に行われます。

それこそ神話になるくらいに・・・・。

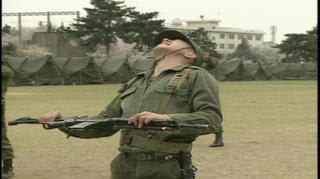

銃を肩に担いで両足を交互に前に出す。

これ、「ライジング・サン」で図解説明されてましたね。

後ろでは腕立て伏せをやっているようですが、

左の隊員は下半身全部が地面に付いてしまってるぞー。

銃を胸の高さに持ち、それを左右に振る。

それだけのことがこれだけきついとは・・・・。

しかも上から持っている。

これは辛いだろうなあ。

万が一落としでもしたら

「陛下の銃を取り落とすとは軍人精神がなっとらん!」

といって罰直・・・・はさすがにないと思いますが、

どちらにしても猛烈に叱られそうです。

本当にキツいのを我慢している人の表情。

見ているだけでこちらも辛くなってきそうです。

なのにああ無情、助教と云われる補助教官の

「休んどるのかあ!」

という叱咤が横から遠慮なく飛んできます。

基礎訓練の一環、青木ヶ原樹海での地図判読。

ところで青木ヶ原樹海は戦後10年くらい経ってから自殺の名所となり、

現在でも年間数名の自殺者の遺体が収容されているところです。

これ、樹海の中で地図を判読していて、やぶぁいものを見つけてしまったりとか、

そういうことってないんだろうか、と思ったらこれ結構あるらしいですね。

そういうときには、「管轄外」なので一応対処は警察にお任せすることとして、

テープを現場から樹海の小道まで引っ張って目印にし、通報するのだそうです。

そして、帰隊後には入室する前に塩で穢れを清めるのだとか。

爆弾に火をつけて爆発させる練習。

「慌てんなしっかりつけろ!」

指示が思いっきり巻き舌で怖い。

火はライターでなくマッチで付けるようです。

この後導火線を敷き、離れた囲いの中から爆発を確認。

木が弾け飛ぶ様子に思わず歓声があがります(笑)

座学というやつですか。

皆こういうの苦手そう。というのは偏見かな。

お待ちかね、サバイバル教育。

さすがにここでは鶏を捌くくらいに留まっております。

ちょっと蹴爪とかが見た目何ですが、潰したての鶏を直火で焼いて

そのままかぶりつくのは結構美味しいのではないかと。

空挺団降下始めでもおなじみのリペリング。

こんな初期の訓練から行うんですね。

いつも思うのですが、これ、命綱とかありませんよね?

手を離してしまったら落ちるんですよね?

自己防衛訓練は、水に落ちたときを想定して、プールに

飛び込んでから水中で靴を脱いだりしています。

実はわたし、この忙しい中朝霞の陸自駐屯地に遊びにいってきました。

(それについてはまた詳細にお話しするつもりです)

もとパイロットだった1佐に基地内を案内してもらったのですが、

「りっくんランド」で展示してある航空靴を

「サイドにファスナーがついているでしょう。

これは、海に落ちたときにまず脱げるようになんですよ。

わたしもこれを履いていました」

とおっしゃったとき、この訓練を思い出しました。

まず水中で靴を脱ぐ訓練をするんですね。

プールエンドで休憩している訓練生を、水中眼鏡の助教が

「さぼるなー!」

と引きはがし、また水に沈めています。

このプール、どうやら底に足がつかないくらい深いみたいですね。

そしてアメリカ海兵隊の訓練でもおなじみ、障害走。

習志野にはちゃんとこういう障害コースが常備されているのです。

朝霞駐屯地で見たあの「クリークみたいなの」は、もしかして

こういう障害走のコースだったんだろうか、と思い、

これも1佐にお聞きしたところビンゴでした。

登るだけでも大変そうな高い壁。

あとはロープを登ったりネットを乗り越えたり、

丸木を渡ったりというコースをぐるぐると回ります。

おなじみ匍匐前進。

歩兵と云えば匍匐前進、匍匐前進と云えば陸自。

というくらい旧軍の昔からおなじみです。

駐屯地見学中もまさにフィールドで匍匐前進の訓練をやっていました。

地上20センチにワイヤーを張られては匍匐前進するしかありません。

基礎教育の目的は一に体力二に精神力三四が無くて五に持久力。

学生は教育機関中二人一組で「バディ」を組み、

お互いに協力し合って訓練を乗り切ります。

89式銃を持っての10マイル(16キロ)走。

助教といわれる補助指導員も一緒に走りますが、大きな違いは

助教は銃を持たずに走ること。

真ん中の隊員は銃ではなく隊旗を持たされています。

バテて首がグラグラになっている訓練生。

そんな訓練生の横にはピタリと助教が付きます。

倒れ込んでしまった者の銃を持ってやる助教。

手をつかんで引きずり起こし、ご無体にもまた走らせます(笑)

「レンジャー訓練は大きな男のクラブ活動だ」

という至言を今回検索過程で見ましたが、まさにその感じ。

厳しい体育会系の運動部の訓練を見る感じです。

陸自の飲み会が「体育会系そのものであることを始め、

その体質がやたら体育会系っぽいのもこれを見れば納得です。

もっとも、その目的が「戦闘」であること、そして

「給料をもらってやっていること」が決定的に違うわけで、

それはとりもなおさずその「耐え抜く姿勢」に表れています。

今回訓練を耐え抜いた自衛官は、このあとはそれを

指導する側として「耐え抜かせる」側になっていくというわけ。

(まあでもこちらは気分的にもかなり楽しいんではないかと思う)

「担当教官の補佐が助教の任務であります」

空挺教育隊学生隊の助教である2等陸曹が助教について説明しています。

彼の胸にはシルバー?のレンジャーバッジが輝いていますが、

わたしがこの1月に空挺館でお見かけした保持者のバッジは

紺色(黒かな)でした。

どうもこれが基本のレンジャー徽章みたいです。

助教レンジャーの付けているのは防商連(委託売店の組合)か防衛共済あたりで

礼服用に販売されているものみたいですね。

助教レンジャー氏、カメラに向かって語りながら目が泳いでいますが(笑)

他にインタビューを受けていた幹部自衛官と違って、内容を箇条書きにして

カメラレンズの下方に置いて読んでいるのが丸わかりです。

こういう任務にはあまり慣れていないと見た。

次回、山中訓練への資格を得るためのテストに付いてお送りします。

メディックとレンジャーとの違いは、何と言ってもメディックは山岳救助や海難救助で日々、本当の意味で自分や要救助者の死と向き合うことだろうと思います。

空挺やレンジャー資格保持者にお会いすることもありますが、エリス中尉も書かれている通り、空挺やレンジャーは体育会系というか部活の雰囲気なんですが、メディックは違います。

お話しすると冗談も言うし普通の自衛隊員なんですが、時々、得体の知れない、というかある意味、不気味な雰囲気がします。人の生き死にに多く立ち会っているとああいう雰囲気になるんでしょうか。

海兵隊とどっちがきついのでしょうね?

10マイル走をみると映画フルメタルジャケットのあの歌が聞こえてきそうです…ミリタリーケイデンスって自衛隊にはあるんですかね?さすがにフルメタルジャケットのような "Mama and Papa were laying in bed~"の様な歌は歌っていないと思いますが…

職業の作る雰囲気というのはどんな分野にもあると思いますが、自衛官というだけで

その佇まいは普通の人とはすでに違う雰囲気だとわたしは常々思っています。

しかしその中でも救難隊は特別の特別でしょうね。

メディックの「得体の知れない、不気味な感じ」というのは、雷蔵さんもおっしゃるように

「人の生き死にを見ているから」であることから始まっていますが、なんといっても

その任務は常に自分の生死の危険を伴っているということが大きいのではないでしょうか。

たとえばU-2の着水は波打つ地面に着陸するようなものなので、何回やっても怖い、

とパイロットが言っているのを見たことがあります。

さらにその波打つ海面にボート一つで漕ぎ出し、実際にその海に飛び込んで泳ぐ隊員に至っては

普通の人でいられる方がおかしい、というくらいいつも命の危険と向き合っているわけです。

本当にああいう人たちの家族はいつも生きた心地はしないだろうと思いますし、

今の自衛隊でおそらく哨戒、戦闘パイロットと並んで常に命の深淵を見ている人たちだと思います。

今自分で読み返してみたらなかなか面白かったので(笑)もしまだなら読んで下さると嬉しいです。

http://blog.goo.ne.jp/raffaell0/s/%A5%DF%A5%EA%A5%BF%A5%EA%A1%BC%A5%B1%A5%A4%A5%C7%A5%F3%A5%B9

さて、自衛隊のケイデンスですが、あるんですよ。

このDVDでも10マイル走のときの音声に

「レンジャー!」「レンジャー!」「精強!」「精強!」「空挺!」「空挺!」

というケイデンスが入ってきています。

アメリカのと違ってこちらは即興で考えることになっており、これは普通科でも同じです。

この掛け声も訓練としての意味があって、つまり

「肉体を酷使しているときにも常に正しく思考できるため」なのだそうです。

アメリカのケイデンスも基本的には目的は同じなのだと思いますが、こちらはまず「連帯感」

そして「通過儀礼」「個人の好みとか娑婆の常識とかを摩耗させる(笑)」

という意味あいが強いのではないかとわたしは思っています。

最新刊の「ライジング・サン」では、これを利用して鉄線カバーを紛失した同期を

皆が慰めるというシーンがありました。

空挺団でもふざけた掛け声は一切ありませんし、日本の軍隊って上品ですよね(笑)

肉体を酷使しているときでも正しく思考できるようにするための掛け声だとは…中学時代野球部に所属していましてランニングの際はやはり掛け声を出していましたが似たような理由だったのかなと。

伝統的に受け継がれたクラブの掛け声があって、走るときに順番に発生リーダーになって。

自衛隊のはちゃんと理由があるようですが、クラブ活動のはやっぱり連帯感を高めるとかでしょうね。

というか、黙々と走るより声を出した方がなぜか楽だったという覚えがあります。

なまじ地方の強豪()だったせいで日曜日に朝の9時から6時まで練習させられ、

酷いときにはグラウンドを3時間走ってた事もあります。

水分の補給もろくにさせずになにやってんだ、と今なら思いますし、

(男子は水を飲み過ぎるなと叱られていました)

日曜日に家族と過ごさせず一日クラブに拘束していた当時の顧問には

今でも文句の一つも言いたいところですね。

って全然関係ない話ですみません。思い出すと今でも怒りが沸き上がってつい笑)