昨日に続き、模型愛好会「ミンダナオ会」の展示会、

「世界の巡洋艦」をご紹介させていただきます。

冒頭写真は作品展中最も大型の作品、軽巡洋艦「北上」。

1/100の大作で、それこそ製作期間は想像もつきません。

模型素人のわたしは海の色と白波の再現だけでも感動モノです。

右舷側から観た本作品。

こりゃーよっぽどの速度で航行していますね。(小並感)

●

●

反対側。とにかく波しぶきの表現がすごい。

いや、そっちじゃなくて模型についてもう少し語ろうよ。

●

●

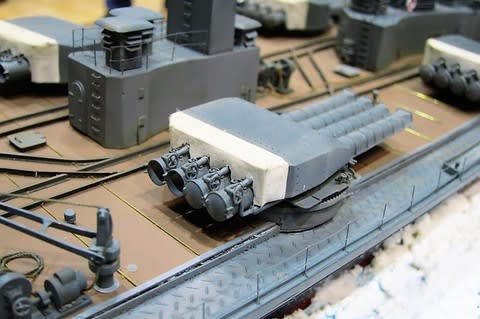

というわけで、四連装魚雷発射管細部。

この企画を教えてくださった元モデラーの方に大量に写真をいただいたので、

ありがたく掲載させていただくことにしました。

いただいた写真には●印をつけています。

●

●

これが両舷に10基あるので、この「北上」の姿は竣工時ではなく、

その後重雷装艦に改装された時の姿であることがわかります。

重雷装艦への改装を施された巡洋艦は本艦と姉妹艦の「大井」2隻だけです。

見よ、これが重雷装艦の四連装魚雷である(笑)

まるで親の仇みたいに魚雷砲を積んでおります。

実際空母による航空戦が主流となり、艦隊決戦の時代が終わっていた頃に

遅れてきた大艦巨砲主義の遺物のようなこの改装。

はっきり言って「無用の長物」の感はぬぐえません。

これが全部対空砲なら使いようがあったのかもしれないけど・・(小並感その2)

実際にも、この後高速輸送艦に転用された「北上」からは、

最終的に4基を残して全て魚雷発射管は外されることになります。

●

●

50口径14cm単装砲に波除のカバー?がかかっています。

●

●

この砲は見ただけでもなんとなく予想がつきますが平射しかできなかったので、

重武装の時代が終わり、その後回天を搭載して南方に進出した時には

当然のように高角砲に換装されることになりました。

それにしても甲板のと継ぎ目の真鍮の質感がやばい。

●

●

アンカーチェーンのフェアリーダー?が甲板に直接あるタイプ。

●

●

艦橋だけでも何ヶ月もかかっているように見えます。

後甲板が一段低い形状、自衛艦にもこんなのありましたよね?

それにしても甲板の上に錨がゴロンと寝ているというのはすごい。

ウィンチを巻き上げたら海に降ろせるようになっていたのでしょうか。

●

●

本当に旭日旗が風になびいているように見える!

●

●

内火艇は4隻、後部甲板の一段高いデッキに搭載されています。

手前左側はもしかしたら手漕ぎボートだったりする?

この模型製作者の父上は「北上」に実際に乗っておられたそうです。

なるほど、この心血を注いだ作品の出来栄えにも納得ですね。

そして甲板の隅に立っている白い作業着の乗員がその父上だそうです。

●

●

スケールは1/100、とにかく圧巻の大作でした。

と思えばいきなり時代が江戸時代へと(笑)

右、幕府海軍の「開陽丸」。

幕末期に幕府海軍が所有していたオランダ製のコルベットでした。

フリゲート(帆走の小型軍艦)がその後巡洋艦になったという歴史はありますが、

コルベットはそれより小さく、巡洋艦とは全くといっていいほど関係ありません。

さて、「ペリー・ショック」で幕府は海防の必要性を思い知り、早速

駐日大使タウンゼント・ハリスを通じてオランダから船を買い付けました。

それがこの「開陽丸」です。

この引き受けかたがた日本は15名の留学生をオランダに送りましたが、

その中にはのちの

榎本武揚(政治家)

西周(にしあまね 哲学者 教育家)

伊藤玄白(医師)

などが含まれていました。

「開陽丸」は蒸気機関410馬力、当時の最新鋭であった

クルップ砲を26門搭載した立派な軍艦で、勝海舟はこの船で

最初の海軍としての訓練を行い、乗員にはオランダ海軍に倣って

階級によって服装を分けた海軍の軍服を制定し、支給しています。

つまり「開陽丸」は日本海軍が近代海軍軍人として軍服を来て

乗組むことになった最初の軍艦だったということです。

さらに巡洋艦からは遠ざかっていくわけですが(笑)

幕末まで徳川水軍が使用した御座船「天地丸」。

一応水軍の船なので軍艦と言えないこともありません。

徳川時代は平和で海戦が起こらなかったので、軍船といっても

実質大名のクルーザーのような役割を果たしていました。

黒船来航後は近代海軍の誕生とともに廃止されました、

しかもこの模型、船というより江戸城がメインなのではという気がしますが、

まあ見る方には色々あったほうが楽しいからいいか。

ここからは本当の巡洋艦をご紹介していきます。

ジャングル迷彩(?)の重巡洋艦「高雄」。

こんな緑色でしかも迷彩を施された時期があったんでしょうか。

それとも模型の世界ではこういうのもありということなんでしょうか。

その「高雄」型2番艦「愛宕」。

搭載砲が白とブルーの二色塗装なのですが、これもオリジナル?

この模型の会、「ミンダナオ会」の会員は20名くらいで、

女性(会員の奥さんらしい)もおられるようですが、その「カミさん」の作品。

こちらも重巡「高雄」で1/3000という可愛らしいもの。

額に入れて、海は製作者がお描きになったものとか。

「1/700への道はまだ遠いのだった・・・」

とコメントがありますが、やはり模型は大きくなるほど制作も難しいってことでOK?

その1/700モデルの重巡たち。

「金剛」の砲が4基全く同時に発砲しているッ!

ちなみにその左側も同じ「金剛」ですが、ずいぶん違う印象ですね。

発砲「金剛」はハセガワ製で向こうは別の会社(写ってなくてわからず)ですが、

模型会社によって同じ艦でも全くイメージは違ってくるものだそうです。

形ですらそうですから、特に艦体や機体の色など、白黒写真時代のものは

再現するにも「こうだろう」と想像するしかないんですよね。

零戦も「21型は飴色」とか言われても、そもそも「飴って何?」な世界ですよね。

飴の味によって色も違うだろうし・・・ってそういう話じゃない?

第一次ソロモン海戦の参加艦艇を集めたテーブルがありました。

さっくりいうとガダルカナルの泥沼への第一歩となった海戦です。

(さっくり言い過ぎ?)

三川軍一中将が座乗した第八艦隊旗艦の

重巡洋艦「鳥海」。

そしてこちら、第六戦隊旗艦だった

重巡洋艦「青葉」。

水上艦を搭載しています。

「青葉」といえばですね。

会場の壁に、初めて見る「この世界の片隅に」のポスターがありまして。

呉軍港内を航行している軍艦の姿が描かれているのですが、

これがどうも「青葉」みたいなんですよ。

それにしてもこのポスターいいなあ(欲しい・・・)

会場には備え付けのピアノがあったのですが、わたしがいる間、

会員らしい女性が演奏しておられたのが、この映画のテーマソング

「悲しくてやりきれない」

とソ連国歌

「祖国は我らのために」

の二曲でした。

展示にまつわる曲をセレクトして演奏しておられたようです。

こちら連合軍側の北部部隊、

「ニューオーリンズ」級重巡洋艦「アストリア」。

この時「アストリア」は三川艦隊からの攻撃を受けて戦没しました。

当ブログでは戦前の日本大使斎藤博の遺骨を日本に運んだことなどを、

というページにまとめたことがあります。

この項を書いた時にはなかった斎藤大使遺骨礼送についての説明が

今回wikiの「アストリア」のページに追加されているのを見て、

大変嬉しく思った次第です。

「アストリア」艦体中央部分。

両舷に筒のような柱が立っていてその上に通路?が・・・。

上二つはオーストラリア海軍の

重巡洋艦「キャンベラ」「オーストラリア」。

下が

重巡洋艦「シカゴ」駆逐艦「バグレイ」。

「キャンベラ」は「鳥海」が発射した魚雷2本が命中、

さらに20発以上の砲弾を受け大破炎上し、193名の死傷者を出しています。

「キャンベラ」が一気に破壊された後、「シカゴ」は魚雷の回避運動を行いますが、

一本が命中し大破する運命です。

この時艦長のハワード・ボーデ大佐は被雷直前まで寝ていたそうですが、

被弾沈没の責任を問う査問会議で事情徴収された後、思うところあったのか

海軍宿舎のバスルームで拳銃による自殺をしてしまったということです。

というわけで、

「海戦には勝ったが作戦で負けた」

(つまりたくさん敵艦を沈めたが、結局敵の揚陸を許し、逆に

日本軍輸送船団は米潜水艦の攻撃で撃退され、早期奪還作戦は頓挫)

と評価される第一次ソロモン海戦をご紹介してまいりましたが、その横に、

なんだかこのソロモン海戦の後の神参謀が言っていそうなことが

書いてあって、ある意味とてもウケたのでこれもあげておきます。

向こうから、

ヒューストン(42.3.1 バタビア沖海戦)

ビンセンス(42.8.9 第一次ソロモン海戦)

ノーザンプトン(42.11.30 ルンガ沖夜戦)

クインシー(42.8.9 第一次ソロモン海戦)

アストリア(42.8.9 第一次ソロモン海戦)

シカゴ(43.1.30 レンネル沖海戦)

インディアナポリス(45.7.30 伊58の雷撃による)

つまりこのコーナーのテーマは

「帝国海軍がボカチンさせてやりました重巡」

というものなのです。

しかし逆にいうと、日本軍がボカチンした重巡って

たった7隻だったってことなんですよね・・。

そしてそのうち3隻が第一次ソロモン海戦だったってことですわ。

この海戦の結果、神参謀が図に乗るようになって、どんどん海軍の作戦が

ドツボにはまっていった(一部の意見です)という意味では、

もしかしたら「最悪の勝利」だったんじゃ・・。

まあ後からならなんとでも言えますけどね(笑)

続く。

1/100というと市販のキットはないので、図面を起こして、部品から作っていらっしゃるはずで、大変な手間です。長さ1メートルを超えるので、置き場(保管)も大変だと思います。

帝国海軍は魚雷に力を入れていました。威力が大きいので、トン数(=船の数や大きさ)で米軍に劣る海軍としては、駆逐艦や巡洋艦のような小型艦が戦艦と互角に渡り合うための切り札と考えていて、重巡洋艦にまで発射管を積んでいました。米軍では精々、軽巡洋艦までで、重巡洋艦には発射管はないと思います。

大井と北上は試験的にたくさん発射管を積んだようですが、一年くらいで減らされているようです。実際にあそこまで撃つことはないと判断されたのでしょうが、気持ちはわかります。

というのは、砲と違って魚雷は1トンを超える重量物なので、一旦出港してしまって、発射した後、動揺がある状態での再装填は無理なので、再装填せずにたくさん撃てるようにするには、発射管自体をたくさん付けるしかありません。

今の護衛艦が従来型の箱型ランチャ(アスロックや短SAMランチャ)から垂直発射装置(VLS)に変わったのも、洋上で再装填しないでいいようにしつつ、即応弾数を増やすという目的で、発想は同じです。

搭載艇甲板が一段高くなっているので、後部甲板が一段低くなっているように見えますが、よくよく見ると、後部甲板は発射管と同じ全通甲板です。

今の護衛艦だとはつゆき型は見た目似たような感じですが、全通甲板より一段低くなっています。海面に近くて、荒天では波が甲板を洗うので、危険で出られません。北上はそれなりの高さがあるので、大丈夫そうです。

主砲ですが、口径14センチ(軽巡洋艦の主砲や戦艦の副砲)以下は水上用より、より高い仰角で射撃(装てん)する対空用(高角砲)は別の設計になっていました。

自衛隊でも、今の自動装てん式の76ミリ砲や127ミリ砲が入る前は人力装てんでしたが、対空射撃では重い弾を低い位置に込めねばならないので、腰に来て、大変でした。

アストリアで、通路のように見えているのは、水上偵察機の射出機(カタパルト)です。

米国に知られないよう出師準備発動後改造することとされました。昭和15年11月出師準備計画第1着作業着手が発令、「大井」「北上」重雷装艦改装発令、「木曽」の発令はなし。「北上」昭和16年1月から12月佐世保工廠、「大井」昭和16年1月から9月舞鶴工廠で実施。

改造後の要目

公試排水量7,041トン、速力31.67kt、77、989馬力、92式4連装3型発射管10基(40門)、93式1型改2(61cm)魚雷40本、50口径3年式15cm単装砲4基、96式25mm連装機銃2基

計画は4連装発射管11基、12.7cm連装高角砲4基、25mm連装機銃4基の予定であったが高角砲の不足等で実施できなかった。

太平洋戦争は海戦の主役は航空機となり重雷装艦が真価を発揮する艦隊決戦はなくなりました。

昭和17年8月ガ島戦の開始とともに両艦は各種輸送任務となり、最後尾の4連装発射管2基を撤去、25mm機銃増備、14m大発数隻を搭載、高速輸送艦となった。その後さらに4連装発射管を4基撤去、大発を増載、輸送力をアップ。その後高速輸送艦としての能力をさらに増加させるため魚雷発射管2基のみ残し、タービン半数とボイラー4基も陸揚げ等を計画したが戦局が悪化し、見送りとなった。

「北上」は昭和19年1月英潜水艦に雷撃され損傷、シンガポールで6ヶ月応急修理後帰国、本格修理、「大井」は昭和19年7月米潜水艦に雷撃され沈没した。

「北上」か昭和19年8月から佐世保工廠で本格的修理開始、ただし回天操縦員の訓練を主任務とする回天搭載艦への改造が行われた。

損傷したタービン2基は撤去、2軸推進となり、速力23ktに低下した。

回天8基搭載、艦尾は発進用スリップとした。(両舷4基ずつ特別な台車で回天移動用軌条2条で艦尾から発進とした。

兵装も14cm砲撤去、12.7cm高角砲2基、25mm機銃3連装12基、単装31基、計67挺。デリックも取り付けられ搭載艇4隻、爆雷投射機等も装備されたが爆雷は18個のみ。レーダーも漸く装備。昭和20年1月完成。

燃料不足により訓練は不十分なまま昭和20年7月呉急襲で至近弾10発により主機損傷、航行不能。終戦。

航行不能のまま戦後復員輸送艦用工作艦に従事、任務終了後の昭和21年7月、三菱長崎で解体に着手、翌22年4月終了、北上は生涯を閉じた。

参照光人社「写真日本の軍艦第8巻 軽巡Ⅰ」

昭和20年7月31日同港で英潜水艇XE-3の攻撃を受け、再び損傷、行動不能となった。

2回に渡る損傷で艦尾が無く、航行不能、操舵不能であったがボイラーの一部と補機は使用可能、投揚錨も可能で、英海軍の管理下、シンガポールで行動不能の重巡「妙高」とともに、ハルク兼通信及び修理の担任母艦として使用された。

昭和21年9月25日マレー方面英海軍司令官から10月18日までに海没処分が発令されました。

通信機器撤去し、治岡丸に装備、保管要員、修理関係者は他の船または陸上に収容され、搬出可能な修理工作装備も他の船、陸上に移されました。

昭和21年10月27日、7月8日に海没処分となった「妙高」近傍に沈められ、その生涯を閉じました。

この模型はこのシンガポールでの状況が復元されており、艦尾が切断され短くなっています。

参照本にシンガポールで処分を待つ不鮮明な状況写真が掲載されていますがカムフラージュの塗装となっています。

パターンは「妙高」とおおむね同じと解説されていますが右舷の写真であり、左舷が同じか分かりません。

主船体は主砲部分は薄い色が反対に上から下の方が艦首寄りとなっています。

また艦橋構造物も薄い色の部分が多いように見えます。

いずれにしましてもモデラーの方が苦労して最後の姿を復元しようと努力された力作と思います。

参照光人社「写真日本の軍艦第6巻 重巡Ⅱ」

エリス中尉がどこを見て言われているか推察させて頂きます。

揚錨機から錨鎖が甲板を走り、甲板から外板に降りていく穴はホースパイプHawse pipeと言います。

その甲板部の金具はDeck fiange of hawse pipeで日本語では標記のとおりです。この物だと思います。

なお外板のアンカーが当たる部分はホースパイプのベルマウスと呼びます。

甲板フランジ及びベルマウスは錨鎖が擦り、摩耗しますので鋳物で結構ごつく造られます。

揚錨機とホースパイプの位置、ベルマウスへの錨、アンカーシャンク、アンカーつめの篏合が上手くないとガタガタ音をたてたり、揚収する時外板を傷つけたりしますので、新しい最初の船を建造する前は模型を作製し、この部分の錨、錨鎖の降下、揚収具合、ベルマウスへの篏合具合を検証して、建造となります。

ホースパイプ内には錨鎖の泥を流す海水管を導設して錨鎖及び錨を洗い、甲板上に海底の泥が揚がってこないような配慮もします。これが無いと消火海水管からホースを引っ張って来て人力で洗い落とします。