浜松基地エアーパーク、今日は充実の室内展示です。

鹿屋の航空史料館はメインが旧海軍の、しかも特攻隊関係だったため、

どうしても遺品や写真が中心となり、館内の目玉展示(?)は航空自衛隊が復元した零戦で、

そのほかの展示にはあまり重きをおいていないという感がありましたが、

ここははっきりと戦後の航空自衛隊の歩みという主目的があるため、

室内外の実機は勿論のこと、開発途中のモックアップや使用済みエンジン、

はたまた退役機の内部を公開するなど、いくらでも見せるものがあり、

その結果、非常に充実の展示内容となっています。

F-1コクピットを・・・・さすがに座ることはできませんが、

間近で見ることができる実体験型展示。

先日F-2の生産についてのいろいろを二日に渡って書きましたが、

実はこのF-1が、戦後の日本が、というか三菱重工業が初めて開発した

支援戦闘機なのですね。

この「支援戦闘機」という、つまりは「攻撃戦闘機」と言えないがための

苦肉の言い換えも、このF-1に初めてつけられたのです。

(正確には『次期支援戦闘機』が先ですが)

小さくないですか~?

開発のときにコクピットを「日本人仕様」にしたらこうなってしまったらしい。

まあ、こんなコクピットにかわるがわる座らせるサービスをしていたら、

いろいろとありそうで、係員が常駐していないといけないだろうし、

たぶんそれはしないでしょうね。

何か持って帰るヘンなマニアとかがいないとも限らないし・・・。

電気系統の部分を開けて見せてくれています。

次期支援戦闘機(FS-X)開発計画は、T-2から改造開発したため、

開発機FS-Xは「FS-T2改」と呼ばれました。

開発が終わり、正式名称としてのF-1の名が与えられたのは

1976年(昭和47年)11月のことです。

イギリスの航空雑誌は、そのタイトルで

「ゼロから1へ」

つまり、零式戦闘艦上機を開発した三菱が戦後初めて作ることを許された

戦闘機であることをこのように表現しました。

日本国内が、また自衛隊幹部や背広組もがこぞって軍的だのなんだのなんぞという

左翼の自虐史観に配慮したくだらん言い換え(はっきり言わせていただきますと)

に汲々としているというのに、かつての敵国はあっさりと

「零戦の後継機」

扱いですよ。

見たかこの世界の認識を。

って何を威張っているのかわかりませんが。

わたしも上に登って写真を撮ってみました。

機体に施された迷彩は、地上、洋上どちらでも上空からの視認性を低くします。

機体下部は地上から見上げたときには空の灰色に溶け込むように塗装されています。

制作された77機全部が退役済みなので、惜しみなく中身を公開。

ところで、77と言う数字は、旧海軍にまつわるものが多い数字で、

エリス中尉、一度こんなこじつけエントリを制作しております。

帝国海軍と七十七の謎

この、国産第一号攻撃戦闘機が77機生産されたというのは

何かの・・・・・・・・

偶然でしょう。

「危険 スピード ブレーキ」

このようなことをわざわざ機体に書かなくてはいけなかったのだろうか。

と言うようなことが自衛隊の飛行機にはよく書いてあります。

日本語で書くなんてかっこ悪い、というよう文句でも、あるときはひらがなで

大書されているのですが、それは日本人である隊員の反射神経に

ほんの0.000001秒の違いであっても早く理解が結び付くようにのことだと

最近うっすらわかってきました。

そうですよね?

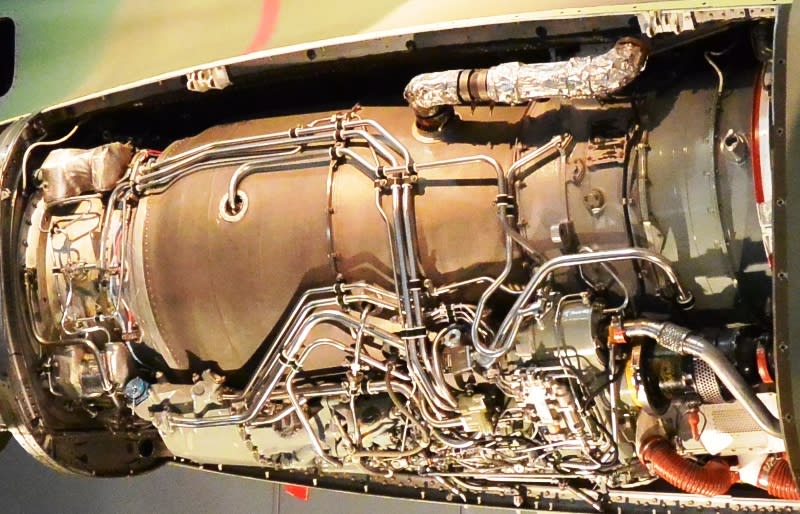

このくねくねした管の正体を全て知っている、それだけで

エリス中尉など「ははー」とひれ伏してしまいたいくらい感心します。

そこでふと思ったのだけど、こういうパイプ、こういうものは

きっと三菱の下請け工場が作っているんですよね?

こういうものを作らせたら正確さと仕事の確実さでは世界一、みたいな町工場が。

勿論この飛行機を作った技術者たちは凄いですが、こういう「末端を完璧に作る人々」

がいてこその日本の技術力なのだなあ、と思います。

ちゃんと写真を撮らなかったので判然としませんが、おそらく

F3-IHI-30エンジンではないかと思われます。

T-4中等練習機に搭載されているものですね。

これはIHIでもお分かりのように、石川島播磨重工業が

防衛庁技術研究本部第3研究所(現・防衛省技術研究本部航空装備研究所)

と協力研究、開発の末生まれました。

この技本は、自衛隊の装備品等(装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品)

についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験並びに、

自衛隊において必要とされる事項についての科学的調査研究を行う部門ですが、

先日講演会でお話を伺った福本海将によると、目黒の防衛省には、この技本の

艦艇装備研究所(旧・第1研究所)があります。

昭和20年までは海軍の研究所で、敷地内に大きな円形の池が2つあるそうです。

ここでは戦艦大和の模型のテストも行われたんですよ。

・・・・・と、全く飛行機とは関係ない話でした。

これも字がちょうど歪んでしまって読めませんが、

おそらくこの流れで言うと(笑)J-79エンジンではないかと思われます。

搭載機が・・・・・F-104・・・・・。

あ、これか。

この「最後の有人戦闘機」という言葉の謎ですがね。

あれから違う説が見つかりましたのでご紹介しておくと、

この戦闘機が開発されたころは、1950年~1960年代つまり冷戦時代に盛んに言われた

「ミサイル万能論」

もまた全盛の頃でして、この「ミサイル万能論」あるいは「万能主義」は、

当時ミサイルが最新鋭の「究極の武器」と考えられていたため、

戦闘機、つまり航空機関砲搭載の飛行機はもういらないのではないか?

つまり、この戦闘機がミサイルにとってかわられることによって、結果的に

最後の有人戦闘機になるのではないか?

という意味があったのだそうです。

アメリカが「ナイキミサイル」に、全知全能の神、デウス(英語でズース)などという

大層な名前を付けたことを、エリス中尉たまたま見咎めて(笑)

「アメリカ空軍は畏れ多すぎる!」

と言い放ったのですが、いまにして思えばこの畏れ多い名称は、そのまま

「ミサイル万能主義」の空気をそのまま表していたということなのですね。

勿論ご存知のように戦闘機がミサイルに置き換わったという事実はありません。

というかね。

たとえ理論上空対空ミサイルですべてがまかなえる、ということになったところで、

戦闘機を無くしてしまうなんて言うことは、すべての航空関係者が

絶対許さない

と思うのですよ。

いかに功利、実利的なものが席巻しようと、人間には決して失いたくないものがあるっていうか。

だって、人を殺すだけなら早い話、核が一発あればいいってことになっていまいますよ。

勿論航空機だって戦争の道具には違いないんだけど、

相手の姿も見えないのにミサイルをバンバン撃ち込んで勝ち負けを決めるって、

なんていうか、あまりに殺伐としてませんかね?

戦争に殺伐も何もなかろう、って?

うーん・・・・でも、現にミサイル万能論なんて空論だったわけで、こんな風に考える人間が

世界にはたくさんいたってことなんじゃないのかしら。

そんな理由じゃないだろうって?

いやいや、世の中、案外「そんな理由」で物事は動くものかもしれませんよ。

以下、その内容を。

ブログ内での通り、性能の良い追尾式ミサイルが有れば、格闘性を追求した戦闘機など必要ない、

敵を発見したら、ミサイルを発射しさえすれば良い、後はミサイルが追跡して撃墜してくれる。

この様な考えが、広まりだしたところにベトナム戦が起こりました。

出撃したアメリカ側の戦闘機の内には、機体の性能、レーダー等の装備品、

ミサイルの性能などの総合的な性能で楽勝な筈の

北ベトナム側のソ連製ミグ戦闘機に撃墜されてしまうものが多数出て来てしまいました。

確かに性能面では下位だったのですが、ミグ戦闘機の方が運動性能が良く、

ミサイルに追跡されても旋回等小回りが利いたので、逃げられる事が出来たのです。

(ミサイルは感知範囲内に敵機が入って来ないと追跡が出来ない為)

そして逆に、今度はアメリカ機側が追いかけられる立場となり、運動性能の差から追い詰められ、

挙句にミサイルどころでは無い、昔ながらの?機関砲の射撃で撃墜されてしまう・・

ゼロ戦の登場した頃に状況が逆戻りと言うわけです。

この様な現実から、やはり戦闘機は運動性能が第一、敵機にミサイルを発射するにも、

確実に撃墜するには最適位置から発射せねばならず、

その為にはピタリと追尾できる運動性は不可欠。

敵ミサイル追尾から逃れるには尚更の事。

機関砲も不可欠、敵機を追尾している間に逃げられてしまうかも知れないミサイルよりも、

敵機をピタリと追尾出来ていれば、かえって早く確実に墜せる。

となってきたのです。

F15、F16、などはこの経緯を踏まえて開発されて来た機体です。

(簡単に言えばですが)主翼の面積などもF104よりも段違いに大きいでしょう?

小さな主翼よりも、大きな主翼の方が、機体の進行を曲げようとした時にかかる力が、

面積が大きい方が強くなり、直ぐに曲がれる。

理屈は簡単なので何となく解りますよね?

旋回などの運動性能を重視の為のデザインなのです。

今迄述べた事は、本当の大雑把な経緯なので、不正確でもあるでしょう。

詳しくは・・・ご自分でお調べ下さい。(^^)

自分でお調べになる前に、とりあえずそのまま掲載させていただきました。

なるほどー。

結局はいかにスペックにすぐれていても、

実際に人間が操縦してみないとわからないこともあるってことだったんじゃないんでしょうか。

(と無理やり情緒につなげるエリス中尉である)

今のミサイルは「目がある」ので、ナイキの頃とは

その存在の意味すら違ってきているみたいですけど、

航空機の運動性能を状況判断によって駆使することができるのも、

つまりは「有人飛行機ならでは」ということだったんですね。当時は。

それを聞くと、いまさらのようにこの「ナイキ・ズース」

などと言う大層な名前が

「つはものどもが ゆめのあと」

という句とともに色あせて見える気がしないでもありません。