この映画は二日で終えようと思っていたのですが、前回ラバウル編で

字数が二万字の制限を超してしまったので、三部にわけます。

前回、軍歌「元寇」のYouTubeを貼ってみたのですが、

この映画に最初から使われている軍歌を列記してみますと、

「行進曲 軍艦」

「元寇」

「喇叭譜 君が代」

「喇叭譜 起床」

「いかに狂風」

「江田島健児の歌」

「行進曲 軍艦」(卒業式)

「空の神兵」

「燃ゆる大空」

「さらばラバウル」

「艦隊勤務」

「同期の桜」

音楽担当の大森盛太郎が軍歌だけ使っている訳ではなく、

ところどころオリジナルのストリングスなども入れていますが、

それでもほとんどが既存の軍歌です。

しかしまあ、こんな軍歌の流れまくる映画を作れたのもこれが最後で、

しかも下手なオリジナルよりずっとこちらの方が状況を説明するのに

的確なメッセージ性を持っているのですから、良しとしましょう。

この映画ははっきりと三部に分かれていて、

「立志編」では主人公が兵学校に入学し主席で卒業するまで、

「激闘編」は航空隊長としての激戦地ラバウルにおける戦いの様子、

そして本日お話しする最後のパートは、平田一郎が兵学校教官として江田島に戻り、

そこで校長の井口やかつての自分のような生徒、佐川と出会い、

また再び戦いに戻っていく姿が描かれます。

もう誰も身寄りがいなくなった平田ですが、母の墓参りに

郷里岩手を訪れ、そこでばったり地主の娘、とし子に会います。

とし子は、子供を連れていました。

聞けば、彼女の夫は招集され戦死してしまったとのこと。

三歳の子供がいるというのに・・・・。

この映画に出ていた男の子は、現在48歳です。

DVD再発売になって、自分の映像を見たでしょうか。

「なぜ結婚なさらないんですか」

追いすがるように訪ねるとし子に、平田は

「軍人はいつ死ぬか明日をも知れん命です。

生きようとする道は選べません」

と答えます。

そして、昭和18年12月、平田は兵学校教官として

江田島に着任します。

外地で戦闘により負傷した士官は、しばしば平田のように

兵学校教官としての任務に就くことが多かったようです。

慰労と功労の意味も兼ねてのことと思われます。

校長は、井口清美、すなわち言わずと知れた井上成美がモデルです。

「あれからわたしも第四艦隊を率いて戦ったが」

などと言っています。

山本五十六、宇垣纏、出てこないけど話だけ出た米内光政と、

歴史上の人物が実名扱いなのに、なぜか井上大将だけは

井口という仮名扱いです。

井上成美大将は、1975年まで生きていましたから、この映画の公開当時、

1969年はまだまだ元気で、観ようと思えばこの映画が観られたはずです。

もっとも井上大将は自分についての戦後の世間の関心を誰よりも嫌い、

ひっそりと隠棲の晩年を過ごしていましたから、おそらく

自分が出てきそうな戦争映画など観なかったとは思いますが、

とにかくまだご存命中ということで、映画製作側は気を遣ったのでしょう。

森雅之は決して本物と似ていないながら、なぜか出て来たとたん井上大将だとわかり、

はまり役であると思いますが、この演技のときの目が、なんと言うのか

妙に澄んだ、透明な色をしているのが気になりました。

というのはわたしがこれまで見たことのある、病気や寿命で死の近づいた人は

みんな(といってもたいした人数ではありませんが)こんな目をしていたからです。

森は1973年、この映画の4年後死没しています。

実は平田をここに呼んだのは井口校長でした。

山本元帥の護衛に失敗し、多くの部下を失った責任を感じる平田は

第一線に戻してほしいと訴えますが、井口は「だめだ」と一喝。

「これより先は混戦苦闘につき戦のできる人間が殊に必要なり。

颯爽たる嵩励戦士と共に豪突、迅強の闘士を養成下され度く願い上げ候」

山本元帥が井口の校長就任に際して出した激励の手紙を読まれては

今の平田に断ることなどできましょうか。

まさかご存じない方がいるとは思えないので特に触れていませんでしたが、

海軍甲事件の護衛に兵学校卒士官が当たっていたというのは全くの創作です。

ちなみに、このときに護衛の零戦隊の隊長だったのは予備士官であった

森崎大尉であり、6人のうち5人の隊員は戦死、一人は手首を撃ち抜かれる負傷で

内地送還となり終戦まで生き残りました。

井上成美を兵学校の校長に推したのは嶋田繁太郎海軍大臣で、

兼ねてから海軍内の懸案だった「一系問題」(兵科と機関科の教育統合)

をやればいい、というのがその推薦の理由だったそうです。

ちなみに兵学校の校長というのは連合艦隊司令長官と同等の地位にありました。

観念した平田、鬼教官となって生徒を指導する覚悟を決めます。

しかしこうしてみるとさすが兄弟、松本幸四郎そっくりですね。

「ここを戦場だと思い覚悟を決めて着いてこい!」

しょっぱなからビシビシやります宣言する平田少佐を

覚めた目で見つめる佐川生徒。(長谷川明男)

なんだか、かつての平田生徒みたいなのがいるぞ。

古鷹山か、あるいは弥山登山の訓練シーンに会わせて

「艦隊勤務」が流れます。

平田分隊監事、なんとこの急峻な山を革靴で登って監督監視。

分隊監事は生徒と一緒に棒倒しをしたり、こういった行事も

基本的には一緒にやったようです。

座学で零戦の性能について説明する平田教官。

平田が兵学校学生のときに、岡野大尉が同じ航空座学で

九五式と九六式艦上戦闘機の説明をしていたころから、

既に10年経過したという設定です。

その授業でいきなり佐川が

「現在の戦況は果たして有利に展開するのでありましょうか。

圧倒的な物量を誇る米英に信念だけで勝てるかどうか」

と質問し、教室中が騒然となります。

「貴様何のために兵学校に入って来た」

「立派な海軍士官になるためです!」

「立派な士官になるためには貴様には欠けているものがある。

それに気づくまで走ってこおい!」

一喝されて校庭をぐるぐる走る佐川生徒。

松の木の陰から平田の教官ぶりを見守る井口校長。

カッター訓練の最中心臓が弱くて倒れた生徒にも、平田は

「これが戦場なら命はないぞ!」

と全く同情しない鬼教官ぶり。

そんなある日、平田を訪ねて一人の老婆が学校にやってきます。

ラバウルで戦死した山さんこと山下兵曹(露口茂)の母親でした。

浦辺粂子が演じています。

粂子、このとき67歳。

せいぜい20代の山下兵曹の親にしては老けすぎてませんでしょうか。

「送っていただいたノートが六助の形見になりました」

「お母さんを描いた絵がありましたね」

ああそうそう、こんなね・・・・・え・・・・・?

えええええ~?

「妙に若いじゃないか」という平田隊長の問いに対し

「もっとばばあなんですが、思い出すのは小学校の頃の母親で」

と山下兵曹、言い訳していましたっけ。

年齢もさることながら、全く似てないんですけど。目の大きさとか。

というか、スタッフにもう少し絵のうまい人、いなかったの?

一応「画家志望」って設定なのに、これでは酷すぎる。

南支戦線で英文学の学者であった父親を亡くした佐川。

彼と話をしていて、実は佐川もかつての平田のように

実は一高に行きたかったのだということを告白されます。

佐川が兵学校に来たのは、三年以内に戦争が終わるから、その間に

英語教育が廃止されていない唯一の学校で兵学校で英語の勉強をしろと

父親に勧められた、というのがその理由でした。

アンティーク調で素敵なコーヒーセットは、駐在武官の経験のある井上校長の

ハイカラ趣味でしょうか。

砂糖抜きのコーヒーを振る舞う井口清美。

校長室に平田を呼び出した井口校長は、単刀直入に沖縄への転勤を命じます。

軍人の転勤にただ場所だけあげて、赴任先部隊を全く言わないのは

かなり不自然な気がします。

沖縄に投入された海軍兵力は艦隊と航空ですが、平田の専門である航空であれば

宇垣纏中将の第五航空艦隊が転勤先であるという設定でしょう。

しかしながら海軍の航空隊は台湾か九州(第五航空隊は九州)にあったので、

井口校長の「沖縄だ」は普通はあり得ない公示です。

ここで沖縄を強調したのは、そこが激戦地で、おそらく平田少佐はこの後

そこで死ぬのだろうと観ているものにわからせるためであろうと思われます。

「ここで生徒を教えることは君にとって前線より辛かったはずだ」

「君が教えた生徒が学校を出る頃には戦争は終わっておる。

そのとき彼らは否応なく世間の荒波に放り出される。

兵学校教育の成果が本当に表れるのはそれからじゃあるまいか」

井上成美が言ったとされるこの言葉の真意を

「それは井上を買い被りだ。そんなつもりで言ったのではないはずだ」

と主張する、他でもない兵学校出身者の意見を最近目にしました。

しかし、実際に井上自身が戦後こう言っているのを、この出身者は

知らなかったようです。

「もうその頃になると、戦争の将来がどうなるかははっきり見通しがついていました。

仮に戦争に勝ったとしても、戦後海軍に残るのは一部の者だけで、

相当数は社会に出て働かなければならない。まして敗戦の場合はなおさらです。

生徒に対し、どうしてもまとまった教育をしておくのは今の時期しかないと思ったのです。

戦争だからいって早く卒業させ、未熟のまま前線に出して戦死させるよりも、

立派に基礎教育を今のうちに行ない、戦後の復興に役立たせたいというのが私の真意でした。

しかし、当時敗戦の場合のことなど口に出して言えるものではありませんでしたし、

また言うべきことでもありません」

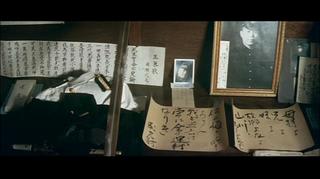

兵学校教育参考館。

ここに一人で訪れる平田少佐の姿がありました。

今とほとんど変わりない展示物です。

広瀬中佐の遺書、写真、

佐久間艦長の遺言。

遺書の原本は確か火事かなにかで失われたため、戦時中から

ここには写真コピーが展示されていたそうです。

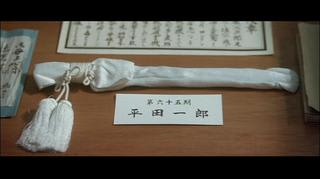

平田は自分の形見を残すために恩賜の短刀をケースに収めます。

後を追って来た佐川生徒。

後ろのプラスチック製のブラインドが気になるけど(笑)まあいいや。

「分隊監事は出陣なさるのですか」

それには答えず、佐川に、自分も学問がしたくて兵学校に入ったことを告白し、

親友の本多の形見の万年筆を渡す平田。

「これで思う存分勉強してくれ」

最後の日曜日、平田は分隊の学生たちを自宅に呼び、

せめてもの心づくしを振る舞います。

「遠慮なくやってくれ!」

何も知らない他の生徒たちは

「おい、鬼が笑ったぞ・・・」

「どういう風の吹き回しかな」

ただ一人事情を知る佐川だけは・・・

そして古鷹山で「同期の桜」を合唱。

場面は変わり同じ歌が「軍歌行進」の隊列によって歌われています。

たたずんでそれを眺める井口校長。

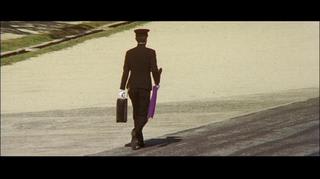

そして平田少佐が江田島を去るときがやってきました。

そのとき軍歌行進の歌が「江田島健児の歌」に変わりました。

平田少佐は、井口校長と敬礼を交わします。

ただ「ありがとうございました」という感謝の言葉のみを残して。

「江田島健児の歌」が流れる中、今一度その目に焼き付けるため、

立ち止まって赤煉瓦の校舎をじっと眺めた後、

平田一郎はおそらく二度と帰らぬ戦いに向かって、歩き出すのでした。

数々の戦争映画に突っ込んできましたが、何というのかこの映画は

海軍好きの「琴線に触れる」ものを感じます。

大東亜戦争の描き方にもいろいろありますが、この映画は「あゝ海軍」というより

「あゝ海軍軍人」というべきで、海軍軍人になっていった一人の男の軌跡に焦点を合わせ、

最後までブレることのない芯のあるストーリー展開になったことが評価できます。

確かに「私」を全く捨てて戦いに身を投じる平田少佐のような海軍軍人は観念的というか、

あまりにも理想的すぎる、という反発もあるかもしれませんが、それをおいてなお

こんな軍人は実際決して少なくはなかったのかもしれない、と思わせられる映画でした。

あなたの「海軍好き度」と、この映画への好感度は、わりと一致するかもしれません。

終

「あゝ海軍」についての記事、更新を心待ちにしながらすべて読ませて頂きました。

我が家はケーブルテレビで、あるチャンネルで延々と戦争映画を放映していますので、色々な作品を撮り溜めて観ていますが、「あゝ海軍」は私たち夫婦が最も印象的で心に残る作品だったためにエリス中尉の記事を読んで嬉しくなりました。

史実や実在の人物について知れば知るほど、知識がなかったころはすんなりと受け入れていたフィクション小説や映画を受け付けなくなってきた自分に気がつきます。

そんな中、琴線に触れる映画に出会えると感動しますね。

エリス中尉にネタにされている映画は、最初から観ないことにしています(笑)

時間を無駄にしなくて済み、感謝しておりますm(_ _)m

映画とは関係のないお話ですが、先日ネットオークションで「67期海軍史 海軍兵学校第67期会」が出品されていました。

笹井中尉の67期、エリス中尉はこういったものもお持ちなのかな??とふと気になった次第です。

わたしは映画のエントリを制作するの大好きなんですが、取り上げる映画が古い戦争映画、

とかなりマイナーなもので、あまり反応がないことが多いんですよ。

更新を楽しみにまでしていただいていたとは本当に嬉しいです。

この映画がご夫婦ともに印象深かったというのは、わたしにとっても心強いというか、

そう思ったのがわたし一人ではなかったということに意を強くするようで安心しました。

主人公の平田一郎の海軍人生が兵学校に始まり兵学校に終わる、ということと、

井上成美を重要な役に持って来たあたりが、やはり監督のこだわりというか、

精神性の元が兵学校生活に培われるものだということを強調しているなと感じましたね。

それから67期海軍史、勿論持っております。

兵学校生徒のハンモックナンバーが皆分かる卒業名簿も持っていますよ。

ネタ映画は、ただわたしのエントリで笑っていただければいいかと思います。

以前、わたしのネタ突っ込みと実際の映画を見比べるために観ると言った方がおられますが。

そういえばそうでしたね。

わたしその本読んだことがあるはずなんですがすっかり忘れていましたorz

本文護衛機の部分訂正させていただきました。

オープンになっているエントリからのコメントは掲載することができませんので、

ここでお礼ご報告のみさせていただきます。

ありがとうございました。

「空の神兵」が出て来るんですね。確かに「元寇」も明るいのですが、この曲も明るい。「藍より青き大空に~大空に~たちまち開く~百千の~真白きバラの~花模様」陸軍の歌でもこれは大好きで、今でも酔っぱらうと歌いたくなります(笑)

海軍落下傘部隊のメナド侵攻が使われたのです。

別エントリで「自衛隊の軍歌歌詞規制」について書きましたが、

この規制コードは、「どこか外国と戦っていると思わせる歌詞は駄目」

ということになっているのだそうです。

ところが、この空の神兵は、現在も第一空挺団の事実上の隊歌であるのにもかかわらず、

「この青空も敵の空 この山河も敵の陣」

と思いっきり言ってますよねえ。

この歌だけ「特別扱い」なんでしょうか。