海自の護衛艦を見学すると単に「CIC」と紹介されて、

この最初のCが「コンバット=戦闘」のCであることをつい忘れるのですが、

戦闘艦だけに存在するセクション、それが

「コンバット・インフォメーション・センター」、通称CICです。

CICの日本語は「戦闘指揮所」。

直訳すれば「戦闘情報所」ですから、「戦闘指揮所」は明らかに

旧海軍から受け継いだ呼称であることになるのですが、

こんなところまでチェックされることはないだろうということか、

米軍と同じ「CIC」という呼称をそのまま使っています。

CICはフネのどういう位置にあるのか。

やはり戦闘指揮所でもある艦橋はもちろん構造物の上階にあるわけですが、

ほとんどのCICはこれまで見た限りで言えば甲板より下の階にあったりします。

さらにわたしの見た限り、ほとんどは食堂の近くが多いです。

さらに、食堂の出口にはほぼ間違いなく艦内神社があったりしますが、

それはアメリカの鑑には関係ありません。

「マサチューセッツ」のCIC再現ルームは、上甲板から2階下の第3甲板(サードデッキ)にあります。

ゲダンクや准士官の居住区のあった第2甲板(セカンドデッキ)からこの階段で降りていきます。

当時からそうだったのか、CIC内部の壁は真っ黒に塗装されていました。

ところで、この「マサチューセッツ」シリーズが始まって、

すぐに「コニング・ステーション」という分厚い金庫みたいな操舵室を

ご紹介したと思いますが、艦長は戦闘時にCICか艦橋にいるのが普通で、

いくら金庫みたいになっていても操舵室にいることはなかったよなあ、

と今になって気がついたわたしです。

それはともかく、「マサチューセッツ」の場合、このCICの本来の場所は

04レベル、つまり艦橋と同じ階にあったらしいんですね。

そういえば、海自の掃海母艦「ぶんご」のCICも艦橋レベルにあって、その理由は

「上甲板より下は機雷の爆発の影響を受けやすいから」

と説明された記憶があります。

博物鑑にするにあたって、わざわざ第3甲板階にCICを再現したのは、

ほとんどの戦闘艦は慣例的に

「セカンドデッキの武装で守られるから」

という理由で、CICを鑑の深内部に持っていたからということです。

現在CICが窓のない甲板下の暗い部屋にあるのは、

明るいとレーダー指示器が読みにくいからという理由です。

ここに入るときにおおっ、と思ったのはこの入り口の高さ。

足を思いっきり高く上げてハッチをくぐり抜ける感じで入ります。

皆が同じところに足を置くのですっかりそこだけ塗装が剥げてしまっています。

もちろんドアも水密扉であると思われるのですが、その前段階で万が一

浸水してきたときにもかなりの時間区画に水が入ることを防ぐためでしょう。

「ドッグ」と呼ばれるレバーが8つもついたドア。

CICに入ってすぐ電話が設置されていました。

なぜかヘッドセット(イヤフォーン)用のジャックがあります。

ここがCICの中心で、艦長なり司令なりはこういう丸椅子に座ったのかもしれません。

丸テーブルは作戦に応じてペンで地図を書き込んだのでしょうか。

奥にあるモニターでは、CICに勤務していた乗組員がかつての任務の思い出を語っています。

CICとは、端的に言うと

「艦に集まってきた戦略的情報を収集・分類・伝達する中心機関」

ということになるでしょうか。

艦橋に窓があり外が見られるのに対し、CICに一切窓が必要ないのは、

集まってくるのがレーダー等のデータ化された情報であるためです。

そしてまたCICとは、戦闘中には

「自艦の現在状況のステイタスを監視する機関」

でもあります。

CICが艦の頭脳といわれる所以です。

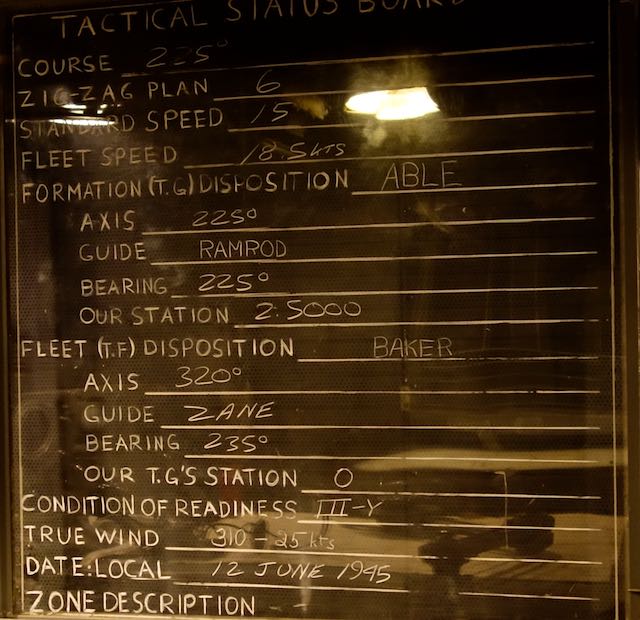

このブラックボードには、文字通りその「タクティカル・ステイタス」を

その都度記載するようになっていました。

「コース2-5」「ジグザグプラン 6」「スターボード・スピード225°」

ジグザグプランというのはは帝国海軍も之字運動と称して

行っていた、潜水艦攻撃を回避するための航行です。

「艦隊速度」「隊形配列:ABLE」

「OUR T.G'S STATION」が0なのは、「マサチューセッツ」が旗艦で

艦隊の中心にいるからでしょうか。

ちなみにボードはクリアですが、これは裏からも書いたり読んだりできるからです。

当初はイギリスがリードしていたレーダー技術を昇華させたのは

やっぱりアメリカの工業力でした。

レーダーといえばこの丸い形を誰もが思い浮かべますが、

この形でのレーダーを最初に開発したのはアメリカです。

日本にも(八木アンテナなる発明があったくらいですから)

もちろんレーダーはありましたが、このようなものではなく、

「画面に現れる波形の位置や大きさから方向や高度を読み取る」

熟練の技を必要とするものだったため、戦場では使い物にならない、

と現場からの拒否に遭ったとか。

まあこれが平常時であれば、その解読技術が追求され、

いかなる波形からも敵艦の位置を読み取る「匠」が現れる、

というのが日本人の集団というものですが、それをするにはあまりにも

事態は切迫していてそれどころではなかったともいえます。

情けないのはそれだけでなく、当時の(当時も、か)縦割り行政と、

陸海軍の仲の悪さが祟って、その結果、無駄に近いところに

陸海がそれぞれレーダーのアンテナを建てたりしていたそうです。とほほ。

部屋の天井近くにあったダイヤルには横に電話が付いており、

目盛りには「JB」「JC」「JV」「JL」などが表示されています。

高圧受配線ダイヤルではないかと思いますが自信ありませんん。

各電信員が仕事をしていたデスクには、ダイヤル式の電話や

旧式のタイプライターなどが置かれています。

デスクの中央にはタイプライターを埋め込むことができる特別仕様。

気になったのは各受信機の前にシンバルのようなお皿があること。

画像検索しても実際にシンバルしか出てこないしorz

どなたかこのお皿の正体がわかる方おられますか。

左側にある無線受信機は「ナショナル」製。

われわれ日本人にとってナショナルは日立でしたが、

アメリカにもナショナル電気というのがあったんですね。

驚異的なパフォーマンスを誇ったHROコミュニケーションズレシーバー

などを生産した会社です。

"Hallicrafters"とは、シカゴにあった無線設備専門の販売会社で、

この画像の扇型のゲージも、同社の典型的なチューニングダイヤルのデザインです。

おそらくS-27というタイプではないかと思われます。

だとすればですが、

「28MHzから143MHzくらいまでを3バンドでカバーし、

FM、AM、CWが受信可能な本格的なVHF受信機」

だそうです。

無駄に大きな画像ですみません。

「E アワード」というのはいまでもアメリカの通商に関する優良企業に与えられる

賞ですが、この会社、ハリクラフターズ、戦時中にこれを受賞しています。

「アメリカの敵を叩くために大きな働きをしたことを

誇りに思いつつも謙虚にこれを受け止めたい」

などと書いてあるのがいかにも戦時中ですね。

日本なら戦後こういう会社が「戦犯企業」と言われてしまうわけですが、

アメリカは勝ったので無問題。

ただし、ハリクラフターズ株式会社は戦後の業績悪化後、

ノースロップに吸収されたのちも日本製の電気機器との競争に勝てず、

つまりかつて「叩いた敵国」に叩かれて(笑)業績に伸び悩み、

グラマンとの合併後、ノースロップ・グラマンとなって現在に至ります。

しかし今現在、ハリクラフターズの名前の付いた機器は、ビンテージとして

無線機器収集家の垂涎の的となっているそうです。

CICの機器に選定されるくらいですから、当時の最先端である

企業が競うように参入していたのは間違いないところでしょう。

端のデスクにはタイプした書類などをためておくファイルカゴがあります。

デスク正面は電話交換のジャックパネルのようなものが。

CICには艦橋や機関室、射撃管制室などと無電池電話の回線で

繋がっていたと言いますから、これがその交換所でしょうか。

CICというものが設けられるようになったのは1940年代になってからです。

ドイツの航空部隊を迎撃するためにイギリス海軍は

通信機器を一部屋に集めたことがその始まりだと言われています。

アメリカ海軍は日本軍の航空攻撃に悩まされていたため、

駆逐艦から実験的にそれを取り入れ、珊瑚海海戦(1943)で成果を上げたとして

全艦艇に搭載されるようになりました。

「マサチューセッツ」就役の1942年にはまだ実験段階で、

そのためまだ通信機器は艦橋近くにまとめてあるだけだったのです。

ここには帽子の上からヘッドフォンをかけた水兵さんがいました。

1943年以前、軍艦の艦長は艦橋で戦闘指揮を執ったのですが、

戦闘中のすべての情報が集約されるCICの導入以降、艦長はここから

指揮を執るという形態になりました。

艦長以外はレーダー員と砲術士(そして航空管制員)が配置されていたので、

この水兵さんはレーダー員ということになります。

現代の戦闘では、まずCICが攻撃目標の指示を出し、艦長がそれを許可、

砲雷長が復唱の上攻撃開始となります。

艦長がCICにいるか艦橋にいるかは必ずしも決まっていないようです。

ただし、戦闘時にはリスク分散で艦橋とCICに分かれるんじゃないかな。

アメリカ海軍を扱った映画といえば「バトルシップ」、

最近ではテレビドラマの「ザ・ラストシップ」(監督がどちらもM・ベイ)

などがありますが、今にして思えばこれ、どちらも艦橋に

艦長も副官も主要幹部が全員いるときにどかーん、というシーンありましたよね?

こういう場合、艦長か副長のどちらかはCICにいるんじゃないの?

とあらためて突っ込みたいのですが、艦橋にいてドコーンとやられる方が

映画的に「絵になる」からなんだろうな。きっと。

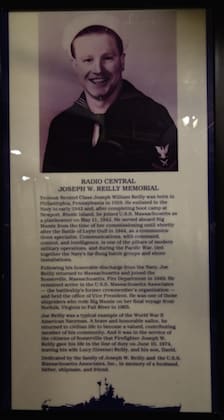

この無線室は、一人の電惻員のメモリアルとなっています。

"YEOMAN"という書記下士官だったジョセフ・ライリー2等兵曹は、

戦後、消防士となり地域に尽くしましたが、同時にビッグマミーの

乗員を組織する組合の副会長として、当博物館の設立にあたって

大いに貢献したため、このようにここに名前を残すことになりました。

おそらく、この水兵はかつてのライリー二等兵曹の姿を再現しているに違いありません。

続く。

イギリスの本土防空での成果もあり、プロジェクトを造って研究し、素早く取り入れたのが、写真にも写っている自艦を中心にした360度方位の盤にレーダーピケット艦からの特攻機の位置距離情報、レーダー情報等を記入して、迎撃機の誘導、艦隊の位置、防御等情報を分かり易くした事でしょう。

ただこれだと目標数が多くなったり、情報が輻輳したり、誤った情報が入ったりで上手く機能しない場合もありました。

統合してCICとなるのは1960年以降でありマサチューセッツはまだ電信室の拡大ぐらいに思えます。

デジタルコンピューターの出現で大きく飛躍したのがイージーズシステムでしょう。

戦艦のように大きな艦は電信室は2か所あり、主船体の中部と後部と分けて設置が出来ますが、駆逐艦ぐらいだと1か所で、対弾防御も考慮してもしょうがないので便利な場所となれば艦橋のそばとなるでしょう。

日本の駆逐艦は艦橋の下が操舵室、その後ろが無線電話室、暗号室となっていました。

日本海軍はレーダーの装備をしてもスペースがなくマストの中段に部屋を造ったりで、信頼性もなく、ブラウン管方式ではないPPI方式表示であり、相当の遅れでした。

光人社「図解日本の駆逐艦」参照

CICが主船体に設置されたのは、日本では護衛艦「いしかり」「はつゆき」型以降であり、それ以前の護衛艦等は、「しらね」火災で有名になりましたが、艦橋の後ろ半段下がった所にCICがありました。

主船体に入れたのは不便とはなるが、弾片防御上有効であるとの判断だと伺いました。

私は、多分通信室しか見たことはないと思います。当時は、一般にはCICは開放されていなかったかもしれません。アマチュア用のHallicraftersなんて、戦後も日本には輸入すらされていなかっったのではないでしょうか?当時はCQ誌や専門店でも見たことすらありません。今やヴィンデージ無線機のコアなコレクターが世界中にいるようです。真空管が壊れたらどうしているのか心配です。

多分竣工時には、CICは艦橋直後にあったと思いますが、何回目かのオーバーホールの際に艦橋直後に移されたのでしょうか?詳しく書いてある本は持ってはいるはずですが、さて、すぐに探し出せるかどうか?下に降りていくときに、装甲甲板をくぐるのも、少しスリルがあります。

また、シンバルみないなのは、なんでしょうか?赤く暗くしているときに、手元の書類などが見えるような、外に光がもれない、明るくない照明器具としか思えないのですが、当時の他の艦のCICの写真をみても、似たようなものは、全く見つけられませんでした。

グリース・ペンで記載されている透明な板は、もしかしたら裏から裏文字で書いてありませんでしたか?昔の映画では、ベテランの海曹が、普通に裏文字を書いているのが定番でした。

それとも、もっと大きな、飛行機がvなどと書いてある丸い表示板が、別にあるのでしょうか?

続くと結んでおられるので、楽しみです。

>アメリカ海軍が日本海軍との戦いで艦長を補佐するため

そうなんですよね。これは結構びっくりしました。

わたしも本文に書きましたが、CICとは日本軍の航空機攻撃に対処するうちに』完成した概念であったというのを英語の資料で見つけたので。

レーダーピケット艦もホーネットについて書いたときに知ったのですが、

特に特攻機に備えるという目的が大きかったとか。

佐久間さん

なるほど、これがラジオシャックですね。(アメリカの電気屋さんじゃなくて)

ニューロンドンの「ノーチラス」を見学した報告をここでしたとき、

佐久間さんのそのひとことがあったので、「マサチューセッツ」の見学のときには

特に無線機器の写真を撮り逃すまいと結構頑張ってみたというわけです。

さもなければ、わたしのことだから、どうせちゃんと説明できないし、

ということで部屋全体の写真を撮って終わり、となっていた可能性大です。

おかげさまでハリクラフターズなんていう会社とその製品について知りました。

何でも調べてみると奥深い世界があるものですね。

こちらこそ、そのひとことに感謝する次第です。